本日の画像

ミクロワールドサービスが顕微鏡の世界を伝えるコーナーです。

日々の業務メモやちょっとした記事もここに記します

ミクロワールドサービスが顕微鏡の世界を伝えるコーナーです。

日々の業務メモやちょっとした記事もここに記します

【2025年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月

【2024年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

【2023年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

【2022年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

【2021年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

【2020年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

【2019年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

【2018年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

【2017年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

【2016年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

【2015年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

【2014年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

【2013年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

【2012年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

【2011年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

【2010年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

【2009年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

【2008年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

【2007年】 9月 10月 11月 12月

【今月にもどる】

2025年6月30日

なんとかこういったものを夏場でも作れればと思いますがもし作るなら空調は使えないし,そうすると室温が上がります。筆者はイワナ・ヤマメ系の冷水性魚類のような代謝で寒さには滅法つよい一方で高温になるとだらけてまともな人間ではなくなります。。いろんな準備をして秋からの制作再開をするよりほかはなさそうです。それとも,シーズンごとの拠点を構えて作ればいいのか? 秋から春まで東京,夏から秋まで釧路,まぁ想像だけの世界ですが過ごしやすく楽しそうですね〜(画像/MWS)。

2025年6月29日

これではどうみても梅雨明けですよねえ。まだ六月なのにどうすんのコレ((((;゜Д゜)))といった気分ですw(画像/tenki.jp)。

2025年6月28日

まえの洗濯機が壊れたのが月曜日の夜。火曜日の夕方5時頃にカミさんが徒歩5分,最寄りのタカラデンキへ。直ちに商談成立。なんと36時間後の木曜日の午前中に搬入できるという。それではあまりにも早すぎて搬入経路の確保,部屋の片付け,バルコニーの清掃,壊れた洗濯機の搬出ができないので,金曜日の午後2時に変更してもらいました。時間2分前に店員さん2名とともに到着。なんと搬入も設置もしてくれるという。試運転まで確認してもらい約10分少しで設置完了。このフットワークの軽さとサービスが町の電機屋の良さです。ウチのバルコニーは水はけの関係で傾斜がついているので筆者が顕微鏡用に使っている防振ゴムを入れて水平出し。これで使える状態になりました。製品価格,設置,試運転,リサイクル料込みで7.6万円ほど。量販店の最安値よりは高いのでしょうが何の不満もありません。これだけラクにすべてをやってもらえるなら10万円払いたいくらいですw。このあと積み上がった荷物などを元に戻して洗濯機騒動は終了。安堵したのかねむくなり得意の昼寝を少しいただきました…(画像/MWS)。

2025年6月27日

このしらす山椒のヤバイ食べ方の一つがスライスチーズにのせること。おそるべき酒の肴のできあがりです。これの治験は行われた形跡がありませんので短期・長期安全性は不明です。よい子は絶対に真似してはいけませんw(画像/MWS)。

2025年6月26日

かまあげシラスに処理済みのサンショウの実を加えて日本酒,しょうゆで調味。これを電子レンジでチン。じつに簡単なしらす山椒ですが,ごはんのおともに,豆腐に,鶏肉にと何にでも合います。カミさんに献上したところ珍しく白飯にのせてバクバク食べていました。気に入ったようです。そして連日のように釜揚げしらすをぶら下げて帰ってくるようになりました(笑)。だんだんパックが大きくなります…。きょうの画像はスーパーオオゼキの大パック。これだけあると食べ過ぎてしまいそうでちょっと恐ろしいですね。ふだんと変わった食事をとると消化管が文句を言って微妙な体調変化が起きるのです。山椒の実はどこまで食べて大丈夫かまだ実験したことがありません…(画像/MWS)。

2025年6月25日

24日は機材返却などの関係で知人の来訪を受けました。だいぶひさしぶりにお目にかかったので積もる話が楽しくあっという間の午後でした。当室では表敬訪問の類いは受け付けておりませんが,具体的な仕事や案件がある場合は対面での打ち合わせも行います。きょうはそんな案件でした。中身のある打ち合わせはふしぎと疲れませんね。部屋の片付けはたいへんなんですが…(画像/MWS)。

2025年6月24日

いつもと洗濯機の様子が違う。暴れ狂う脱水の音がしない。残り時間も進まない。この時点で筆者は故障を確信。じっさいお陀仏でした。22年と10日間。よくはたらいてくれました。直結モータの軸が固着していて修理する理由はもはや存在しません。即,買い換えの判断です。

さいわいなことに「すすぎ」は済んでいたので筆者の強大な絞り能力で大量の洗濯物を手絞り。筆者は出張時に毎日手洗いで洗濯するのが習慣でしたので洗濯物を絞るのは慣れています。バスタオルから靴下まであらゆるものを絞って干しました。お天気もよく一晩でよく乾燥しました。壊れたのが夏場でほんとうに助かりました。壊れたことは損失ですがラッキーとしか思いません(画像/MWS)。

2025年6月23日

もと板前から実山椒が入荷。持つべきものは友とよくいいますが,元板前も上位互換かもです。いろんなことを教えてくれます…。なんと前処理済みです。この量を処理するには途方もないちまちまとした作業が必要でこれをはいよと受け取って良いものかとおののくほど。筆者もサンショウの実をいじくって生きてきたのでその大変さはわかります。ただ,市販品だろうから(和歌山?かな),そこは良いですね。これが山の中で採集した実だと,サンショウの実と同じ色をした老眼には区別のつかないようなカメムシがたくさん出てくるのです…。カメムシが一匹混じればお仕舞いなので,それはそれは大変な作業になるのです。

いただいた品物をそのまま数粒口に放り込めば懐かしい味。湯通しされているので生の刺激の1/10くらいです。八王子の山猿出身としては物足りなさもありますがフツーの人間には料理用に最適なポイントで止めてあります。さすがです。とりあえず醤油漬けと味噌漬けにしてあとはどうしようか考え中。塩漬けか冷凍なんですが,サンショウの実に含まれているアルコールとかテルペンとかは冷凍でも揮発するので長期保管はそんなに簡単ではありません。密封容器で塩漬けの方がよいかもと思うくらいです。しかし塩がきつすぎると薬味としての利用が制限されます。バランスを考えるとどうしようかなーと悩みます。

生に近い実山椒は料理屋では使いにくいものかと思います。すっと引いてくれないのです。わさびは一瞬辛いですがすっと引いてくれます。あとあと残る香辛料は特に和食では使いにくいのです。たとえば多くの(回転しない)寿司屋でニンニクは使いません。代わりにタマネギにショウガを混ぜたり工夫をしています。実山椒は数分以上舌をしびれさせるので使えないのです。

これが自宅ではあれば何でもありです。季節外れの,味のないヒラメに塩をしたものがチルドに転がっていたので少量のしょうゆで風味をつけて,実山椒を一粒のせて食べてみました。その結果は…まぁこれは食べてみて下さいとしか言えないもの。個人的には「なるほどねー」と独り言をつぶやきつついただきました。日本料理における吸い口や,甘酸苦辛の概念を想い出しつつ,未体験の味覚がどれほどあることかに思いを馳せ,大量在庫のサンショウの実に今年後半の活力が約束された気がしたのでした(画像/MWS)。

2025年6月22日

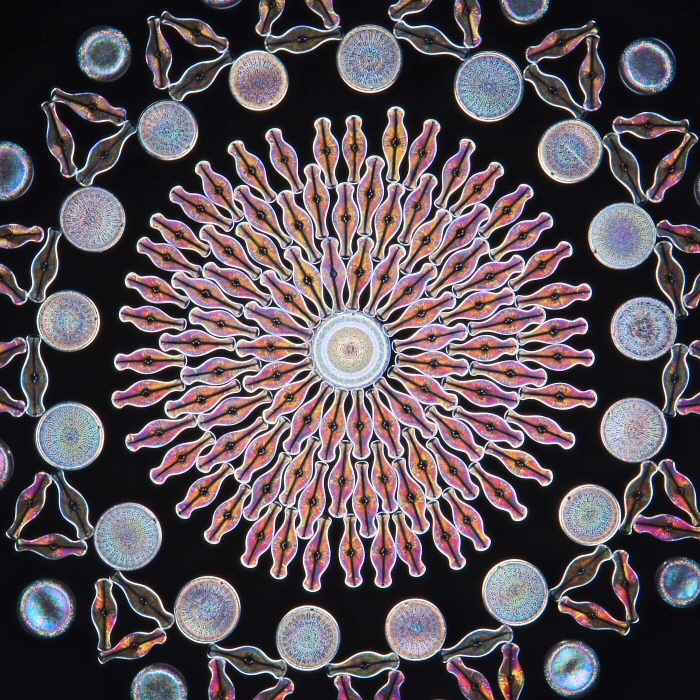

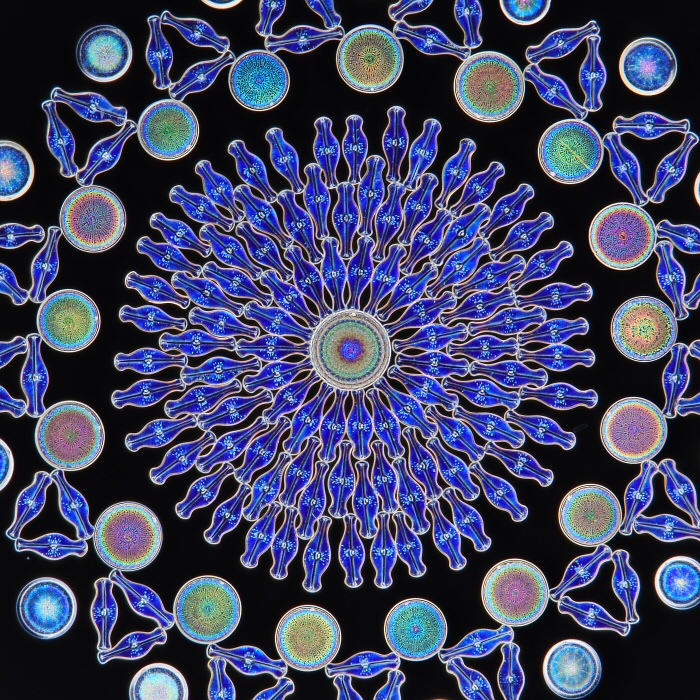

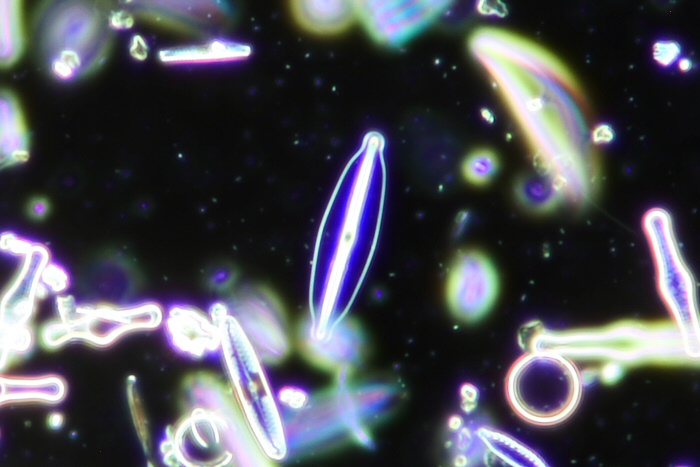

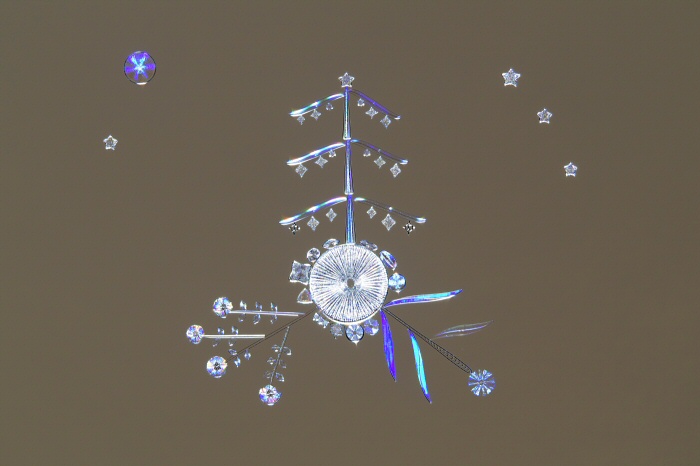

J601はこんなふうにも見えるのです。暗視野ですがふしぎなことに通常市販の暗視野コンデンサではこんな色は出ません。でも自作の暗視野コンデンサだと色が出たりします。そんなことは制作者の筆者ももちろん知らないわけで,とにかくあらゆる照明を試す人だけが勝ち取れる新しい風景なのです。そこはJシリーズの難しいところともいえますし,面白さ,醍醐味ともいえます。技量を試されているわけなので(画像/MWS)。

2025年6月21日

きのうの午後に「小泉進次郎」から電話がかかってきました。農林水産大臣の小泉進次郎です! と こんな 感じの58秒ほどの電話でした。この人の動きを見ているとシナリオライターの存在を感じないわけにはいかないのだけれども,操り人形お疲れ様です…としか言いようがありません。

きょうの画像はそんな話題とは何の関係もないコンビーフ。もらいものなのですがある晩に酒のつまみがなくなり開封したもの。開けてびっくり玉手箱。なんじゃこりゃ。ほかのコンビーフが走って逃げていくくらいにウマい。なんというか,牛肉そのもののうま味が生きている。こんなもんはじめて食べました。違いがわかる御仁にはおすすめかもしれません(画像/MWS)。

2025年6月20日

いちのくらで寝酒中…。つまみはKちゃん&Sさんが送ってくれた最高級品。いちのくらもささかまも東北の品物。仙台生まれの筆者は都心に暮らしながらも東北の食材で生き延びているのです。ほんとうに有り難いことです。東北に出向かなくても最近は東北の物品がこちらにやってくるのです。少し前は巣鴨に おおまち がきていました。あまりの嬉しさに昼ビールをしたほどで,買うものはほとんどなかったのだけれども,ピーマンと小松菜を仕入れて,おおまちの野菜のパスタを作りました。これがまたおいしかったです。

本ページの読者のみなさまも故郷の料理を大事にして頂ければとも思います。栄養成分として同じものであったとしても,産地や生産者,料理人が違えば受け入れる心も変わるというものです。ふるさとの味というのはいちぶ心理的なもので経験と記憶とともにあるのです(画像/MWS)。

2025年6月19日

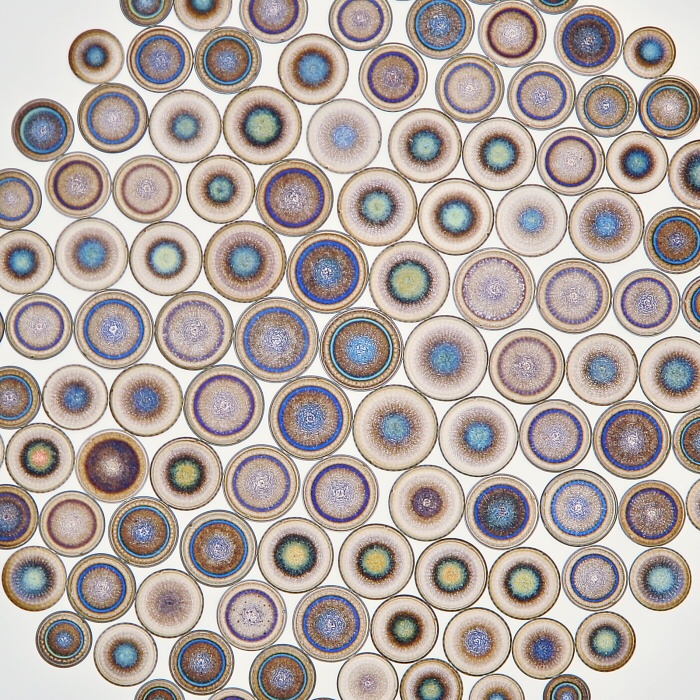

きょうの画像はドック入り中のJ601です。『ケイソウ展』のために制作したもので代表作と言ってもよいかもしれません。メンテ後に来客にご覧頂く機会があり3時間ほどのデモを行いました。すると当然,再メンテになります。。これがJシリーズの恐ろしいところです。2回のメンテでこの1枚を清拭するだけで90分を要しています。

メンテ後は完全黒バックの完璧な視野を取り戻すこととなるわけですが,各所に劣化が進行しています。まずスライドグラス裏側の標本面以外にはおびただしい数の擦り傷があります。これは主にケイソウ展で生じたもので,ZEISSのA.2のステージが硬すぎて擦り傷が生じたものです。カバーガラス上面にも傷がありこれは明らかに対物レンズが衝突した擦過痕です。この傷は標本取り外しのときと,レボルバー回転のときのどちらかで生じますが今回の傷はレボ回転のときに生じたものです。しかし奇跡的に物体面手前で傷は途切れています。ほんと,ぎりぎりです。このほか,カバーガラス角が対物レンズと衝突して粉砕痕があります。ガラス粉が散っていたので除去しておきました。

これでしばらくの間は良好な状態をキープできそうです。すでに当方の手を離れた作品でも,嫁ぎ先でいつまでも最良の状態でいて欲しいと願わずにはいられません(画像/MWS)。

2025年6月18日

ちりめん山椒をつまみに酒を飲むとか,ご飯のおともにするという方はけっこうおられると思います。筆者も心当たりがあります。そんな方々はいまが旬の生の実山椒を買って自作するのもよいかもしれません。何しろ,ちりめん山椒は良いものだとべらぼうな価格なのです。でも生の実山椒は安価に入手でき,チリメンとか,コウナゴとか,しらす干しといったものも簡単に入手できるのでお手軽なのです。そして自己流で味付けできるのでそこもよいところです。

筆者はまだ中年オッサンなのですが山椒とのかかわりは50年を超えます。大阪から八王子に引っ越してきたのは4歳頃だったかと思いますがそこの借家に山椒が植わっていました。そこにくっつくアゲハの観察が主な関心事でしたが,食べられることもわかっていて,たまに葉っぱや実を囓っていました。八王子の山野にはけっこう山椒があって山歩きの最中にも葉っぱや実を囓ったりしていて,たくさん実がなっていたときは収穫して醤油漬けなどにしていたものでした。

東京都心に引っ越すことになってそんな生活とはお別れでしたが,それでも苗を連れ帰ってプランターで育てたりもしました。コンクリートジャングルの強烈な夏の日差しにはかなり厳しいようで,地植えなら枯れないのですが鉢植えだと数年しかもちませんでした。そこからあとは店先で実を買うくらいでそれもだいぶ前に終了といった感じです。

きょうの画像はMWS関係者のもと板前から送られてきたものを無断利用wしました。ざっと醤油で煮たものを日本酒で洗ったチリメンと合わせて電子レンジ,といった簡単な手順でたくさんのちりめん山椒ができますね。うらやましい(画像/MWS関係者)。

2025年6月17日

ちかくのスーパーで入手できるキンメダイの産地は東京都,千葉県,静岡県が主。これ,漁場は似たり寄ったりのところで捕っているはずなので同じような魚が別々の産地として店頭に並んでいることになる。…のだけれども,じっさいは結構違いを感じます。脂ののりという観点で当たりを引く確率が大きいのは静岡県産。次に東京都,千葉県の順。おそらく,流通過程で何らかの選別がかかっているものと想像しています。新潟の枝豆は屈指の品質ですが東京のスーパーにはあまり並ばないのと一緒で,千葉にも良いキンメが揚がるはずなのですが県外まで出にくいのかもしれません。もっとも千葉のあっさりとした脂を感じないキンメダイの刺身も個人的には「うまい白身」と思います。

そんなこんなでwebを徘徊していたら こんな ページを見つけました。この種の話は大雑把には耳学問していましたが,こうやってまとめられているとたまらんですね。

地キンメはそれと明示されたものを食べたことがないのでくらべることはできませんが,しかしそれでも,都内のスーパーでもたまーに,これは大当たりでは?というものが転がっていたりします。大型の頭・カマでそんなものに出会うことが多いです。きょうの画像は大当たりの一歩手前のもの。東京都産ですがじつに緻密な身質に脂の乗り。週末の肴として有り難くいただいたのです(画像/MWS)。

2025年6月16日

ブナシメジはフタをして電子レンジで加熱して汁気を飛ばしておきます。そこにバターをほんの少量。冷めれば北海道産の高級明太子を和えます。辛みは不要なので表に見える唐辛子はキッチンペーパーで丁寧に拭き取ってから,明太子ときのこを混ぜまぜします。これがまことに美味なもので,大量の酒を毎日飲む筆者にはふつうのおつまみですが,週末しか呑まないカミさんにも酒のつまみとしては良いものらしいです。ま,酒飲みでなくても,パスタに明太子ときのこが乗っていればウマいですよね。最上のつまみは最上のおかずなのかもしれません(画像/MWS)。

2025年6月15日

ぱっと見た感じでは黒く抜けていて発色していないように見える珪藻でもじつは深い青色が出ていることがあります。光強度が弱いことと目の感度が低い波長帯が影響してよく見えないのが原因なので,じゅうぶんに露出をかければ色は見えます。それがきょうの画像。暗視野の撮影では通常,露出はマイナス側に振ることが多いですがきょうの画像ではプラスに振っています。すると深い青色が見えるようになるのです(画像/MWS)。

2025年6月14日

おとしぶたというのは,それがあるのとないのでは料理の仕上がりが決定的に違うので必要なものです。特に無水料理に近いような少量の水分で煮込むようなものでは,均一な仕上がりに落としぶたは欠かせないものです。でも,落としぶたを使うと洗い物が増えるのです。これが決定的によくないのです。ウチにも木の落としぶたがあり,これは多少の風味があるので気に入りません。シリコーン樹脂のものもありますが大きさ的にも使い勝手が悪すぎます。金属のものもありますがあまりにも洗うのが面倒。お皿を使うこともできますがハンドリングが面倒すぎます。

ならば野菜でフタをして一緒に食べちゃえというのがそもそもの出発点です。そうしていろいろな野菜が落としぶたになってきたのですがコンニャクは優秀です。フタとしての役割をきっちりと果たします。ほかの野菜などはゴボウ以外は煮崩れしてしまうのですがコンニャクは大丈夫。取り分けて別々のおかずにもできます。この手法,モツ煮にも応用できますね。重ね煮の派生したものといった感じですがいろんな組合せが考えられて今後も発展の余地がありそうです(画像/MWS)。

2025年6月13日

こんにゃくは筆者の好物ですが新しい調理法を開発しました。それがきょうの画像。鶏手羽の柔らか煮を作るときは落としぶたが大切で,これまでも昆布フタ,ダイコンフタ,タマネギフタ,キャベシフタ,白菜フタなどの落としぶたで調理してきてそれらの一部は本ページでも紹介しています。で,あるときカミさんが鶏手羽2パックを連れ帰ってきたのでフタ探し。適当な野菜がない。そこでひらめいたのがこんにゃくです。

鶏手羽は鍋にきれいに敷き詰めます。コンニャクは1枚を5,6枚にスライスして適当なサイズにカットします。これを鶏手羽の上にのせて落としぶたにします。そこに日本酒,おいしい水,しょう油を注ぎ,鍋にはさらにフタをして35-45分ほど煮込みます。煮汁を飛ばして完成です。筆者は細かい人間なのでこのあと骨も外してしまいます。

これでとろとろに柔らかくなった鶏手羽と,鶏油とダシを吸って抜群のうまみのこんにゃくのできあがりです。ごはんのおとも,酒の肴に。マジうまいです(画像/MWS)。

2025年6月12日

いつも使っている画像処理ソフトにはバグがあってふしぎに思っています。処理した画像をjpgで保存しようとすると出力エラーになり空っぽの画像になってしまうことがあります。このとき,tifで保存すればエラーを回避できます。そしてtifファイルを開いてjpgで保存し直すとエラーは出ません。面倒ですが回避策があるのでこのような操作を行うこともしばしばです。もう一つのバグはいきなりトリミングしようとすると高確率でソフトがフリーズします。これも座標指定でトリミングすればこのようなことは起きません。何が原因でこんなことになっているのか不思議ですが,再インストールしても再現性があるバグなので放置しています(画像/MWS)。

2025年6月11日

ここ数年,夕飯づくりの主力包丁は木屋の牛刀になっています。当室の廃品回収調査員のカミさんが見つけてきたものです。プロが使っていたことは一目でわかりました。研ぎ減った上に柄がぼろぼろで廃棄したものですが筆者はそういったものでも修復できます。腐った柄を取り除いて,腐食した柄の部分を除去して新しい柄に付け替えます。柄も自作です。修正研ぎを施し,先人の研ぎクセが気に入りませんがこれ以上減るのももったいないのでそのまま使っています。

この包丁,現在市販のものでもなかなか見かけない峰の薄さです。これが切り抜けを圧倒的によくするので,大量の野菜を刻む筆者には最高なのです。鍋一杯の豚汁とか汁物を作るのが日常なのでキャベシ一個とか白菜半個とかふつうに1回で使います。このときに切れ味がよく切り抜けが良いと食材を刻んでいて楽しいのです。

切れ味は申し分ないので,刺身包丁の出番がなくなりました。。そこいらへんの刺身を引く分には,長さは足りないけれども,切れ味的には問題ないので牛刀で引いてしまいます。過去3年くらいの本ページ刺身画像はたぶん木屋の牛刀で引いたものです。

もちろん,そんな峰の細い包丁ではカボチャは危ないし,ゴボウは刃先を傷めます。そんなときはそれ用のピンチヒッターが大量在庫しているので問題なしです。包丁は顕微鏡と同じく自動的に増えるので大量にあります。ゴボウは鈍角気味の包丁でささがきや刻みにした方がよろしいです。

きょうの画像はパスタに混ぜるためのピーマンを切ったところ。中華料理人でもなければピーマンをこんなふうに切ることはそんなにないようにも思います。ウチではよく切れる包丁がたくさん転がっているので,切るということについては,やりたいことをやるのに道具が制限因子になることは少ないです。日々をたのしく暮らすには研ぎ技術とよい包丁があると良いのです(画像/MWS)。

2025年6月10日

あの集団食中毒を引き起こした生の鶏肉で有名なラーメン屋さん。原因菌が特定されカンピロバクターだったとのこと。そりゃそうだろうよ。遡って調べるとここのラーメンで体調を崩した人はかなりの多数存在するようです。web上で発見されるものはごく一部なので適当な係数を仮定してみれば,これまで千人あるいはそれ以上がここのラーメンで体調を崩したであろうことが推測できます。発症率を考えると,中にはギランバレーまで行ってしまった不運な方もおられるかもしれません。

仮に過去千人に体調不良を招いたとして,一人10万円の慰謝料・治療費を払うとなると一億円となります。この店主がやっていた生肉提供というのはそういうことです。おおげさだと思う人もおられるかもしれませんが, こちら をお読みになったあとでも同じ感想になるでしょうか。

人様に食品を提供して対価を得るというのは責任を伴うものなのです。細菌汚染された生肉というのは,食品以前の存在で,腐敗がみられなくてもそのままでは利用不可能な「生ゴミ」です。この生ゴミ( 一例は こちら )を数年にわたって提供してきた店主は,おそらくは食の安全というものに関しての知識や経験が欠落していたのでしょう。…というか,バクテリアの勉強など人生で一度もやったことがない可能性もあります。人類の歴史は感染症との戦いでもあるのでそれでは困るのですが。

先日リンクした食べログは,このラーメン屋さんを削除して「なかったこと」にしています。すげえ。まるで自分たちに都合の悪いデータはすべて非開示にして,開示請求があれが全部黒塗りにする自民党と同じ手法をとっています。あの数々の生肉画像も闇に葬られようとしています。まぁ,自民党にしろ食べログにしろ,日本国民を情報操作で欺すことくらいはたやすいのかもしれません。筆者が食べログ管理者ならば,過去の生肉提供証拠保全の観点から情報は削除しませんがね。

(追記:6月10日ひる前に削除データが復活しているのを確認)

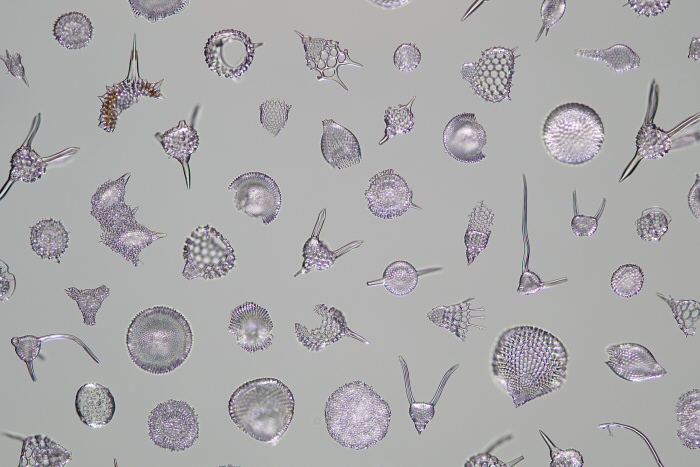

画像はそんな話題とはまったく関係のない放散虫リクノカノマ。このガラスの輝きは放散虫の王者だと思っています(画像/MWS)。

2025年6月9日

きょうの画像はこれから一ノ蔵のおともになるむね肉。むね肉は皮を伸ばしトレーに入れてしょう油で湿らせたところに藻塩を振ります。両面。これをそのままフタをせずに冷蔵庫に一晩。その日の気分で裏返したりします。カンピロバクターは酸素に弱いのでこの条件で増殖はしないでしょう。翌日冷蔵庫から取り出し常温に戻してから焼きます。冷蔵したものをそのまますぐに焼くと中心部の温度がなかなか上がらず生焼けになる確率が上がるからです。

魚焼きグリル上火で焼きますが,弱火でじっくり火を通すのがコツです。魚の塩焼きが得意な方はご存じでしょうが,強火でせかせか焼くと周りは焦げるけど内部が生焼けになるのです。外側が丸焦げにはならない火力をみつけてじっくり焼くと中まで火が通ります。きょうは身側から焼いて22分経過したところでひっくり返して皮側を焼きました。このときに菜箸を使いますが,いちどひっくり返しただけで流しにポイします。焼き上がりは別の菜箸で取り出します。皮側は17分焼きました。

焼き上がりに切ると肉汁が流失してしまうので冷まします。一時間半後に切れば肉汁はほぼ出ません。冷蔵して冷やしてしまえばゼラチン質になる肉汁なので冷やせばさらに無駄なくカットできます。

生肉のむね肉が乗ったラーメンを有り難がって食べているような方々にも,筆者特製の鶏チャーシューを食べて欲しい気もします。火が入っていても充分美味な食べ方はあるのです。個人的には好んで食べていますが,和食料亭の花板クラスのもと本職に試食してもらったら,最初は真ん中がウマいと仰っていましたが,試食を超えたw範囲で何度か試すうちにウマいのは真ん中だけでないということになり,いまでは,「何も言わずに渡されたら炭火焼きと思う」との評価をいただいています。じっくりローストすると香ばしいのです。

各地に存在しているであろう生肉チャーシューをのせているラーメン屋が筆者製造と同等のむね肉焼きをのせてくれれば,カンピロバクター中毒は消滅し,ラーメンはさらにおいしくなり,良いことしかない気がするのですが,社会学的なものの言い方をすれば世の中はそのようにはできていません。個人の正義感は社会の向かう方向とはほぼ関係ありません。バカは無限発生します。これからも悲惨な食中毒は繰り返されます。これが現実的なものの見方です(画像/MWS)。

2025年6月8日

きのう採り上げたラーメン店は,無事に保健所の指導が入り営業停止処分を受けることになりました(こちら)。しかしまぁ大勢の人を腹痛・下痢と苦しみに追い込んでたった3日の営業停止はなんだかなーとも思います。この人数分の医療費を補償するとしてもたいした額にはならないでしょうし,店側の経済的損失は少ないでしょう。

でも営業再開には再発防止策を提示する必要もあり,そんなに簡単ではないでしょう。この店主が再発防止のための細菌学的内容を理解しているといいのですが。

でもこの店主はずっと生肉を提供してきた過去があるので学問を超えた謎の独自処理によって再び生肉を提供する可能性もあるかもなどと思ったりもします。

誰もが知っている「バカは死ななきゃ治らない」という言葉通りに,確信犯的に生肉を提供してきた店主はこれからも確信犯的に生肉を提供し,そして生肉を好んで食べるバカがそこに群がるという構図が継続するという可能性を感じます。昨日書いたようにバカがバカを支えているからです。そしてまた全国ニュースになったので,怖いもの見たさのバカが各地から押しかけてカンピロバクターチャレンジをするのかもしれません。あるいは全国から生肉警察が駆けつけて連日,生肉を提供する店主を罵倒して戦いが繰り広げられるかもしれません。

ま,一つのエンタメと見れば面白いので,このラーメン店の動向は日々気にすることにしましょう。

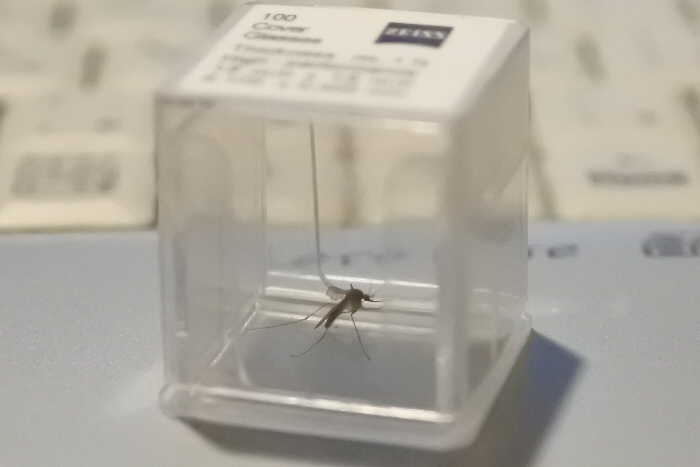

きょうの画像は深夜に筆者を刺しに来た蚊。許しません。確保して容器に収納し,じわじわと弱っていく様子を観察することとしました。翌日には乾燥して死ぬので当室の蚊の墓場容器に収納されることになります(画像/MWS)。

2025年6月7日

なまの鶏肉は細菌による食中毒を起こしやすいのでしっかりと加熱することが大事です。筆者特製のローストむね肉も中心部まで完全に火が通ったことを確認したものだけが食えると判断されます。タンパク質の熱変性が甘い感じと判断されれば残念でも電子レンジ行きとなります。食中毒の原因菌は主にカンピロバクターですが,これは鶏の常在菌と言っても良いものなので除去が困難です。熱で殺すのが簡単です。

こういった知識は常識に類することかと思いますが世の中は広いもので,鶏の完全生肉をラーメンにのせて提供する店があります。周囲に火が入っているじゃないかと言う阿呆もいるかもしれませんが,部分的に火が入っていても生の部分があればそこは非加熱の生でしかないので「完全生肉」と表現するのが衛生上は正当です。

これまでもこんな店はいくつか報告されてきましたが,きょうは こちら のお店が話題になっていました。どんなものが提供されているのか画像をみてみると こんな 感じです。筆者にはとても恐ろしい画像に見えます。店でこんなものが出てきたら一口も食べません。しかし味の評価は高いようで,生肉を囓ってウマいと感じるようなバカ客層をつかんでいるようです。

つまりこれはですね,生の鶏肉を提供するようなバカがラーメンを作り,生の鶏肉を平気で食べるバカが利用するというバカの循環構造になっているのです。バカがバカを評価し,バカがバカを支えている…。そしてバカがここの鶏の糞便に汚染されたラーメンを食べて下痢が止まらないことを報告しあっています。単独の客が個別に下痢をしただけなら明らかにならない集団食中毒がSNSにより可視化されるようになったことは,まぁこれは良いことのように感じられます。これまで何千人がこのラーメン屋でカンピロバクターを食していたかと思うと,これはほぼ犯罪のような気もします。

カンピロバクター感染症からギランバレーになったら人生お仕舞いに近くなります。鶏の生肉なんて命をかけて喰うものではありません。個人的には,宮崎や鹿児島の鶏刺しも滅びて欲しいと思っています。これらの地方の鳥刺しは推奨こそされませんが比較的安全です。それでも滅びて欲しいのはバカが勘違いするからです。バカは無限に沸いてくるので滅びさせることがいちばん難しいので,バカでも生きられる世の中にする方がコストは安いのではないかと思います(画像/MWS)。

2025年6月6日

おやすみ一日目に乗ったのがこの列車。新型コロナ以降,通勤時間帯の列車は避けていてほとんど乗りませんが,この時間帯ならそれほどの混雑もなく移動できることがわかりました。ただ,世の中の方々はマスコミにほぼ洗脳されているのでコロナは終わったことになっています。現実はそこまでは到達していないので用心に超したことはありません。

それにしても小田急はよくなりましたよね。35年前はのろく,いつまでもどこまでも混んでいて乗りたくない筆頭のような感じでしたが,「のろく」はずいぶん解消されたように感じます。それだけでなく軌道と車両の管理がハイレベルで滑らかに転がって走ります。むかしの国電101系の都心各線と比べたらその違いには驚くべき差があるほどです。

そしてスラブ軌道なのにバラストが敷かれている区間がある。そのバラストはどうみてもふつうのものではなく小さく砕かれている。これはたぶん消音・吸音のためのバラストでしょう。こういったところにコストをかけているのはさすがで,JR各社も見習って欲しいところです。たとえば東北新幹線,上野−大宮区間でこのような対策を施し,騒音レベルを押さえつつ220km運転を可能にすれば見返りもおおきいでしょう。

ちょっと話がそれましたが,車窓の風景を見ていると明らかなリラックス効果を感じます。カンヅメ生活に慣れた筆者にとって,流れゆく風景というのは脳みそを洗浄する流水のようなものなのかもしれません(画像/YAHOO!)。

2025年6月5日

きょうから当面の間,休業いたします。再開時にはこのページでお知らせいたします。本ページの更新やメールへの返信もお休みしようかな〜とも考えています。そういえば昨年もほぼ同じ頃に完全休業モードに入ったのでした。毎年恒例になるのかしら…。きょうの画像はそんな話題とは関係のないやつ。いつものやつですが,これ,画像の使い回しではありません。でもまるで過去画像を貼り付けているかのように見える安定の出来映えです。進む道を誤ったのだー(画像/MWS)。

2025年6月4日

ヤマシン水産(沼津市)のホッケ開き。干物なんだけれども液浸で真空パックという不思議なもの。塩分1.1%で,焼けば1.4%くらいになると思うので,これは塩干しの干物よりは塩焼きに近い味わいを目指したものでしょう。塩分取り過ぎにはならないし,処理がよければ魚本来の味わいを堪能できるはずです。しかも余計なものは入っていない。北海道産のホッケで脂は乗っていないのであっさりとして劣化のない味わいになるはず。

こういった明確なポリシーを感じると兼業主夫としては腕が鳴ります。おそらくはそこいらへんの一般家庭では絶対にやらないような調理法で成仏させます。

まずパックをていねいに開封し,ホッケを流水で充分に洗います。表面の劣化層を取り除くのです。鱗は食べるので落としません。そうしたら吊して水を切ります。あらかた水が切れたらキッチンペーパーで丁寧に水分を拭き取ります。これを2回。生乾きのような状態になったら魚焼きグリル(上火のみ)で焼きます。まずは皮目から弱火で焼き焦がさぬようギリギリの火力で火を通します。身側までほんのりと火が通ってきたタイミングで裏返し,表面をさっと焼きます。

焼けたらあら熱を取り,骨や皮を外して身を取り分けてしまいます。のこった部分は「皮」「胸びれ,尾ひれ,腹びれ」「中骨,小骨,頭,背びれ,尻びれ」の三つに分けて,それぞれを電子レンジの解凍キーで加熱処理します。これでスーパー処理ホッケのできあがりです。

これをカミさんと,さっきの夕飯でいただいたわけですが味の方も問題ありません。塩分が低いのでごはんのおともというよりは,そのまま食べる感じです。身はふっくらとしているし,骨せんべい,ヒレせんべい,皮せんべいもパリパリと香ばしく,有り難くいただきました。もちろんゴミゼロです。

こうしたことが可能なのはヤマシン水産さんがまともな品物を生産してくれているからです。有り難いことです(画像/MWS)。

2025年6月3日

イベント,個展のご案内です。まず最初は現在開催中の東京ドームシティーのイベントです。

こちら

をごらん下さい。プランクトンを中心とした展示で,新江ノ島水族館の協力ですから内容はお墨付きなのかもしれません。夏場の暑いときに清涼感を感じられる企画になっているのもすばらしいところと感じます。展示協力には記されてはいませんが,当方も画像データを提供しております。もしお立ち寄りの方がおられましたら筆者撮影の画像を探してみて下さい。

次は作家さんによる個展です。ギャラリーの情報を見ると入場無料のようです。

こちら

をごらん下さい。知人からの連絡できょうはじめて知った作家さんですが,開催案内のページを見て,「これは珪藻を知っている人だ」と直感したので紹介させていただきます。微生物と曼荼羅という言葉がキーワードになっていますがそこも驚きです。というのも,筆者制作のJシリーズを見て曼荼羅と感想を述べる方々がこれまでもおられましたし,かつて行っていた注文制作でもできるだけ曼荼羅のような感じでというリクエストが複数あったのです。微細構造と対称性に加えて壮大な宇宙が表現されているとどんなアートになるんでしょうと想像をかき立てられます。

きょうの画像はそんな話題と少しは関係のある放散虫骨格。厚みのあるガラス質なのでキラキラと輝くのがポイント高いですね(画像/MWS)。

2025年6月2日

なんねんたっても照明と画像処理の難しさは変わりません。これ,カメラの問題もあるんですね。良い照明で撮影できたと思ってもパソコンでデータを開けばダメダメ。こんなことの繰り返し。カメラのスクリーンで表示される画像と,カードから吸い上げてパソコンで表示される画像の差が大きすぎるのです。カメラのモニタで味付けされた絵が表示されるのが一因だと思うのですが,これ,ほんとうに何とかならないものですかね。きらきら感を撮りたいときなどほんと歩留まりが悪くなります…(画像/MWS)。

2025年6月1日

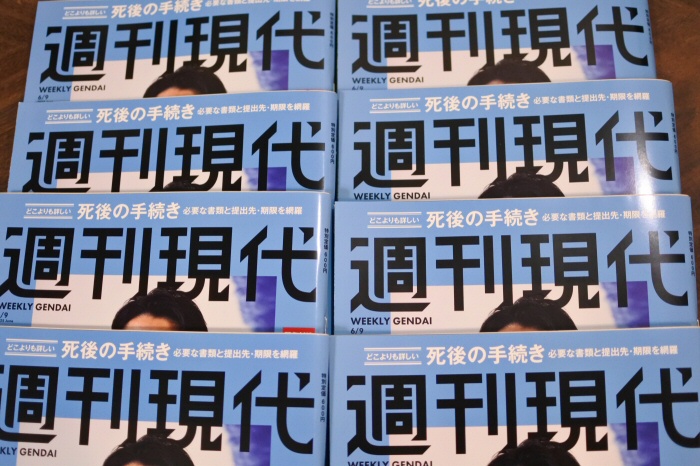

珪藻アートのカラー記事が5ページも掲載されている週刊現代,好評発売中です。みなさまご活用下さい。こんな雑誌が床屋さん辺りに置いてあってお客さんが読んでくれたりしたら嬉しいですね(画像/MWS)。

Copyright (C) 2025 MWS MicroWorldServices All rights reserved.

(無断複製・利用を禁じます)

本ページへの無断リンクは歓迎しています(^_^)/

トップに戻る