�{���̉摜

�~�N�����[���h�T�[�r�X���������̐��E��`����R�[�i�[�ł��B

���X�̋Ɩ������₿����Ƃ����L���������ɋL���܂�

�~�N�����[���h�T�[�r�X���������̐��E��`����R�[�i�[�ł��B

���X�̋Ɩ������₿����Ƃ����L���������ɋL���܂�

�y2025�N�z �@1�� �@2�� �@3��

�y2024�N�z �@1�� �@2�� �@3�� �@4�� �@5�� �@6�� �@7�� �@8�� �@9�� �@10�� �@11�� �@12��

�y2023�N�z �@1�� �@2�� �@3�� �@4�� �@5�� �@6�� �@7�� �@8�� �@9�� �@10�� �@11�� �@12��

�y2022�N�z �@1�� �@2�� �@3�� �@4�� �@5�� �@6�� �@7�� �@8�� �@9�� �@10�� �@11�� �@12��

�y2021�N�z �@1�� �@2�� �@3�� �@4�� �@5�� �@6�� �@7�� �@8�� �@9�� �@10�� �@11�� �@12��

�y2020�N�z �@1�� �@2�� �@3�� �@4�� �@5�� �@6�� �@7�� �@8�� �@9�� �@10�� �@11�� �@12��

�y2019�N�z �@1�� �@2�� �@3�� �@4�� �@5�� �@6�� �@7�� �@8�� �@9�� �@10�� �@11�� �@12��

�y2018�N�z �@1�� �@2�� �@3�� �@4�� �@5�� �@6�� �@7�� �@8�� �@9�� �@10�� �@11�� �@12��

�y2017�N�z �@1�� �@2�� �@3�� �@4�� �@5�� �@6�� �@7�� �@8�� �@9�� �@10�� �@11�� �@12��

�y2016�N�z �@1�� �@2�� �@3�� �@4�� �@5�� �@6�� �@7�� �@8�� �@9�� �@10�� �@11�� �@12��

�y2015�N�z �@1�� �@2�� �@3�� �@4�� �@5�� �@6�� �@7�� �@8�� �@9�� �@10�� �@11�� �@12��

�y2014�N�z �@1�� �@2�� �@3�� �@4�� �@5�� �@6�� �@7�� �@8�� �@9�� �@10�� �@11�� �@12��

�y2013�N�z �@1�� �@2�� �@3�� �@4�� �@5�� �@6�� �@7�� �@8�� �@9�� �@10�� �@11�� �@12��

�y2012�N�z �@1�� �@2�� �@3�� �@4�� �@5�� �@6�� �@7�� �@8�� �@9�� �@10�� �@11�� �@12��

�y2011�N�z �@1�� �@2�� �@3�� �@4�� �@5�� �@6�� �@7�� �@8�� �@9�� �@10�� �@11�� �@12��

�y2010�N�z �@1�� �@2�� �@3�� �@4�� �@5�� �@6�� �@7�� �@8�� �@9�� �@10�� �@11�� �@12��

�y2009�N�z �@1�� �@2�� �@3�� �@4�� �@5�� �@6�� �@7�� �@8�� �@9�� �@10�� �@11�� �@12��

�y2008�N�z �@1�� �@2�� �@3�� �@4�� �@5�� �@6�� �@7�� �@8�� �@9�� �@10�� �@11�� �@12��

�y2007�N�z �@9�� �@10�� �@11�� �@12��

�y�����ɂ��ǂ�z�@

2025�N3��31��

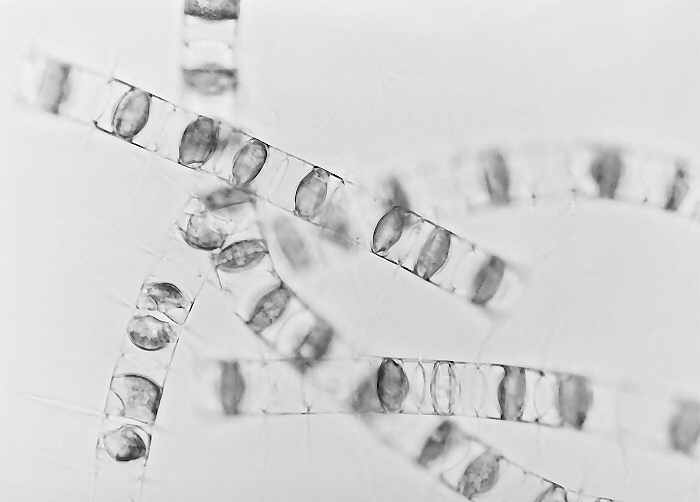

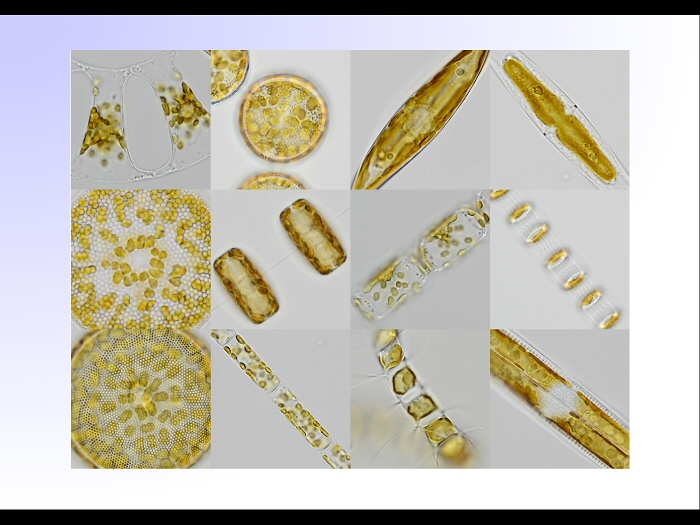

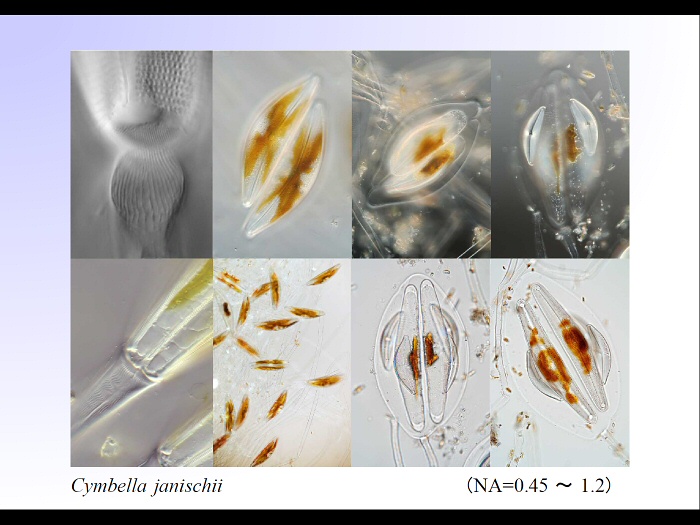

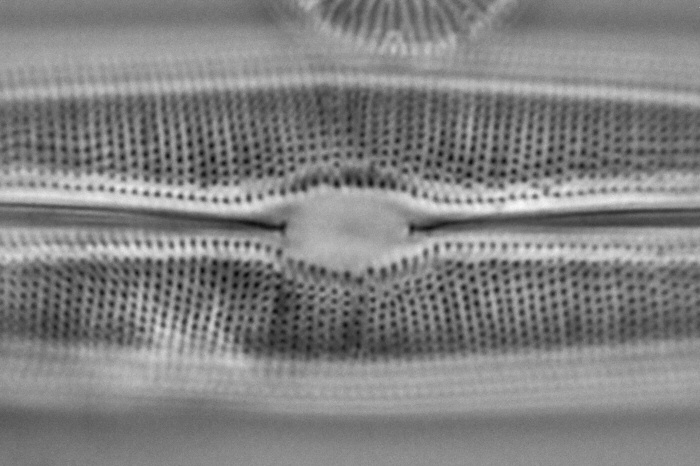

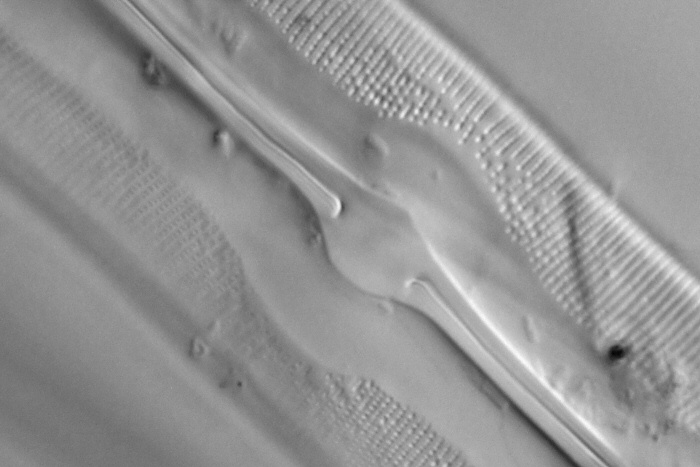

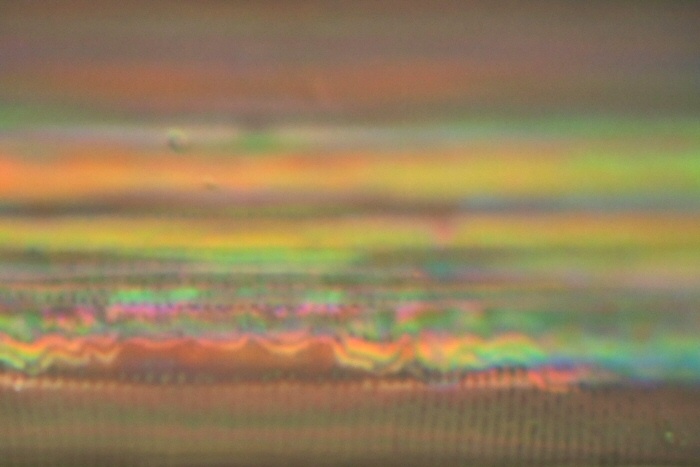

���̂��̉摜�̓v�����g�ʂ������̂������������̂ł������C���傤�̉摜�̓l�K�t�B�����ʂ��ď����������́B�ʂ��Ă�����͍̂���Ɠ�����Chaetoceros anastomosans�̉h�{�זE�̌Q�̂Ƌx���E�q�ł��B�h�{�זE�̎B�e�Ɏg�p�����t�B�����̓~�j�R�s�[HR�U�C�x���E�q�̓t�W�J���[G-400�ł��B�~�j�R�s�[HR�U�͗ΐF�P�F���Ɩ��ł̎B�e�B�������̓j�R��SFR-Ke�CPlan�Ε���HKW�ڊ�Ńt�B�����ɓ��e�B�����͂��Ȃ�d���ɂȂ�悤�Ɍ����t�Ǝ��Ԃ��w�肵����Ńv�����{�ɏo���܂����B���܌��Ă����ߖ����쒆���i��ł̉摜�Ƃ��Ă̓n�C���x���Ȃ��̂ł��B���܂̂悤�ȉ摜�����ȂǍl�����Ȃ���������ł́C�t�B�����̃�������ǂ̂��炢�d���ɂ��邩�C�Ε������Y�̎��������Ȃ��R���g���X�g���o��g���сC���ʓI�ȘI�o�͈͂Ȃǂ��낢��Ȃ��Ƃ��l���āu�摜�����v���s���Ă����̂ł��B

�l�K�J���[�t�B�����͂Ƃɂ������`�`���[�h���L���̂�Chaetoceros anastomosans�̂悤�Ɏh�т�����R���g���X�g�ŋx���E�q�����R���g���X�g�̂悤�ȕ��̂ɂ́C�Ƃ肠���������̍\�����ʂ�Ƃ����Ӗ��ŏd�܂����B���̃l�K�ʂ��ăf�W�^�������ăR���g���X�g�������s���Έꉞ�͎g����i���̊G�ɂȂ�܂��B���̓J���[�t�B�����̏ꍇ�C�v�����g�����l�K�̎������Z�����Ƃ�����C�ώ����Ă��܂����l�K����͂܂Ƃ��ȏ��������o���܂���B�̂ŁC�v�����g�������̂ƃl�K�̗������f�W�^�������Ă悢�����c���w�͂��s���Ă��܂��i�摜�^MWS�j�B

2025�N3��30��

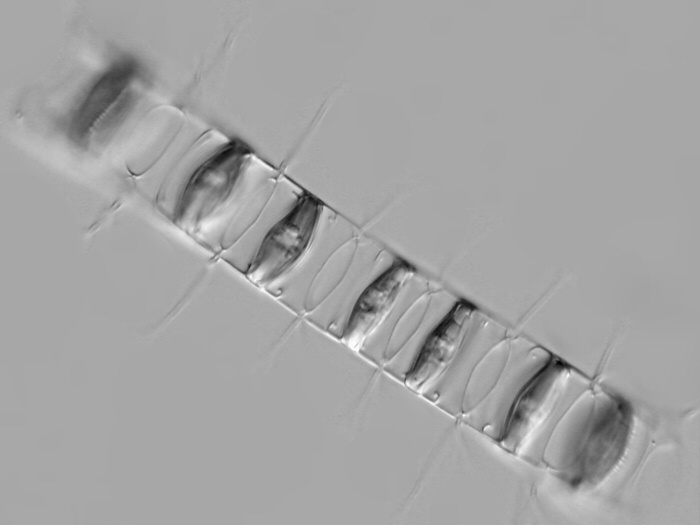

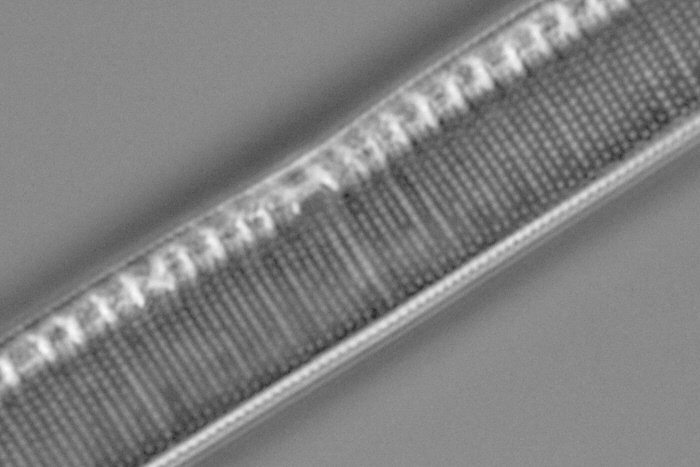

���傤�̉摜��Chaetoceros anastomosans�̌Q�̂Ƌx���E�q�ł��B���͘p�ł͒������Ȃ���ŁC�����e�n�̉��݂ł��݂��܂��B�זE����o�Ă���V���J�̖сi�h�сj�͂ƂĂ��ׂ��f���P�[�g�ŁC�������ʐ^�ŕ\������ɂ͑����̋Z�p��v���܂��B����Drebes�ł���C�{�킾���͈ʑ����ŎB�e���Ă��邭�炢�ł��B�Ƃ����̂��C���̎�͎h�т��A�ڂ��Ă��镔�������邱�Ƃ����ނ̌��ߎ�Ȃ̂ŁC���̂ƂĂ��ׂ��ăf���P�[�g�ȕ����������ꂢ�Ɏʂ�Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂ł��B����ł̓f�W�^���C���[�W���O�ł����悤�ɂł��Ȃ�܂����t�B�����J��������͌������オ���Ă���܂łǂ̂悤�ȃR���g���X�g���Ă��邩�͔��ʂł����C�摜�̕����܂�͒������������̂ł����B���傤�̉摜��30�N�ȏ�O�̂��̂Ńt�B�����J�����ł̎B�e�ł��B�B�e���u������C�t�B������C������C�v�����g��͎����ł����B�Ђǂ���w�@�����ł����B

�Ƃ���ŁC��قǁy���]���w���W�I�z�Ƃ����Ƃ�ł��Ȃ����̂������܂����i�������j�B�]����D���Ȍ����҂̕����]���w�ɂ��ă��W�I�������Ă��܂��Ƃ���Youtube�ԑg�̂悤�ŁC�M�҂��u���W�I�v�̂悤�ɉ������𗬂��Ȃ���y���݂܂����B�����Șb�����Ă����悤�Ŏ���ȍ~���y���݂ł�����܂��B�{�y�[�W�̊F��������Ђǂ����B

���́y���]���w���W�I�z�̐搶�C�ǂ����ŁC���Ԃ���C���ڂɂ������Ă���悤�ȋC�����܂��B�������̓��{�v�����N�g���w��t�G�V���|�W�E���ɂ����āC�X�N���[���Ɍ������Đ^�̗�̍����O����4��ڂɍ����Ă�������������܂���B�M�҂̊�u������ʂɔM�S�ɒ����Ă��ꂽ���X���d�ォ��10�����炢�͊m�F�ł����̂ł����C���̒��ł��I�[�K�i�C�U�[�̐Έ䂳��C�Ȕ��̒҂���C���{�]���w���̑�˂���C�����Ă��̏����̐搶�����ɔM�S�ɑ傫�������Ȃ���������������Ɣ������Ă���܂����B���w���������]�����[���������Ă���ɈႢ����܂���B�����������ł��ˁB

�����Ă�����ȑO�͂ǂ��ł��ڂɂ������Ă���̂��낤�B2019�N�̓��{�]���w��̃V���|�W�E����������܂���B���邢��2018�N�̓��{�v�����N�g���w��t�G�V���|�W�E����������܂���B�����������������Ƃ��ɏ����̕��ł͂Ȃ��悤�Ɋ����܂����̂ŁB

������ɂ���C�]���Ƃ����n���Ƒ������Ă��鐶���Q����ʂ̕��X�ɒm�点�銈�������ĉ������Ă���̂͂��炵���C�ǂ��̂ǂȂ����͑����グ�Ȃ��̂ł����C�����ł���������\���グ�܂��B���肪�Ƃ��������܂��i�摜�^MWS�j�B

2025�N3��29��

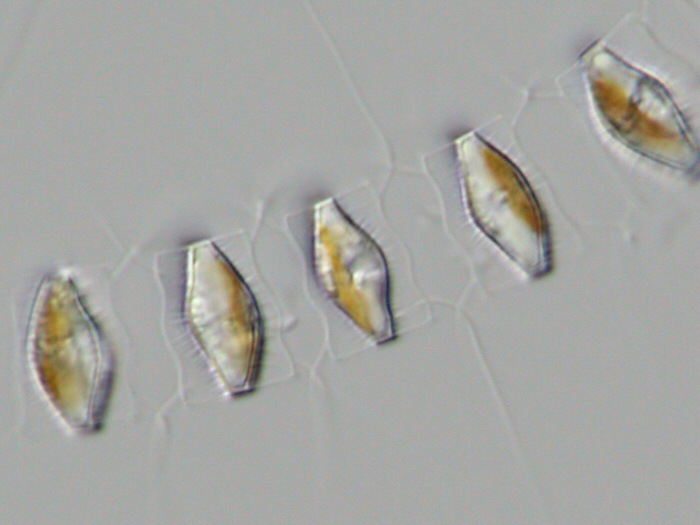

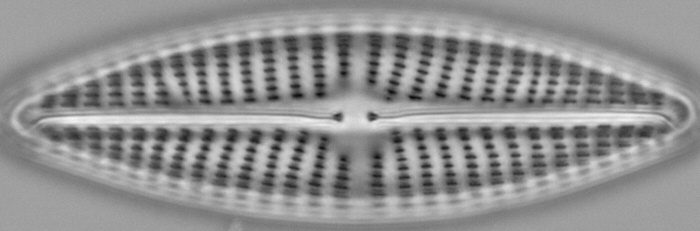

���傤�̉摜��Chaetoceros pseudocurvisetus�̋x���E�q100%�Ƃ�������ł��B��̂Ȃ��L���Ƃ����ǁC���̂悤�Ȏ�����݂����Ƃ̂���l�́C���Ԃ�ł����M�҂������Ǝv���܂��B���ɂ̒��߂ł��B�����|�{�ɋ߂�������ݒ�ł��Ȃ���܂������Ȃ��̂ŁC�������]���͕���Ƃǂ�ǂ����Ȃ�̂œ����|�{���ɂ߂č���ȕ��ތQ�ł�����܂��B�������������Ɨ͋Ƃʼn��Ƃ����Ă��܂����̂����傤�̉摜�Ȃ̂ł��B�]���A�[�g������͋ƈȊO�̂Ȃɂ��̂ł��Ȃ��̂ł����C�M�҂͌����Ҏ��ォ�炱��ȗ͋Ƃ����Ă����悤�ł��B���̉摜�C���܌��Ă��_�ƂƂ��������悤������܂���B�����͂܂��Ⴉ�����̂ŁC�u���Ƃ��Ȃ������ȁv�Ƃ��������x�̔F���������̂ł����c�i�摜�^MWS�j�B

2025�N3��28��

�V���|�W�E���ōu�����Ă����Ȑ搶���Ƃ��b�����đ傢�Ɏh�����܂����B�����ċC�t���܂����B�����ꂳ���Ă͂����Ȃ��f�[�^�̗ނ��𑁋}�Ƀf�W�^�������ׂ��ł��邱�Ƃ��B���łɃf�W�^�������ς�ł�����̂͂���ɐ������ꂽ�`�ɂ��Ă܂Ƃ߂Ă����K�v������܂��B�����Ăł���ΐM���ł���ɓn���Ă��܂��Ă������ł��傤�B����ł��������C�ߋ��̌����f�[�^���̑�{����ƂƂȂ��Ă��܂��B���������������Ă���i�{�[�������Ђ�����Ԃ��ăA�i���O�f�[�^�@���Ă��܂��B

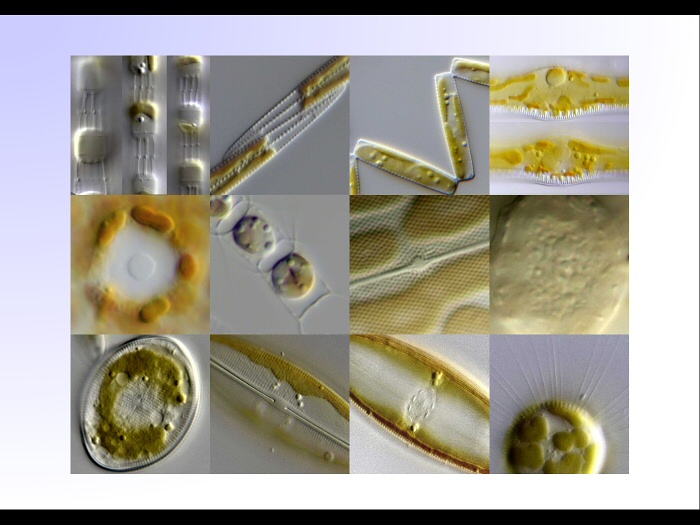

���傤�̉摜�͂���Șb��ƌ��\�W�̂���Chaetoceros socialis�n�̋x���E�q�B���Z�ł̎B�e�ŕΎ������Ă��܂��B20�N�O�̃f�W�^���摜�ł����C���܂ł����T���v���ł��̃��x���̉摜�͏��Ȃ��Ǝv���܂��B�M�҂͓�������C�����������́H�@�قڊ��S�Ɏg�����Ȃ��ăx�X�g�̑��Ă����̂ł��B���Ȃ݂ɁC����̉摜��Chaetoceros pseudocurvisetus�̋x���E�q�ł��B�C�m�C���m�w�ʘ_���̌����ޗ��ŁC���̌���������Z�p�������i�ȋZ���j�C�Y�ƋZ�p�����������i�w�UPD�j�ň�������ł��B��̎��12�N���₵�Č����������ƂɂȂ�܂��ˁi�摜�^MWS�j�B

2025�N3��27��

20�N�ȏ�O�̌������f�W�^���摜������̂ł����ǂ�����ĉ摜���������ׂ����Y��ł��܂��B���܂��猩��ƃJ�����̐��\�����Ȃ�Ⴍ�����ō��̉掿�ŎB�e���Ă��Ă��m�C�Y���傫���r�f�I�G���n���X�����ł͂���܂���B�R���g���X�g�������s���Ɖ����ǂ�����Ă��w�i�ɐ���ȃm�C�Y���o�܂��B������ǂ��ɂ����Ēጸ�ł���Ǝv���̂ł������Ă͂���܂���B�������͓����ł��܂Ƃ��Ɏg���Ă��đ����̂��͎̂��ɃV���[�v�Ȃ̂ł����J�����̃m�C�Y�ł��ꂪ�������͎̂c�O�Ȃ��Ƃł��B���傤�̉摜�͎蓮�Ō��n�I�ȕ��@�Ŕw�i�m�C�Y���I�ɒጸ���������́B�m���ȕ��@�ł͂���܂������Ԃ������肷���đ�ςł��B���炭�����K�v�Ȋ����ł��i�摜�^MWS�j�B

2025�N3��26��

���܂芿���͓��ӂł͂Ȃ��̂�����ǂ��C���̉摜�́u���v�̎��͈�ʓI�Ȃ��̂ł͂Ȃ��Ɗ����Ă��܂��܂��B�ƂĂ��B�M�Ŕ������̂ł���ł����Ƃ��v���܂����C���̖����̗p����Ƃ��ɋ�����Łu���v�̖��ɋC�t�����l�͂���̂��낤���c�@�C�ɂȂ�܂��B�܂���Z�Ȃ̂ŁC�N���C�t���Ȃ������ł��낤���Ɨ\�z�����܂����i�摜�^MWS�j�B

2025�N3��25��

����̓V���|�W�E���u��6���O�̌������f�X�N�B�u���X���C�h�͂قډ��Ƃ��Ȃ��Ă���̂ł����C�ǂ����Ă��摜�����ւ������Ƃ������Ƃ������ĐV���ɎB�艺�낵������Ă����ʂł��B���̓w�͂͂��Ԃ�C���u�҂ɂ͉��̈Ӗ����Ȃ����̂�������܂���B��p�摜�͂�����ł����邩��ł��B�ł����\�҂Ƃ��ẮC�ނ����̉摜���g�������C���܂̉摜���g�������̂ł��B�̂ŁC���j���̌ߌ�ɂЂ�����C���[�W���O�����̂ł����B�u�`�ł��w��u���ł��厖�Ȃ��Ƃ́C���\�҂��C���悭���b�����ł��邱�ƂȂ̂ł��B

�Ƃ����24���͂Ђ��傤�Ƀn�C���x���ɋ@�މ^�p���Ă�������Ƌ��ʎ����Ɋւ���c�_�����[���ł��킵�܂����B���낢��������������l���邱�Ƃ������h���ɂȂ�������ł����B���̉ߒ��łƂĂ��ʔ����T�C�g�������܂����B����͂��ЂƂ��F����ɏЉ�����Ǝv����ς��Ă��ȓ��e�ł��B�@���ЂƂ��@�������@�̃T�C�g�ɃA�N�Z�X���Ă݂Ă��������B�������𐳂����^�p�����ł̏���ꂢ�ɐ�������Ă��܂��B����ȕ��͂ɖL�x�Ȍo���̂��b���B�������ł��I�i�摜�^MWS�j�B

2025�N3��24��

���낻��V���̃z�^���C�J�����ׂƂ����������ł��B���N�͂��܂̂Ƃ���s���Ȃ̂ŗ����ȍ~�̓��ׂɊ��҂��Ă��܂��B���̐V���̃z�^���C�J�́C���������i�X�W�j���������菜�����āC�ڋʂ���苎��C�������J���X�g���r�ƂƂ��Ɏ�苎���ăL�b�`���y�[�p�[�̏�ɕ��ׂĂ����܂��B�����ɑ�����U��15���ȏ���u���ĂȂ��܂��܂��B�����d�q�����W�̉𓀃L�[�i160�`200W�j��1�`2���゠�����߂Ă���H���܂��B���g���z�^���C�J�Ƃ����������Ő\�����̂Ȃ����킢�ł��B

�܂������l�I�Ȍ����ł����C�z�^���C�J�͂��̂܂܂Ŗ��̃o�����X����������Ă��܂��B�����ɐ|���X�Ƃ��킳�яݖ��Ƃ��悯���Ȓ�������������ƕʂ̗����ɂȂ�܂��B�������͂���ł��������̂ł����������H�ו����A���ł����C�����ŏ����̉��������������Ŗ��킦�C�܂��Ă����ł����u���v�Ƃ��������őf�ނ̗ǂ��𑶕��Ɋ��\�ł��܂��B���N���Ȃ����Ƃ������Ă���悤�ȋC�����܂�������قǂ������߂Ȃ̂ł��i�摜�^MWS�j�B

2025�N3��23��

21���͊֓��^���Ō������̌ߌ�ł����B�ق�Ƃ��ɂЂ����Ԃ�ł��B�M�҂͍u�t�I�Ȋ����ŎQ�����C�������Ɋւ��邠����u�`���s���������ł����B���ɔ����x����ƒ����𑜎B�e�ɂ��ďd�_��u���܂����B�b��͐s�����[�x�����┭���w�̘b�ɂ܂ŋy�т܂����B�����ł�J�V���[�Y�̓��ʂɐv���ꂽ�F�ʕω��̖L���Ȃ��̂ɂ��Ď�X�̏Ɩ��@�ɂ�錩�����̕ω��������܂����B���߂��ɒ����Ęb�����Ă����炠���Ƃ����܂ɗ[���C��ɂȂ肨�������[�H��H�ׂȂ�����������k�`�͑����܂����B�I�d�ɂȂ��Ă��܂��ƃ��o�C�̂ő��߂ɋ������Ă܂�����Ƃ������Ƃɂ��܂����B�Q���҂݂̂Ȃ��܊y���������ł��B���肪�Ƃ��������܂��B

���傤�̉摜�͋ߏ��̒r�ɂ����]���B�������������^�̌]���͕������Ė��Z�������Ȃ��Ǝ�̍��肪�ł��Ȃ��ƌ����Ă��܂������C��������K�ɉ^�p����Ƃ��̂悤�ȊG������ꐶ���Ă���זE�ł����މ\�ȃP�[�X�����邱�Ƃ��������Ă��Ă��܂��i�摜�^MWS�j�B

2025�N3��22��

����͕t���]�����X���C�h�O���X�ɕt�����Ă��镔���̉摜�Ȃ���ǂ��C���̉摜�����߂ł���ЂƂɂ́C�Ȃ��Ȃ��X�S���G�Ȃ̂�������܂���[�i�摜�^MWS�j�B

2025�N3��21��

�v���E���V���̈Î���u���[�͂Ȃ��S�𗎂������Ă����C�����܂��ˁ[�i�摜�^MWS�j�B

2025�N3��20��

�܂��������������̂ł��������͏t���ۂ��ł��ˁB���̓~�͋���ȗ₦���݂��Ȃ��߂����₷�������ł��B�G�A�R���̒g�[�͗��q����1��g���������B�d�C�X�g�[�u�̎g�p���قƂ�ǂȂ��C������ۂ���N�̔����ȉ��̎g�p�p�x�ł����B�_�E���R�[�g�͊w��Q�����ɕG�|���p��2��g���������ł��B����ł��g�̂͗₦���Ɉ�x�̑̒��s�ǂ�����܂���ł����B����ʼnĂ���������ō��Ȃ�ł����i�摜�^MWS�j�B

2025�N3��16-19��

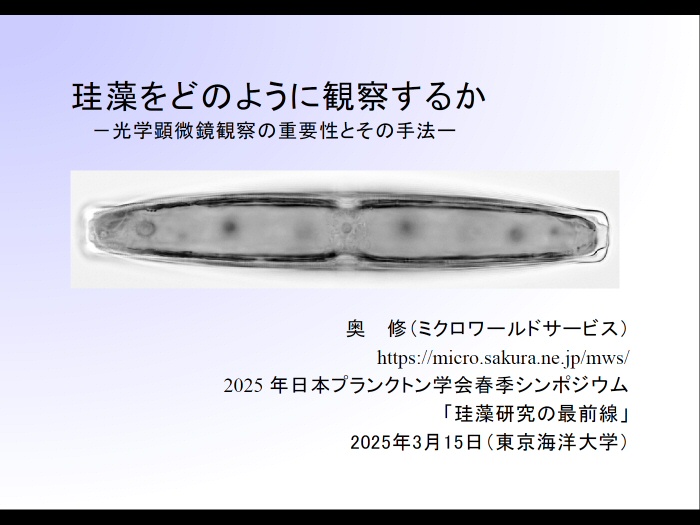

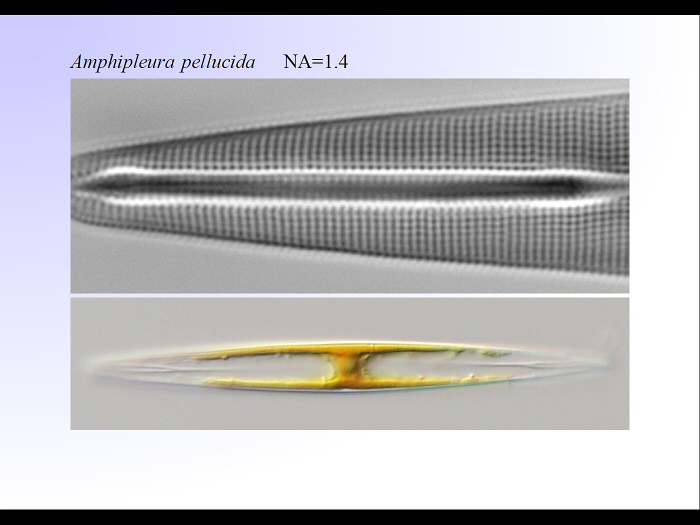

16���͕�Z�ōu���ł����B�u�]�������̍őO���v�Ƃ����V���|�W�E���Łi�������j�C�v���̒��̃v�������X�Ɠo�d������̂ł����B�M�҂̓I�[�K�i�C�U�[�̎��v�炢�ɂ���l�������ʍu���g��50����^�����V���|�W�E���J���̃g�b�v�o�b�^�[�߂����Ă��������܂����B

�V���|�W�E���̉��҂̊�Ԃ������ɂǂ��݂Ă�JAPAN ALL STARS�Ƃ��������悤�̂Ȃ��X�[�p�[�����o�[�ł��B���ꂾ���ł��Ȃ��Ȃ��ȏȂ̂ɁC�I�[�K�i�C�U�[����^����ꂽ������@�u�]�����ǂ̂悤�Ɋώ@���邩 �|���w�������ώ@�̏d�v���Ƃ��̎�@�|�v�@�Ƃ������낵�����̂ŁC�ŏ��͓�������܂����B�Ƃ����̂��C���łɉ䂪���ɂ́u�]���ώ@�}�Ӂv�i�������j�Ƃ������炵�����Ђ����݂��邩��ł��B��������50���Ō��w�������̎��������u���邱�Ƃ��ł��܂��B

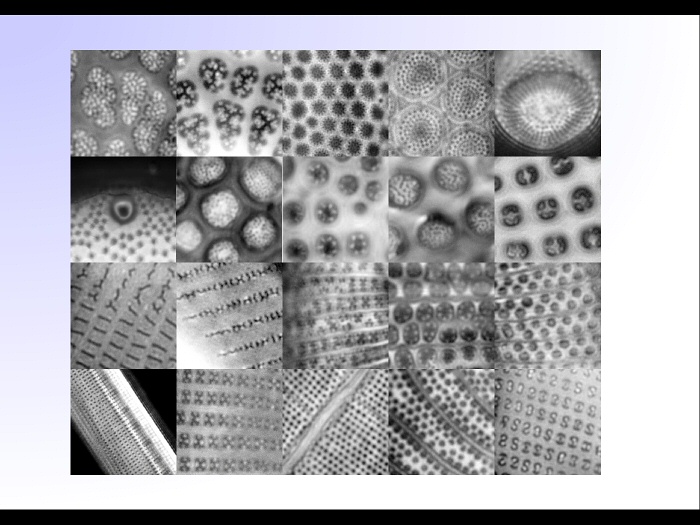

��m�������݂Ȃ���ߋ��̎d���@��10�����ɋ߂��������摜�߂Ă�����ӂƋC�����܂����B������@�u���͌��w��������p���Ăǂ̂悤�Ɍ]�����ώ@���Ă������v�@�Ɠǂݑւ���C���̋���Ȃ��u���X���C�h���ł������邱�ƂɁB�����ăI�[�K�i�C�U�[����̗v���ɂ�100%�}�b�`���Ă���̂ŁC�^����ꂽ�����ύX����K�v������܂���B���ɏd�v�x�̍����e�[�}����ׂĊ�b���牞�p�̏��Ԃɕ��ׁCTips�荞��ŁC���i�͂����ɂł�������܂����B

��������͒����ł̉摜������X���C�h����C����Ȃ����̂͂ǂ�ǂ�V�K�B�e�C�ߏ��Ō]��������Ă��Ď��X�ɖړI�ɂ��Ȃ��摜���擾�C�ҏW�B215���̉摜�ō\������70�y�[�W�̃X���C�h���ł�������܂����B�����V�K�Ɏg���摜�͖�100���ł��B

�������𐳂����g���Ƃǂ̂悤�ȊG�����邱�Ƃ��ł��邩��������悢�̂ŁC�����͓���܂���B�Ђ�����摜���݂Ă������������Ő����������܂��B�����ł��Ȃ������l�͂��Ƃ������������̂ł��B���̂��߁C���ޗ��ƂȂ���w�p��Ȃǂ͍u���v�|�ɏڂ����L�ڂ��Ă����܂����B�v�|���݂ĕ������l�͊m���Ƀ��x���A�b�v����悤�ɂȂ��Ă��܂��B

�V���|�̃g�b�v�ł�����C���m�ȏ����s�����Ƃ͓��R�ł����C�\�Ȍ��肫�ꂢ�ȁC�����[���C���ׂȁC�����đ��l�Ń_�C�i�~�b�N�Ȍ]���̎p�����������C�킭�킭���Ă��������C����͊y�������ȃV���|�ɂȂ肻�����Ƃ̕��͋C���ɐ�O���܂����B

�u���ł̓m���m���Ō��Ă��ꂽ���X�������C���Ȃ��Ƃ��C�ދ��ł܂�Ȃ����x���̒Ⴂ�u���ł͂Ȃ������Ǝ��ȕ]�����Ă��܂��B�g�����X���C�h�̈ꕔ�����傤�̉摜�Ɏ����܂��̂ŁC�{�y�[�W�̓ǎ҂݂̂Ȃ��܂����͋C�����ł���������Ă���������Ǝv���܂��i�摜�^MWS�j�B

2025�N3��15��

�͂₭�Q�Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂ɂ���Ȏ��ԁB��m���͂����ށB�܂��ł�����͓���Ȃ�ł���ˁB��C�x���g���T���Ă��邩��Ƌ}�Ɍ��N�I�Ȑ��������݂Ă��������Đg�̂������Ă��܂��_���ɂȂ�̂ł��B�N���y�x�ȓ���������炢���M�҂ɂ͂��傤�ǂ悢�̂�������܂��i�摜�^MWS�j�B

2025�N3��14��

���̌]���͔��\�������K�p�ɍœK�ȃs�b�`�Ȃ̂ő�ʂɗ~�����̂ł����Ȃ����o���p�x�͍T���߂ł��B��ʂɃT���v�����O���ė͋ƂŏW�߂�Ή��Ƃ��Ȃ�̂�������܂����ƂɂȂ��Ă��܂��܂��B����Ȃɒ�������ł͂Ȃ��̂ł�����ʂɏo�Ȃ��̂͐����헪������̂�������܂���B��̂Ȃ��̌��ԂłЂ�����ƕ�炵�Ă���M�҂݂����ȃ��c�ł����i�摜�^MWS�j�B

2025�N3��13��

�Ȃ��Ȃ��S�Z���������Ŗ{�y�[�W�̍X�V���肪���ł��B����������������`�����Ԃ��Ȃ��Z�ʂ̒ቺ�����O���܂��B���X�g���[�j���O���Ă���l�ɂ����ō��̋Z�ʂ͏h��̂ł��B���傤�̉摜�͐����O�ɐ������Ԃ�ɖ��Z���������Ƃ��̂��́B���̃��x�����痎�����炨�d�����ł��i�摜�^MWS�j�B

2025�N3��12��

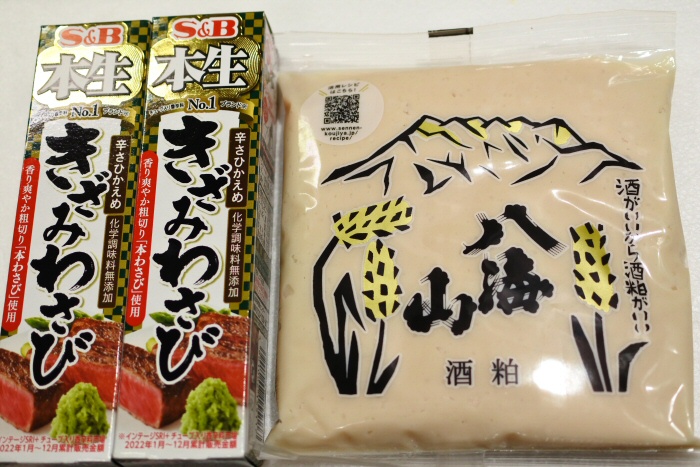

�X�^�E���l�C�X�̔�k�Ɍ��ꂽ���̕��i�i�摜�^MWS�j�B

2025�N3��11��

���ꂩ�炸���ԂԂ��o�߂����̂�����ǂ�����������ȋC�͂��܂���B���܂ł������̂悤�ɂ��̂Ђǂ��k�Ђ��v���o���Ă��܂��炢�C���ɂȂ�܂��B�M�҂̒��ł͖Y���Ƃ���������Ƃ������Ƃ͈ꐶ�Ȃ��悤�ȋC�����܂��B���Ԃ�͑����̐l�������ł��傤�B����ȋC���̐l���ł��邱�Ƃ́C���ꂩ�������ЊQ�ɔ����Č��Ђɓw�߂邱�ƂȂ̂�������܂���i�摜�^MWS�j�B

2025�N3��10��

�Ȃ������]���B25�N���炢�̂ɁC���̌]�����݂ė��K�����̂ł����B���܂��猩��Β�x���̋ɂ݂ł��������͌��������w�ɂ��Ă͂܂����r���ł����B�ώ@�o�������n�B�܂�����Ȃ���ł��傤�B�����l�Ɠ�����10�N20�N�Ƃ���Ă���ƌ����Ă��鐢�E������̂ł��i�摜�^MWS�j�B

2025�N3��9��

����ǂ̓y���C3��15-16����2025�N���{�v�����N�g���w��t�G�V���|�W�E�����J�Â���܂��B��ʂ̕��X���Q���ł��܂��̂ŋ����S�̂�����͉��܂ł��z�������̂��ǂ���������܂���B�V���|�W�E���̃^�C�g���́u�]�������̍őO���v�Ƃ������Ƃō������o�[�ɂ��u�������肾������ł��B���ē��́@�������@�Ō��邱�Ƃ��ł��܂��i�摜�^MWS�j�B

2025�N3��8��

���������܁C�����I�ɂ킩�����C�������̂�����ǂ��C���傤�̉摜�͂��܃����Ɠ���̕������Ɗ����܂��B���̎�̃L�����N�^�[�W�߂͂܂�������ł͂Ȃ��̂�����ǂ��C�Ȃ������̃y���M���Ƃ��܃����͂����ȁ[�Ɗ�����̂ł��B�]�݂��̓����������h�����Ă���̂ł��B���ꂪ�f�U�C���̗͂ł��i�摜�^MWS�j�B

2025�N3��7��

�����������Ă�����������q�B�V���O���|�C���g�ŖڂɃs���g�C�t�H�[�J�X���b�N�C�X�s�[�h���C�g�CWB�̓t���b�V���B���ꂢ�Ɏʂ�܂����B�Ȃ��a�݂܂��i�摜�^MWS�j�B

2025�N3��6��

���̃y�[�W�ɂ͂Ƃ��ǂ����܃������o�ꂵ�Ă����̂ł��c�B���傤�̃f�U�C���͂����������A��������܂���B�����Ă��ăj�R�j�R���Ă����͏��Ȃ��̂ł��i�摜�^MWS�j�B

2025�N3��5��

�ڂ������Ȑ��̉摜�Ɗi�����B���Ԃ�Œ�ł�7�����͂���B�ǂ��ɉ����i�[����Ă��邩�͂��������������Ă��Ă��œK��1����T���o���̂ɂ��̂������J�́B�������܂��悭�������ŗV��ł����˂Ɖߋ���U��Ԃ莩�����g�ɂ��������S���鎞�Ԃł�����܂��B�����Ɂu����Ȃ��Ƃ��ł��Ȃ������̂��v�ƕ���鎞�Ԃł�����܂��B�����̎d���̃��x�����؋��摜�Ƃ��Ďc���Ă���̂Ō�����̂��悤������܂���B�܁C�ł��ߋ���U��Ԃ�_���o���ł���Ȃ猻�݂͏����̓}�V�Ȃ킯�ŁC���V�I�Ƃ��܂��傤�i�摜�^MWS�j�B

2025�N3��4��

���܂ł����Ă��d�����I��炸��N10���㔼���炢���炸���Ɖ����ɒǂ�ꑱ���閈���ȋC�����Ă��܂��B����ł�����Ђ����Ɉ�̑̒��s�ǂȂ��߂����Ă���͖̂����̈����Ƃ���ɔ��������Ԃ̐������낤�Ǝv���܂��B�x�݂Ȃ������Ă���悤�ł��C���͐Q���Ƃ��イ�Ԃ�Ȑ�����������̋x���ɂȂ��Ă���̂ł��B�悭�S���͈ꐶ�x�܂������Ȃ�Ă����܂����C���͓����Ă���͈̂ꔏ�̈�u�ŁC���̈ꔏ�܂ł����Ƌx��ł���̂ł��B����Ǝ����悤�Ȃ��̂ŁC�Q����C������C�����̎��Ԃ��X�g���X�����̋x���^�C���ɂȂ��Ă���̂�������܂���i�摜�^MWS�j�B

2025�N3��3��

�̂�ڂ��C���G2��ځB�������q�̃��I�R�[�����ׁB�~��̏_�炩���̂�ڂ��Ȃ̂�䥂Ŏ��Ԃ�2�����B���ꂪ���������ʗǂ����肪����̂ł��B�����ς��H�ׂĈ�N���̃G�l���M�[��~���Ȃ��Ă͂����܂���B

�Ƃ���ł̂�ڂ����o��鎞���̓z�^���C�J�̐V�����o�Ă���͂��Ȃ̂ł������N�͂܂����Ă��܂���B��������֓��������悤�ł��B�̂�ڂ�����N�������߂ɏo�Ă��Ă���̂Ńz�^���C�J���x���Ɗ����Ă��܂����悤�ł��B�d���Ȃ���N�O�̗Ⓚ�����܂�ł͂���̂ł����i�摜�^MWS�j�B

2025�N3��2��

�ЂƂтƂ��ꂵ�߂�J�N�e�C�V���R�N�Ƃ����C�x���g������̂ł������N�͂��łɏI���܂����B���Д��2�T�Ԃ̒Z�k�ł���͉ߋ��ő��ł��B����ł����͒���2��C�f�[�^�����čŏ������蒼���B�M�҂͂����ꕞ�ƈ����ւ��ɐS���ŋp���ł���^�C�v�ł��̂ŁC�p�\�R����j�邱�Ƃ��C�f�X�N���Ђ�����Ԃ����Ƃ��Ȃ���Ƃ��I���܂����B

���傤�̉摜�͂���Șb��Ƃ͂قڊW�̂Ȃ���菃��̐��I�Ă��p�̂��́B�J�~����͂ӂ����Ȃ��Ƃɔғ���Ȃ��Ƃ����K���������Ă��āC�ߋ�25�N�ԂŔғ������͈̂ꏏ�ɂ��炵�Ă���������2��ƋL�����Ă��܂��B

�ɂ�������炸�{�y�[�W�ɂ́u�s�[�}���̓��l�߂Ȃ��v�Ƃ��j�Z���k�����Ȃǂ��悭�o�ꂵ�܂��B����͑S�������Ŕғ��ɂ��Ă���̂ł��B���m�ɂ́C��������ł��邾���Ȃ̂ō��ݓ��ł��B�������ł��Γ������ނȂǓ�����Ƃł͂���܂���B�~��Ȃ�N�x�̍����悳���Ȑ��I�Ă��p�̂���������ŁC���Ƃ��̂��ŏ`���E�畨�ɂ��Ă��܂��̂��܂����Ȃ��̂ł��B�g�[���g��Ȃ������ł́C���I�Ă�������ĔM�X����삵���Ƃ���ŁC�H�ׂĂ��邤���ɗ�߂Ď��������ł܂�܂Ƃ��ȐH�����ł͂Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂�����ˁi�摜�^MWS�j�B

2025�N3��1��

�N�x���̎d�����������邽�߂ɁC3��23���܂ň�̎i�\��܂ށj���~���܂��B�����ւ��f���������������܂������������������܂��ƍK���ł��B

���傤�̉摜�͂����ԑO�ɔ��������閧�̏����B�@����2��K�x�Ȋ����ō������킹��Ɓu�킳�ђЂ��v�̖����a������̂ł��B�������s�̂̂킳�ђЂ��Ƃ͈قȂ�C�������A�~�m�_���Y������Ă��Ȃ����R�Ȗ��ł��B�����ɍ��_�C�R���̉��Ђ��₵�炷�����Ȃǂ�������ƍŏ㋉�̍悪�ł�������܂��B

�{�y�[�W�͐ɂ������Ȃ����X�̔������L���܂������傤������1�ł��B�^�����āu���ꂽ�`�v�Ǝv���Ă��ӔC�͂Ƃ�܂��C�u�}�W���v�Ǝv���Đ^�����Ă݂�ߒ��͐l���̊y�����𑝂����Ԃ�������܂���B���ʂ��y�������̂ł����C�v���Z�X���y�������̂ł��i�摜�^MWS�j�B

Copyright (C) 2024 MWS MicroWorldServices All rights reserved.

�i���f�����E���p���ւ��܂��j

�{�y�[�W�ւ̖��f�����N�͊��}���Ă��܂��i^_^�j�^

�g�b�v�ɖ߂�