�{���̉摜

�~�N�����[���h�T�[�r�X���������̐��E��`����R�[�i�[�ł��B

���X�̋Ɩ������₿����Ƃ����L���������ɋL���܂�

�~�N�����[���h�T�[�r�X���������̐��E��`����R�[�i�[�ł��B

���X�̋Ɩ������₿����Ƃ����L���������ɋL���܂�

�y2024�N�z �@1�� �@2�� �@3�� �@4�� �@5�� �@6�� �@7�� �@8�� �@9�� �@10�� �@11�� �@12��

�y2023�N�z �@1�� �@2�� �@3�� �@4�� �@5�� �@6�� �@7�� �@8�� �@9�� �@10�� �@11�� �@12��

�y2022�N�z �@1�� �@2�� �@3�� �@4�� �@5�� �@6�� �@7�� �@8�� �@9�� �@10�� �@11�� �@12��

�y2021�N�z �@1�� �@2�� �@3�� �@4�� �@5�� �@6�� �@7�� �@8�� �@9�� �@10�� �@11�� �@12��

�y2020�N�z �@1�� �@2�� �@3�� �@4�� �@5�� �@6�� �@7�� �@8�� �@9�� �@10�� �@11�� �@12��

�y2019�N�z �@1�� �@2�� �@3�� �@4�� �@5�� �@6�� �@7�� �@8�� �@9�� �@10�� �@11�� �@12��

�y2018�N�z �@1�� �@2�� �@3�� �@4�� �@5�� �@6�� �@7�� �@8�� �@9�� �@10�� �@11�� �@12��

�y2017�N�z �@1�� �@2�� �@3�� �@4�� �@5�� �@6�� �@7�� �@8�� �@9�� �@10�� �@11�� �@12��

�y2016�N�z �@1�� �@2�� �@3�� �@4�� �@5�� �@6�� �@7�� �@8�� �@9�� �@10�� �@11�� �@12��

�y2015�N�z �@1�� �@2�� �@3�� �@4�� �@5�� �@6�� �@7�� �@8�� �@9�� �@10�� �@11�� �@12��

�y2014�N�z �@1�� �@2�� �@3�� �@4�� �@5�� �@6�� �@7�� �@8�� �@9�� �@10�� �@11�� �@12��

�y2013�N�z �@1�� �@2�� �@3�� �@4�� �@5�� �@6�� �@7�� �@8�� �@9�� �@10�� �@11�� �@12��

�y2012�N�z �@1�� �@2�� �@3�� �@4�� �@5�� �@6�� �@7�� �@8�� �@9�� �@10�� �@11�� �@12��

�y2011�N�z �@1�� �@2�� �@3�� �@4�� �@5�� �@6�� �@7�� �@8�� �@9�� �@10�� �@11�� �@12��

�y2010�N�z �@1�� �@2�� �@3�� �@4�� �@5�� �@6�� �@7�� �@8�� �@9�� �@10�� �@11�� �@12��

�y2009�N�z �@1�� �@2�� �@3�� �@4�� �@5�� �@6�� �@7�� �@8�� �@9�� �@10�� �@11�� �@12��

�y2008�N�z �@1�� �@2�� �@3�� �@4�� �@5�� �@6�� �@7�� �@8�� �@9�� �@10�� �@11�� �@12��

�y2007�N�z �@9�� �@10�� �@11�� �@12��

�y�����ɂ��ǂ�z�@

2024�N12��31��

30�����ɐH������Ă�����ˑR�ɉE�r�t��������E�e���ɉs���ɂ݂��������u�����v�悤�ȏ��͂��܂�܂����B10�b�ȓ��ɐi�s��H���~�߂�p����T���܂����Ȃ��Ȃ�������܂���B�r��L���ĂԂ牺����悤�Ȏp���ʼn��Ƃ��i�s�͎~�߂�ꂽ�C�����܂��������łɔj�i�s���Ă���̂Œɂ݂͑����܂��B�g�̂��˂����Ă݂Ă��낢�뒲�ׂ�ƒɂ݂�������|�C���g�͂��肻���ł��B���������łɌ̏Ⴊ�N���Ă���̂�䉖�Ñ�����2��C�����ň��݂܂����B�E�e���̘]���͂������ɂ�����̂ł�������͂��ꂪ�����Ȃ��������ł��B�J�~����ɒ��ׂĂ��炤�Ƃ��ƂƂȂ鍘�ł�����Ă���悤�Ɏ��͂̋ؓ����ł܂��Ă��܂����B�Ƃ������Ƃ́C䉖�Ñ����͈���ł����Đ�����������������܂���B

�������琔���Ԃ̓C�X�ɍ���̂��|�������オ��̂��|�����Ӑ[�������Ă��܂������C�[����30���قǏ��������Ă݂Ă��̂��ƂɃJ�~����ɂق����Ă�������炾���ԃ��N�ɂȂ�܂����B�̂ŁC�}�_���̖��X������[�тƂ��āC���̌�̓l�b�g�߂Ȃ���o�ߊώ@���Ă��܂��B�����������邱�Ƃ͂Ȃ��C�ނ���ǂ��Ȃ��Ă��܂��B�Ǐ�݂đΏ��Ɏ��s���Ă�����Q����ł������Ƃ͂قڊm���Ŋ�Ȃ��Ƃ���ł����B�^�������������g�̂������������Ȃ��Ƃ����܂���B���N�͂���Ȃ��Ƃ��Ȃ��悤�ɂł���Ǝv���Ă��܂��i�摜�^MWS�j�B

2024�N12��30��

�������ɓ����߂����̂ł��炭�͂��x�݂��Ă������߂��������Ǝv���܂��c�i�摜�^MWS�j�B

2024�N12��29��

�����Ԃ̌�����̕��X�������܂��āC������J�V���[�Y�͔�����Ƃ��������Ă���܂��B��\�����̐��@�C����C�`�[�쐬�Ȃǖc��ȍ�Ɨʂł������S���O�i�Ŏd����i�߂����ʁC28��18��01���ɔ����\�ȏ�ԂɂȂ�܂����B

���������������Ƃ�����܂��B�S���̗X�ǂ��䂤�䂤������18���ŕ߂Ă��܂��悤�ɂȂ����̂ł��B���ꂩ��X�ǂɏo�����č����o�����Ƃ��ł��܂���B�Ȃ�|�X�g�ɓ����Ƃ����ӌ������邩������܂��C�����ʂ��������ă|�X�g�ɂ͓����܂���B�܂��䂤�䂤�����̕X���Ԃƃ|�X�g�̍ŏI���W���Ԃ��������̂Ƃ���������C�|�X�g�ɓ����Ɨ����̎��W�ɂȂ��Ă��܂��̂ł��B

���Ăǂ����ׂ����B�������ɔ����ς݂ɂ������B�Ȃ�Ύc���ꂽ���@�͈�B���W�Ԃ�҂��\����̂ł��B���T�[�r�X�Ŋ��̃|�X�g�͓y�j���̍ŏI��18:20���ƂȂ��Ă��܂��B���Ԃ�N���ʼnו����������W�Ԃ͒x��Ă���Ă���ł��傤�B�ق�������t������ł���C18:14����|�X�g�̑O�ő҂������܂����B�������Đ^���ÂȊ���̉��ő�ʂ̃��^�[�p�b�N���Ԃ牺�����������I�b�T�����|�X�g���ӂ����낤�낵�Ă��܂��B���������ϐl�Ɍ��������Ƃł��傤�B

���W�Ԃ̃��[�g�����Ԉʒu���S���c�����Ă���̂œ������Ƃ͂Ȃ����낤�Ǝv���Ă��܂������C18:30�ɂȂ��Ă�18:40�ɂȂ��Ă��N���}�͌���܂���B�������҂������邱��40���B�Ƃ��Ƃ����W�Ԃ�����܂����B�אg�̏����ł����B�L���Đ_�l�̂悤�Ɍ����܂������B

�u�x���Ȃ��Ă��݂܂���v�u���������C�N��������x���Ǝv���Ă��܂�����v�u���ڃN���}�Ɏ����Ă����܂��傤���H�v�u�������ĉ�����Ə�����܂��v�u�y�j���̍ŏI�ւ͂������t�ɂȂ��ł���[�v�u�ו������đ�ςł��ˁB�ł��ǂ������[�I�{���ɏ�����܂����I���肪�Ƃ��������܂��I�v�u�͂��m���ɂ����������������܂����v�u���肪�Ƃ��������܂��I�I�v

�������Ė����Ƀ��^�[�p�b�N�͖����Ɏ��W�Ԃɐςݍ��܂�܂����B�}�W�C�����������Ĕ�ђ��˂�悤�ɋA��܂����B�u������[�I�v�Ƃ����C�����I�A�J���������ȗ��Ђ����Ԃ�ɖ��킢�܂����B

�c�Ƃ������ƂŁC���^�[�p�b�N�v���X�́C�ߏ�ł���Ζ�������C�����Ƃ��N���ɂ͂��イ�Ԃ�Ԃɍ������ƂƎv���܂��B�N���N�n�̂��x�݂ɁC�������̎�����ɑ�ւ̉Ԃ��炩���ĉ������܂��i�摜�^MWS�j�B

2024�N12��28��

��������20��25������J�V���[�Y�̔̔����J�n�����̂ł����C20���ォ�璍��������n�߁C3���ԂŔ������炢���Ȃ��Ȃ��Ă��܂������ɂ͑唼������Ă��܂��܂����B�����݂̂Ȃ��܂ɒ��ڂ����������ӂ���Ɠ����ɁC�������荢��Ő\����Ȃ����v���܂��B���肪�Ƃ��������܂��B�����Ă��݂܂���B�i���͂Ȃ�ׂ��������͂��ł���悤�ɍ�Ƃ�i�߂Ă���܂��B���傤�͒����i�̐@�������ň�������܂����B�����͎�����Ƃ������߂Ĕ��������ɂƂ肩����܂��B�������ɘA�������グ�܂��̂Œ����Ȃ��������͂��҂�������

���傤�̉摜��J825��������Ŋώ@�������́B���̏����ł��N�₩�ɔ��F���K���Ȓ��߂ɂȂ钴�����W�{�Ȃ̂ł��i�摜�^MWS�j�B

2024�N12��27��

���҂����������܂����B�������܂��2024�N�x��J�V���[�Y�̔����s���܂��B�ЊQ�⎖�̂��������C�푈�͏I�������C�܂�Ȃ���N�ł����̂ł��߂Č������̎�����Łu�ԁv���炩���Ă��̋P�����ӏ܂��邱�ƂŐS�̕�����ۂ������ƍl���܂����B�ǂ̉Ԃ��Î���Ŋ����Ȋ����x�ł��B���E�ō��̌]�����וW�{J�V���[�Y�ň�N�̔�����₵�Ă���������Ǝv���܂��B�����͂ǂ̍�i���C�u�]���A�[�g���I�v�Ǝv���Ă��炦��悤�Ƀf�U�C�����܂����B�݂Ȃ��܂��ЂƂ��A�[�g��i�Ƃ��Ă̌]���W�{�����������߉������B��i�̃y�[�W�́@�������@�ł��B

�Ȃ�����̔���J�V���[�Y�݂̂ł��B�ق��̕W�{�͎�t�ł��܂���̂ł������������i�摜�^MWS�j�B

2024�N12��26��

�܂��N���̔���������߂Ă͂��܂���28���[���܂łɔ̔��ł��Ȃ���ΔN���������ł��Ȃ��̂ŗ��N�Ɏ����z���܂��B�������i��ł͂���̂ł����C������Ƃ������ނ̕s����̒��̕s���ȂǂŔ̔��^�C�~���O�̓Y���܂��̂ŁC�u�������̎���ɍ炭�ԁv��S�҂��ɂ��Ă����邨�q�l�́C���܂߂ɖ{�y�[�W���`�F�b�N���Ă���������Ǝv���܂��B���i�͐����u���ł��B���傤�̉摜�̂悤�ɒ������Ƀf�U�C������g�܂�Ě�G���̂Ȃ������Ȏ����B������ƈꖇ���\���~�ł��܂��������������Ȃ����̂ł��B��������������Ƀo�[�Q���v���C�X�ł̔̔��ƂȂ�̂œ��肵�Ă������肷�邱�Ƃ͂Ȃ����낤�Ǝv���܂��i�摜�^MWS�j�B

2024�N12��25��

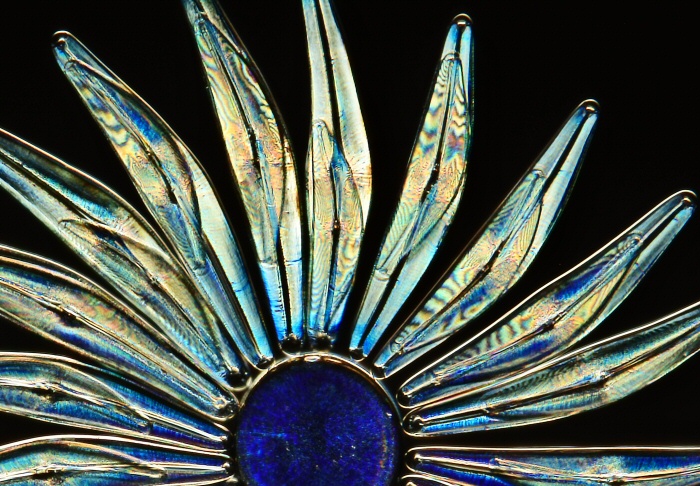

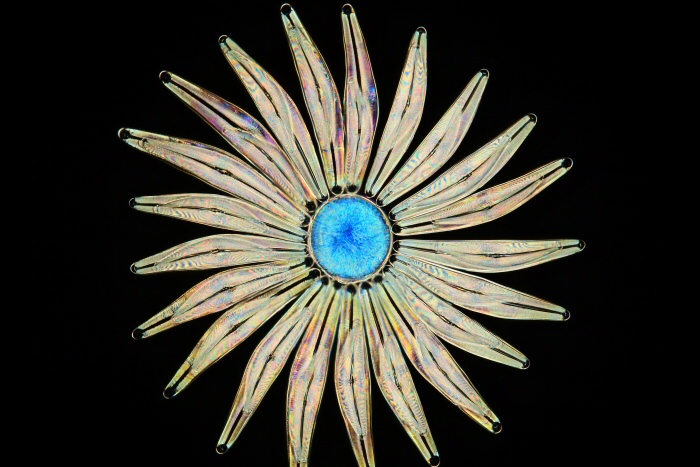

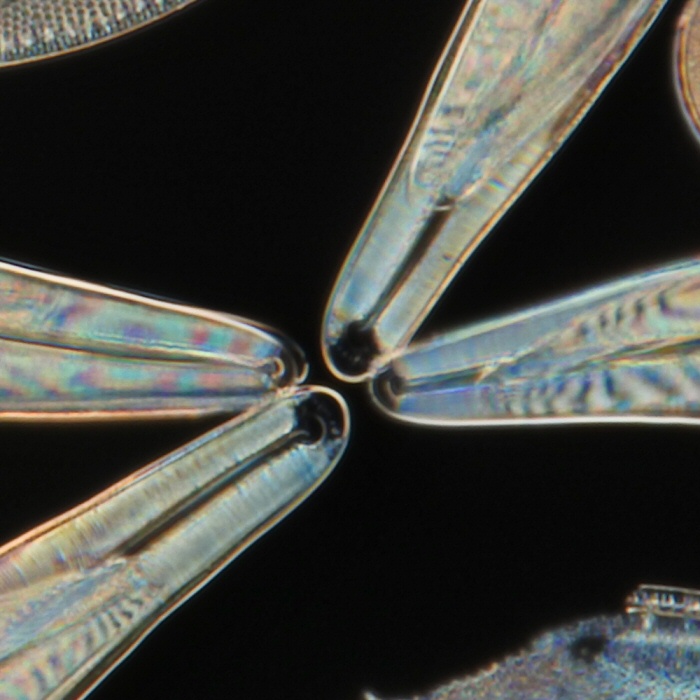

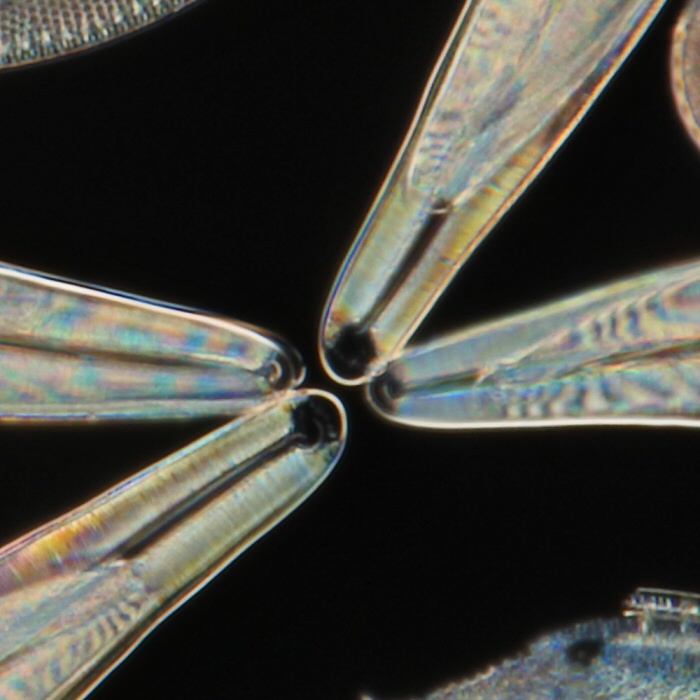

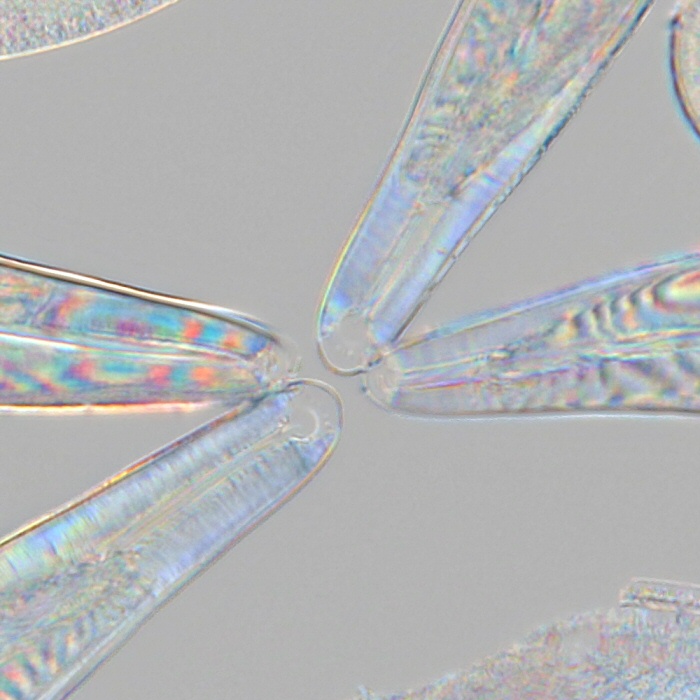

�܂����肬��̐킢�������Ă��܂��B�����ő̒�����������̂Ȃ�ꊪ�̏I���B������n�[�h�Ȏd���ł��܂��͑̒��Ǘ����厖�ł��B�����ł��B��m��������ŐQ��̂ł��i�j�B���傤�̉摜�͐��E�Ɋ�����J�V���[�Y�̊y���ݕ����B���ጟ���Ŗ��키�̂����ł����摜�\����Nj�����ɂ��ǂ��f�ނł��B���傤�̉摜�͓����W�{���O��ނ̈Î���Ɩ��ŎB�e����̊G�ɂ܂Ƃ߂����̂ł��B�Γ��˂̊p�x�ɂ��F���ω�����]���ł͖����̕\���������܂��i�摜�^MWS�j�B

2024�N12��24��

���̈ꖇ�̕W�{�ƈꖇ�̉摜�̒��ɂ͗l�X�ȋZ�p��l���������߂��Ă��܂��c�i�摜�^MWS�j�B

2024�N12��23��

�ق����イ���]���ɍʂ��čK�������ł��i�摜�^MWS�j�B

2024�N12��22��

�ǂ�Ȑ��̒��ł����Ă��ǂ����ɉԂ͍炢�Ă��܂��B�������̎���ɂ��炩���܂��傤�i�摜�^MWS�j�B

2024�N12��21��

�ӂ����u���[���ۗ�������̂͋P�x�̍����z���C�g�ł��邱�Ƃ��킩��܂����B�܂��ɂ��ώ@���Ă��Ă��C���Ɖ���g�ݍ��킹��Ƃǂ�ȕ\����C���p�N�g�������邩�͂Ȃ��Ȃ��z���ł��܂���B�Ƃɂ����������������܂���i�摜�^MWS�j�B

2024�N12��20��

�ł����������v���p���[�g���I�v�`�t�H�g�ɃZ�b�g���ăt�@�[�X�g���C�g�̏u�Ԃ́C�����ō�������̂ɂ�������炸���ł��������܂��B���傤�̕W�{�͉�܁C���C���ȂȂǂ��ώ@�ł���悤�ɍޗ���I���́B�₽����ʂ̑������삪��������ďƖ��̍H�v�ɂ��N�₩�ȐF���o����������肵�܂��B�{���͂��܂ł��`���Ă������̂ł������Ԃ��Ȃ��̂ʼn摜�ŋL�^���Ďd�������݂܂��B����c��܂����邱�Ƃ��ł��܂������q�l�ɂ����������������C�]���A�[�g�͕M�҂ɂƂ��ĔY�܂������݂Ȃ̂ł��i�摜�^MWS�j�B

2024�N12��19��

�_�C�R���͂ǂ���������D�����ƁC�u�Ձ[�܂��v�ɕ����ꂽ�C������̂�����ǂ�����͓������₢���ƁB�_�C�R���̔�̗��p�@�i�����������j�͎U�X�����Ă����C�����܂����C�t���ς̂��܂��͐���������܂����B�ł͐g�͂ǂ����Ƃ����ƁC������y��Ń`�����Ĕ����Ȃ��Ƃ͖{�y�[�W�ɏ������C�����܂��B�ق��ɂ����p�@�͎R�قǁB�l�I�ɂ́C�_�C�R���C�n�N�T�C�C�L���x�V�͂�����Ղ̖�̂悤�Ȃ��̂ł����L����ʂɒ����Ă��܂��B

���傤�̉摜�͗ǂ��_�C�R�������ׂ����Ƃ��̗����ł��B�܂��C�悳���ȃ_�C�R�������ׂ�����C�䏊�̂�������ւ��2�`4���C���̂܂ܓ]�����Ă����܂��B����ƃJ�b�`�J�`�������_�C�R�����t�j�����Ƃ��Ă���^�C�~���O������܂��B������_���܂��B���̃^�C�~���O�����������ł��B

�t�j���_�C�R���͓K���ɗ�ɂ��Ĕ���ނ��܂��B�炪���������̂Ō��ނ��ɂ��܂��B��������5mm���炢�ł��B�ނ�����͒Z����ɂ��ăt���C�p���ɕ��荞�݂܂��B�����Ɂu��菃��v�̃o�����������݂̂����𓊓����܂��B�o�����̏ꍇ�̓��[�h�������א�ɂ��Ă����܂��B

�����Ď�ʼn��M�B�C���Ƀ��[�h���_�C�R���̔�Ɋ܂܂��܂��B�K���ȃ^�C�~���O�œ��{���i��m���E�h���j�Ƃ��傤���������܂��B��菃��̂Ƃ��ɂ́C���Ɠ��̕������ǂ��̂ō��h���͈�؉����܂���B���傤���ʼn������������킯�Ȃ̂ŐZ�����̊W�ŎϏ`���o�Ă��܂��B����Ŏϊ܂߂܂��B���͈�؎g��Ȃ��̂��R�c�ł�����܂��B

�`�C�����ŎϏオ��Όy��������U���Ăł�������ł��B���D�݂ł��ܖ��ŕ��������Ă���낵���ł��B

�����ƌ����ėǂ��̂��Ǝv���قǒP���ȊȒP�Ȃ��̂ł����C����̖��킢�͂܂��ɓ��{�����̊�{�Ƃ����������őf�ނ̖��ƕ������ő�������o����Ă��āC�u�R���ɂ���ȏ㖡�t�����Ă��d�����Ȃ���ˁv�Ƃ����������Ȃ̂ł��B

���������錴���̓_�C�R���̔炪�����Ă���Ɠ��̋�݁C�����݁C�h�݁C�Ö�����菃��̎��ŃR�[�e�B���O����ӑR��̂ɂȂ������������o������ł͂Ȃ����Ƒz�����܂��B

�c�Ƃ������ƂłՁ[�܂܂ւ̂��Ԏ��ł����C�_�C�R���͗t���ς���D���ł��������D���ł��B�������g����D���Ȃ̂ŗD��͂��������ł��B�ł��C�����猾���C�t���ς͒��������C��͏��Ȃ����ł�����C���܂ɗt���ς����ׂ���ƗL�����C�痿������������͍��Ȃ��̂ŋM�d�Ȋ����͂��܂��ˁB�M�҂̓_�C�R����D���Ȃ̂ŁC��������Ƃ��ɂ͑��C����ȃ_�C�R���ł�1�{�S���g���̂���ł��i�摜�^MWS�j�B

2024�N12��18��

�A�[�g�ƌĂ����̂ň�ʂ̕��X���ӏ܂ł���ŏ��̐��앨�̈�͌]���A�[�g��������܂���B�ڂł͌����Ȃ�����ǂ��������Ȃ猩����C�Ƃ����^�C�v�̕W�{��A�[�g�͐̂������Ă��܂�������ʂ̕��X����舵���錰�����̔{������������400�{���x�܂łȂ̂ŃA�[�g��i�Ƃ��Ă����̕ӂ肪�ł��~�߂Ȃ̂ł��傤�B��ɑ��d�����������̕��X�������āC���̕��X�͌]����ł��A�[�g�Ɍ����Ă��܂��̂ł��͂�]���A�[�g�͕s�v�ł����B�B

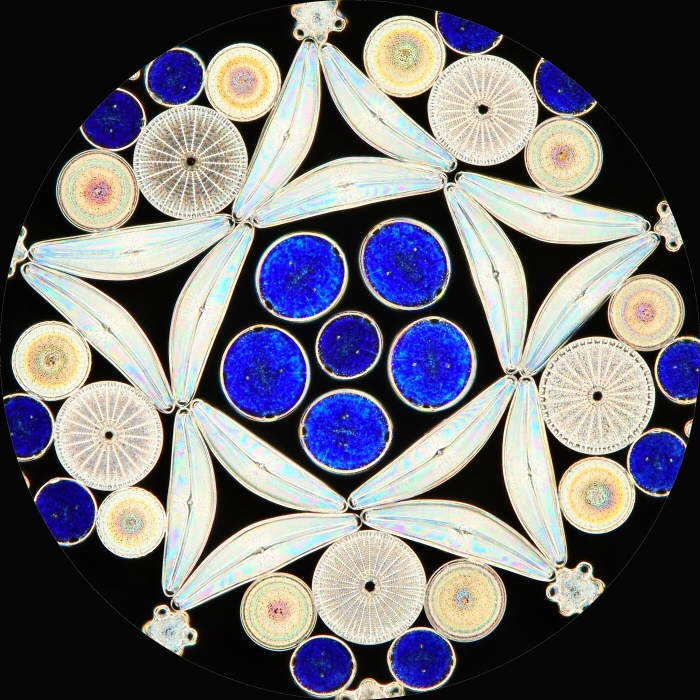

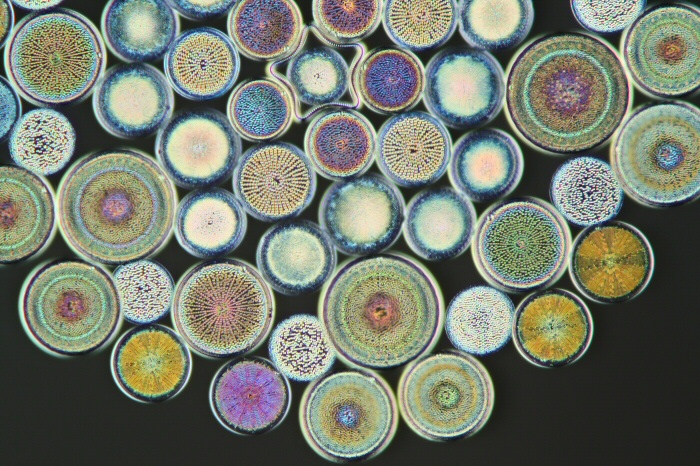

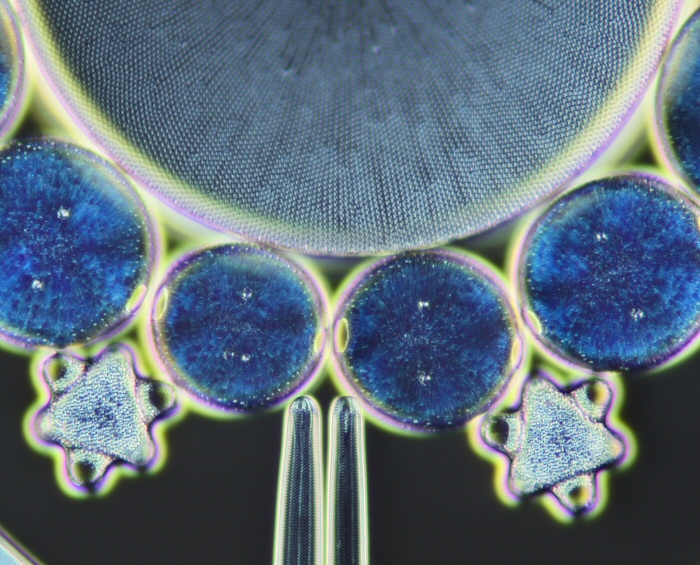

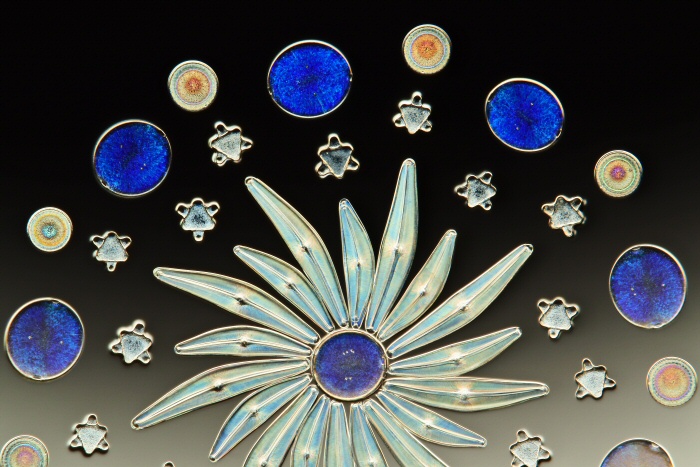

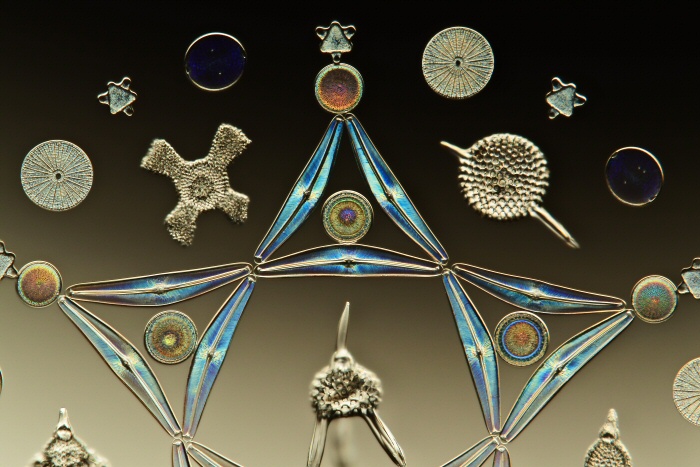

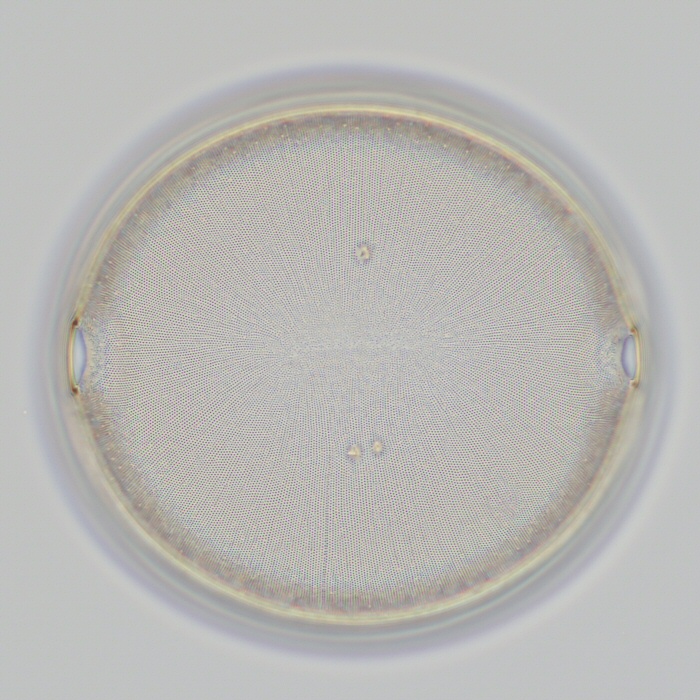

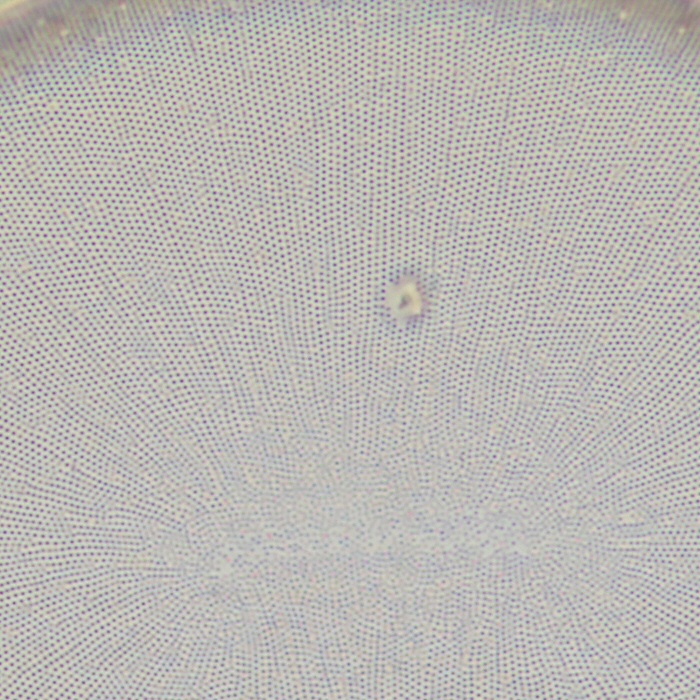

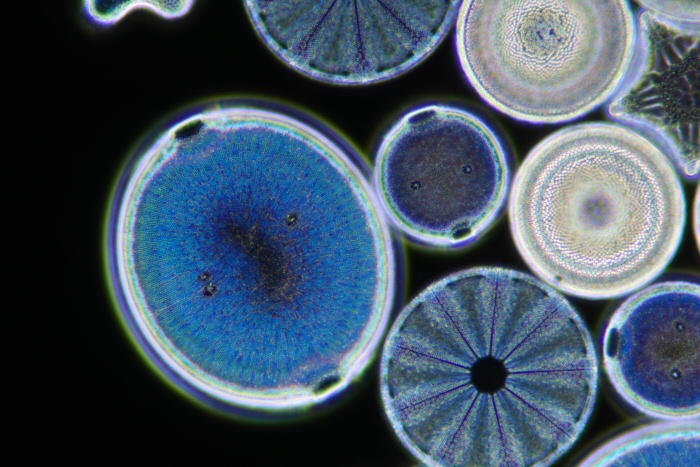

���傤�̉摜�͍��{���p�W�{�B�Z�p�̌����s�����Đ����ɑg�ݏグ�����́B��0.6mm��̉~���Ɏ��܂�܂��B���̂��炢�������ƒʏ펋��200�{�ł��S�i�������C�L����Ȃ�400�{�ł���肠��܂���B�X�̔��\���������Ă���̂ŁC�e��R���g���X�g�@����g���ĕ\����Nj�����y���݂��{�����邩������܂���B

���̂͑�ςł��B200�{�̎���ł����܂��Ă��܂��������������R���݂Ɉ����K�v������̂ł��B�����120�{���x�̎���Ŕ��������ĂȂ�Ƃ����Ă��܂��B�������삪�\�ȃ}�j�s�����[�^���g��������̂ł��������ɂ�����̃|���R�c�w�旼�r�}�j�s�����[�^�Ȃ̂łقƂ�ǎ��Ƃł��B���̃��x���̂��̂����ɂ͑�ςȏ������K�v�ł��B

�ǂ�ȏ������Ƃ����ƁC�h�{�L�x�Ȏ���̂������B��������ؐH�ׂȂ������i14�N�ځj�C�f�u�ɂȂ�Ȃ��K�x�ȗ}���C�Q�邽�߂̓��{���i��m���E�h���̂݁j�C�����ԂɂƂ���Ȃ��������i�A�Q02:00�`�C�N��10:00�`11:00�j�C�ق����낢�날��̂ł����܂��A�X���[�g�݂����Ȃ��̂�������܂���B�A�X���[�g�͎������܂Ȃ��l�������̂ł��B�M�҂�12�N�O���炢�͕W�{������Ԃ͎������܂Ȃ������ł��B

���܂͈������悭�Q���đ̒��������̂ň���ł��܂��B�ł��C���̎������ގ��Ԃɂ��d�����ł�������ƌ����I�Ȃ̂ŁC���܂Ȃ��Ă��Q�����߂����Ƃ���ł����C���܂̂Ƃ���͐Q���Ƃ��đ�ʂ̈�m�����C���������܂݂ƂƂ��ɂ������������ł��i�摜�^MWS�j�B

2024�N12��17��

15���̐��Îs���I���Ō��E���đI�B�Η����̗��ԍF�u�ɖ�5�{�̃X�R�A�B���̌��ʂ��݂āC���̎s�ł́C�����̌o�������ƂɎ����ōl���ē��[����Ƃ����u����ȁv�����`����������Ă���悤�ł��B�Ђ����Ԃ�ɖڏo�x�����ƂƎv���܂����B���������ԍF�u�̂悤�Ȃ킯�̕�����Ȃ��l����4000�[������Ƃ͜ɑR�Ƃ���C���ł��B�l����1/5���o�J��������Љ�͐���ɉ��Ȃ��Ȃ鋰�������܂��B�����Ă��邱�Ƃ��R���R���ƕς��C��ѐ��̂Ȃ����Ԃ̂悤�Ȑl�ԂɎs���̃g�b�v��C���悤�Ǝv���͉̂����l���Ă��Ȃ��؋��ł��B

���E�͎��т�����Ђ��傤�ɍL������ł��̂��Ƃ��l�������L�ȕ��Ƒ����Ă��ĕM�҂͈ȑO����m���Ă��܂��B���̐l�́C�u�s�v�Ƃ����̂́u���v�̈ꕔ�ł���Ƃ������Ƃ���Ɉӎ����Ă��āC�����Đ���ɂ͎d�g�ݍ�肪�厖�Ƃ������Ƃ����H���Ă���ꂽ���ł��B�@�������@�̃C���^�r���[���Ă݂�C���Ȃ��Ƃ��CN�}�̌��Ƃ͂܂�������r�ɂȂ�Ȃ��������x���̐l���ł��邱�Ƃ��킩��܂��B���������ɂȂ�Ƃ���Ȋ����͂ł��Ȃ��̂ŁC�u�s�v���x���Œ��ړI�Ɏs��������Ă���̂ł��B���̐���܂��D�G�ł������C���Îs���͂�����鑶�݂�������܂���B

���Ԃ̓����͖{���ɕs�����ňꍏ�������u�^���ɍs���ׂ��ƌl�I�ɂ͎v���܂�������͎i�@�̔��f�ł��B�ނ��Ȃ�����Ȉꌩ���Ď��̐ꂽ���̂悤�ȗ���s�\�ȐU�镑��������̂��Ƃ����ƁC����͂����C�u�������N�����ėL���ɂȂ�v���Ƃ�_���Ă���̂��낤�ƁB���s�ł��낤���Ȃ�ł��낤���ڗ����Ƃ����ă��f�B�A�ɍ̂�グ�Ă��炤�B�����ᔻ���ꂽ�琳�ʂ���ӂ��Ă����l�����o����B����̌J��Ԃ��B�^���������Ȃlj��̊W���Ȃ��u�L���ɂȂ�v�̂ł���C���Ă̗L�������Ƃ̂悤�Ɂu����f���悤�ɉR�����v�̂ł��B�����Ă���͑S�Ď��o������ł���Ă���̂ł��B

�L���ɂȂ�ΎQ�@�I�̔��Ƃ��u�H���Ȃ��v���߂ɂ͗L���ł��傤�B���̂��߂ɗL���ɂȂ肽���̂ł͂Ȃ��ł����B���O�Ɂu�u�v�Ƃ������t�������Ă���̂ɁC�Ȃ�̎u���Ȃ��S���̎s���I�⌧�m���I�ɗ���₵�đI�����x���O�`���O�`���ɂ��Ă��܂����̐l�͌�������~�����������f���Ǝv���܂�����ǂ��i�摜�^MWS�j�B

2024�N12��16��

���Ƃ���J�V���[�Y�̃Z�[������肽���̂ł����܂��摜���B��Ă��Ȃ��̂ł��肬��̐킢�ƂȂ��Ă��܂��B�Ђ���Ƃ���ƔN�����ɂȂ邩������܂��ł��邾���̂��Ƃ͂���Ă݂܂��B�������N�C�Љ���l�I�ɂ��ʔ����Ȃ����Ƃ������C���邢�b�肪���Ȃ��悤�ȋC������̂ł��B�����ō��N��J�V���[�Y�́C���߂Č������̎�������炢�ł́u�Ԃ��炩���悤�v�Ǝv�������܂����B�������̎���������ɍ炭��ւ̉ԁB���ЂƂ����������������܂��傤�ƒ��N�I�b�T���͐��E�ō���̋Z�p�͂𓊓����č�Ƃɖ������Ă���̂ł��i�摜�^MWS�j�B

2024�N12��15��

MWS�h�g�T���Z���^�[�ł͎s�̂́u�ϋ��p�v�̃T�����Ƃ����J�W�L���C�P��I�ƂȂ�Ύh�g�ɂȂ�܂����C�t���C�p�̃A�W�J���Ȃlj������炦�����Ă����Ďh�g�p�ɍœK�ł����B�A������͎Y�n�ł̘b�ł����B�ϕt���p�Ƃ��Ĕ����Ă���Ⓚ�}�O���̃A����20���N�O���猌�����ȊO�͎h�g�ŐH�ׂĂ��܂��B�Ȃ��H�@�}�O���́u�����������v�������Ƃ��E�}�����ʂł�����̂ł��B

�����������u�f�ޑ��v�̑��ʂ͏�ɒNj����Ă��܂����C�������H�ו����T�����Ă��܂��B���傤�Љ��̂́u�l�M���傤���v�ł��B

�h�g�Ƃ����Ƒ����̐l���킳�сC������`���[�u�킳�тƂ��p�b�N�킳�т��g���Ă��܂��B�Ƃ��낪�h�g�Ƃ̑�����Nj�����Ƃ���͍œK���Ƃ͂����Ȃ���ʂ������̂ł��B�`���[�u�킳�т�p�b�N�킳�т͊Ö����⒲�����������Ă���C�K�v�ȏ�ɂ��܂�����̂ł��B���傤��ɂ����̂킳�т������邾���Ŗ�����������Ă��܂��̂ł��B����͈���ł��B���̂Ȃ��[���`���ɂ��Ă������ɂȂ�悤�ȃ^���́C�^�������������̂ł����āC�f�ނ𖡂키�ɂ͂��Ȃ�̎ז��Ȃ̂ł��B���̓_�C�V�R�킳�т͂Ђ��傤�ɂ悭�ł������̂Ɗ����܂��B�ߏ�ȊÂ����Ȃ��C�h�݂͈�u�ŁC�����Ə����C�f�ނ̖���W�Q���Ȃ��B����������l�͂����������̂��Ǝv���܂��B

���āC�h�g�ɍ����̂͂킳�т����ł͂���܂���B�L���ȂƂ���ł̓J���V���㓙�Ȃ��̂ł��B��ɐ��ɍ����܂��B���傤���ɏ㓙�ȃJ���V��n���ăh���h���ɂ������̂́C�A�W�C�T�o�C�J�c�I�C�u���C�J���p�`�C�q���}�T�C�C���V�C�T���}�ɂ͐\��������܂���B

����̏W�܂�Łu������ƒ������h�g�����������܂����v�Ƌ���}�O���̉�̂��ł��锎�m�i�_�w�j�}�}�������̂ł����C�������Đ��n�ł��܂ݖL�x�Ȃ��̂Ɍ������̂Łu�\�[�_�K�c�I�v���Ȃƌ�������u�Ⴂ�܂��I�v�Ɛ킢�܂�܂����B����1��̉@������킯�Ȃ̂ŁC���łɔ���Ђ��Ďh�g�ɂȂ��Ă��邨��������b�v�̊O�����璭�߂āC���[���10�b���炢���ȁB�u�I�A�J�����I�v�u������ł��I�v�BMWS�h�g�T���Z���^�[�̖ʖڂ���̔�ꖇ�łȂ���܂����B�B�B

�ŁC���̏�͏�����4�l���Ă܂�����̂��Ƃ����邾�낤���ƁC�I�A�J�����ƃ}�A�W�̓J���V�Ŗ�����Ă��������܂����i�^�`�E�I�͂��D�݂Łj�B�̌����Ȃ��������X�����������悤�Ȃ̂ł����C�F�C�J���V�͗ǂ������Ƃ������ӌ��ł����B�M�҂ɋC�������Ĉӌ����Ȃ���悤�Ȑl�͊F���̏ꂾ�����̂ŁC�h�g�ɃJ���V���ق�Ƃ��ɗ��������̂�������܂���B

���đO�u���������Ȃ�܂����B�}�A�W�̓J���V���傤���ŏ[��OK�Ȃ̂ł����CMWS�h�g�T���Z���^�[�I�ɂ́u�l�M���傤���v�������N�A�b�v�Ȃ̂ł��B�l�M�͉\�Ȍ���ׂ����݂����ɂ��ď��ʂ̂��傤��Řa���Ă����܂��B���炭���u����ƐZ�����̊W�Ńl�M���琅�����o�Ă��ăl�M�ɂ͉������t�^����܂��B

���̏�ԂɂȂ�����A�W�̐�g�������������܂��B�������A�W�̗��ĉ��̋�Ƃ��傤���̗ʂ̓o�����X�����܂��B

���́u�l�M���傤���A�W�h�g�v�͊ȒP�ł���Ȃ���C�o����̖̂��킢�ŁC�킳�т����C�V���E�K�����C�j���j�N�����C�J���V�����������������܂��B�x�X�g�Ȗ��Œ����ł����Ƃ��ɂ͔����тɂ̂��ĐH�ׂ�K���ȐH���ɂȂ邩������܂���B

����̕ό`�o�[�W�����́C�j���j�N���傤���Ƃ��V���E�K���傤���Ƃ��C���낢�날��܂��B�ǂ̃p�^�[���ł��C��ɖɖ������Ă����̂��R�c�ł��B�h�g�ɑ��ʂ̉�����Z��������̂ł͂Ȃ��C�ɉ������̂��Ďh�g�ƂƂ��Ɍ�����������Ƃ��������̍l�����ł��i�摜�^MWS�j�B

2024�N12��14��

���܂�ɂ��Z�����Ɖ摜���p�ӂł����ɖ{�y�[�W�̋L�����������ȊO�̂��ƂɂȂ肪���ł��B13���͕W�{������I���C�ςݏオ������ʂ̐H�ނ���C�ɕЕt����[���ł����B�n�N�T�C1/3�Ɗ�菃��ؑ�p�b�N�Q�ƃG�m�L�_�P�͂ǂ��ɂł��Ȃ�܂����C��������ւ�ň�Ă��_�C�R���̗t�C���Ԃ�1�L���ȏ�̖��ҁB�����낻�̂܂܂̓��ׂȂ̂ŁC�͂�t�͂��Ă��邵�D���炯�����ŁC�H�����Ԃ܂ł̉���������ςȂ̂ł��B���_��Ȃ̂͗L���ł����B

�������ʓ|�ȐH�ނł͂���܂����_�C�R���̗t�́C�R���̂��܂���m���Ă���l�ɂ͍ō��̐H�ނł��B�܂��͉��ɐ��𗭂߂ĐU������܂��B�e��ȃS�~�ƍ��𗎂Ƃ��܂��B���ɗ����ŗt���ς����u���V���܂��B�y�����Ă��邩��ł��B����ɗ�����T���ĒO�O�ɓE�ݎ���Ď̂Ă܂��B�Ō�ɂ�����x�����Ɛ���Đ����܂��B

���������炴�������ƍא�ɂ��Ăł����t���C�p���ɓ���܂��B�Ȃɂ���ʂ������̂ň��k���Ȃ���l�ߍ��݂܂��B28cm�̃t���C�p���ɓ��肫��Ȃ��̂ł��イ���イ�ɋl�ߍ��݂܂����B�����ɂ��ܖ����|���C�t�^�����ď����ςɂ��܂��B����Ȃ肵�Ă���������������{���𒍂��C���傤���������ăt�^�����Ďύ��ݏ`�C�����܂��B

�`�C�����Ŗ������܂�����ǎ��Ȗ��g���i�ނ݂𐄏��j�̍א�������Ă悭�����ď�����������ł�������B���g�͍ŏ��ɉ�����ƎϏ`���z���Ă��܂����̕��������h���Ȃ�̂ōŌ�ɉ����܂��B���D�݂Ŏ������h�q��U���Ăł�������ł��B

���̗����͕M�҂̃I���W�i���ł����C���Ԃ�C�����n��Ȃǂł悭����Ă����u�؏Ă��v�̕ό`�o�[�W�����Ȃ̂����Ƃ��v���Ă��܂��B�������ǖ_����g�����u�߂������̗����ł��B������_�C�R���̗t�ō��ƓK�x�ȋ�݂Ƃ����݂��ƂĂ��S�n�悭���������C�ӂ��̂Ƃ��Ȃǂ̎R�ؗ�����H�ׂĂ��邩�̂悤�Ȑ̉����������킢�Ȃ̂ł��B

���̂܂܂ł����������ł����C�������ƍ��킹�Ă������B���ЂƂ�����ė~�����̂́CTKG�ɑ�ʂɂ̂��ĐH�ׂ邱�ƁBTKG�͂����Ȃ���������܂����C���̏ꍇ�͗\�ߗn�����ɂ��傤���������Ē������āC���������M���Ƃ������сi���āj�ɒ�������������Ƃ��������ՓI�Ȃ��́B�����ɂ��̃_�C�R���̗t���ʂɂ̂��Ă��邮�邵�Ă������ނ̂ł��B

����̂��������͊i�ʂȂ��̂ŁC�l�I�ɂ́C�����ō�����C�N�����ƃ_�C�R���̗tTKG�Ƃǂ����I�ԁH�ƂȂ�Ȃ�C�܂����̓��̋C��������ɂ��Ă��C�_�C�R���̗tTKG�����|�������ȋC�����܂��B�s�[�}���̋�݂����܂݂Ɗ����C�T�b�|�������x���������Ă�Ɗ�����a�m�i���ɂ́C�_�C�R���̗tTKG�͂Ђ���Ƃ����炨���ɂ�����������܂���i�摜�^MWS�j�B

2024�N12��13��

���̂Ƃ���C�Ắu�d�����Ȃ��v���[�h�����Ԃ����̂悤�ɏ��a�̃��[���c�Ј��I�ɘJ�����Ă��܂��B�ƌ����Ă����Ǝ�v�Ȃ̂ŘJ�����e�͐H�ނ̑�ʒ�����������ϋv���[�X�I�ȏE���o����������Ɨl�X�ł����B����ł����Ԕ������܂��Ă��ċɓx�̏W����v���錰������̘A���ɂ��g�̓I�ȃX�g���X��������悤�ɂȂ��Ă����̂�12���͗[���O�ɕW�{������グ�ĊW�҂ƌ������̗[�ׂɂ��܂����B

�d���悩��A��r���ɗ�������Ē����������̂��Ƃł���J�V���[�Y�����Ȃ��Ƃ�14�N�O����m���Ă���h�N�^�[�Ȃ̂ŁCJ�V���[�Y�Ɋւ��Đ����Ȋ��z�����Ƃ��ł��ăA�h�o�C�U�[�I�ȗ����ʒu�Ȃ̂����Ǝv����������Ă��܂��B�M�҂͑n�������n���Ȃ̂Ńf�U�C�������ł��B�����Č]���A�[�g�͂ǂꂾ���f�U�C���\�͂��G��ł��ޗ����Ȃ���Ύ�������o�܂���B

����Ȋ����ł�����ǂ����앨�ւ̊��z�����炦�����̓q���g�ɂȂ�܂��B�����ł͖ʔ����Ȃ��Ǝv���Ă�����̂ł��C���q�l�ɂ͖ʔ������̂�����킯�ŁC���̃M���b�v��S���m�邱�Ƃ͂ł��܂��C������x�̏��͗~�����Ƃ��v���܂��B����ł�����ł͂���܂����C�M�҂̊W�҂̊ԂŖ����\�̍�i�ɂ��Ċӏ܉���J�����Ƃ�����܂��B�Q���҂͒��������̂������ă��b�L�[�Ǝv����������܂��C����͕M�҂̕��̎��ԂȂ̂ł��B

�ꎞ�Ԕ����炢�H�@�̂�����Ƃ����𗬂������̂ł����]���̕s�v�ȓŕ������ꂢ�ɐ����ꂽ�悤�Ȋy�������Ԃł����B�Ȃ�ƂȂ����앨�ւ̃q���g���������悤�ȋC�����܂����B

���傤�̉摜�͂���Șb��Ƃ͊W�Ȃ������Ɍ�����}�A�W�̎h�g�B���̃{�����[���ł��̉��i�B����͂قڃ^�_�Ƃ�������̂ł��B�Z�u���C���u���̏グ��ٓ����b��ɂȂ��ċv�����ł����C�ɂɈʒu����ǐS�I�ȏ��i�ł��B�Z�u���C���u����5,6�N�قǑO����܂Ƃ��ȏ��i���p�ՂɂȂ���e���������d�ʂ�����̒P�����㏸�����W���ʓ|�ɂȂ�s�����R���Ȃ��Ȃ����̂ł���4,5�N�قƂ�Ǎs���Ă��܂���B

�b�肪����܂������C���̂��h�g�C�ǂ̂��炢�肪�������Ă��邩������ł��傤���B�_�C�R���̂܂͋@�B�Ő��Ă��܂��B����𐅂ɂ��炵�Đ�����Ă̂��Ă��܂��B�܂̊C���͐��ɖ߂��^�C�v�̂��̂��g���Ă��܂��B�V�\�͖{����~���Ă��܂��B�}�A�W�͎O���ɉ��낵�Ă��珬������������Ă��痧�ĉ������āC���̂��Ɛ��C����Ă������Ă��܂��B

MWS�h�g�T���Z���^�[�̃Z���^�[���́C���̂��炢�̂��Ƃ̓p�b�N�̊O�����猩�������Ŕ��f�ł��܂��B���̔��f�\�͂͌��\�厖�ł��B�O���Ŕ��f�ł���Δ����ׂ����̂������łȂ����̂��������ł킩�邩��ł��B

���Ȃ݂ɃE�`�̃J�~����͓�\���N�O�͂��܂�ɂ��Ђǂ������Ă���̂ŕ����C�w�g�r�x�����߂Ƃ��������ɘA��čs���C�{�B���ƓV�R���̌��������C�Â������ƐV�N�Ȃ��̂̔��ʖ@�C���H�H�i�̓Y�����Ɩ��̌X���ȂǁC�l�X�Ȏ��K���s���܂����B

���̃J�~����͂��܂ł�MWS�h�g�T���Z���^�[�̎s�꒲����Ȍ������Ȃ̂ł����C�M�҂���������Ȃ��Ă��C���̔����ōŏ�Ɣ��f�������̂��Ԃ牺���ċA���Ă��܂��B��Ȍ������ł�����C�X�[�p�[�悵��ɓy�j���ɕ���ł���ۂ̃N�G�ƃI�i�K�́C�����ɃT�N�ɂȂ�͂��Ɨ\�z�𗧂āC����������ɃQ�b�g���Ă���Ƃ��������ʂ̓����܂ł�����ɓ��ꂽ���f���ł���̂ł��B���������g���[�j���O����C�����̎h�g�����ĉ����Ă���̂��Ȃ��̂����킩��悤�ɂȂ邩������܂���B

�M�҂̌l�I�Ȍ����Ƃ��ẮC�}�A�W�͑N�x���悯��Η��ĉ��s�v�ł��B���������Ȃ��ł��B�������ĉ�����ɂ��Ă��C�����キ�Ă��イ�ԂƁi�摜�^MWS�j�B

2024�N12��12��

���A���H�@���ȁH�@�̌��ۂƓ����Ȃ̂��͂킩��܂����U���ł��֑шÎ���̓���NA��ς��Ă����Ɠ��F�������l�q�������܂��B���̌��ۂ������镔���ɂ͊i�q�\���Ƃ��Ă̔��\���͂Ȃ��C�������V���J�������̋��ܗ����ɂ��N�֍\���͂���i�������ɏ��j�Ƃ����������ł��B���̕�������l���ă��A���͔͂ے�ł������ł��B�ł͉��Ȃ̂��B���f�B�A�Ƃ̋��ܗ����Ő��������t�@�C�o�[�����ł̌J��Ԃ����˂ɂ�銱���C���邢�͕��U�F���o�Ă��Ă���̂��c�Ƃ������V���ȉۑ肪�������C�����Ă��܂��B�ł����U�F�Ȃ��قǔ��ׂȑ@�ۂł��Ȃ���Δ�Ώ̂ȐF�Â��ɂȂ�Ǝv���̂�����ǂ��C�ł������U���ł��Ώ̓I�ȐF�Â��ɂȂ��Ă���̂ŁC���˖ʂ̑��݂ɂ�銱���Ȃ��Ƃڂ���z�����Ă��܂��i�摜�^MWS�j�B

2024�N12��11��

���傤�̉摜�̍ŏ��̓́C�N�`�r���P�C�\�E�̈ꖇ�Ɠd�˂̈Î���摜�B�ꖇ�ڂƓڂł֑͗шÎ���̓���NA��ς��Ă���܂��B�摜���݂�킩��܂����C�ꖇ�ڂƓڂł́C���ȓI�ȁH���A���I�ȁH �ȁX���ړ����Ă��܂��B���̂��Ƃ��������߂Ɉꖇ�ڂƓڂ̉摜�����Z��������ƁC��͂�P�C�\�E���d�Ȃ��Ă��镔���Ŋ��Ȃ̂悤�ȍ\�����c��܂��B�ȁX������NA�ɂ���ĕs���Ȃ�Ό��Z�ɂ���ď�����͂��ł��B�ɂ�������炸�c���Ă���͓̂��ˊp�ɂ���ē������炩�̌��w���ۂ������Ă���͂��ŁC����͊��̉\�����������ȂƎv����������Ă��܂��B�������A���̉\�����ے肳�ꂽ�킯�ł͂Ȃ��C����������̊i�q�̃��A���Ȃ������Ƃ͂Ȃ������ł����C����̕��͖̂������Ă��镔�����قƂ�ǂȂ��̂ł��B�ł͂��鋗�����J�������A��������NA�̕ω��ɑ��Ăǂ�ȐU�镑��������̂��Ƃ����ƁC���[��C�܂������킩��܂���c�B�܁[�ł��C������Ȃ��Ă����Ă��Ėʔ�����Γ��T�[�r�X�̊����Ƃ��Ă�OK�ł��i�摜�^MWS�j�B

2024�N12��10��

�_�X�p�[���ƃL�����C�vS-200�����ւ̃h�A�m�u�ɂԂ牺�����Ă����̂���1�N�O���������B�|�X�g�ɃK���X�J�b�^�[�������Ă�����C���������Ă��Ȃ��������݂��͂�����C�V�R�u���Ƃ���z�B���ꂽ��CLED���|�X�g�ɓ����Ă�����C����ł����Ȃ��̂ɂ��낢��Ȑ�发�Ȃǂ��͂�����Ƃӂ����Ȑ����𑱂��Ă��܂��B�L�����Ƃł��B

�_�X�p�[���͂������ނ�������m���Ă��܂������{�i�I�Ɏg���������������Ƃ�����܂���ł����B�������Ȃ����茳�ɓ]���荞��ł��āC�����͕\�ʉ��w�E��������������Ȃ̂ł���͌������Ȃ���Ƃ������ƂɂȂ�܂����B

�@�ۂ̎��͂Ђ��傤�ɍ������Ƃ͂����ɂ킩��܂����B�K���Ƀ����N������Ȃ�C���b�g�}��105�Ɏ������_�ŁC����قǂ̑卷�͂Ȃ��悤�Ɋ����܂����B��������傫������������Č��w���[�J�[�̃V���{�����C���ɃL�����C�vS-200�Ƃ��������ł��B

�������������̂����i�`��ł��B���莆�̂悤��1��1�����o���^�C�v�̌`��͍���̂ł��B���ח��q�͏�ɗ������Ă���̂ŁC�҂�҂��1���������C���Ɛڂ��Ă���Ƃ����ǂ���ɗ��q�������N���܂��B�̂ŁC�L�����C�v�ɂ���_�X�p�[�ɂ���C�����Ԉȏ�o�߂����ŏ���1���̃y�[�p�[�͐����Ȑ��@�ɂ͎g���܂���B������O�̘b�ł����B

�����Ă���1��1�����o���Ƃ������삪���܂��܂ȃg���u���������N�����C�R���^�~�̔����������܂��B����ɁC�_�X�p�[�̃T�C�Y�����ł��B�i�V���[�Y�̐����Ȑ��@�ɂ͕�2,3cm�C����10�`20cm�ɃJ�b�g���Ďg���K�v������̂ł����C�_�X�p�[�ł͂��ꂪ�ʓ|�Ȃ̂ł��B

����������Ƃ������@���������C���傤�̉摜�̂悤�ɃX�g�b�N���Ďg���̂������܂���悭�R���^�~�����Ȃ��C���C�s���O�̐��т��悢�Ƃ������Ƃ��������܂����B���������ǂ����ނ��Ƃ��ł���C���b�g�}��105�y�[�p�[�Ɗ��S�ɓ����̐��@���ł���悤�ȋC�����Ă��܂��B���ǁC�ۊǗe��̓��b�g�}��105�Ɉˑ����Ă���Ƃ��낪�ʔ����ł��B

����ɂ��Ă��V�����f�ނŐ@�����ɂ߂�̂Ɉ�N�ԁB���炭�炷��悤�ȑs��Ȏ��g�݂ł����CJ�V���[�Y�̍������x����Z�p�́u�@���v�ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��̂ŁC��N�ł�����O�i�������Ƃ̓��V�Ƃ��܂��傤�B�_�X�p�[�������Ă��ꂽ�搶�ɂ͐S�����\���グ�܂��i�摜�^MWS�j�B

2024�N12��9��

8���͂Ђ����Ԃ�ɓs���^���Ō������̌ߌ�ł����B�Q�������o�[����l���ċɂ߂č����x���̏��������m�肵�Ă����̂ŕM�҂�Jamin-Lebedeff���������̓��̓W�����s�����Ƃɂ��܂����B�^�Ԃ����ł���ρC��������ρC��������ρC������������ςȑ㕨�ł����Q���҂̃��x����������ǂ��ɂł��Ȃ�܂��B���x���������Ƃ����̂��ǂ��������Ƃ��Ƃ����ƁC���͂╨�̊ώ@�͈ꏄ���Ă��d�����ɂ��āC���ɂ͐S�o���������őΕ�BFP���ώ@���Ȃ��犱�Ȃ̒ǂ����݂Ƃ���ɔ����������̕ω���������[�ׂƂ��������ŁC����ɂ͎Q���҂����̊��Ȃ̈Ӗ��Ƒ���@������͓I�ɐ������Ă����Ƃ����C����Ȋ����ł��B

���̓W���ł́C40x��Jamin-Lebedeff����10x��Jamin-Lebedeff���������̍ڂ��ւ����s���܂����B�O�삩��݂�ΒP�ɑΕ��������ăR���f���T�������āC�u�����ǂ����v�ƑE�߂��悤�Ɍ�������������܂���B

�����������ōs���Ă��邱�Ƃ́C���w�n�̊����ɔ����������ԕω��C���Y���C�Ό��C�A�W�}�X�C�R���f���T�S�o���C����i��S�o���c�ȂǁC�܂������m�炸�Ƀ|���Ɠn���ꂽ�犱�����o��̂͂��ɂȂ�̂��c�Ƃ����������̊����Ȃ̂ł��B

���Ƃ��t��Jamin-Lebedeff����������C���ꂽ���_�ł͂܂����n�Ń��A���^�C���Ŕ{���ύX�͂ł��܂��ł����B����̓p�[�c�̎��o�s�ǂȂǂ̂����ȕs��̉�͂��ł��Ă��Ȃ��������Ƃɂ�����܂��B

���w�Z�p�҂ɂ͓�����O�̂��Ƃ����m��܂��C���w���i�̍ō����\���o�����Ƃ���ƁC�����ɂ́u�Ë��v�Ƃ������t������݂̂ł��B�p�[�t�F�N�g�ȑ��ɒǂ����݂����Ă��@�B�I���邢�͌��w�I�Ȑ����ł��ꂪ�B���ł��Ȃ����Ƃ��قƂ�ǂł��B�B��������ƁC���ԓ��ō��i�_�̑����o���K�v������̂ł��B�����Œ������Ȃ��Ƃ����܂���B

���D�̎m�̏W���ł����C����Ă��邱�Ƃ͔̔��c�Ƃ̃G���W�j�A���̂��̂ł��˂��B���s������Ȃ�Ȃ̂���͂̐��E�B��͂́B����ȃX�������O�Ȏ��Ԃł������C��ɏq�ׂ��悤�ɎQ���҂̃��x���������̂ł܂����Ƃ��Ȃ����͗l�B�����ł��Ă������Ȑl�������H�@����_�������Ȑl�������H�@����Ȋ����ł����C����̓g�b�v���x���̒����n�C���x���ł��傤�ˁB

���ׂĂ̂ЂƂ��u�킩���Ă���v�W�c�Ȃ�Η\�蒲�a�ɂȂ�₷���̂Ŗʔ��݂����邩���ł����C�u�w�L�т���킩�邩���v�̏W�c�̒��ɁC�u���ƈꉟ���v���ł�����Ƃ��������Ă����肷��Ɛ���オ��܂�������������悤�ȋC�����܂��B���̈Ӗ��ł́C���܂��܂ȕ���̍D���Ƃ��W�܂錰�����̌ߌ�́C�Q�����Ă���l�����͂����y�����Ē��ؗ����ł������c��Ă���Ƃ����F���Ȃ̂�������܂��C���̓��e�Ƃ��ẮC���������Ɍ����V���R���o���[�̈��݉��̘b���x���̂��̂���ь����Ă���̂�������Ȃ��̂ł��i�摜�^MWS�j�B

2024�N12��8��

�������������C���������[���i�摜�^MWS�j�B

2024�N12��7��

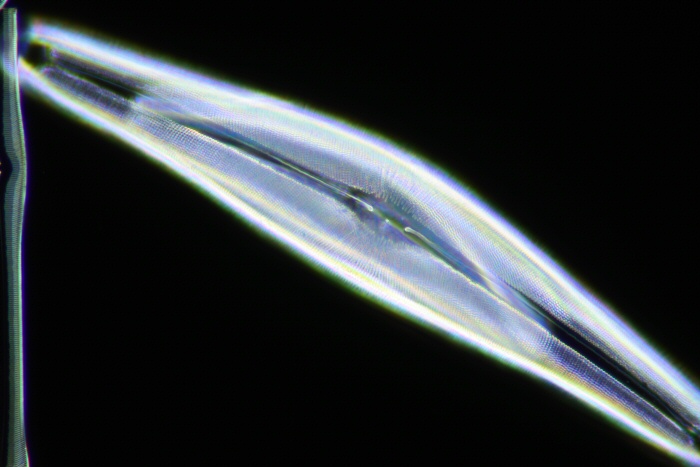

�����܂��̌]����k�ƑS��k�C���邢�͐l�דI�ɏd�˂���d��k�ł͍\���F���邢�̓��A���̏o�����قȂ邱�Ƃ͂킩�����̂ŕ\���Ƃ��č̗p�ł��Ȃ����Ɩ͍����Ă��܂����B�Ɩ�����NA���䂪�V�r�A�ł����C���m�ɔ���k�ƑS��k�ł͈قȂ�\���������邱�Ƃ��킩�����̂ō�������Œ��킵�Ă��܂��B���̒��ŃE�P���Ƃ�����Ȃ��ƂƂ͊W�Ȃ��C�\���Ƃ��Ď���������Ă݂������Ƃ����̂��厖���Ǝv���Ă��܂��B�c�Ə����Ă�����Ǝv���̂́C������ăA�[�g�̔��z�Ȃ̂����Ƃ������Ƃł��B�M�҂͎����̂��Ƃ����w�Z�p�҂ɋ߂����݂Ǝv���Ă��āC����Ă�����̂����w���i�Ƃ̔F���ł��B�ł������ɕ\���ꍞ�܂���Ȃ�C�P�Ȃ���w���i�ł��Ȃ��̂�������܂���i�摜�^MWS�j�B

2024�N12��6��

���̌]���̃K�[�h���o���h�͏Ɩ��@�ɂ����܂����E���g���}�����u���[���獕���u���[�̂悤�ȐF���o�܂��B�Î���Ńu���[�ɔ��F����]����k�͂�������̂ł����C�{��͂ق��ɂȐ[�݂������܂��B�����ŗ͋Ƃ��g���F�����������Ɋy���߂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B����ځ[���ƒ��߂Ă��ĖO���Ȃ��悤�ɁC���邢�͊C�̃u���[�����܂ł����Ă�����悤�ɁC�������̎���ł������u���[���Č��ł�����[���ƒ��߂Ă�����͂��Ȃ̂ł��i�摜�^MWS�j�B

2024�N12��5��

�q���}�T�͐Q�����ďn�����ł���̂Œ������@�����R���݁B����ɂ����q���}�T�ɉ��R�V���E��U���ă^�}�l�M�݂̂������̂��ė①�ɂɁB�H�ׂ�܂��ɏ����|�₩�̍i��`��K�ʐU�肩���ăI���[�u�I�C���𐂂炵�Ă悭����������u���ꂩ��}���l���v�̂ł�������ł��B�Ђ����}���l���ł͂Ȃ��āC���ꂩ��}���l�ɂȂ邩���Ƃ��������W���𖡂키�������ł����B�H�n�߂ƐH�I���ł͖����قȂ�܂��B���ԓI�ɖ����ς��Ȑ��I�Ȃ��̂ł��̂Ŕ����l�Ƃ��Ă̐ڐ��������قȂ�̂ł��B�i�摜�^MWS�j�B

2024�N12��4��

���̃y�[�W�ɂ͐▭�ȃ^�C�~���O�ŁH�@���܃������o�ꂷ��̂ł��c�i�摜�^MWS�j�B

2024�N12��3��

���܂ɂ͖�����摜���B�Î���ł͑S�̂̌`�Ԃ�\���F���悭�킩��܂������̏�̔��\���̍Č����͂悭����܂���B���ߖ�����œ��ˌ�����K�ɐ��䂵���摜�����\���̃R���g���X�g�����ɂ͂ނ��Ă��܂��B���̂Ƃ��C��NA�Ε��Ŕ��\���̉𑜂�_���̂����ʂł͂���܂����C��NA�̑Ε��łǂ��܂ł̑��������邩�Ƃ����̂����K�ɂȂ���̂ł��B���傤�̉摜�͑Ε�NA=0.55�ł��B�R�q�[�����X�̍����Ɩ����{���C�s���g��RGB���ƂɎB�e���Ă��ꂼ��̃`�����l�������o���č������Ă��܂��i�摜�^MWS�j�B

2024�N12��2��

�ӂ��]���̔�k�͎킪�����Ȃ��k�̑召�ɊW�Ȃ��Î���ł̐F�Â��������Ȃ̂ł����C�v���E���V���͔����ɔ��F���قȂ�܂��B���ł��낤�c�B�傫�Ȕ�k�͔����M��ŏ����Ȕ�k�͒�����ɂȂ�̂ňÎ���ł̑��ʂ���̓��˂��ω����邱�Ƃ�������������܂���i�摜�^MWS�j�B

2024�N12��1��

�ӂƂ�����������邩���Ƃ����̂�����̂ł����C�����Ƃ����ϓ_����́C�ڊo�߂Ă�������낵���ƍl���Ă��܂��B�l�Ԃ͖�100W�̔��M�̂Ȃ̂�8���ԐQ���800Wh�̃G�l���M�[���z�c�����ɋ�������Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B���̔M�G�l���M�[��L�����p���Ėڊo�߂��炷���ɂӂƂ�����Z�b�g���܂��B����Ƃ��łɕz�c�͉��܂��Ă���̂ŋ��������M�͑@�ۂɋz���������̏����Ɍ��ʓI�Ɏg���邱�ƂɂȂ�܂��B��ɂ�������₦���z�c���ӂƂ���ɂ�����Ɖ��߂邾���ł����Ȃ�̃G�l���M�[���K�v�ɂȂ�܂��B�z�c��V����������̂��G�l���M�[�I�ɂ��~��̐����ł͂���܂����C�}���V�����̎肷��ɕz�c���������Ƃ͓s���ŋւ����Ă���̂łǂ����Ă��ӂƂ���ɗ��邱�ƂɂȂ�܂��B�M�͊w�I�Ƀ��_�̂Ȃ��悤�ɂ���ɂ͂ǂ�������ǂ����C���N�I�b�T���͏�ɍl���Ă���̂ł��c�i�摜�^MWS�j�B

Copyright (C) 2024 MWS MicroWorldServices All rights reserved.

�i���f�����E���p���ւ��܂��j

�{�y�[�W�ւ̖��f�����N�͊��}���Ă��܂��i^_^�j�^

�g�b�v�ɖ߂�