本日の画像

ミクロワールドサービスが顕微鏡の世界を伝えるコーナーです。

日々の業務メモやちょっとした記事もここに記します

ミクロワールドサービスが顕微鏡の世界を伝えるコーナーです。

日々の業務メモやちょっとした記事もここに記します

【2015年】 1月

【2014年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

【2013年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

【2012年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

【2011年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

【2010年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

【2009年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

【2008年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

【2007年】 9月 10月 11月 12月

【今月にもどる】

2015年1月31日

すでにご存じの方も多いかと思いますが,3月3日より,国立科学博物館にて,『国産顕微鏡100年展』が行われます。案内につきましては,

こちら

をご覧下さい。本ページの読者であれば,顕微鏡そのものに興味をお持ちの方も多いと思います。珍しい企画かと思いますので,一ヶ月前ですが紹介いたしました。

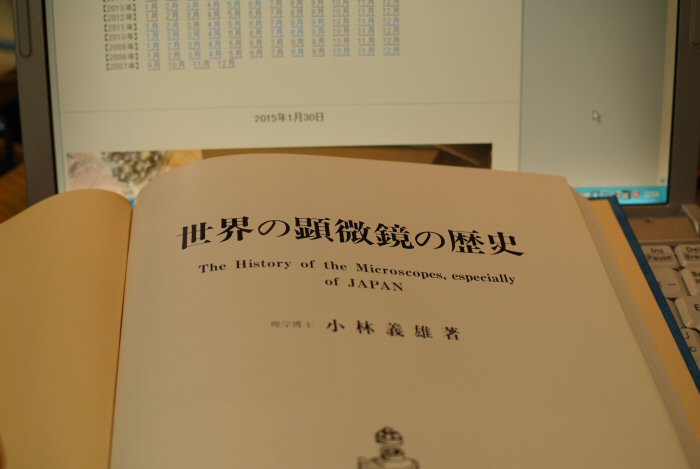

ところできょうの画像は,国立科学博物館の研究官であった小林先生の著書,『世界の顕微鏡の歴史』です。この本,定価は1万2千円もするのです。筆者はたままた古書店で見つけて,それでも8千円もしました。顕微鏡好きの間では知られた本で,じつに読み応えがあります。この本が,国立科学博物館のお店,「ミュージアムショップ」では新品なのに半額の税込6400円で並んでいました。まだ10冊くらいは在庫がありました。『国産顕微鏡100年展』が行われたら,売り切れてしまうかもしれないので,本ページを毎日ご覧になっている皆様に,こっそりと知らせたく思うのです。科博叢書の近くに並んでいます。もし売り切れていたら,ごめんなさいです(画像/MWS)。

2015年1月30日

主にメインの顕微鏡に使用している電源が不安定になってきたのでメンテナンスしました。電源投入でも通電しないことがあり,スイッチの接触不良と判断。分解してスイッチをショートさせると通電するので,スイッチ内部の接触不良のようです。そこで画面左に写っているスイッチをばらして,リン青銅と思われる各部品を耐水ペーパーで磨き,エタノールで清拭して,組戻しました。それでスイッチオンしてみると点かない…。どうもシーソー型の可動部がへたってるようなので,もう一度ばらして,確実な接触が得られるように曲げて,全ての接触部位を磨いて,エタノールで清拭して戻しました。今度はON! オッケーです。

この電源回路は,いまから7〜8年前くらいに,5WクラスLEDを安定してドライブできるように製作したものです。調光は自由自在,数HzからkHzまでの点滅もできるようになっています。かなり大規模な回路なので設計と主要な電子パーツの入手はプロにお願いしました。頂いた回路図を清書して,いくつかの部品はプロの指導のもとで,自前で入手して,製作は自分で行いました。以後,本ページの顕微鏡画像の照明として毎日のように使い酷使してきました。スイッチは結構高級なものを選んだ覚えがありますが,内部の接点はずいぶんと汚れていて,分解メンテナンスは必須の状態に見えました。どんなに状態のよい顕微鏡でも,10年に一度くらいはメンテナンスした方が良いと思っていますが,電源回路も例外ではなかったようです(画像/MWS)。

*1 スイッチは分解してメンテナンスできるような設計になっていて,そこは良くできていると思いました。最近の部品では,樹脂を溶着しているようなものもあって,そのようなものを分解するのは無駄な労力を要してしまいます。

2015年1月29日

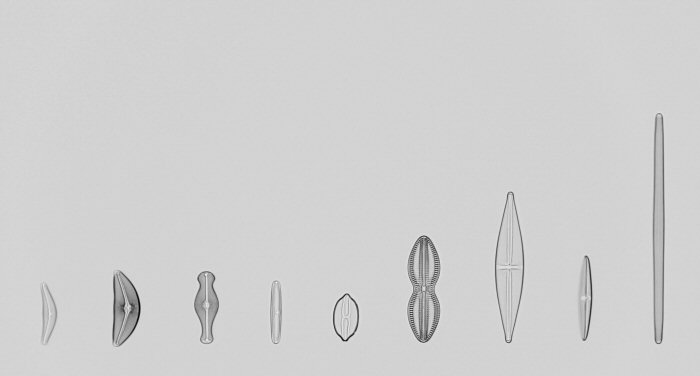

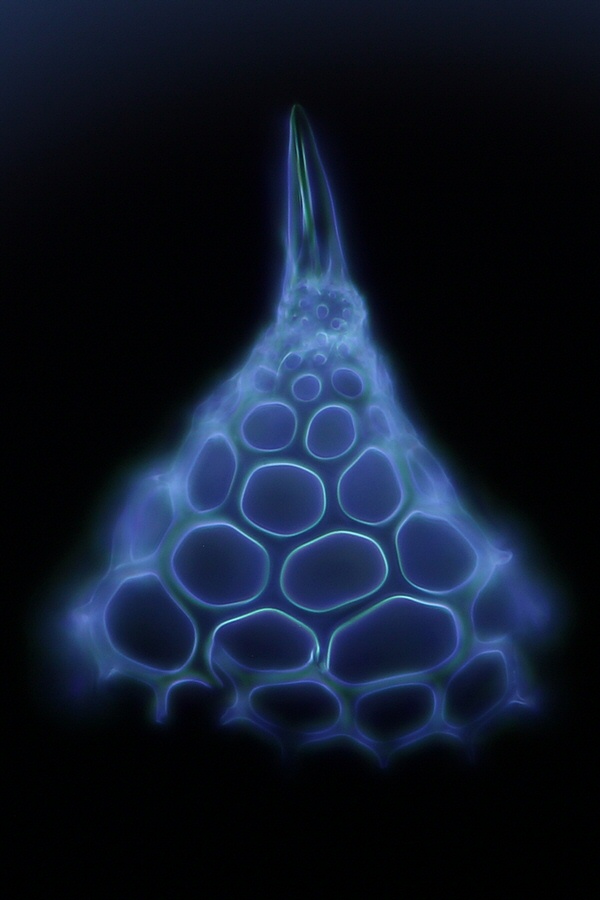

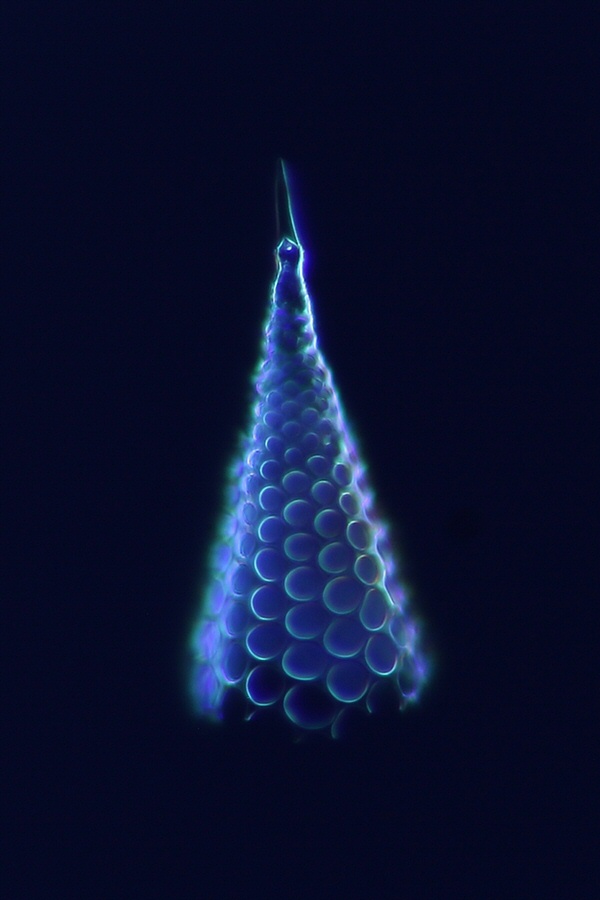

これは珪藻クリスマスツリーを撮影したもの。顕微鏡は使わずに,マクロレンズ(Tokina AT-X 90mm F2.5)を使っています。カバーグラスのサイズは9ミリメートル角です。ツリーは横幅2ミリ弱くらいでしょうか。ここに157パーツほどの珪藻が詰め込まれています。顕微鏡で見ると大きく見えるので「小ささ」の感覚がよくわからなくなりますが,マクロレンズくらいの領域だと,珪藻が見えそうで見えないくらいのサイズに写るので,小さくて精密に見えるような気もします

ところで,このような撮影で最も難しいことは何だと思いますか? 答えは,「拭き」とでも言えばいいでしょうか。カバーグラス面についたどんなに小さなチリでも,上面からの暗視野光束によって輝点としてコントラストが生じてしまいます。こういったゴミが見えないくらいにきれいに拭き,次のゴミが落ちてくるまでの間に撮影する,これが難しいのです(画像/MWS)。

2015年1月28日

LEDを光源として使うときに問題になるのが放熱です。パワーLEDともなると,3W〜5Wクラスは普通なので,かなり発熱します。仮に4.2W発熱するLEDがありますと,これは1秒に1calの発熱ですから,概算で水1ccを1秒で1゚C,50秒で50゚C温度上昇を引き起こすわけです。そこで放熱しなければならないのですが,これがまたけっこう厄介な問題です。一番効果的なのは,CPUクーラーなどの,ファン付きのヒートシンクに取り付けることです。冷却という観点からは完璧で,過去にいくつも製作しましたが,ファンから生じる電源ノイズが著しく,CCDなどを用いたイメージングには問題が生じたこともあります。そういったトラブル経験後は,なるべく大きめのヒートシンクを使い,ファンは使わずに放熱を行っています。

ヒートシンクへのLEDの取り付けは,放熱用の接着剤や両面テープを使うと簡単ですが,これらの熱伝導率はそれほどよくないので,できれば金属密着にしたいところです。そのためにはLED側とヒートシンク側を平面研磨して,確実に密着するような工作をしなければなりません。きょうの画像がその一例で,ヒートシンクを当店自慢の研磨技術で平面研磨して,ネジ止めできるように工作しているところです。1.5mmのドリルで下孔を掘って,2mmのタップを通します。こうして,StarタイプのパワーLEDを金属同士の密着によって放熱できるようにしています。M2のネジには,金属のワッシャーに追加して,薄いポリのワッシャーを絶縁に挟んでいます。入手が面倒なので,ポリプロピレンシートをくりぬいて自作しています。

ヒートシンクは38mm角のものですが,このような工作で,長期使用に耐えるLED照明になります。金属密着のよいところは,放熱効率もさることながら,交換が容易なこと。StarタイプのパワーLEDは種類も豊富なので,目的に応じて交換できますし,ほかのLEDでも,Starタイプの放熱板に載せることができれば,装着も容易です。こういった工作には多少の時間も要するので,工作が無駄にならないように,先のことも考えておくことが大事です(画像/MWS)。

2015年1月27日

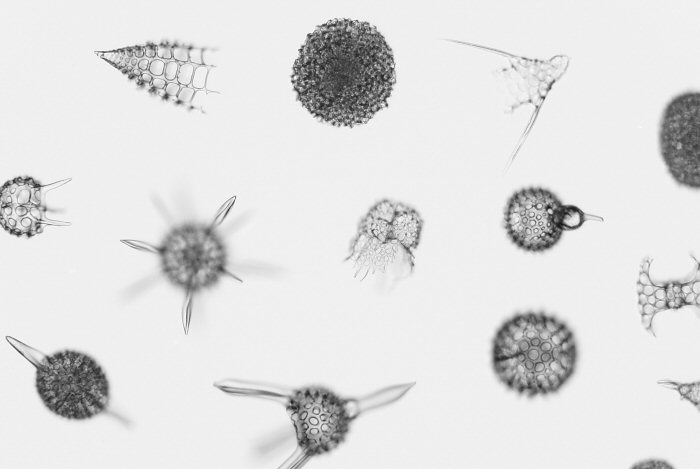

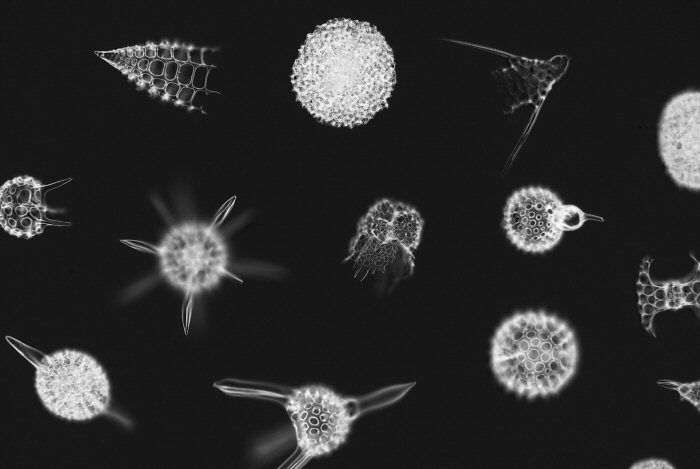

1月24日付の記事について,一名の方から正解のメールが届いています。問題としてはちょっと簡単すぎたかもしれません。答えはきょうの画像の通りです。放散虫のような透明物体といえど,アッベの結像論的に解像するのですから,細部を表現しようとするならば,明視野光束(ゼロ次光)は入れてやるべきなのです。そうして細部が解像された絵を作った上で,表現を考えればよいというわけです。最初から暗視野光束を使うと,明視野絞り込みのコントラスト生成を捨てることになるので,物体と照明を選んだとしても,表現の幅はかなり狭くなります。本ページでは,透過・落射暗視野+明視野のミックス照明による像もよく載せていますが,そのわけは,細部の解像をしつつもガラスの質感を出せる照明法だからです。この技術は鉱物撮影にも有効で,本ページでも過去に紹介したサファイヤ画像はこの手法を使っています(画像/MWS)。

2015年1月26日

これはけっこうよくできたテストスライドですが,よーく見てみると,珪藻の幾つかが傾いています。その傾きは1度もなく,0.6度くらいなのですが,できあがってみてみると,何となく気になります。ところが製作中は,相当にしつこく角度調整しているのです。 方眼マイクロメータをあてて角度調整しているつもりになってみても,コンマ数度という傾きは,わからないのです。全然わからない。。それでようやく気がついたのですが,どうも,この角度問題には,錯視が潜んでいるような気がします。たぶん,一種の珪藻で同じ大きさ・形態のものだけを並べたら,微妙な角度の違いはわかるはずなのです。すると,錯視を最小限にするような並べ方が存在するはずなのですが,はて,それはどうやったらいいのか,一般理論は存在するのか,また新たな勉強課題が生じた気分です(画像/MWS)。

2015年1月25日

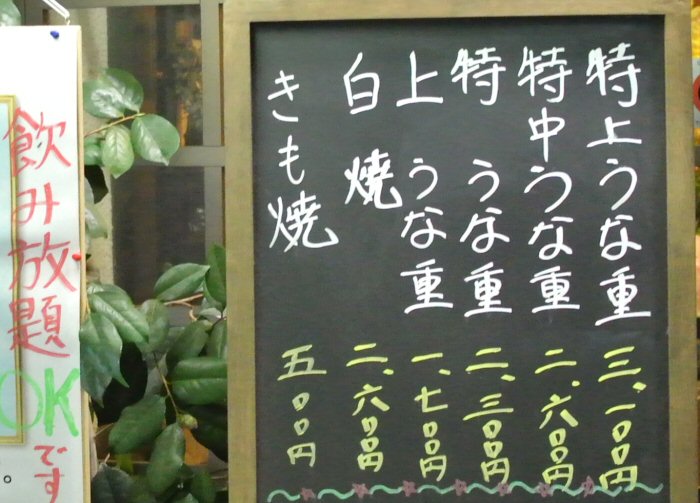

昨年末にあるブログの管理人さんが,うなぎ屋さんのメニュー表に『とくちゅう』の存在を指摘されていて,何となく見覚えがあったような気がしたので,運動不足解消の散歩ついでに撮影してきました。確かに『特中』がある。。誰が頼むのだろうか。社長さんは特上で,専務さんと部長さんが特中といった需要があるのだろうか。。特から特中は300円増しなのに,特中から特上は500円増しなのも気になるところで,さらに白焼きと特中が同じ価格であることから,特上は白焼き一本分相当のウナギがのっているのだろうかと,だとすると,『上』はどんなことになってしまっているのだろうかと,つまらないことを想像してしまいます。世の中の片隅でひっそりと生きている筆者にはわからない世界のようです。

ところで,この画像を出したのは,記憶の不思議さを感じたからです。某ブログの『とくちゅう』の記事には,このメニューと,入り口のドアが少しだけが写っているに過ぎません。にもかかわらず,『見覚え』があるような気がしたのはなぜなんだろうと。筆者は確かにこの鰻屋さんの前を歩いたことがありますが,意識的にメニューを見たことが一度もなく,まして『特中』の存在など,全く知りませんでした。店をまじまじと見たこともない。とすると,細部の観察が記憶を呼び起こしているのではなくて,全体のパターンが『見覚え』を発生させているのでしょうか。そのパターンとは,配色でしょうか,格子模様でしょうか。不思議です。

むかし,自分の好みのボーカリストを次々と調べてみたら,なんと,編曲者が皆同じだったことが判明し驚愕したことがあります。そのボーカリストを好んで聞いているつもりでいて,実は編曲者の音楽を好んでいたようなのです。視覚や聴覚や記憶というのは分かったようでよくわからない,ふしぎなものです(画像/MWS)。

2015年1月24日

本ページを日々更新して顕微鏡画像を掲載しているのはいろんな理由があるのですが,まず筆頭にあげられるのは,一日に1mmでもいいから前進する仕掛けということです。日々取り組む何かがあって,人ははじめて成長するようにも思うのです。そのちょっとした作業を日々こなすことで,到達点が決まってくるのです。本ページを毎日更新できないようなら,廃業しようと思っていた話は以前にも書いたような気がします。

このように書くとカッコイイ感じもしますが,そんな大げさなことではありません。日々,家族の夕飯を作っている人は,「日々取り組む何か」があるわけで,それに対して,工夫を凝らして創造的に対応しているのなら,毎日食事を準備しながら,どんどんスキルがアップしてレベルの高い人材になっているようなものです。毎日のご飯作りをやめる人など,ほとんどいないでしょう。それと同じです。

本日の画像は,基本,顕微鏡画像ですが,画像処理の詳細などはあまり詳しく記していません。スケールも入れないものがほとんどです。これは,ミクロの世界をわざわざ説明的な画像にするのが面白くないのと,もう一つの理由は,画像を見抜いて欲しいとの希望もあるからです。画像をみて手法がわかる人は,同レベルの画像を得ることができるのです。

そしてまたもう一つの理由は,脳みその劣化を食い止める,とでも言えばいいでしょうか。本ページの過去記事を自分で読み返すと,いいこと書いているなー,参考になるなーということが多々あるのです。これは脳みそが過去のことを忘れて劣化している証拠です。脳みそが覚えきれない瞬間瞬間の出来事を備忘録的に記して,アタマがまともだった頃の自分の記録を残しておくことも,仕事のアイデンティティーを時折かくにんする上で,大切かと思うのです。

そういうわけで,本ページは,基本的に自分のために書いているのですが,それは,自分と同じような感性を持つ多くの人のためにも役立つ可能性はあります。幸いなことに,多くの方にご覧頂き,たまには反響もいただきます。ブログでもない,世の中の片隅にある本ページを見つけるには,検索以外に方法がないことでしょう。ここに辿り着いてご覧頂いている皆様,ありがとうございます。

きょうの画像は先月販売した放散虫スライドから一枚。これをどうやって撮影したか? 画像を見抜いてみましょう(画像/MWS)。

2015年1月23日

画像は磐越西線の『あいづライナー』です。東武塗色で新宿から鬼怒川温泉に出入りしていた車両を転属して使用していたものと思います。クハの特徴的な改造は,青森運転所の『はつかり』っぽい感じで,そういえば十数年前に,『はつかり』に乗って函館に行ったことを思い出します。

485系は,個人的には名車と思っていて,送風機の音が特急列車を思わせて,子ども時代は特別な列車に乗っている感があってうれしかったですね。また台車がよろしくて,ゴトンゴトンと,適当にバネのきいた,期待通りの音を聞かせてくれるものでした。いまから30数年前,この音を録音したくて,カセットデッキを持って『ひばり』に乗り込んで,仙台−福島間の音を録音したりもしていました。今から思えばずいぶん暇な子だったわけですが,牧歌的な,いい時代でした。

このあいづライナーの車両は,座席を選ぶと,大きな窓を独り占めにできます。シートピッチも大きく,ゆったりとできます。東京から会津若松なら,高速バスが安くて早いわけですけど,わざわざ高いJRを選んでいくのは,運行の正確さもさることながら,こうした旅情を大切にするからです。移動の時間は,日本各地の風景を頭に刻み込む,とても大切な時間なのです。

この『あいづライナー』は,今春のダイヤ改正で姿を消すそうです。古い車両が姿を消すのは仕方ありませんが,へんてこりんな新型車両などが導入されると,せっかくの東北の旅情を乱してしまいます。まともな代車が入ることを期待しましょう(画像/MWS)。

2015年1月22日

ダニは筆者の天敵かもしれません。生態系的には,いろんなものを食べて分解してくれて,重要な役割を担っているダニなのですが,困ったことに,ダニは家中どこにでもいるので,珪藻在庫の上を歩くのです…。大変な思いをして拾い上げた珪藻の整然とした在庫が,ダニの歩いた跡によって汚染され攪乱されているのを見るのは,じつに気分がよろしくないのです。しかしながら筆者の顕微鏡の視野に入れば逃がしはしません。確保したら,体が軟らかいうちに生のまま形を整えて封じてしまいます。脚から毛先まで揃えた,完璧なダニ標本のできあがりです。きょうの画像はそれを撮影したもの。一枚目は透過明視野,二枚目は偏斜照明です。標本が良いので,画像もハイレベルです。良い物が手に入ったような,憎き敵をみているような,複雑な気分です(画像/MWS)。

2015年1月21日

本ページは毎日更新なのですが,ときどき,更新がなかった日が生じてしまいすみません…。どうも,記事を書くと安心して,更新しているつもりになってしまうようで,FTPを忘れてしまうのです。通常は自分のHDDの中でチェックしていて,web経由で自分のサイトを見ることがほとんどないので,このような現象が生じてしまいます。なるべくこのようなことが起きないように気を引き締めていきますので,これからも覗いて頂ければ有り難く思います。

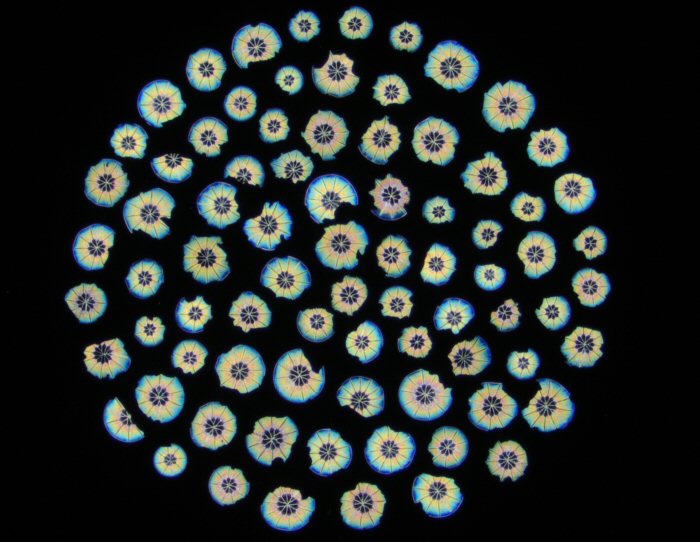

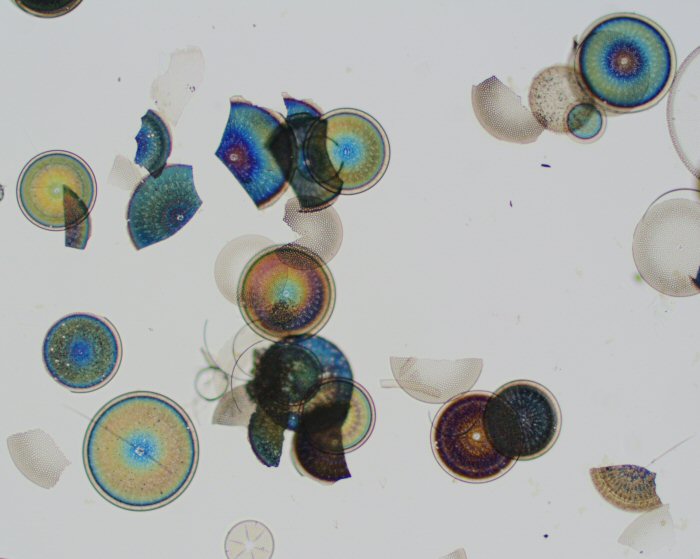

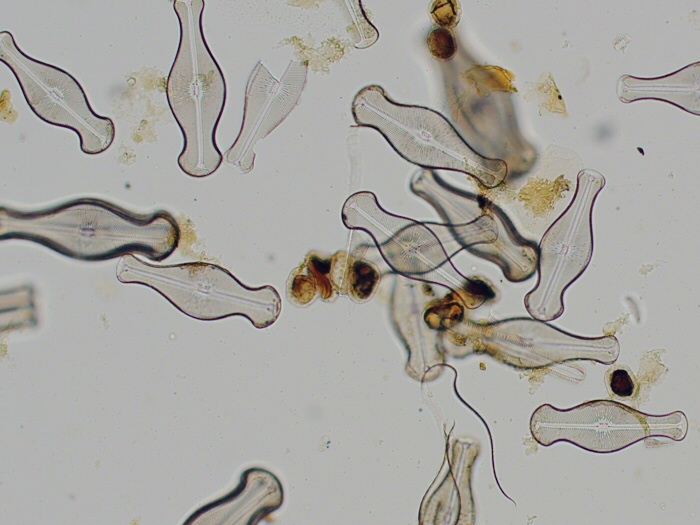

きょうの画像はそんな話題とは関係のない,花笠模様の珪藻化石を並べたもの。この種はいくつかいて分類も面倒なので,感覚的に同種と思うものを集めて並べているのが実際のところです。並べる作業時はせいぜいNA=0.2までしか使えないので,放散虫の仕分けはある程度できても,珪藻を種別に分けるには限界があります。しかし判断材料は少しだけあって,それは暗視野をうまく使うことです。そっくりさんなのに,暗視野で見ると色が違う,という種がいくつかあって,そのような場合はたいてい別種です。微細構造から発する回折光は構造に関する情報そのものですから,分類はできなくても,同じか違うか,ということは判別できる場合もあるのです。そういった観点できょうの画像を見ると,一種で構成できているといえそうな感じです(画像/MWS)。

2015年1月20日

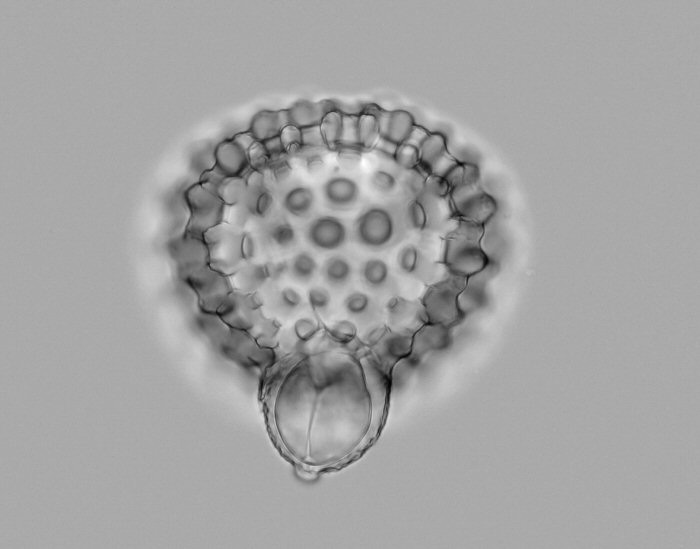

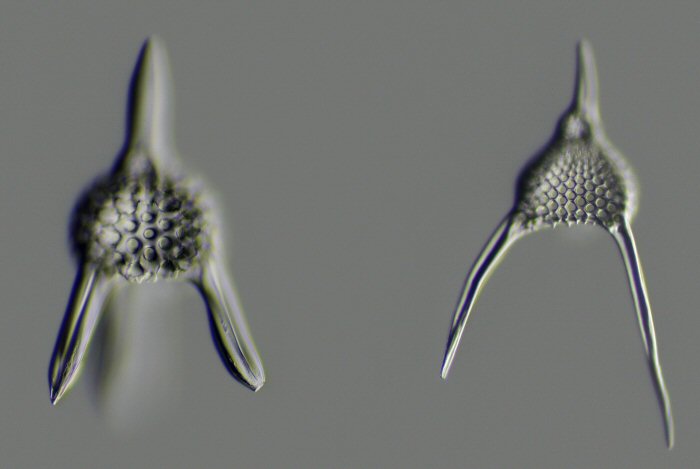

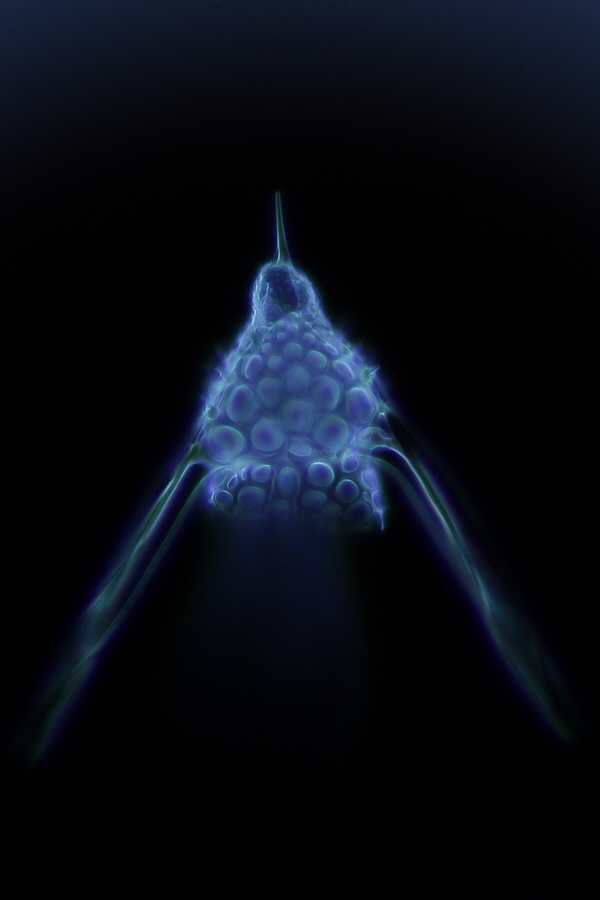

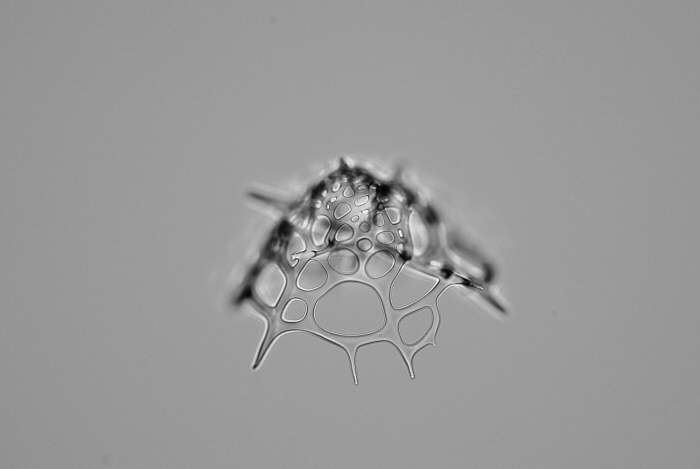

これは年明けに封入テスト品としてマウントした放散虫。並べないで,散らしてマウントしたもので,こういったものは「散布スライド」とも呼ばれます。向きがコントロールできないので,変な方向から見ることとなってわけのわからないものになることもありますが,特定の構造が観察しやすい場合もあって,大量の個体をマウントするときなどは検討に値します。きょうの画像は散布スライドの中から,骨針が見やすい角度でマウントされたものを撮影したものです。頭頂殻の内部に,細いガラスの針が入っている。まことに不思議なのですが,放散虫を特徴づける重要な構造物です(画像/MWS)。

2015年1月19日

明視野で色の出る珪藻は,相当むかしから知られていたようで,web上を掘り掘りして調べてみると,19世紀後半にはヨーロッパ方面でスライドが出回っていたようです。美しいものは今も昔も,ひとのこころをとらえるのです。きょうの画像は筆者手持ちの一枚で,たぶん,日本の大正時代くらいに封じられた珪藻です。明視野で色の出るアクチノキクルスを封じようとしたことは明白で,当時の人が見たであろう珪藻の姿が,いまもそのままに見ることができます。当時はどんな暮らしだったのだろうかと,時代を超えて見ている感じがいいですね(画像/MWS)。

2015年1月18日

きょうの画像は先月販売したものの一部です。2個体の放散虫が並んでいますが,左側は国産,右側はそこから東に一万キロ以上離れた場所で採取されたものです。筆者は何気なくいろいろなものを並べていますが,放散虫を多量に扱うことによって,並べる,という操作は時空を超えて一緒にするという意味を持つものであることを改めて教えられた気がします。珪藻とか放散虫とか,小さな世界ではありますが,たとえて言えば地球上各地のものを一枚のカバーグラスに載せてしまうような仕事もできるわけです。そしてまた,数千万年前のものと現在のものを並べてしまうこともできてしまいます。そう考えると壮大な世界を相手にしているような気もします(画像/MWS)。

2015年1月17日

当サービスのお客様は顕微鏡使いの名手が多く,いつも興味深い画像を拝見させていただいております。そういった画像からは標本を有効活用した頂いていることが一目瞭然ですので,その意味でも誠に有り難いことです。きょう発見した情報は,珪藻の絵を描き続けている画家さんのもので,先日お客様から頂戴した驚異的な放散虫の立体画像に触発されて製作したものだそうです。

あれこれ(1月15日の画像) −重栖 勝の画室

顕微鏡下に広がる珪藻の世界をわかりやすく表現されています。注目すべきは元画像の品質で,この珪藻は撮影がかなり難しい種なのです。中心に真っ直ぐな線として切れ込んでいる縦溝を,すばらしくシャープにとらえています。表面の微細構造も見事です。光をうまく制御しなければ撮れない画像で,本ページの読者の方々にもぜひご覧頂きたく思います(画像/MWS)。

2015年1月16日

きょうの画像一枚目は,先月発売したJシリーズの撮影に用いた顕微鏡です。第9期分のJシリーズページに掲載されている明視野画像は,全てこの顕微鏡を使って撮影されたものです。学習用の初級顕微鏡ですが,透過明視野画像でパーフェクトに近い性能が出るように各部に手を入れてあります。また極めてデリケートな光学面を持つJシリーズを,傷つけないで撮影できるように標本面を浮かせてあります。この初級顕微鏡は小型でどこにでも置けるので,Jシリーズ製作中の資材で一杯の顕微鏡デスクでも片づけることなく撮影が可能で,凹面鏡などを使った複雑な照明もセッティングしやすいという利点もあります。標本の取り外しも素早くできます。

画像二枚目は透過明視野での作例。画像三枚目はミラーを用いて透過−落射暗視野−透過明視野偏斜のミックス照明による作例です。初級顕微鏡でも使いこなせば質の高い画像が得られることがわかります(画像/MWS)。

2015年1月15日

昨年中頃から携帯顕微鏡H型の一台が点灯しなくなってきて修理待ちだったのですが,時間がなく,年越ししてしまいました。ようやく作業の合間にメンテナンスしたので備忘録を記します。修理したのはDC-DCコンバータ(20mA)を内蔵してLED化してあるもので,本ページの2010年11月で電池室の電気接点の修理について記しています。このとき修理した部分と反対側の電池室の調子が悪いようで修理となりました。

まず新品の電池を用意して,LED発光部にはテスターを差し込んで,接触不良の様子をみます。摺動部分を何度動かしても,ほとんど通電せず,たまに気がついたようにパッパッと通電します。しかし20mAは流れず,数ミリアンペアという感じです。これはサビで電気抵抗が大きくなっている症状と解釈し,分解することにしました。

最初にプリズムは外しておきます。次にマイナスドライバーを上下から差し込んで,真鍮の可動ピンを外します。このとき,リン青銅(と思われる)バネも出てきます。ばらした可動ピンは,全体を研磨して金属光沢を出します。可動ピンが収納される本体部分も真鍮でできているので,耐水ペーパーを丸めて差し込み,サビ取りを行います。リン青銅のバネは,接触部分を磨いてサビを落として金属面を出します。念のため両方の電池室についてこの作業を行います。

研磨作業が終われば,生じた細かい削りクズを清掃して,ピンを元に戻します。電池ボックスの深いところにあるので,そこにバネを仕込んで,バネを押さえつけながらネジを回すのはちょっとしたコツが要りますが,慣れれば一発でできる程度のものです。コツは,マイナスドライバーに両面テープを貼っておくことです。それでネジを拾い上げて操作すればいいのです。

電気接点が回復すれば,プリズムを拭いて戻し,カバーをネジ止めして作業は終了です。製造から四十数年たっているので,定期的なメンテナンスは必須です。いちばんよいのは頻繁に使うことなのですが,昨年は出番が少なく,メカにとってはあまりよくなかったかもしれません。それにしても,Nikon Fより一年先輩で,販売期間もNikon Fより長かった携帯顕微鏡H型。さすがはあの時代の造り込みで,今後もずっと使える耐久性は,プロ用機材の模範といえるかもしれません(画像/MWS)。

*1 画像の携帯顕微鏡は,左がニップル球(電球),中央が白LED+オレンジ色フィルタ+拡散板,右が電球色LED+拡散板を使っています。どれも目に優しい波長組成の照明を心がけていますが,写真にとってみると,ずいぶん違うものですね。

2015年1月14日

これはDidymosphenia geminataという淡水産の珪藻。当サービスでもDDM-STD,DDM-02として供給してきた種でもありますが,きょうの画像に写っているものは,約100年前にヨーロッパのどこかで封じられたものです。この珪藻は,日本国内では北海道の一部河川で生息が確認されているだけですが,ヨーロッパ方面では昔から知られていたようです。撮影に用いたプレパラートは市販品で,100年前からこのようなものが流通していたことを教えてくれます。画像からわかるように,処理は雑なもので,封入状態は筆者製作のものとは比べものにならないほど悪いです。しかしこのプレパラートは,むかしの様子を伝えてくれる教材として,筆者にはとても大切なものです(画像/MWS)。

2015年1月13日

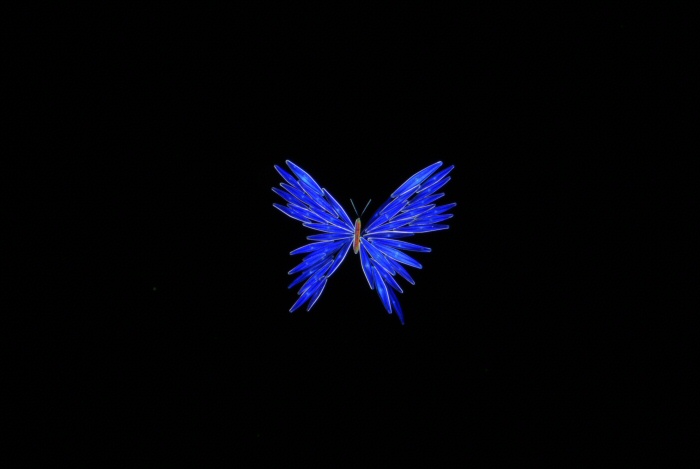

先月販売したJシリーズ第9期分で,最も印象に残っているというか,お気に入りというか…と感じているのがきょうの画像です。これはずっと前から製作してみたかったのですが,材料が十分に揃わないのと,封入がとてつもなく難しいので,挑戦するまでに何年もかかってしまったものです。おそらく,3〜4年前の技術であれば,これほどはきれいに封入できなかったと思っています。マウント操作中は,どのように見えるのかは推測するほかはありません。しかし羽根に使っているプレウロシグマは必ず深いブルーに輝きますので,神秘的なチョウの姿になるであろうことは容易に予想できます。

しかし完成して,Plan4x (0.10)対物レンズを用い,乾燥系暗視野コンデンサ(0.82-0.95)を装着して,コンデンサを調整して浮かび上がった像は,想像をはるかに超えるものでした。種類も少なく,単純なデザインにもかかわらず,その深い青色の輝きから目を離すのが惜しいと思うくらいでした。製作してもすぐに売ってしまうので,完成してから筆者の手元にあった時間はわずか数日間です。しかしその短い間にも,鮮烈な印象を残して,チョウは羽ばたいていったのでした。飛んでいった先々で,人々を魅了していることを祈ります(画像/MWS)。

*1 材料が十分に揃わないというか,大量投入がためらわれるのです。使用しているプレウロシグマは,分解能検査板 DL-TESTの必需品ですから,これを40枚も投入して一枚に載せてしまうというのは,その後の製作物にも影響を与える恐れが出てくるのです。

2015年1月12日

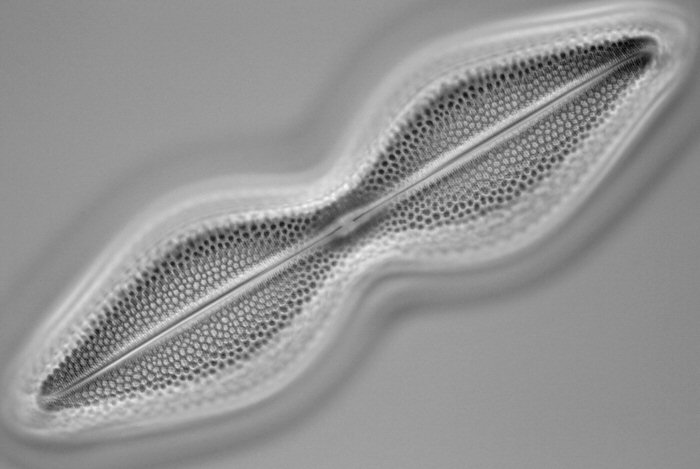

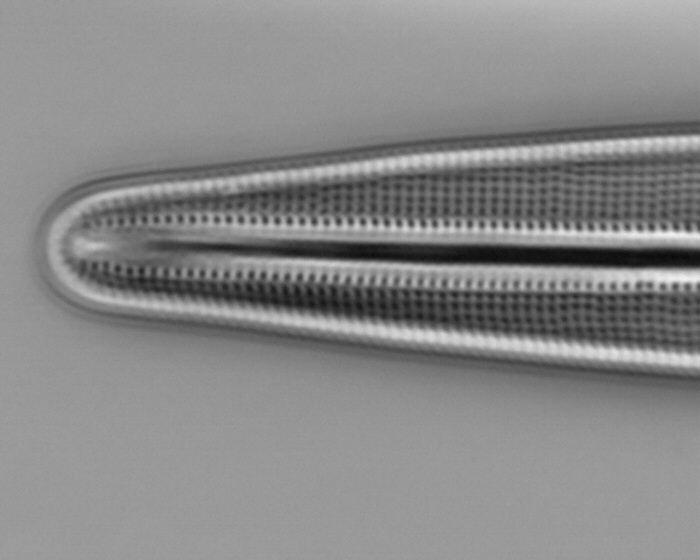

きのうの画像では周期構造が見えるだけで,Amphipleura pellucidaっぽさがわからないので,それらしい画像も掲載しましょう。整然とした格子模様も,すらりとした全体も,お気に入りの珪藻です。筆者は日々,珪藻をつつき回して生きているのですが,不思議と,どの珪藻もかわいい奴らで,嫌いな珪藻というのはないような気がします。好きな珪藻はたくさんありますが,本当に何が一番好きなのかは,よくわかっていません。頭の中ではFrustuliaの仲間とそれに類似したものが好きで,Amphipleura pellucidaやFrickeaなども好みです。

でも視野にクモノスケイソウが入ってきたら,うわーっと思いますし,キンベラの大きいものを見ていても,おおっと思いますし,ディディモ(Didymosphenia geminata)をつつき回していても,何て扱いやすい素敵な珪藻!と思ったりするのです。自分の思っていることと,自分の感じていることが,うまく整理されていないような気もします。ま,前世がカラスだったのでしょうから,ピカピカ光るものは何でも好きなんですけどね(^^;。

ところで,きょうの画像も,きのうの画像も,光学顕微鏡の使い方を深く追求した人だけが得られるもの,ということは言っておかねばなりません。珪藻研究者でも,この格子模様を見たことのない人の方が普通です。その一方で,アマチュア顕微鏡観察家のお客様の中には,RL-TESTを入手して,直ちに微細構造を解像してレポートを送ってくれたりする人(複数)もおられます。世の中には大変な技量をお持ちの方々が生息していることが判明するというのは,筆者的には,とてもうれしいことです(画像/MWS)。

2015年1月11日

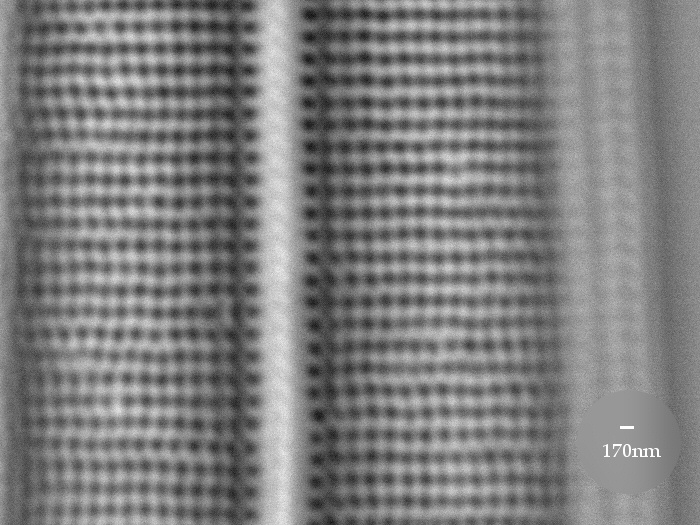

顕微鏡による微細構造の像は,肉眼で見えるものとは異なる挙動を示します。使用している対物レンズで解像できる限界付近の微細構造は,拡大率が十分でも,コントラストが落ちていって,やがて見えなくなります。そのことを表したのがきょうの画像で,RL-TESTを高分解能イメージングしたものです。

このイメージング法では解像限界が約170nm付近です。したがって,RL-TESTに用いられているAmphipleura pellucidaという珪藻の条線(270nm間隔)は楽に解像できますし,縦条線として見える構造(約200nm間隔)も十分なコントラストで可視化できます。実際,画像を見れば,両方の条線により形成した格子構造がきわめてはっきりと判別できます。

ところで,この珪藻に見られる条線(珪藻の長軸に対して垂直に刻まれているもの)は,どこで採取したものでも270nmの間隔で,例外を見た覚えがありません。しかし縦条線(珪藻の長軸に対して平行)は,途中で分岐しているので,常に一定の間隔ではありません。多くの部位で190nm〜210nm程度ですが,分岐している付近では,より狭い間隔のところもあります。

ここでもし,170nm程度の間隔の部分があれば,上の画像では解像限界付近になるので,そこのコントラストは低いはずです。そういった目で画像を眺め直してみると,格子構造のところどころで,コントラストが低い場所があることに気づくでしょう。その場所は,格子間隔が狭くなっているところで,対物レンズの解像限界付近なので,拡大率は十分なのに,2点を2点として識別しにくくなっているのです。

顕微鏡の性能を極限まで出し切るような使い方をすると,光学理論に基づいた像解釈も必要となり,照明波長を測定し,構造の寸法を計測して,電卓を叩いて,画像を眺めてコントラストを確認し,何が起きているのかを確かめる必要が出てきます。こういった一連の作業で最も重要なことは,標本が収差を生み出さない,まともなものであることです。(画像/MWS)。

2015年1月10日

筆者の撮影したへたくそなラブジョイ彗星の画像を掲載したことが原因で?,読者の方々からラブジョイ彗星の画像が届いています。画像一枚目は9日夜の撮影で,中国地方のお客様から送られてきたものです。画像二枚目は7日夜の撮影で,東京都区内在住のお客様から送られてきたものです(筆者がトリミングしています)。いずれの画像も素晴らしいですね。比較すると中国地方の空が良いこともよくわかりますし,光害によって,どのようにコントラストが下がるのかもわかって,教育的な気もします。まだ見ていない方,ぜひともカメラを空に向けて探してみましょう。もし目で見つからなくても,撮像してから探す,という彗星探索の気分を味わうことができると思います。大口径低倍率の望遠鏡で探索できれば,淡いぼーっとした生の光を見ることができるので,こちらもお薦めです。要するに何でもいいから(笑),見てみましょう〜(画像/本ページ読者,画像処理/MWS)。

2015年1月9日

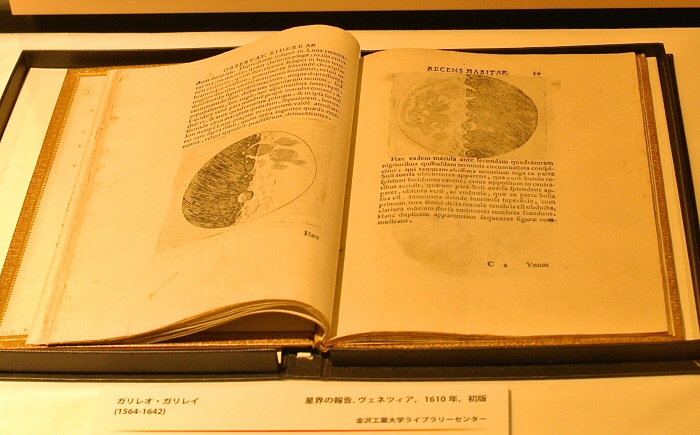

国立科学博物館『ヒカリ展』では,歴史に名を残す偉人たちの文献が展示されていました。個人的には,このような展示は,どこでも見られる模型やレプリカや映像展示とちがって,当時の雰囲気を伝える本物の資料であり本当に貴重なものだと思います。きょうの画像はガリレオ・ガリレイが望遠鏡で月をみてクレーターをスケッチしたもの。恐ろしく貴重な文献です。ほかにも,ニュートンの「光学」や,ケプラー,デカルト,ホイヘンス,ダゲール,マイケルソン,プランクなどの文献が展示されていて,直接手に取ることはできないものの,光学の基礎を築き上げてきた仕事が報告されてきた様子を見ることができます。現代は電話にテレビにインターネットにとやかましい日々になってしまいましたが,静かな屋根裏部屋にでもこもって,こういった文献を一日中眺めているような生活をしてみたいような気もします(画像/MWS)。

2015年1月8日

ラブジョイ(Lovejoy)という素敵な名前の彗星(C/2014 Q2)が接近中です。6日の晩は曇りで見えませんでしたが,7日は良く晴れて,月夜にもかかわらずよくみえました。大彗星のように尾のある姿が肉眼で見えるわけではありませんが,ぼわっと広がった,明らかに恒星とも惑星とも異なる姿が彗星であることを示しています。屈指の光害地である東京都心でも見えるので,日本全国どこでも見えると言ってよいでしょう。

彗星は低倍率の明るい望遠鏡や双眼鏡で見るのがよく,口径7〜10cm,倍率10〜20倍程度で見れば,ぼんやりと広がったうす緑色の霞の中に中心核のような部分も見えることでしょう。口径2〜3cm,倍率8倍程度の双眼鏡でも見えますがコントラストが低く,空が悪いと,見つけるのは困難です。でも,ものすごく見つけるのがむずかしい,そう思って,しつこく探してみてください。この彗星の位置については,ラブジョイ彗星で検索すると,たくさんのサイトが見つかります。

きょうの画像はNikon1J1に1 Nikkor 18.5mm F1.8をつけて,F3.2,6秒ほどの露出で撮影しています。画像上はISO400設定,下はISO200設定です。この程度の露出でこれだけはっきり写るので,近年では相当に明るい彗星といって良いでしょう(画像/MWS)。

*1 これまで,主なところで,ハレー彗星,百武彗星,へールボップ彗星などを見てきましたが,最も印象に残っているのは百武彗星 (C/1996 B2)です。ほぼ天頂近くを横切る長大な尾が,忘れられません。

2015年1月7日

国立科学博物館では『ヒカリ展』が行われています。6日午後は暖かい雨で,空いていると思ったので見てきました。予想は当たって『深海』の大混雑とは対照的に,ひじょうに余裕のある見学ができました。『ヒカリ展』では,光学以外にも,光に関係したいろいろなものを集めていて,あるところは宇宙コーナー,あるところは海洋生物コーナー,時間の話,植物の話,蛍光の話,蛍光鉱物,発光生物など,『光』をキーワードで集めたというのは無理があるほどに,いろいろなものが見られました。ディスプレイを用いた映像展示が多く,一つ5分程度の番組がたくさんあるので,全てを見るには相当な時間が必要です。

多分野でこれだけ豊富な展示物があるので,「自分は実際のところ何に興味を持っているのか」ということが明らかになるような気がして,その点でも興味深い展示でした。きょうの画像は,筆者が興味深いと思ったものの一部。その中で一番,うむむと思ったのは,もちろんFisheye Nikkor 1:1.4 6mm 180゜です(笑)。このお化けレンズは,話には聞いたことがありますが,まさか実物を見られる日がくるとは思いませんでした。こういった,予想を超える展示物があるのも,博物館の面白いところです(画像/MWS)。

2015年1月6日

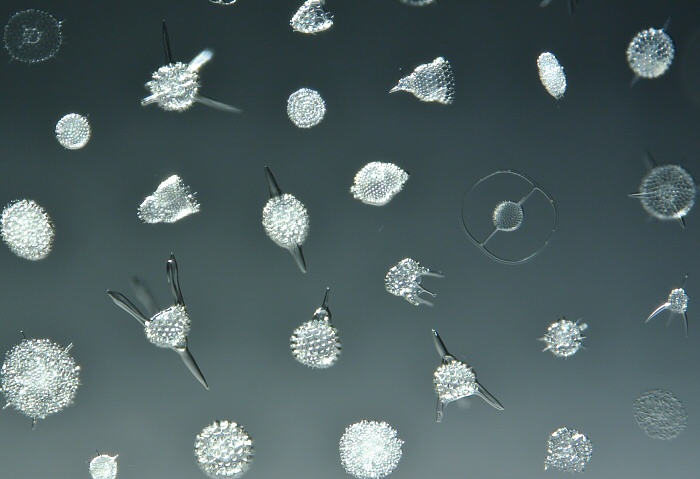

きょうの画像もお客様から頂戴したもので,昨日のお客様と同じものです。この撮影法は,暗視野でピントが深く,デフォーカスした部分がフレアになって奥行きを表現しているように見えます。単純な全焦点画像を得てしまうと,すべてが一つの平面上に位置するように見えてしまい,前後関係がわからなくなることがあります。その点,この,適度にデフォーカス像を含む画像は,放散虫の立体構造を一枚の絵で示すのに,なかなか好適な感じに思います(画像/Jシリーズユーザー様)。

2015年1月5日

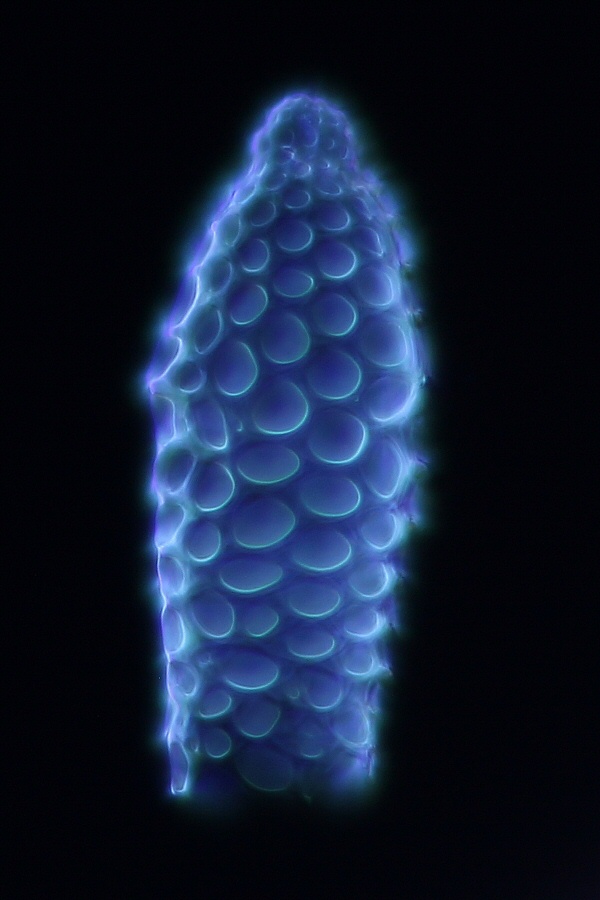

きょうの画像もお客様から頂戴したものです。単色光の暗視野照明と焦点深度の深い撮像によって浮かび上がる放散虫が神秘的にさえ思えます。迫力のある素晴らしい絵だと思います。顕微鏡の使い方を日々勉強している方でなければ得られない画像で,こういった画像を拝受して開いてみたときの気分は,驚きとうれしさが入り交じった,何ともいえない気分になります。新年をこういった気分で過ごせるのは本当に有り難いことです(画像/Jシリーズユーザー様)。

2015年1月4日

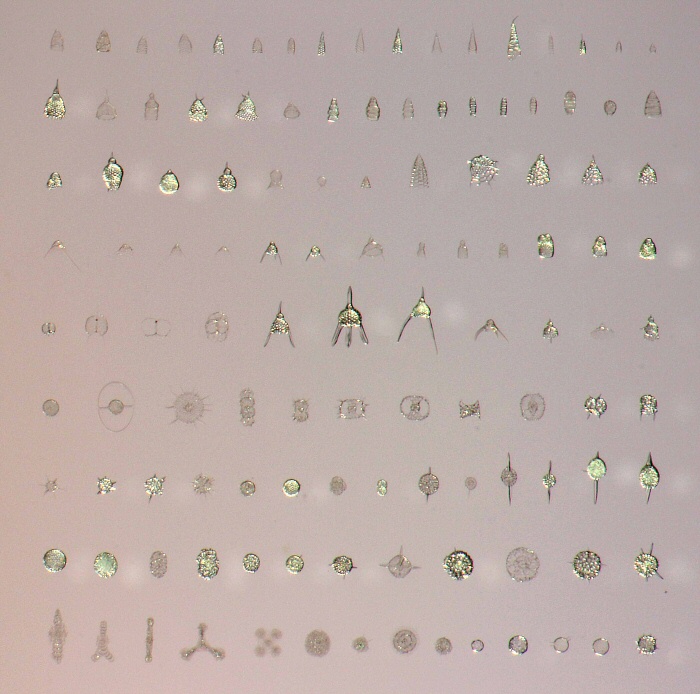

J364の画像もお客様から届いています。きょうの画像がそれですが,一枚撮りです。J364はひじょうに多くの放散虫が数ミリ角に並んでいるので,広大な視野を均一に照明してイメージングしなければなりません。一枚で表現するのは至難ですが,画像を見るとその辺りはさすがです。受領の報告がてら頂いた,受け取ってまもない画像ですが,普段から機器の扱いが手慣れていることが一目でわかります。照明は透過明視野と落射暗視野の混合で,放散虫を銀細工のように輝かせています。実体顕微鏡の低NA対物レンズでこのレベルの絵にするのは簡単ではありません。

なお画像に見られる白い斑点は,落射暗視野光束で生じた放散虫の輝きが,スライドグラス下面で反射して対物レンズ方向に戻ってきたものです。これは避けることがむずかしいです(画像/Jシリーズユーザー様)。

2015年1月3日

当サービスはこれから顕微鏡をはじめたいという方から,顕微鏡歴ウン十年という大ベテランまで,様々な方がお客様です。標本の完成度,特に光学的性能にはひじょうに注意して製作していますので,どのような方にも安心してご利用頂けることと思っています。

お客様の中には光学顕微鏡大好きな方々がたくさんいらっしゃいまして,ときどき,顕微鏡という光学機器を信じがたいハイレベルの技術で使いこなし,当サービスの標本を撮影対象にして,驚くべき画像を送ってこられます。次のリンクにご紹介するのは,そのような画像で,先月販売した,お手元にわたってからまだ一週間程度の放散虫を,(お仕事は顕微鏡と一切関係のない)アマチュア顕微鏡観察家のお客様が撮影したものです。

ミクロワールドサービスのお客様による放散虫画像作例

筆者も,この画像を見たときは息を呑みました。身を乗り出してパソコン画面を眺めました。どのような手法で撮影したのかは推測できますが,やり方はいろいろありそうなので,きちっと見抜くには相当な時間,画像を眺め,自分で顕微鏡を覗いて検証する必要があると思いました。撮影データは非開示なので,読者の皆様も,いったいこれをどうやって撮影したのか,想像してみて下さい。徹底的に画像を見て,推測し,検証する。画像を見抜くことができるというのは,顕微鏡の技量向上に大切な要件です。

しかしそれにしても,素晴らしい画像です。解読するために,いつまでも眺めていられます。もし筆者が顕微鏡写真コンテストの審査員であったなら,この画像はwinnerです。そう判断する根拠は,放散虫のガラス感をも暗視野で表現した絵の美しさも理由の一つですが,顕微鏡やイメージング機器をこのように使いこなせる高い技術と,その技術を支える観察眼と発想力,そしてセンス・オブ・ワンダーです。

この画像を見られただけで,昨年一年間,放散虫と悪戦苦闘したこともすべて消し飛んだような気がします。スライドメーカー・マウンターとして,自分の製作物からこのような絵を生み出して頂いたことは,なにものにも代え難いことです。エネルギーをもらったように思います。心より感謝するとともに,世の中にはまったく恐ろしい人たちがいるものだと,天を仰ぐような,そんな気分です(画像/MWS)。

2015年1月2日

冷え込みが厳しくなってきましたが,みなさまの顕微鏡の調子はいかがでしょうか。ほとんどの顕微鏡は,常温(15〜30゚C)程度で使うことを想定されていると思います。寒くて10゚Cとか,それ以下になると,グリスが固くなって動きが渋くなることがあります。特に,中古品や年数が経過したものでは,グリスが固化ぎみのものも多く,そのような顕微鏡は,冬に壊れることが多いのです。寒い部屋に放置して冷え切った顕微鏡を操作し,ピントノブをいきなり回したり,コンデンサ上下を急に行ったりすると,固いグリスで動きが渋くなっていたところに急激な力が加わり,多くの場合はギヤが破損します。

そのような事故を防ぐために,ピントノブはゆっくりと回転させて動作を確認し,コンデンサ上下動は,コンデンサキャリアに,動かしたい方向に力を加えながら,ゆっくりと滑らかに動作させて状況を確認します。もちろん,暖かい部屋に置いて使用するのも効果的です。顕微鏡には,力を急激に加えてよい場所はどこにもありません。末永く機器を使うには,こういった「愛情」のある接し方が重要なのです(画像/MWS)。

*1 当サービスは,正月期間中,休息モードで営業中です。メールへのお返事や発送作業は通常よりも遅くなりますのでご了承下さい。昨年忙しすぎたので,少し休みたいと思います。

2015年1月1日

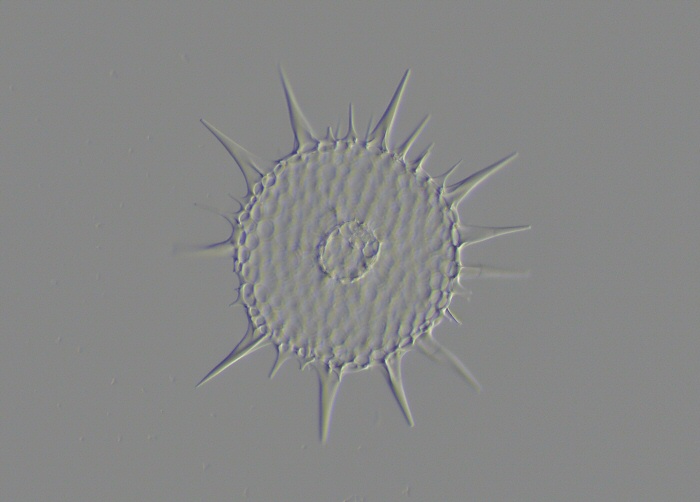

また新しい一年が始まります。これまで培ってきた技術を一層発展させ,自然の驚異を標本にして皆様にお届けできたらと思います。どうぞよろしくお願い致します。きょうの画像は,初日の出ということで,太陽のような形の放散虫です。J364などに入っている,素敵なヤツです(画像/MWS)。

Copyright (C) 2015 MWS MicroWorldServices All rights reserved.

(無断複製・利用を禁じます)

本ページへの無断リンクは歓迎しています(^_^)/

トップに戻る