本日の画像

ミクロワールドサービスが顕微鏡の世界を伝えるコーナーです。

日々の業務メモやちょっとした記事もここに記します

ミクロワールドサービスが顕微鏡の世界を伝えるコーナーです。

日々の業務メモやちょっとした記事もここに記します

【サイトトップ】 【9月】 【10月】 【11月】 【12月】 【2008年1月】 【2月】 【3月】 【4月】 【5月】 【6月】 【7月】 【8月】 【9月】 【10月】 【11月】 【12月】 【2009年1月】 【2月】 【3月】 【4月】 【5月】 【6月】 【7月】 【8月】 【9月】 【10月】 【11月】 【12月】 【2010年1月】 【2月】 【3月】 【4月】 【5月】 【6月】 【7月】 【8月】 【9月】 【10月】 【11月】 【12月】 【2011年1月】 【2月】 【3月】 【4月】 【5月】 【6月】 【7月】 【8月】 【9月】 【10月】 【11月】 【12月】 【2012年1月】 【2月】 【3月】 【4月】 【5月】 【6月】 【7月】 【8月】 【9月】 【10月】 【11月】 【12月】 【2013年1月】 【2月】 【3月】 【4月】 【5月】 【6月】 【7月】 【8月】 【9月】 【10月】 【11月】 【12月】 【2014年1月】 【2月】 【3月】 【4月】 【5月】 【今月】

2014年6月30日

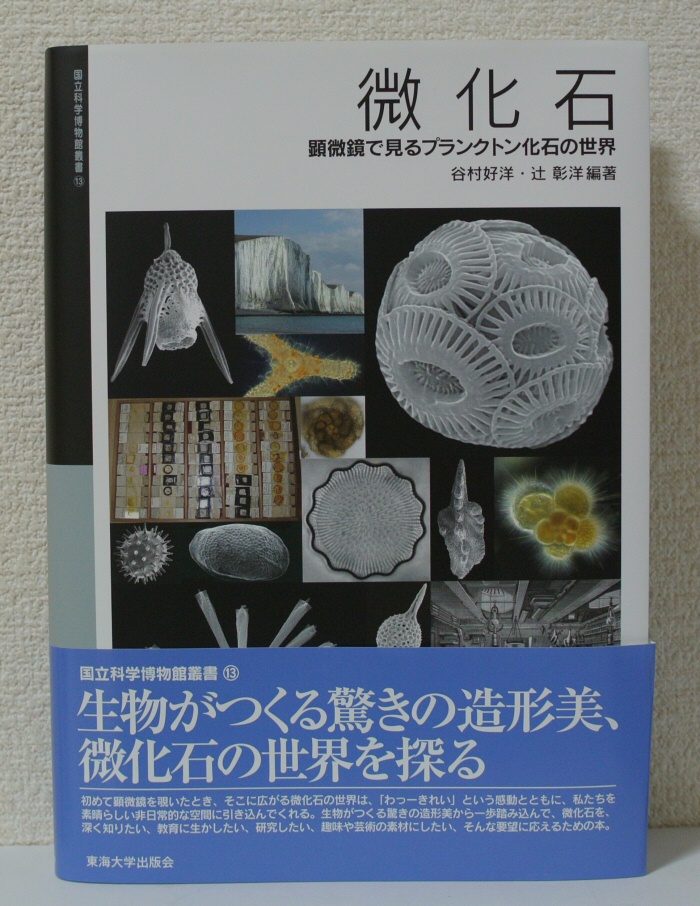

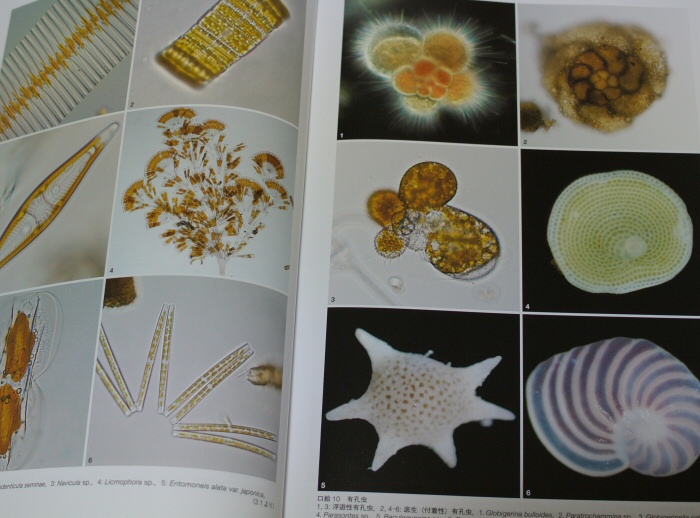

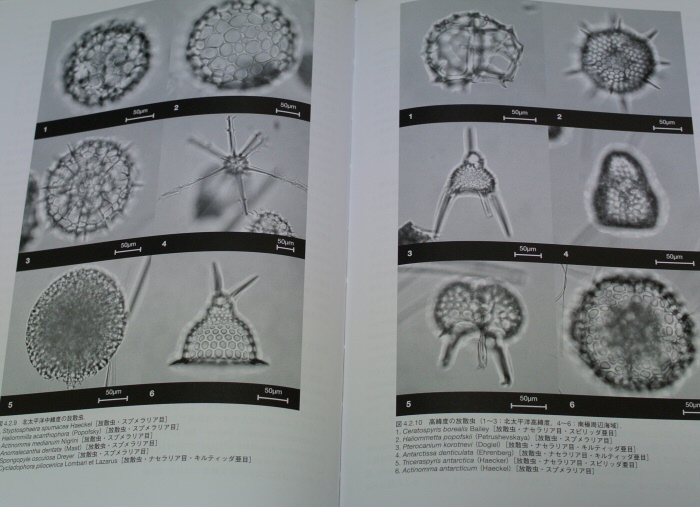

『微化石』―顕微鏡で見るプランクトン化石の世界 (国立科学博物館叢書)

きょうの画像はこの本です。本ページで特筆大書して推薦する,顕微鏡観察ファンは何があっても入手しなければならない本です。第一線の専門家が珪藻,放散虫,有孔虫,花粉,コノドント,貝形虫など,化石に残る微生物について熱く語ります。入門的な内容から,最前線の研究紹介まであって,さらに巻末には試料の処理法や封入法などについても解説があります。微化石を封入して暮らしている筆者にとっても役立つ内容を含んでいます。

おそらくは著者の方々が撮り溜めてきた,別嬪さんの微化石画像がふんだんに使用されていて,この本は顕微鏡写真の見本としても成立します。これが日本語で読めるのは大変有り難く,このような素晴らしい企画を実現させた方々には感謝以外の言葉が浮かびません。そして驚くべきは価格。専門系統の図鑑などは高価なものが多いので,この本も3万円くらいするのかと思いまして値段を見たらひっくり返りました。全く考えられない価格設定です。カラーページもたくさんあるのに,税抜き価格でページ当たり10円を下回っています。この価格だと,本を図書館等で借りてコピーすると,労力だけが無駄になります。新品を買う以外の選択肢がありません。

この本は,本ページの読者の方々にはきっと役立ちます。持っていると幸せになります。絶版になる前に,本屋へ,アマゾンへ,走れ走れ(画像/MWS)。

2014年6月29日

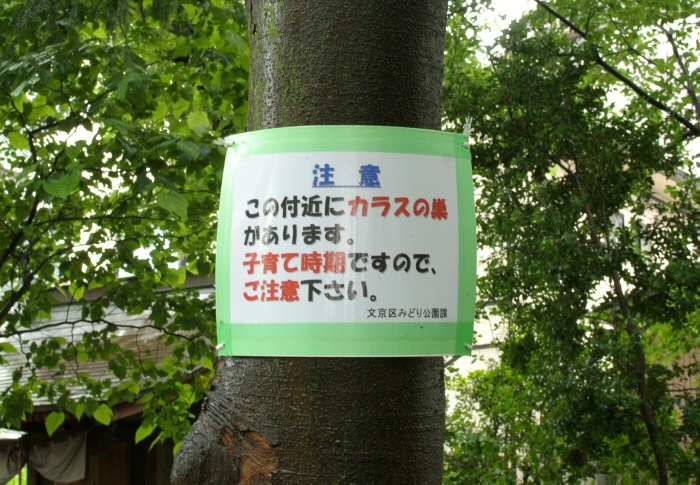

雨上がりの曇天が気に入って,ニコワン散歩をしています。本当はワンコ散歩にしたいのですけど,あいにくワンコがいません。。きょうの画像はニコワン散歩の一コマ。豊島区は公園も緑もほとんどなく,その意味では最低最悪の自治体ですが,隣の文京区に入ったとたん,たくさんの公園が整備されていて,少しは緑もあります。それで,カラスが巣をつくるわけです。

じつは昨年,やられたのです。首と腕がおかしい筆者が,少しでも回復を早めようと夕方に散歩(運動)していると,50m先方の電線にカラスがいます。彼らは,人間に向かって「ウンコ当てゲーム」をして遊んでいるので,筆者は絶対にカラスの真下は通りません。カラスの止まっている場所を確認して,針路をずらすと,なんとカラスも位置をずらします。このやろう〜! とカラスを見ながらもう一度針路をずらして,ウンコ当てゲームの標的になることは防げました。おまえの考えてることなどわかるわ〜と通り過ぎたところ,

バシツ! うぉっ。

カラスに後ろから思い切りけっ飛ばされました…。気づくのが一瞬遅く,首が回らないこともあって,取り逃がしました。ちきしょう。わかっていたらパンチ一発か,つかんで道路に叩きつけてやったのに…。オレは一度としてカラスに危害を加えてないのに,けっ飛ばしたこともないのに,カラスにけっ飛ばされた…。人生最大級の屈辱です。

さういうわけで,文京区のお役人は暇をもてあましてご親切にも,筆者のような屈辱を味わう人々を減らすために,カラス注意報を出してくれているのです(画像/MWS)。

2014年6月28日

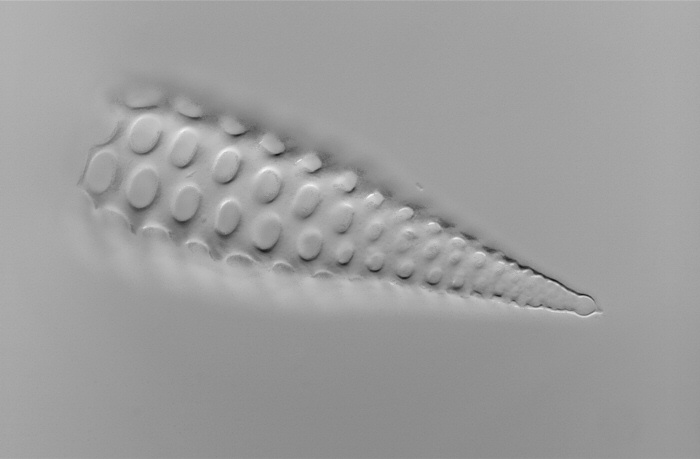

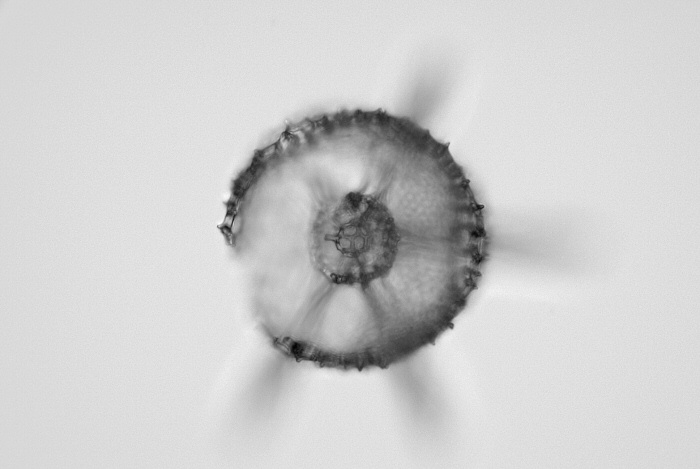

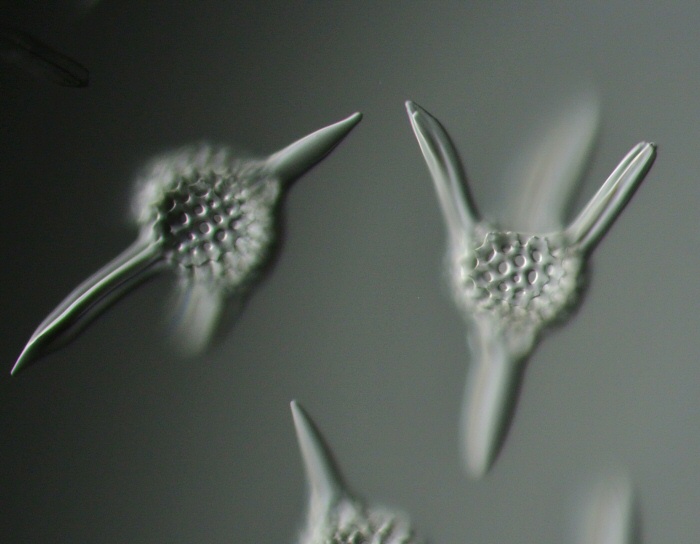

放散虫の拾い出しもすすめています。どうやら良い放散虫を集めるコツは,莫大な量の試料を処理して得た放散虫の分画に,再度強めの処理を施して一部を破壊して,壊れずに残ったものを探し出す…ということになりそうです。相手が化石ですから,脆弱なものが良好に保存されているなどという甘い夢は捨て,まずは丈夫で壊れずに残ったものをターゲットにするのがよさそうということです。きょうの画像は日本海側の珪藻土から探し出した放散虫で,金属顕微鏡の落射明視野での撮影です。放散虫はガラス板の上にのっています。照明は先日製作した白LEDを用いています。偏光観察して明暗を逆転させることもできますが,うんと暗くなります(画像/MWS)。

2014年6月27日

これはガラス海綿の骨針だろうと思います。化石です。放散虫集めの副産物として少数ながら見つかります。ひじょうに透明なガラスのチューブで,どうして生物がこんなガラス管を作るのだろうかと,見るたびに不思議に思います。沿岸性の珪藻土のなかに少数ながら入っていることが多いので,よく洗って鉱物を分離して,比較的早く沈む重い分画を集めてみると,こういった骨針が濃縮されていることがあります。画像に写っているのは,数万粒に一個あるかないかという頻度で見つかる,比較的珍しい骨針です。こういったものが集まると不思議な光景になります。本来は筆者だけが見ることができる作業場内部の風景ですが,皆様にもお裾分けです(画像/MWS)。

*1 拾い集めたものは汚染されないように厳重に保管してあるので,撮影するだけでも,よろしくないのです。できるかぎり外気に触れさせたくないので,「お裾分け」というのは誇張ではないのですよ。

2014年6月26日

毎年恒例の夏の不眠が訪れて一ヶ月というところでしょうか。2〜3日に一回,まともに寝られるという日々で,とうぜん体調も低空飛行気味になります。。そういうときは極度に集中を要する作業が難しくなることもあるので,分解清掃,メンテナンスなどの工作系に走ることになります。それできょうはランプハウスのLED交換。このランプハウスは10年くらい,Lumiledsの1W白LEDをつけていたのですが,オーバードライブ気味の使い方で酷使したので,台座こと新調することにしました。

結果がきょうの画像ですが,手抜きの極致といってもよいかもしれません。まず,「困ったときのカマボコ板」に頼みまして,これでヒートシンクの台座を作ります。といっても,ランプハウスに収まる格好に削って,ネジの通り道をつくり,ヒートシンクを固定するためのねじ穴をあけるだけです。最小の加工で済むにはどうしたらよいかを考え,金物細工はやめて木工という結論になりました。

まずカマボコ板に大まかな形を書いて,のこぎりで切断します。あとは大体の形になるように,切り出しで削ります(こういった作業のときにカッターナイフを使うと危ないこともあるので十分注意が必要です)。形ができたら,ネジの通り道をドリルであけて,さらにプロクソン(ルーター)に適当なチップをつけて仕上げます。ネジの頭がヒートシンクに当たるとよくないので,台座をネジの頭の分だけ削ります。こういうときは電動工具が便利ですね。あとは,ヒートシンクを留めるねじ穴をあけて,固定して,加工はおしまいです。

そうしたらハンダゴテを熱して,LEDにリードをつけます。「こんなこともあろうかと系」の買い物のおかげで使用できる手持ちのLEDは山ほど在庫があるのですが,フィラメントサイズに相当する発光部分がいちばん大きなシャープの銭形を選びました。位置決めがいい加減でも何とかなるからです。本当は高演色の,もっといいLEDがないかと思っています。さて次には,ヒートシンクとLEDをオリンパスEE-3310で十分に脱脂して,住友の熱伝導テープをLED側に貼り付け,けがき線で位置を記入したヒートシンクに貼り付けます。そして点灯テスト。 陽性かくにん! よかった。

とまぁこうして書くと,簡単な作業のようにも思えますが,実際,困難なところはほとんどないですが,2時間くらいは費やしています。電子工作というのは結果がクリヤカットで,作業中はそれなりに没頭できて,寝不足の脳みそにはけっこう向いているような気もします…(画像/MWS)。

2014年6月25日

きのう掲載したハスを,オートホワイトで撮影したのがきょうの画像。きのうの絵と,よーく比べてみてください。暖色系の花が大きな面積でフレーミングされているため,カメラが,「こんなに暖色なのはおかしい」と,全体の色温度を寒色系に偏らせています。その結果,葉っぱは青っぽく,花は少し紫がかったような不自然な発色になっています。実際問題としては,画像を表示するパソコンモニタのバックライトのスペクトルも色々なので,こちらで狙った効果が皆さんの画面に出ているわけではありません。それでも,撮影時のホワイトバランスは注意するに超したことはありません(画像/MWS)。

*1 この春から何度となく登場したホタルイカ君は,撮影前にプリセットでホワイトバランスを調整して,照明機材も演色性のよい(Ra=95以上)ものを選んでいます。本ページを,軽いスナップのコーナーと思うと,得られる情報が減るかもしれませんよ(^^;

2014年6月24日

雨上がりの曇天は写真撮影に最適なので,日々の運動(散歩)にカメラを持ち出したくなります。たまたま,ハスに近づける場所があって,ちょうど咲いていたので,カメラに収めました。ホント,最近のカメラはよく写ります。

カメラはNikon1J1で,レンズは1Nikkor 18.5mm F1.8です。このような画像を撮影するときに,ホワイトバランスをオートにしてはいけません。曇天なら,ホワイトバランスを曇天に設定して撮影するのです。オートホワイトにすると,花や葉が画面に占める面積によって,ホワイトの調整が動いてしまい,一定の色調で撮影できなくなります。ちょっとしたコツなのですが,もし,葉っぱや花の色再現が変わってしまい悩んでいるのであれば,試してみる価値はあるかと思います(画像/MWS)。

2014年6月23日

何からタムパク質を摂るかということが重要なのかそうでないのかわかりませんが,色々なものを食べて平均化するように工夫はしているつもりです。いつも夕飯は大量の野菜が中心なのですが,繊維ばかり食べていれば健康になるということもないでしょう。たぶん人間はいろんなものを食べると健康が維持できるのです。さういうわけで,通常は大豆(納豆と豆腐)と魚がタンパク源の筆者ですが,それだけでは足りない何かもあるかもしれないので,バラ肉とか,ムネ肉とかも食するようにするわけです。

ムネ肉は,藻塩をたっぷり振っておきます。べた塩といってもいいくらいです。それをトレーに入れて,下に昆布を敷いておきます。やがて肉から水分が出て,それが昆布を柔らかくします。そうしたら,その昆布を広げて,ムネ肉に巻き付けます。昆布締め状態にするわけです。これでチルドに1〜2日おいておき,好みであればコショウやハーブもまぶして漬け込みます。

つけ込みが終わったら,藻塩を投入した薄塩のお湯をわかします。沸騰したらそのお湯を炊飯器に入れて,そこにムネ肉を投入し,「保温」スイッチを入れます。これで25分〜50分の適当な時間(季節や温度によります)保持した後,調理後の肉をキッチンペーパーに引き上げて荒熱をとります。あとは薄くスライスすれば,鳥はむの完成です。上手に低温加熱できれば,柔らかい,縮まない,ムネ肉とは思えない食感の仕上がりになります。材料は安いですし,栄養価も高いので,これから暑いシーズンに,こういったものでタムパク質を補ってもよいかと思うのです。もちろん,鶏さんには感謝しながらいただくのですよ。

画像は鳥はむを切ったところ。包丁は使い古しの正本牛刀で刃先の仕上げは丸尾山『合さ』です。包丁の左面をぴったりつけるようにして,包丁の重さでスライスしていくと,ハムのようにきれいに切れます(画像/MWS)。

*1 加熱が終わった塩水は,ダシも出ているので,煮詰めてスープにできます。少しミョウガを散らして玉子を落としてかき混ぜれば,玉子スープのできあがりです。

2014年6月22日

昨年末にパソコンがクラッシュして以来,深度合成ソフトは使っていませんでしたが,久しぶりにCombineZPを使ってみました。結果はきょうの画像で,イマイチ,イマニ,イマサンくらいの出来ですね…。画像処理というのも一つの「技術」ですから,常に習熟のための訓練をしないといけないと思い知らされました。そういえば,ImageJも長いこと使っていません。この2つのフリーソフトは,顕微鏡観察者の定番ソフトとも言うべきものですから,もしまだお試しでないかたは,使ってみてもいいかもしれません(画像/MWS)。

2014年6月21日

屈折率1.43程度のメディアが必要になり,2種の油浸オイルを混ぜてみたところ,まるで水と油のように混ざりません。1つはシリコンオイル,もう一つは通常の油浸オイルで,たぶんベンゼン環にハロゲンをくっつけて屈折率を高めたものだと推測しています。同じ疎水性だから混ざるかもしれないと思いましたが,甘かった。。シリコンオイルの疎水性はふつうの脂肪酸や炭化水素の疎水性とは性質が異なるようですね。残念。

目的の屈折率は水とグリセリンで達成できるのですが,時間的に安定なものが欲しくてオイルを試したのでした。ふしぎと,屈折率1.3付近の溶媒はありますが,1.43付近の溶液は少なくて,1.46以上になると豊富にある感じもしています。顕微鏡の観察法によっては,位相物体の屈折率とメディアの屈折率差を小さくしたり大きくしたり調整が必要になるので,各種の屈折率の液体と,できれば封入剤が欲しいところです。しかしそんな都合のよいものがなくて,いつも探しては,いつも困って終わりという状態が昔からずっと続いています(画像/MWS)。

2014年6月20日

ここのところひじょうに忙しく,本ページも業務日誌化してしまい申し訳なく思うかぎりです。「本日の画像」→「MWS業務日誌」にした方がよいのかしらと考える今日このごろです…。検討事項がいろいろあって,イメージング/封入技術のかぎりを尽くしている感じでもあります。この忙しさを伝えるために,この数日に使った顕微鏡関連対物レンズ(RMSマウント)だけを書き出せは,

Leitz Photar 12.5mm F1.9

Zuiko Macro 20mm F3.5

Zuiko Macro 38mm F3.5

NCF PlanApo 2x (0.1) 160/-

NCF PlanApo 4x (0.2) 160/-

NCF PlanApo 10x (0.45) 160/0.17

NCF PlanApo 20x (0.75) 160/0.17

NCF PlanApo 40x (0.95) 160/0.11-0.23

CF Plan 10x (0.25) 160/-

CF Plan 10x (0.25) 160/- Ph1

CF Plan 20x (0.40) 160/0.17

CF Plan 40x (0.65) 160/0.17

CF LWD 20x (0.40) 160/0-2 Ph2

CF LWD 40x (0.55) 160/0-2 Ph3

CF LWD 40x (0.55) 160/0-2 DIC

CF PlanApo 20x (0.65) 160/0.17

CF PlanApo 40x (0.95) 160/0.11-0.23

NCF Fluor 40x (0.70) 160/0-1.2 LWD DIC

CF M Plan 5x (0.1) 210/0

CF M Plan 10x (0.25) 210/0

CF M Plan 20x (0.40) 210/0 LWD

NCF M Plan 20x (0.35) 210/0 ELWD

CF M Plan 40x (0.65) 210/0

CF M PlanApo 40x (0.80) 210/0

ED Plan 2x

などということになっています…。これらのレンズで観察/テスト撮影を行うわけですから,作業量は膨大になるのです。しかし皆さん(笑),この膨大な作業量は,筆者の専門的な経験と知識によって生じたものです。もしも,顕微鏡について何も知らない,そこいらへんの大学の先生のような人だったら,手元にある機材で済ませて,それなりの画像を得て,それで終わりでしょう。その画像が,及第点に達しているかどうかも判断することなしに。

ここが難しいところなんですね。顕微鏡(に限りませんが)というのは,対象物の光学的特性やマウント方法によって最適な観察手法を選ばないと,ベストの結果が得られないのです。手元にある機材を使ってみて,「まぁこんなもんやろ」は素人なのです。プロならば,対象物をみて,最適な機材を選び,その像を観察して追い込んでいきます。それは感性が頼りの(風景写真のような)世界とは違って,狙った構造が表現できるかどうかで決まる,どちらかといえば,物理(光学)の世界の範疇にはいる作業と思われます(画像/MWS)。

*1 もちろん,何も知らなくても十分な仕事ができることもあります。現在では,顕微鏡はそういった使われ方をしている例が多いように感じています。しかしながら研究用の顕微鏡は,熟練者がその気になれば色々なことができる道具でもあります。技量により仕事の質が変化することもあり得ます(見えなかったものが見えるようになるなど)。ですから機材選びができる程度の知識と経験は持ち合わせた方がよいと思います。

*2 「大学の先生のような」と書いたのは,ちょっとイジワルだったかもしれません…。すみません。現在,大学の先生になるような人で,顕微鏡のまともな教育を受けた人は,きわめて少数だと思います。というのも,主要な大学から光学顕微鏡の授業が消えて久しいので,顕微鏡がどのような道具なのかを知る人が大学業界に少ないのです。もちろん詳しい人もいるのですが,そういった人は,研究上の必要性から独学で勉強した人ばかりです。つまり現在の大学は,顕微鏡の何が問題なのかさえ認識されていない,気づかないので何も問題がないことになっている,そんな状況なのではないかと思っています。

*3 その人が顕微鏡を使えるのかどうかを判定する簡単な方法があります。「どんな機種をお使いですか?」「対物レンズは何をつけていますか? NAは?」「この画像はコンデンサNAいくつくらいですか?」 このくらい聞けば十分です。3つとも答えてくれれば,その人は顕微鏡を勉強した上で使っていると推測できます。筆者の経験からは,「どんな機種をお使いですか?」「うーんとニコンだったと思います。いや,オリンパスだったかな?」,「対物レンズは何をつけていますか?」「えーと,10倍と40倍と,えーと,えーと。。NA? NAって何ですか?」,「この画像はコンデンサNAいくつくらいですか」「えーと適当に,見える具合でやってます」という感じがいちばん多いように思います。機種がきちんと答えられて,対物レンズの種類とNAが答えられ,コンデンサについて答えられた人は,数えるほどしかいません。機種も知らず,どんなレンズがついているかも知らず,光の制御も適当にやっている。そんな覗き方なら,小学生でもできますよね…。

2014年6月19日

はじめてブルーインパルスを見たのは,5歳か6歳だったと思います。当時は,横田基地,立川基地などに近いところに住んでいて,自宅からブルーインパルスの演技飛行が見られました。いちばん最初に見たときは,裏山で「虫取り」に夢中になっていたときでした。ごーっと音がして,上昇したかと思った数機の飛行機が,カラフルな煙を吐きながら真っ逆さまに落ちていき,見えなくなりました。虫取りの少年は飛行機が墜落したんだと勘違いして,どんな強力な爆風がくるのかと怖くなって,走って山の中に逃げたのでした。それは数キロメートルは離れていそうな出来事だったのですが,仮面ライダーでときどき爆破のシーンをみていた少年としては,なんだか爆風がくるように思ったのです。

それで息を潜めていると,先ほど墜落したはずの飛行機が,カタマリになって頭上を通過していきます。狐に化かされた気分というのか何というのか,ポカンとしながら編隊を見送ったのでした。演技飛行というのを知ったのは,それからあとになります。まだ当時はF86の時代で,小回りのきく感じの,飛行機がはっきりと見える演技だったように思います。何十年後にブルーインパルスをみても,あの場面を思い出して感慨深いですね。きっと「衝撃的」という言葉は,ああいう場面で使うものなのでしょうね(画像/MWS)。

2014年6月18日

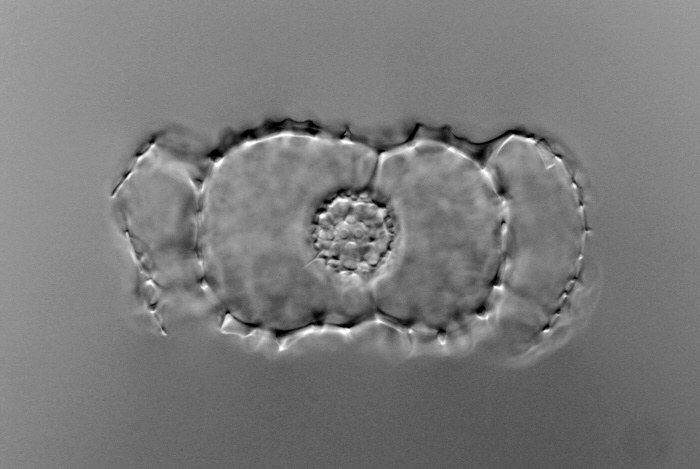

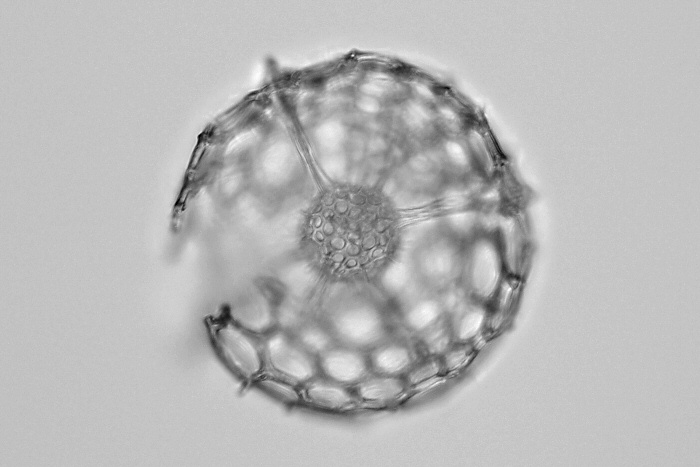

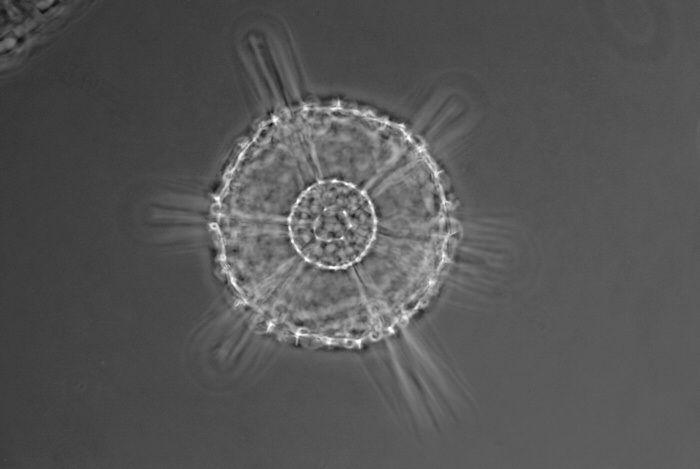

放散虫の山を引っかき回していると,たまに,絶妙に割れたものが見つかります。きょうの画像がそれで,3重の殻を持つ球状の放散虫なのですが,外側も,二枚目の殻も,ひじょうに良い位置で割れていて,中心部の小さな殻が見えています。放散虫はシリカの骨格が分厚いので,その構造を通して内側を見るのがなかなか困難なので,割れているものが有り難いという現象が発生します。Jシリーズの珪藻では,割れているものは放出価格で出しているのですけど,放散虫の場合は逆に貴重品になることは間違いありません。多くの方にご覧いただけるように,どうやって在庫を増やすかが,最大の問題になってきます(画像/MWS)。

2014年6月17日

きのう作った撮影装置で撮ったのがきょうの画像。割れた放散虫をガラス板の上にのせて,割れている「窓」をこっちに向けて,中身の構造にピントをあわせたものです。画像は明視野と明暗視野の二枚合成です。対物レンズは金属顕微鏡のNA=0.4,LWDです。何とか使える画像にはなっている感じですね。しかし高倍率になると振動の効果が無視できなくなるので,金属顕微鏡にのせてしまった方が良いことはいうまでもありません。しかし放散虫や珪藻を拾い出す作業は,スライドグラスの上でやっているわけではないので,顕微鏡のステージに載せるだけでもひじょうに面倒な作業が必要になるのです。それで,そのような面倒がいらない撮影システムを組んだわけです(画像/MWS)。

2014年6月16日

特注の仕事に対応するために,ユニバーサルな撮影装置を組みました。マクロ領域から本格的な顕微鏡写真の領域までをカバーする撮影システムで,きょうの画像がそれです。玉抜きのズームレンズにBORGの各種リングを介して,Cマウント→RMSネジに持ち込んでいます。エクステンションチューブの利用によって,鏡筒長は生物顕微鏡旧規格の160mmや,金属顕微鏡旧規格の210mmに調節可能です。実体顕微鏡用のフォーカシングユニットに載せるのに,ケンコーのステップアップリングを砥石で削ってBORGのリングに挟み込んだものを利用しています。カメラはNikon1 J1とJ2で,リモコンシャッターによる無震動撮影が可能になっています。現状では拡散板による透過照明とLEDによる落射照明の同時照明が可能になっています。テスト撮影の結果,低倍率のプランアポやRMSマクロ,高倍率のMプラン(NA=0.8レベル)でも実用可能でした。これで特注の仕事にも使えそうです(画像/MWS)。

2014年6月15日

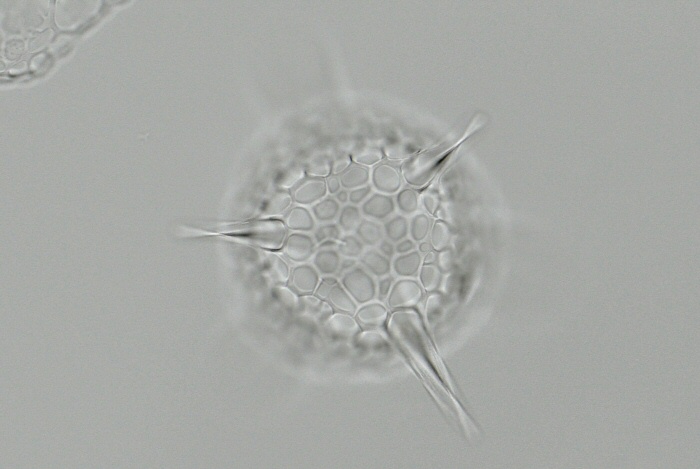

これも放散虫。二枚の画像を合成しています。この放散虫は外側の殻の中央部がくびれているので,そこの部分をピンぼけにすることができます。その部分に合成すべき内部構造があるので,合成の効果が出やすく,けっこうきれいに見える気がします(画像/MWS)。

2014年6月14日

サンプリングに行かなければならないのですが見送りました。恒例の夏の不眠に悩まされており,朝まで一睡もできなかったのです。朝から少し寝て,あとはひたすら放散虫を相手にしていました。勉強することばかりで,検討すべきことが山ほどあって,いくら時間があっても足りません。とにかく顕微鏡を覗いて,テスト封入を繰り返し,色々なことに対応できる技術を身につけなければなりません。13日はテスト封入を3枚行ったのですが,いずれも残念な結果になりました。封入剤というのは本当に微妙で,すぐに気泡が発生したり,部分的に固まってきたりして,扱いが難しいです。ねらった構造を鮮明に見せるための,屈折率のマッチングも大事ですが,選択肢が少ないので,技術でカバーすべき部分が多く,勉強べんきょう,また勉強です(画像/MWS)。

2014年6月13日

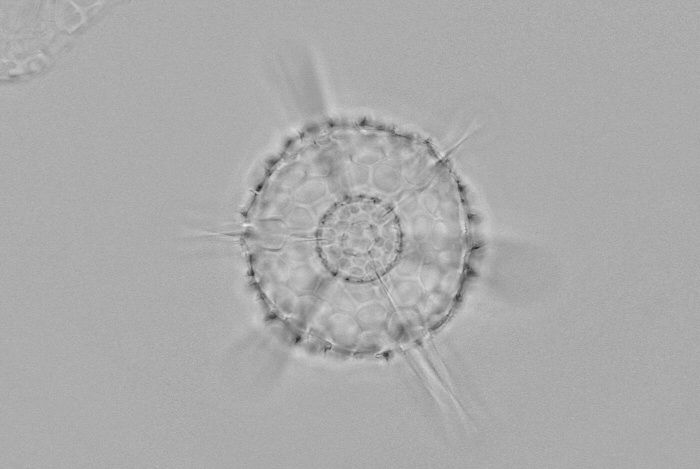

きのう掲載した放散虫を位相差で撮影したものがきょうの画像。一枚目は表面。二枚目は内部にピントを合わせています。画像合成はしていません。位相差の深いピントで何となく構造がわかりますが,きのうの明視野像とは趣のことなる絵になっています。まともに検鏡しようとすると,最適な封入法,検鏡法,画像処理法の組み合わせを見つける必要がありそうです(画像/MWS)。

2014年6月12日

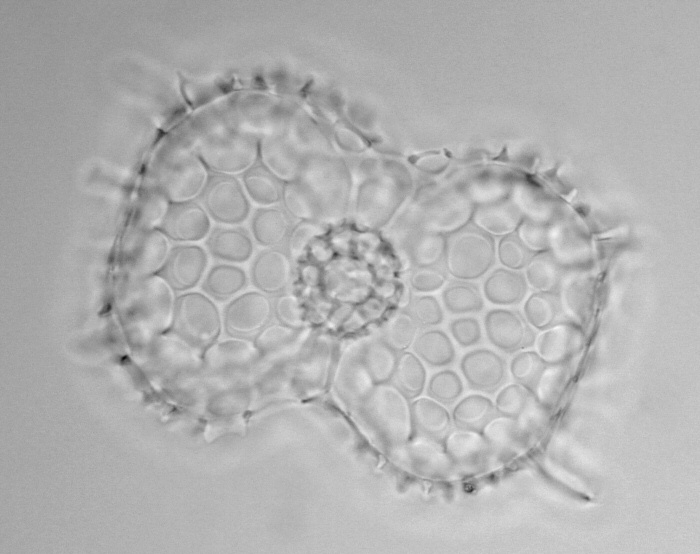

せんじつ放散虫を割る刃物を作ったわけですが,それがなくても放散虫の中身はある程度は見えます。画像上が球状放散虫の外側。この放散虫は3重構造になっているので,それぞれの殻にピントを合わせて合成した画像が二枚目です。いちおう構造がわかりますが,内部の殻の模様は,高度に画像処理しているにもかかわらず,ひじょうに見にくくなっています。これで我慢できるのであれば,刃物はいらないのですが,もっと鮮明に見たいのなら,殻を割る必要が出てくるわけです。筆者の技術をもってすれば,放散虫の殻を割ることは不可能とはいえませんが,それでも,この殻のどこまでをどう割るか,というのは超絶難しいです。4重の殻で3つまで割る,などというのは,偶然が支配する世界のようにも感じられます。しかし顕微鏡下で放散虫をつついて割るというのは良い経験になります。なにより,どの種がどのくらい丈夫なのかがダイレクトにわかります。想像以上にがっちりしているものがいます(画像/MWS)。

2014年6月11日

アジサイを撮影して歩いたわけですが,本当は,コレを見にいったのです。郊外に住んでいた頃は,よく山に入ってきのこ探しをしたものでした。きのこなど,どこに生えているの? と思う人もいるでしょう。最初は見えないのです。しかし図鑑とにらめっこして,「こんなの見てみたいなぁー」と吠えながら毎日を過ごすと,自然にきのこの姿が脳に入力されます。そして野山を歩いているうちに,とつぜん,見たかったきのこが現れるのです。まぁ,早くて一年,遅くとも五年で,いろいろなものが判別できるようになってくるかと思います。きのこは,植物でいえば花に相当するものですから,少しでもタイミングがずれれば見られません。そのタイミングが何となく読めるようになってくると面白いわけです。画像のきのこは,そろそろ出ているだろうと近所の公園に行ってみたら,ちゃんと出ていたのでした。ヤナギマツタケでよいかと思います。大都会でも見られる貴重なきのこです(画像/MWS)。

2014年6月10日

雨が続くと運動不足になりがちなので,作業と雨の合間をねらってぐるぐると歩きました。まぁ,もう一つの目的は,発作的に購入した1 Nikkor 11-27.5mm F3.5-5.6のテストというのもあります。筆者は手ブレ補正を不要と思っているので,VRレンズとはおさらばです。80年代のカメラ小僧としては,ブレの条件を考慮して,そもそもブレのない画像を取得するのが基本と思っています。。

雨上がりで曇天ですから,ホワイトバランスを曇天に固定したままで,アジサイを写して歩くのに最適です。文京区内を一時間ほどうろうろして,見栄えがしそうなものをカメラに記録して歩きました。雨上がりの植物はじつに生き生きして,被写体としてもいいですね。きょうの画像はそのなかから4枚。カメラはnikon1J1です。このレンズは定評の通りで,とてもよく写りますね。よく写ると言うことは,収差が気にならず,被写体そのものを見ることができるということでもあって,とーってもいいのです(画像/MWS)。

*1 手ブレ補正というのは,高空間周波数の情報を消すおそれのあるものだと考えています。顕微鏡写真などではまったく不要なものともいえます。ボディ内手ブレ補正があるとボディ側で情報欠損が起こる可能性があるので,そのようなボディは導入したくありません。Nikon1はレンズ側で手ブレ補正,ボディ側ではなしですから,手ブレ補正なしのレンズをうまく使えば,高空間周波数の情報を活かすことができるように思います。手ブレ補正のレンズは,最初に購入したキットに付属していましたが,ほとんど使わずに,今回のレンズに買い換えとなりました。風景写真を数枚も撮れば,手ブレ補正のON/OFFに関係なく,ある種の像の甘さに気がつく人もいるかと思います。そういう人は,手ブレ補正機能のないボディ,レンズで統一して,あとはブレのない条件を追求して撮影すれば,鮮明な画像を得られるでしょう。

2014年6月9日

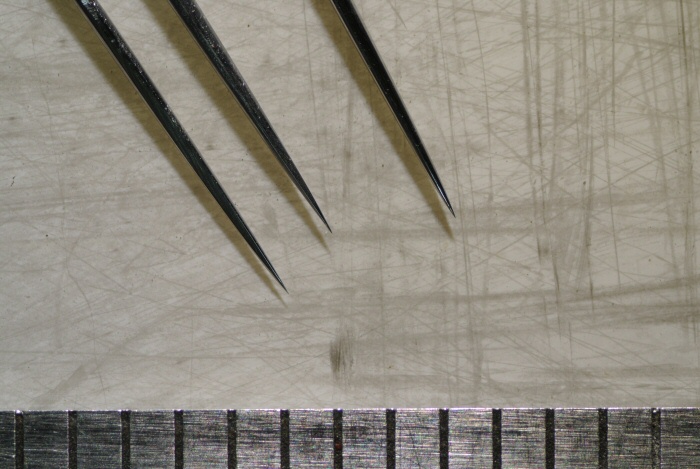

針で放散虫に穴をあけることはできるのですけど,いろいろ操作していると,刃物で割断した方がいいものもあって,その関係でマイクロ刃物を作りました。針研ぎと違って,こちらは簡単です。回転工具にダイヤモンドチップをつけて,斜めに研磨して,刃物的な形を作ります。形はこの段階できちっと作った方が,時間の節約になります。

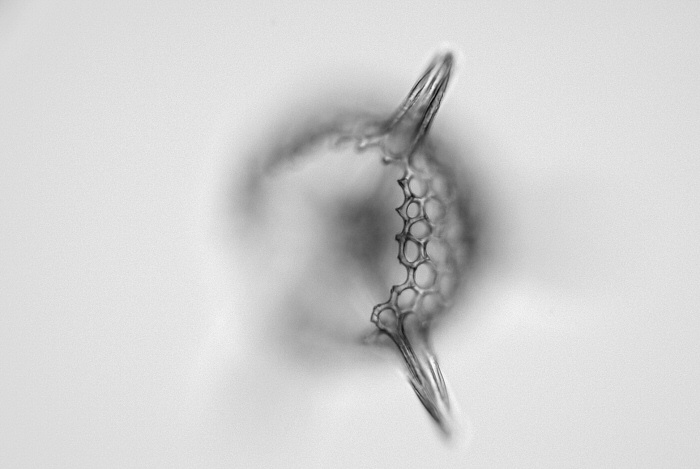

形ができれば,耐水ペーパーの空研ぎで形を整形すればOKです。#2000,#5000と研いで,ラッピングフィルム#15000で仕上げ研ぎを行えば完成です。切っ先のアールで放散虫を割断するので,この部分は切れ味の良い刃をつけておきます。線材はピアノ線か,ステンのバネ線です。画像は研ぎ上がった刃先ですが,撮影倍率は昨日と同じです。汚れたシリコン版の上で撮影してありますが,画像中央に見えるホコリ,これは,この刃物で簡単に切ることができます(画像/MWS)。

2014年6月8日

放散虫を割るための針を作りましたので備忘録です。放散虫は殻の中に内部構造があるものがあって,それはまるで,ザルの中に入ったザルの中のザルを見ているようで,さすがの光学顕微鏡をもってしても,鮮明には見えないのです。そこで,殻が壊れて内部が見えるものを拾い出して並べるお話しはすでに書きましたが,いかんせん,うまい具合に壊れている放散虫は数が少ないのです。そこで放散虫を割って中身を見やすくできないかということで,針研ぎをしたわけです。

線材は0.5mmのピアノ線とステンレス線を使います。まずこれをダイヤモンドの回転工具で薄板にして,それをまんべんなく研いで,細線にします。ここで細線にしないと,先端を毛のように細くするのが困難になります。適当に細くした線材はスエヒロの#3000で研いで,さらに細くします。研ぎ方はかなり難しいのですが,先端を砥石にぴったり当てて,反対側をしならせてバネをきかせて,そのコシの加減でテーパーを作っていきます。少し研いでは実体顕微鏡で確認して,また研いでの繰り返しです。ある程度形ができてきたら,耐水ペーパー#2000,#5000でさらに形を作ります。このときも耐水ペーパーは砥石の上に置き,先端をぴったりつけるようにして,線材をしならせながら研いでいきます。目で見て研ぐことはできないので,感覚だけが頼りの世界です。

おおむね形ができたら,ラッピングフィルム#15000で仕上げ研ぎを行います。ラッピングフィルムは厚手のシリコン板に貼り付けて使います。これで針を引きながら,先端をさらに細くして調節します。肉厚の部分は重点的に研いで,ときに回転させながら針先を引いて,均等に尖らせるようにします。あるいは,両側平面に研いで,尖ったヘラのようにすることもあります。この作業も10回研いだら実体顕微鏡でチェックするというような繊細な作業です。手が滑ればあっというまに針先をナメテしまい,石研ぎからやり直しになります。

そうやって仕上げた針3本がきょうの画像です。特別に細いものを製作しているので,一本作るのに1時間くらいかかります。画像に写り込んでいるスケールが一ミリメートルの目盛りですから,この針がいかにシャープか,おわかりかと思います。画像二枚目は,同じ倍率で撮影した放散虫です。作った針で殻を割って穴をあけてあります。おそろしく細かな作業ですが,やってできないことはない,そんな感触を得ています(画像/MWS)。

2014年6月7日

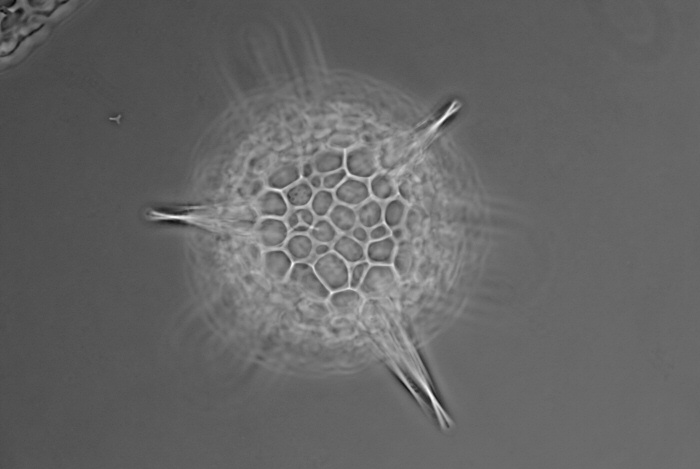

きのうの放散虫を撮り直して輝かせたのがきょうの画像。ハネノケコンデンサの絞り面近くに拡散板を置いて,コンデンサ下から影を投影して偏斜照明にしています。コンデンサNA=0.9,対物レンズNA=0.45です。ちょっと追い込みの足りない絵ですが,ガラスの質感がわかりやすくなっているように思います(画像/MWS)。

2014年6月6日

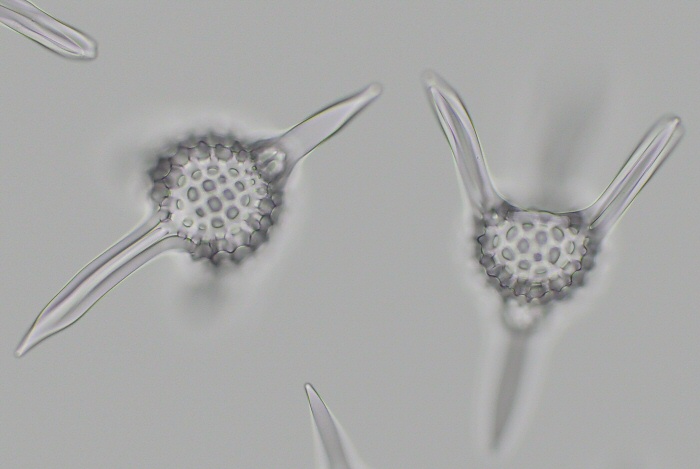

久しぶりにこの放散虫を集めました。確か以前は2008年に日本海側の堆積物から見つけたのが最後です。数が少なくて,湿泥4mlから100個出てくるかどうかで,しかも大半は壊れています。またこの堆積物はきれいにほぐすのが難しく,ほぐすためだけに今回,5年を費やしました。その経験から,次回は数百分の一くらいの時間で処理できそうな感触も得ました。この放散虫,たぶんLychnocanoma属の一種で間違いないと思いますが,大きくて立派で,輝きが素晴らしく,どうにかして大量入手ができないものかと思っています(画像/MWS)。

2014年6月5日(2)

これからトマトがおいしいシーズンになりますので,トマトの果汁を逃がさない切り方を再掲しておくのも大事かと思われます。大切なことを繰り返し伝えるのは教育技術のイロハのイです。本ページの2011年11月17日をご覧頂くと,その詳細が記されていますが,要するにトマトの皮をむくと見えてくる色の濃いラインに沿って包丁を入れると,果汁が封じ込められるというわけです。きょうの画像はそのようにして切った夕飯のトマト。だらだら液だれしないのは本当に良いです。

筆者の大嘘な調べによれば,全世界で生食されるトマト推計5000万トンのうち,果汁漏れによって失われる部分は20万トン程度です。これは国内のトマト総生産の1/3にも匹敵する重さで,これを有効利用するのであれば,少なくとも数千万人の栄養改善に役立ち,水系の汚染,ゴミの増加を食い止められます。イグノーベル賞をもらえないのが不思議なくらいの大発見ですので(笑),当サービスのHPをご覧の皆様は,研ぎのページばかり見ていないで,まねして,広めましょう…(画像/MWS)。

2014年6月5日

玉抜きは問題なく完了しました。まず先端リングのイモネジを外してひねるとリングが外れます。次に前群のユニットを外してからレンズを除去します。絞り環の前後も,手でそのまま,またはカニ目で回せば外せます。ピントリングのゴムは外して,石けん+歯ブラシでゴシゴシやって流水で洗えば見違えるようにきれいになります。外装部はガラスクルーに歯ブラシで汚れをゆるめたあとに拭き取ります。最後はエタノールで拭きます。こうして玉抜きして組み上がったものを使って撮影したのがきょうの画像。本ページ4月28日で紹介した方法を使って,装着したレンズはオリンパスのズイコーマクロ38mm F3.5。これをF5.6まで絞っています。被写体は6月3日付けで掲載した石灰岩で,左下部分の拡大です。カメラはNikon1 J1,電球色LEDで照明して,リモコンシャッターです。ピクセル等倍でみれば無効拡大気味ですが,web用に縮小表示するなら,問題なさそうです(画像/MWS)。

2014年6月4日

ジャンク箱をあさっていたら,手頃なものを発見して連れて帰ることになりました。ズームニッコール43-86mm F3.5。色々な意味で有名なレンズです。周辺がた落ちの旧式レンズということもできますし,中心だけは画質が落ちない名レンズという言い方もできましょう。いまでもキワモノ好きな人が愛好するレンズです。なんとなく素人分解の形跡が見られる感じもするレンズでしたが,カビもなく,故障も見られないし,乾徳山程度の価格ということもあって,有り難い気分でした。もちろん,筒だけ欲しいのです(画像/MWS)。

2014年6月3日

石ころは磨くことにより,その本当の美しさが引き出されるのです…。ということで,画像一枚目は菊花石,二枚目は石灰岩。どちらも賑やかな模様で面白く,筆者の好みでもあります。特に太古の化石が詰まった石灰岩は,見ていて飽きないですね。

石磨きは,なかなか感動的なので,趣味としてもオススメかもしれません。そこいらへんから拾った石を平面に研磨して,つるつるに磨けば不思議な模様が出てくるかもしれませんし,化石が拝めるかもしれません。砥石,耐水ペーパー,コンパウンドを使う技術が身に付きますので,研磨技術の習得という点でも良いかもしれません。何しろ,石ころがきれいに磨ければ,スプーンはピカピカ,鍋もピカピカ,流しのシンクもピカピカ,自転車のリムもスポークもピカピカ,古い腕時計もピカピカ,包丁もピカピカ,何でもかんでもピカピカにできるのです。

そうやって身の回りのものをピカピカにして喜んでいるのは,おまえの前世がカラスだったからだろー!といわれてしまいそうですが,筆者の調べでは,前世がカラスだった人で,当HPを喜んで見ている人が全国に287人くらいはいるはずなので,つつしんでお知らせする次第でございますー(画像/MWS)。

2014年6月2日

1日の都心は前日に引き続き熱地獄になって,とても外出できる状況ではありません。それで,ずいぶん久しぶりに石磨きをしました。休日に休日らしいことをしたのはいつ以来でしょうか…というのも大げさですが,一心不乱に石を磨くのも良いモンだと思いました。一つは菊花石,もう一つはウミユリの化石か何か(石灰岩)です。両方とも昨年末に池袋でミネラル補給したものです。

菊花石の方は,シャプトンオレンジにスエヒロのWA#400をすりつけて面出しして,そのあとは,耐水ペーパーで#1000,#2000,#5000で仕上げます。硬い石なので,これである程度の光沢が出て,仕上げとしてOKです。石灰岩の方は,切り出した鋸の傷まみれでしたので,シャプトンオレンジにWA#400をたっぷり出して各面を削り落として平面にしました。そのあと,シャプトンオレンジに赤レンガを名倉にして軽く研磨して,あとは耐水ペーパーで#1000,#2000,#5000です。石灰岩は柔らかく,これだけだとつや出しになりませんので,絹と化繊の布にコンパウンドを付けて,細目,極細の順に研磨して,つや出しします。

このように書くと簡単そうですが,実際は研ぎ目を細かくしていく段階で大きな傷などの欠陥があらわになり,耐水ペーパーで#1000からやり直しを何度か…ということになっています。研ぎというのはゴマカシがききませんので,おのれに対してどこまで誠実に作業を続けられるかが,仕上がりの結果となって現れます。たまには研磨に取り組んでおのれの心をみがきましょう(笑)。

画像は磨き上がった石ころと,コンパウンドです(画像/MWS)。

2014年6月1日

巣鴨上空を通過するブルーインパルス (スモーク オン!)

2014年5月31日 17時43分40秒〜

Tokina AT-X 90mm F2.5,F5.6,絞り優先モード,+0.7EV,Nikon1 J2

前日のリハーサルでは,「スモーク オン!」の時刻が17時43分52秒でした。31日の本番では,17時43分46秒に「スモーク オン!」になっています。昨日の場所から150メートル西でカメラを構えましたが,ブルーインパルスは正確に昨日と同じ経路をトレースしていました。恐るべき空の男たちです(画像/MWS)。

Copyright (C) 2014 MWS MicroWorldServices All rights reserved.

(無断複製・利用を禁じます)

本ページへの無断リンクは歓迎しています(^_^)/

トップに戻る