本日の画像

MWSが顕微鏡下の世界を伝えるコーナーです。

日々の業務メモやちょっとした記事もここに記します

MWSが顕微鏡下の世界を伝えるコーナーです。

日々の業務メモやちょっとした記事もここに記します

【サイトトップ】 【9月】 【10月】 【11月】 【12月】 【2008年1月】 【2月】 【3月】 【4月】 【5月】 【6月】 【7月】 【8月】 【9月】 【10月】 【11月】 【12月】 【2009年1月】 【2月】 【3月】 【4月】 【5月】 【6月】 【7月】 【8月】 【9月】 【10月】 【11月】 【12月】 【2010年1月】 【2月】 【3月】 【4月】 【5月】 【6月】 【7月】 【8月】 【9月】 【10月】 【11月】 【12月】 【2011年1月】 【2月】 【3月】 【4月】 【5月】 【6月】 【7月】 【8月】 【9月】 【10月】 【12月】 【2012年1月】 【2月】 【3月】 【4月】 【5月】 【6月】 【7月】 【8月】 【9月】 【10月】 【11月】 【12月】 【2013年1月】 【2月】 【3月】 【今月】

原子力災害関係の記事だけを見たい人は こちら をどうぞ(2011年9月再開)。

2011年11月30日

岩手県釜石市にある県の水産技術センターに行ってきました。このセンターでは顕微鏡が大量に流失し,まったく業務ができないとのこと。このうち,赤潮,貝毒予測の専門家から,津波をかぶった顕微鏡は塩抜きして保管してあるがどうにもならない,捨てるにもあきらめきれない,使い慣れたBH2がどうしても手元に一台ほしい,との依頼が筆者のもとに届きました。依頼者は機材を送付して修繕して欲しいようでしたが,現物を見ないと修理可能か判断できませんし,一度海水に沈んだらまず修理は不可能なので,現地まで行くことにしました。

画像一枚目は水産技術センター(画像左奥の建物)の少し手前から撮影したものです。津波のエネルギーに驚かされます。というか,まったく理解不能な凄さです。なんでしょうか,これは。

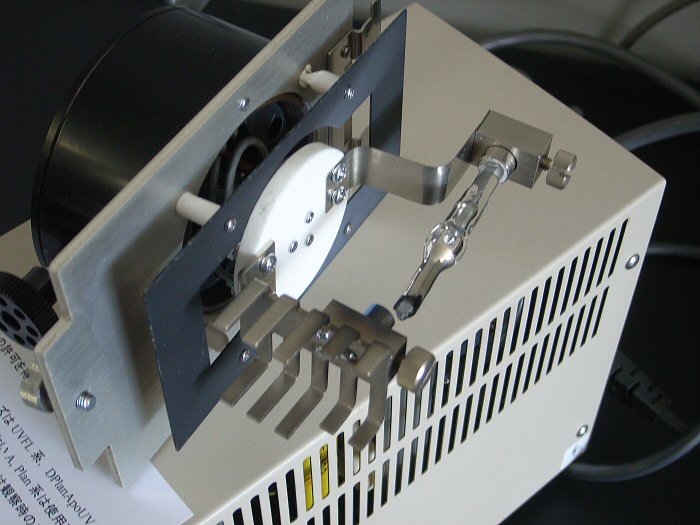

メンテナンス作業は困難なものでした。サビの進行もひどいのですが,物理的な損傷も大きく,救済できない部品がほとんどでした。しかし一部は分解メンテナンスによって復活するものもあったので,赤潮予測業務のためのシステム構築を目指して作業を開始しました。画像2枚目は筆者保有の持ち込み機材に被災した機材を修理しながら組み付けているところです。海水に浸かっていますから,ハガネを用いた部品のサビがひどく,特にコンデンサの絞り羽根がひどい状態で,すべてバラしてサビ取り,清拭を行い,組み上げることになりました(画像3枚目)。

対物レンズは内部に水が入っているものとそうでないものがあり,傷をつけないように注意深く清拭して,サビを磨き取るだけで使用可能なものもありました。その一方で,内部に入り込んだ海水がガラスを溶かしてしまい,表面研磨をしても失透がなおらないものもありました。錆び付いてレボルバから外れないものも多く,専用の工具を持ち込みましたがそれでも外れずに,翌日は腕から肩がひどい筋肉痛になったほどでした。対物レンズは30本以上あり,概算でも250万円以上の損失です。少しでも再生できれば,それだけ予算節約になるので,可能な限り修復を試みることにしました。

釜石市は復興関係者が多数入っていて,平日はまったく宿がとれませんでした。このため,週末の宿泊になり,作業は朝から晩までの2日間しかとれませんでした。しかし使い慣れたBH2により震災以前と同等の水準で検鏡作業ができる,という目的について,赤潮予測の専門家からもOKをもらい,ほっとしました。画像4枚目は当サービスから提供した機材をチェックいただいているところです。左が修復したBH2明視野,赤潮藻類計数作業用の仕様です。右は無期限貸出したBH2-RFCA,蛍光位相差,プランアポセットです。

顕微鏡を組むときは,その顕微鏡でどのような試料をどのような方法で検鏡するかを詳しく知らねばなりません。筆者は赤潮・貝毒予測の業務内容についても深く理解できますので,検鏡法についても完全に理解できます。このため,業務内容に最適なシステムを提示して検鏡法の指導もできます。今回の被災地支援は,依頼者と筆者の専門分野が近く,ハイレベルな仕事ができました。また,作業中にいろいろ耳学問することもできて,非常に有意義な体験にもなりました。

今回の被災地支援活動に関して,当サービスのお客様や『本日の画像』の読者の方から,機材提供のお申し出や支援物資等の恵与をいただきました。まだこちらからの依頼もしていないのに,このコーナーを読んで事態の深刻さを理解し,先回りして被災地への支援を表明して下さる。なんて有り難いことなのでしょう。このような素晴らしい方々に恵まれている筆者は,とても幸せだと感じました。そしてそれが今回の被災地での活動の大きな力になりました。この場を借りて御礼申し上げます。皆様いつもありがとうございます(画像/MWS)。

【業界関係者の方々へ】

上の記事で述べた通り,被災地では非常に大きな損害が生じています。沿岸の水産,漁業関連施設では顕微鏡を多用しますが,1階から2階までが津波の被害を受けたところも多いので,損失数は計り知れないほどです。しかしながら,周知のように,遊走子の確認や貝類の幼生の確認など,顕微鏡を使った業務は水産業の復興に欠かせません。

このような現状がありますので,関係機関,特に大学,研究所等に所属の方々は,まず被災地がこのような機材の損失状況にあるということを,情報としてできるだけ多くの方と共有して下さい。そして次に,被災地の水産関連機関に知人がいるという方は,個々に連絡を取り合い,機材支援について話し合って下さい。廃棄品の譲渡や機材の貸与などいろいろな解決策があるものと思います。

被災地の方々は遠慮深い人が多く,なかなか物を恵んで欲しいとは言いません。しかし今回の津波災害は,「そんなこと言っている場合じゃない」のです。

全国の教育機関や研究機関で死蔵されている顕微鏡は膨大な数になります。もし被災地の復興が進み,そこで,1年に1回でも顕微鏡が必要ならば,何年間も使われないままの死蔵された顕微鏡を被災地に回すべきです。備品管理の意味からはいくつかのハードルがあることも理解しますが,その辺りはうまくやり過ごして,研究者・教育者ならではの支援が進むことを祈っています。

2011年11月29日

筆者がクロネコヤマトを褒めすぎたせいか,超高圧水銀灯の破損事故が発生しました。5年ほど前にも超高圧水銀灯のチョークコイル型電源のフレームを曲げられたことがあって,どうも,筆者は水銀灯関係の輸送時にはクロネコさんとの相性があまりよくないようです。このランプは高価で小さくない損失なのですが,今回は大目に見ることにしました。上の画像を見ればわかるように,超高圧水銀灯がポッキリ折れていますが,このランプホルダは振動時には片側のソケットに過大な力がかかる設計なのです。ランプは外しておくべきでした。勉強不足を痛感した出来事です(画像/MWS)。

2011年11月28日

旅先に連れて行きたいアイテム,皆さんは何がありますか。筆者は,そのむかしは一眼レフにレンズごろごろでしたが,最近はデジタルカメラが小さく軽くなってホント助かります。軽くなったリュックに新たに詰め込まれるようになったのは,望遠鏡です。設計不良の粗悪な中国製望遠鏡を分解し,きちんと光学性能が出るように作り直し,アメリカンサイズのアイピースを付けられるように改造し,ついでに徹底的に軽量化し,さらにコンパクトになるようにしたものです。水筒よりも軽いおもちゃのような望遠鏡ですが,e線のフィルタを付ければ木星の大赤斑も見えることを実証済みです。これを光害の少ない地域に旅行するときに持っていくわけです。うまく晴れれば,それは素晴らしい眺めなのです(画像/MWS)。

2011年11月27日

筆者はストレスが襲ってきてもとくに発散することもなく毎日の晩酌とともに飲み込んでいたのですが,あるときそれを続けていたら大量の白髪が発生して驚きました。まだ20代の半ばなのに床屋さんが気にして抜きはじめたくらいです。すごいですね,ストレスホルモンというのは。種々の細胞に働きかけて機能を変質させるのですから。人間の身体というモノは不思議なもんだと思いました。ここ10年くらいは,検鏡がよい具合です。強力なストレッサーがときどき現れるのですが,そういうときは珪藻を検鏡しながら照明法の追求を続けていると,ストレッサーの影響を最小限にできるようです。じっさい,そのような生活を始めてから白髪が減りました。すごいですね,珪藻というのは。繊細な美しさが脳に働きかけてストレスを減らしてしまうのですから(画像/MWS)。

2011年11月26日

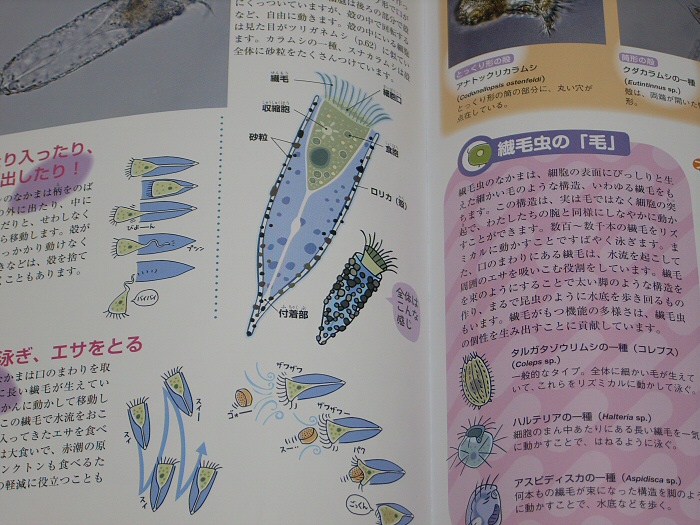

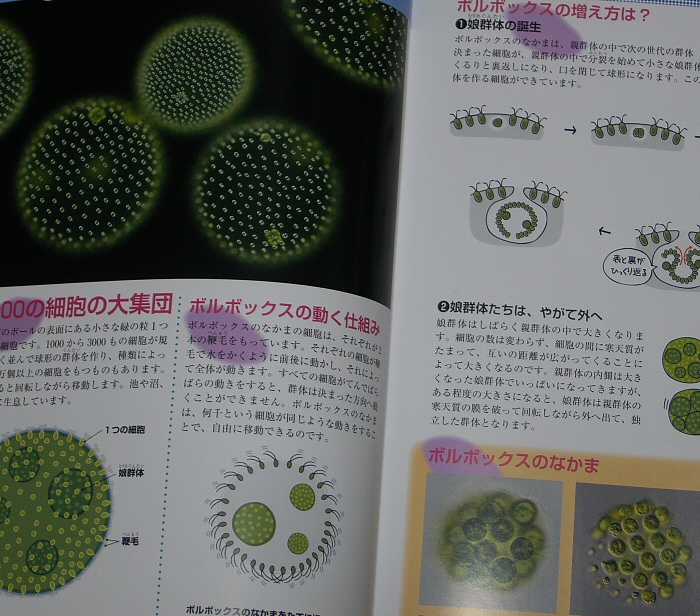

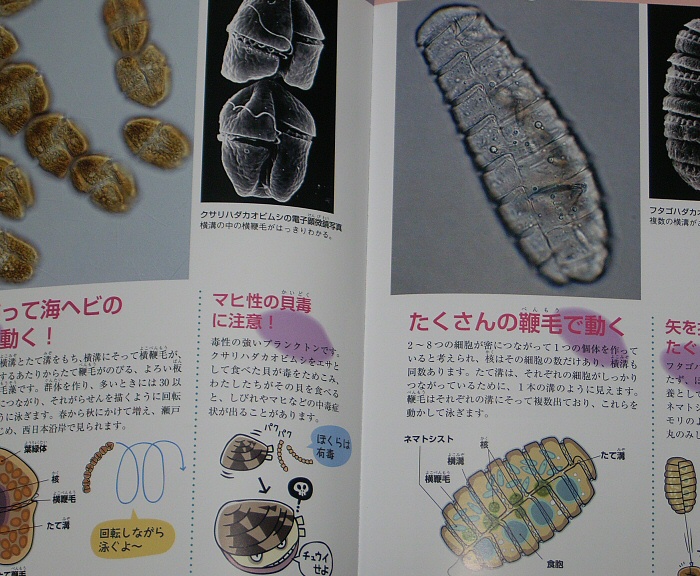

『ずかんプランクトン』は素晴らしいですね〜というメールがちらほら舞い込むようになってきました。ありがたいことです。この本,ホントに編集者の目のつけどころが良く,画像選別する目も確かで,筆者も感心させられました。構成も面白く,多様なプランクトンの世界をいろいろな視点から紹介しています。そしてまた秀逸なのはイラストです。プランクトンの構造を的確に押さえたイラストは,写真だけではわかりにくい構造を上手く説明しています。このイラスト,友永たろさんの担当です。筆者も一度お会いしましたが,要点をとらえるセンスが光っているように感じられました。その友永さんのブログはこちらにあります(画像/MWS)。

2011年11月25日

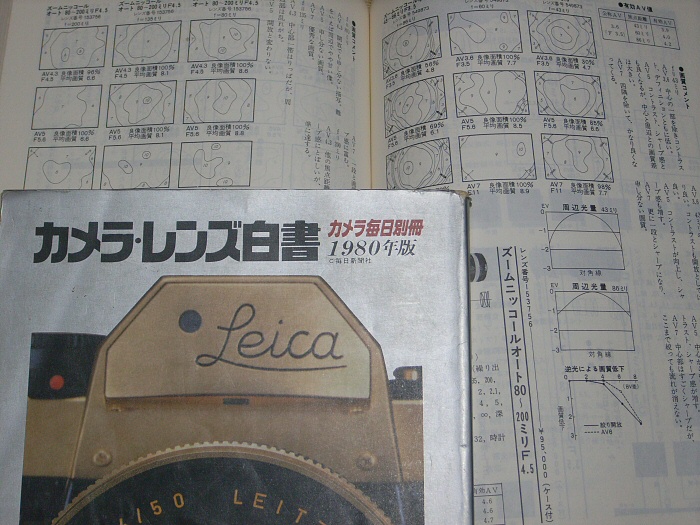

そのお勉強の成果が,たとえば上のレンズ。これよりも良いレンズはたくさんあるけれども,買い物1回ごとに清水の舞台から飛び降りなければならない貧乏学生には,価格と性能のバランスを見れば最高の買い物といってもいいでしょう。トキナーSL17mmF3.5,今では知る人も少なくなった手軽な超高角です。このレンズは夕焼けの撮影用にと考えたものだったのですが,かなり周辺減光があって,撮影はむずかしいものでした。その代わりに,スナップに活躍しました。狭い部屋にたくさん人を詰め込んで大宴会のときなど,全員を一度に写せるので便利なこと。またサンプリングなどの全景を一枚で写すのにも好都合でした。300mmF5.6は中学生のときに望遠が欲しくて買った2本目のレンズですが,安価にもかかわらず性能は十分なものでした。これの記憶に残る一枚は,修学旅行で相輪(そうりん)を撮影したものです。スナップ写真をみてきゃぁきゃぁ言っているクラスの女の子は,「こういう写真を撮るのは何?何の意味があるの?バカみたい」と陰口をたたいていましたが,いいんです…。写真なんて所詮自己満足の世界ですから(画像/MWS)。

*1 徹底的な自己満足ができなければ,その程度の他者満足しか生まれないでしょう。中年になってから思いついた言い訳です(^^)

*2 これらのレンズに行き着いた人は,きっと,モノに対してこだわりがあり調べ物が好きな方なのだと思っています。何しろ,トキナーのSLシリーズは宣伝もほとんどされませんでしたから,存在を知るには,きのう紹介した雑誌を読むか,カメラ雑誌の巻末の広告ページを隅々まで読んで安そうなレンズを探すしか方法がなかったのですから。さらに言えば,SL17mmを持っている人は,写真が好きと言うよりはレンズが好きな人の可能性も高いかもしれません。超広角とか,超望遠とか,マクロとか,ウルトラマイクロニッコールとかを持っている人は,み〜んなレンズ大好きな方々のようです。

*3(追記) 中古屋さんに出入りするというのも「調べ物」に追加します(^^)

2011年11月24日

これは筆者の中学〜高校時代の愛読書で,今も捨てられません。お金のない中学生は,年に一度,お年玉を注ぎ込んでレンズを買うのが精一杯です。だから間違った買い物はできないのです。カタログは隅々まで読み,テストレポートは丸暗記してしまうくらい何度も読んだものです。きょうの画像の本は,カメラレンズのテストレポートが延々と掲載されているという,一般人には理解のできない代物ですが,この本からは大変多くを学びました。特に,中二病の一つとして,ニコン病にかかっていた筆者は,この本により病が治りました。以後,ニコンを買うくらいならトキナーレンズを購入して現在に至ります。

『光の鉛筆』の著者によれば,この本で使っているレンズのテスト法は,応用光学的な視点からはきちんとした根拠のないもので,現在は使われていないようです。しかし筆者の手持ちのレンズとこの本を見比べてみても,かなり当たっている面があります。実用試験としては「使える」というのが筆者の判定です。たとえばタムロンのSP90mmF2.5は,この本でも最高のマクロレンズと評されています。このレンズが高い評価を得てきたのは,フィルム時代の一眼レフをお持ちの方ならご存じかと思います。

この本のもう一つの価値は,多くのレンズの構成図が見られるということです。筆者など,たまに古いレンズの分解清掃を請け負うことがありますが,そのときはまずこの本を開いて,構成図を確かめ,分解方針を決めたりします。同じ焦点距離のレンズでも,メーカーごとの姿勢の違いがはっきり出ていて,ページをめくっていて飽きの来ない本です(画像/MWS)。

2011年11月23日

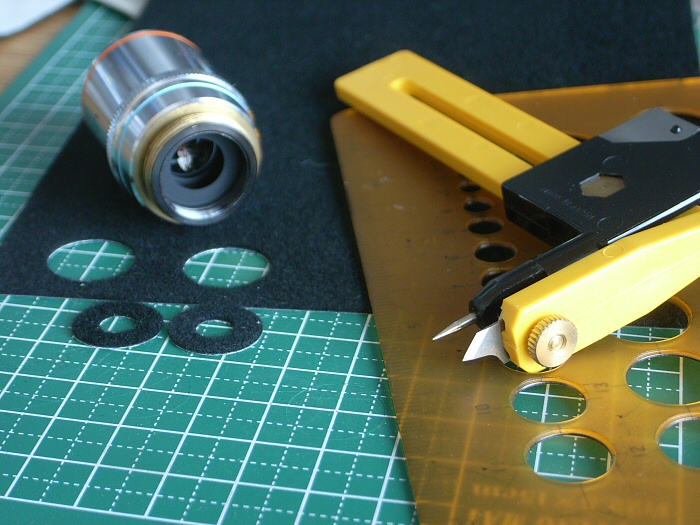

皆さんはコンパスカッターをお持ちでしょうか。筆者はコレが市販されていることを知らずに人生を長く過ごしてしまい,十数年前に学校の先生から教わったときには素晴らしいものを教わった気持ちで一杯になりました。何しろ,それまでは,ふつうのコンパスにドライバーを研いで作った刃を取り付けるなどして使っていたのですが,ねじれ剛性が低く,ほとんど実用性はなかったのです。なのでハサミでチョキチョキやることもしばしばでした。ところがこのコンパスカッター,プラスチックの割りには丈夫に作ってあって,けっこう精密なカッティングもできます。光学系を手入れしていると,遮光環や開口絞り,偏光フィルタ,ディフューザーなどのドーナツ型や円盤形の薄板が必要になることもしばしばです。そんなとき,このカッターは大変役に立ちます。上の画像は蛍光観察用対物レンズに落とし込み絞りを入れようとしているところです(画像/MWS)。

2011年11月22日

【お詫び】 毎年一度は販売している珪藻プレパラートJシリーズですが,本年はこのプレパラートのためのまとまった作業時間(少なくとも50日)をとることができず,本年中の販売見込はなくなりました。お待ち頂いているお客様にはまことに申し訳なく,お詫び申し上げます。

現在も機材支援関係のメンテナンス等が続いています。標本製作の再開は早くても来月以降になる見込です。本年は,震災に関連したことを第一優先に活動してきました。新たなJシリーズを製作する準備も進めていたのですが,10月に震災関係の依頼を受け,その仕事が依頼先の事情で大幅に遅れ,今月と来月の多くの時間をそちらに割り当てることとなりました。何が大切かを考えた結果,筆者の判断ではこのようになりました。事情をご賢察いただけますと幸いです(画像/MWS)。

*1 準備が進めば冬場の新規標本販売もあるかもしれませんが春頃までずれ込む可能性もあります。

*2 忙しくても『本日の画像』はのほほんとした記事がのるかもしれません。これは本当にのほほんとしているのかもしれませんし,そうしなければ"やってられない"のかもしれませんので,やさしくお見守りいただけますと有り難いです…

2011年11月21日

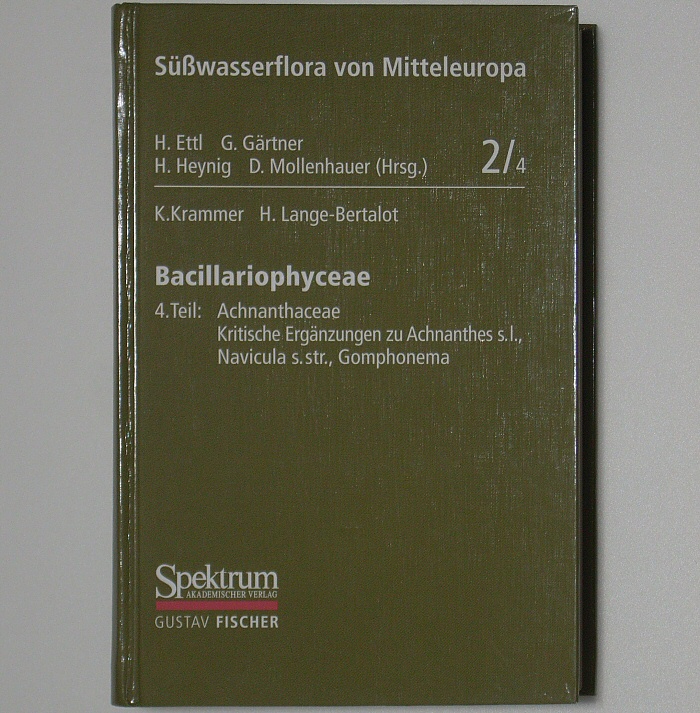

珪藻のずかんとなると,一気に専門的になり手軽に入手というわけにもいきません。このコーナーでもいくつか紹介してきましたが,いずれも高価格の本が多く,上等な日本酒が五升〜十五升も買えるほどです。上の画像も有名な本の一つです。ドイツ語の本で,中身は珪藻の一部の属について延々と分類のデータと図版が続いています。珪藻学者であればお持ちの方も多いと思います。このような本が日本語でも次々と出版されると有り難いのですが,需要が少ないでしょうから,難しいでしょうね(画像/MWS)。

2011年11月20日

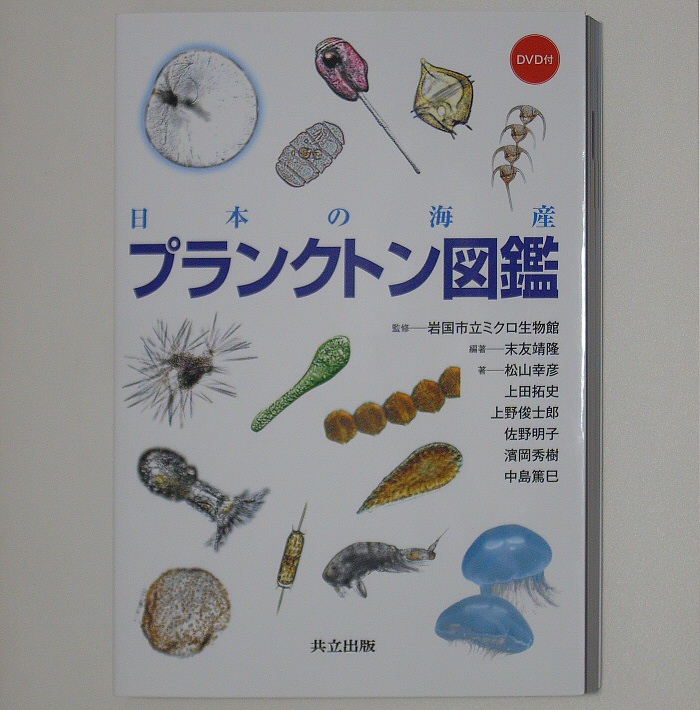

きのうの本と一緒に連れて帰ったのがきょうの画像『日本の海産プランクトン図鑑』です。この本は,出版されたことは知っていたのですが,買おう買おうと思っていてついつい先延ばしになっていました。第一線の研究者によりまとめられた図鑑で,何より,この種の図鑑が一般向けに発売されることが素晴らしいです。いままでは,淡水の生物に関しては図鑑も出ていたのですが,海の珪藻や鞭毛藻となると,一般の方々の目にふれるような図鑑は少なかったのです。この図鑑の評価はすでに確立していて,それはamazonのレビューを見ればわかります。この種の文献としては驚くレビューの多さです(画像/MWS)。

2011年11月19日

先日のつくばでの集まりのときに,同席した研究者から教えてもらったのがきょうの画像『淡水微生物図鑑』です。確かな顕微鏡技術による美しい画像が満載で,収録種数も多いので大変参考になります。こういった本は,枕元に転がしておいて,パラパラと見ていると自然に頭に入ります。それにしても,最近,古書店ばかりでふつうの書店に行くのをさぼっていたのですが…。やっぱり本は,本屋で手に取ってみないとわかりませんね。深く反省した次第です。ご紹介頂いたM先生には御礼申し上げます(画像/MWS)。

2011年11月18日

蛍光顕微鏡の投光管ほか一式をメンテナンス中です。この機器も津波の被災地で活躍する予定です。蛍光顕微鏡(300万円〜)のような高額機器は,震災といえども,そう簡単に予算が認められるものではないので,被災地では顕微鏡を用いた業務が著しく困難になっています。整備された蛍光顕微鏡を丸ごと貸出可能な機関は少ないと思うので,当サービスの保有機材を活用して全力で応援するつもりです。本ページの読者ならご理解頂けると思いますが,検鏡を仕事としている人は,顕微鏡の前に座っていると心が落ち着くのです。当サービスが機材支援を行うのは,被災地の研究者に,落ち着く時間を提供できればと考えているからです(画像/MWS)。

2011年11月17日

さいきんはトマトといえば桃太郎です。けっこう熟れたものが出回るようになったのは有り難いのですが,桃太郎は皮がかったいので,口触りがよろしくありません。ひまなときは湯むきしたりしていましたが,湯の使い途がないときなどはもったいないし,手間もかかります。それで最近はリンゴの皮むきのように,トマトも包丁で皮をむいています。丸尾山砥石のお陰で,まったく問題なくするすると皮がむけ,湯むきよりも薄くて無駄がないと思うほどです。

このトマト,最近筆者はある法則を発見しました。それがきょうの画像なのですが,皮をむいたトマトをよく見ると,色の濃い線が縦に走っています。この線に沿って包丁を入れると,トマトの種が隠れるようになっていて,果汁が閉じこめられるのです。

そーんなことも知らなかったのかーと調理師さんの高笑いが聞こえてきそうです。恥ずかしながら知りませんでした。トマトはここ10年でも数百個以上は食べてきたはずですし,こんなことはいつ気がついてもおかしくなかったはずなのですけど,おのれの観察力の弱さにちょっと反省したのでした。でも発見できたのはちょっぴりうれしかったのでした。これは明らかに研ぎ技術がもたらした発見でした(画像/MWS)。

*1 このトマト,レンジで人肌に温めてからいただきます。この時期とくに胃腸を冷やしてはいけません。こういった季節はずれの野菜を食べるときは,身体を冷やさないように,温度や,食材の組み合わせを考えなければいけません。

2011年11月16日

津波の被災地では業務再開に向けていろいろな活動が始まっています。しかし津波をかぶるというのは大変なことで,現場を仕事のできる状態に持ち込むだけでも,容易な作業ではありません。筆者のところには,県の水産技術センターから,顕微鏡十数台以上が津波をかぶり全損で仕事にならない,どうにかならないかとの連絡が入りました。残念ながら,海水をかぶった顕微鏡は,まず修理不可能で,一部の部品救済を目指すしかありません。しかし,赤潮監視業務や,貝毒モニタリングの仕事は,国民の食品安全に結びつく大切な仕事です。そこで,筆者の機材をやりくりして,二台の研究用顕微鏡をセンターに発送しました。筆者の顕微鏡ですから,フタをあければパーフェクトに見える,すぐ使いの品物です。仕事の即戦力になることと思います。

荷物はクロネコヤマトで発送しました。当サービスは,大きな荷物はクロネコヤマトにしています。この会社のサービスを信頼しているからです。もちろん,ほかの会社も質の高い仕事をしているのですが,今回の震災では,クロネコヤマトの働きは際だつものがありました。ほぼ日の記事がまとまっているので,興味ある方はご覧下さい(画像/ほぼ日のスクリーンショット)。

*1 大きな災害が起こると,ふだんの訓練と現場の判断力が大事になってきますね。いろいろ参考になる事例はこちらにあります。

2011年11月15日

今年は(有り難いことに)法人様からの問い合わせがそれなりにあり,いろいろな作業が発生しています。けっこう忙しくて大変なのですが,その合間に研究用の機材を仕入れたりしています。本来は3月に購入するはずだったものが,今ごろ入手することになったりと,予定も何もあったものではありません。それもこれも震災,原子力災害の影響が大きすぎました。災害以前からもいくつかのシナリオを見ていた筆者は,東京でも10μSv/hを越えたら一時的に避難しようと思っていましたので,機材の発注などは見合わせたのです。これを大げさだと思う人もおられるかもしれませんが,菅直人前総理は最悪の場合東京も避難区域になりかねないと考えていたそうですし,福島第一原子力発電所の吉田所長も,

「(原子炉を覆う)格納容器が爆発しているとなると、大量の放射能が出てくる」という最悪の事態を想定。原子炉内の圧力が高いため燃料を冷やす水も思うように注入できず、「次がどうなるか想像できなかった。メルト(燃料の溶融)も進んで、コントロール不能となる状態を感じた。そのとき、終わりかなと(思った)」とも話した。 (2011年11月12日20時50分 読売新聞)

このように思っていたわけですから,筆者の想定はそう過大なものではないのです。事故から8ヶ月が過ぎ,何とか来年の研究にむけて機材を入手しようという心理状態になれたことに,少し安堵しています。しかしこれは東京に住んでいるからです。福島県内ではまだ放射能との厳しい戦いが続いています。事故はまったく収束していません。廃炉に30年などという,ひじょうに甘い見積が出されたりしていますが,それでも,その短い間に自然災害が起こらない保証はありません。日常を取り戻すことは大事ですが,災害現場の方々を想うと,何ともやるせない気持ちになります(画像/MWS)。

2011年11月14日

13日は電子工学の専門家のところに,モミジ材を引き取りに行きました。恐らくはイロハモミジで,樹齢40年の中径木を数年寝かせたものです。これを手挽きで玉切りにして17kgほどを頂戴し,ハンドキャリーで持ち帰りました(重い…)。乾燥したモミジ材は緻密で,工作用のまな板にいいだろうとのことで,一つは数センチ厚に切ったのですが,これを筆者の切り出しで削り比べしてみました。切り出しはそれぞれ形も刃先角も異なるので同列な比較はできませんが,どれも厚削り用に研いであります。

一つは最近製作したハイスの切り出し。これは鈍角のハイスということもあって,やはり抜群の耐久性があるように感じました。しかし切れは重めで,食い込みは悪いです。刃先のシャープさが,それほどには感じられない気がします。二つめは藤原良明作と銘がある由緒正しい切り出しで,恐らく白紙ではないかと思います。これは本体が分厚いので,持っていて抜群の安定感で,力強く削ることができます。切れも軽めで,刃先はすこしポロ欠けするような感じがありますが,注意して使えば問題ないようです。三本目は青紙の切り出しです。これは刃裏が美しく,ぴしっと研げるせいか,切れも軽く食い込みも抜群です。刃先もやや粘りがあるような感じがあります。と,言葉にかけばこんな感じですが,実際にはそれほど大きな差には感じません。

それにしても,モミジ材は堅いです。繊維の走り方も複雑で,切れない刃物ではまったく歯が立たないと思います。このモミジ材は筆者の刃物の試し切りや工作の練習用にもらってきたのですが,すごい歯ごたえで,また良い経験ができそうです(画像/MWS)。

2011年11月13日

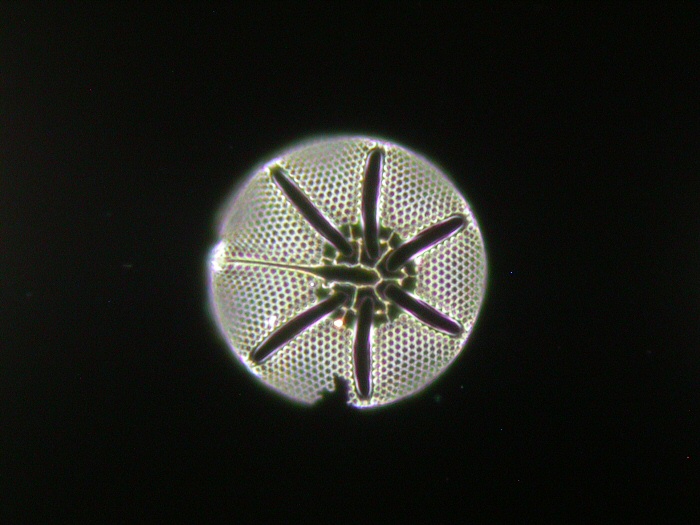

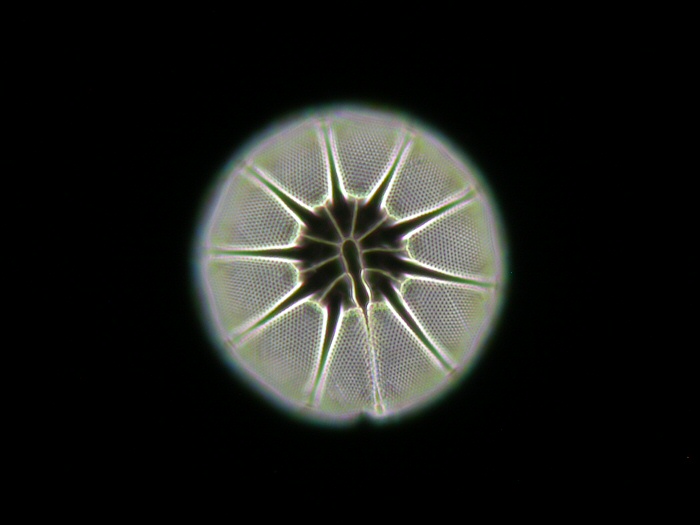

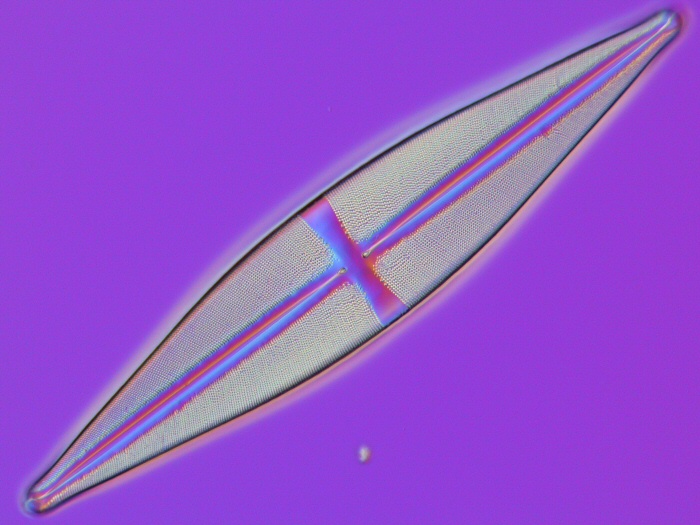

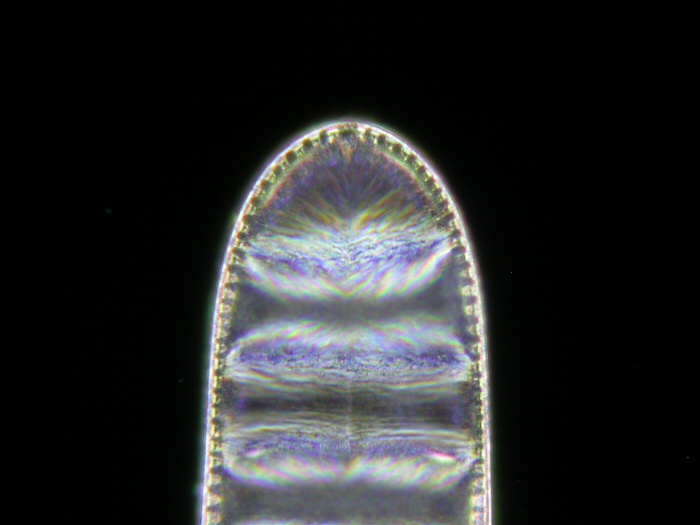

大開口数のコンデンサに偏光を用いて適度に暗視野光束を入れて検鏡すると,珪藻がガラスのようにキラキラと輝く照明ができます。このとき背景光は残っているので,暗視野とは違う透明感のある雰囲気になり,筆者のお気に入りでもあります。似たような照明は,やはり大開口数のコンデンサに拡散板を入れて,適当に明視野光束と暗視野光束を混ぜれば,やはりエッジが光る美しい照明になります。これらの方法は肉眼検鏡ではとても美しいのですが,デジタル画像ではなかなか表現しきれないという欠点もあります。筆者の技量が足りないのも原因の一つと思いますが,上の画像のような,なんとなく間抜けな,締まりのない絵になってしまうことが多いのです。微妙な質感は,やはり生の光を見るのが一番です(画像/MWS)。

2011年11月12日

研ぎは筆者にとって鎮静剤,カンフル剤のようなもので,求道的な時間でもあります。どれほど忙しくても研ぎを行うことが,作業全体の効率を高めます。それで同じ刃物を何度も研いだりしています。きょうはハイスの金鋸で作った切り出しを天然砥石の上で転がして相性を調べてみました。このハイスは硬く,シャプトンのオレンジやグリーンでも,そのままだと滑るほどです。WAを撒けば砥石のかかりはよくなりますが,それほどに硬い感じです。これを,炭素鋼の切り出しには最高の相性を見せる神前産の巣板に載せてみたところ,そこそこ切れますが,やや滑る感じがして,砥石のかかりがいま一つです。そんな時には筆者が絶大に信頼している丸尾山の千枚に登場願い,研いでみましたが,やはりかかりが今ひとつです。そこで今度は丸尾山の新大上の出番です。研いでみてビックリ。研ぎ出しからしっかりと砥石にかかります。しかもサラサラと研げるので,平面を崩しにくくて助かります。切れ味もとてもよいです。

この切り出しは刃厚が1.6mmで切刃が3〜3.2mm程度なので,刃先角は30数度くらいでしょうか。刃幅が狭いので研ぎは難しいのです。しかし丸尾山の新大上で研ぐと安定感があり,美しい曇りに仕上がります。硬いハイスをしかも鈍角にしてありますので,耐久性は抜群です。しかも,髪の毛にも食い込む程度の刃先になっています。すばらしい。これならサンショのすりこぎを作るのも楽になりそうです。これまでは,ぶっといサンショのすりこぎを作るときは,切り出しだと切れ止みが早いので,ノミで叩いていたのです(画像/MWS)。

2011年11月11日

10日は,つくば市にある研究所へお出かけでした。旧知の研究者から初対面の若手研究者まで,色々な方々とお話しできて実に有意義な時間でした。あまりに楽しすぎて酒が時間が足りなくなり,ぎりぎり終電で帰宅する羽目になりました(画像/MWS)。

2011年11月10日

当サービスの提供する珪藻プレパラートは,封入剤の粘度をあげてかなり硬化させていますので,気泡が抜け切れていないことがあります。たぶん,ほとんど真空の泡になっていると思います。この泡は面積が甚だしく大きくなければ実害はまったくないので,そのまま出荷しています。ご理解いただければと思います。きょうの画像は,その泡の界面による反射を撮影しています。泡のおかげで,そのままでは見えない珪藻の側面が見えています(画像/MWS)。

2011年11月9日

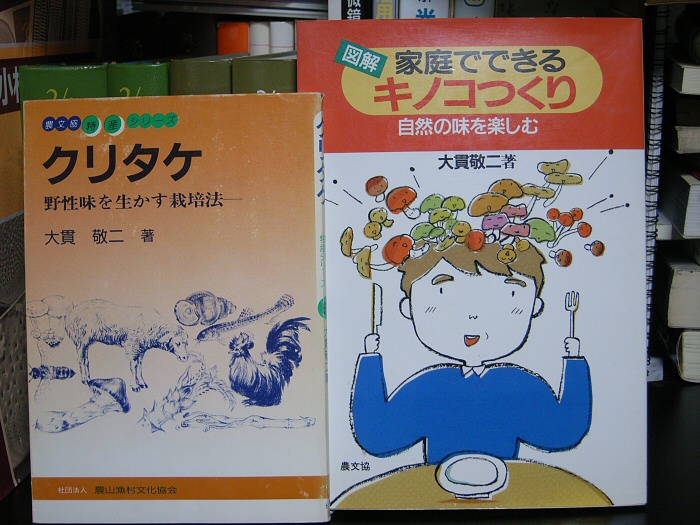

栃木県内のクリタケ(露地栽培もの)から相次いで暫定基準値を超える放射性セシウムが検出されています。クリタケは晩秋のきのこで,紅葉も始まる頃に山歩きをしていると,登山道の脇にある切り株などからひょっこり顔を出す,素敵なきのこです。秋の味わいとして秀逸で,筆者も幾度か採集して食べたものです。機会があれば栽培してみたいと思い,十数年前に栽培のテキストも買い,菌糸の販売コーナーを横目で見ては,広い庭のある家が羨ましくも思ったものでした。というのも,クリタケは原木に種駒を打ち込んで菌を成長させたら,あとは土に半分埋め込んで栽培するのです。条件のよい庭が必要になるわけです。

露地栽培も同じ手法を用いているところが多いと思います。したがってクリタケ菌は,周囲の土壌から放射性セシウムを吸い込んで蓄積します。苦労して育てた,見かけ上なんの問題もない立派なクリタケが出荷できないとあっては,栽培農家の方々はほんとうに残念なことでしょう。放射性セシウムは,そう簡単には消えませんので,この問題は来年も続きます。また栃木県内だけでなく,放射性セシウムが降り注いだところなら,どこでも,このような残念な事態になる可能性があります。それどころか,来年,再来年になって,暫定基準値の引き下げが行われれば,これまで出荷できていたクリタケも再び出荷停止になる恐れすらあります。ほんとうにひどい苦境で,きのこ栽培農家には(も),かける言葉もありません。どうしたらいいのか,筆者もよくわかりません(画像/MWS)。

2011年11月8日

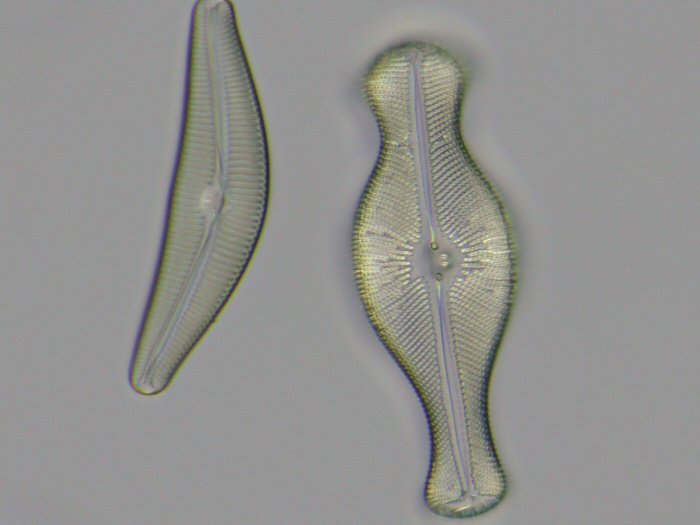

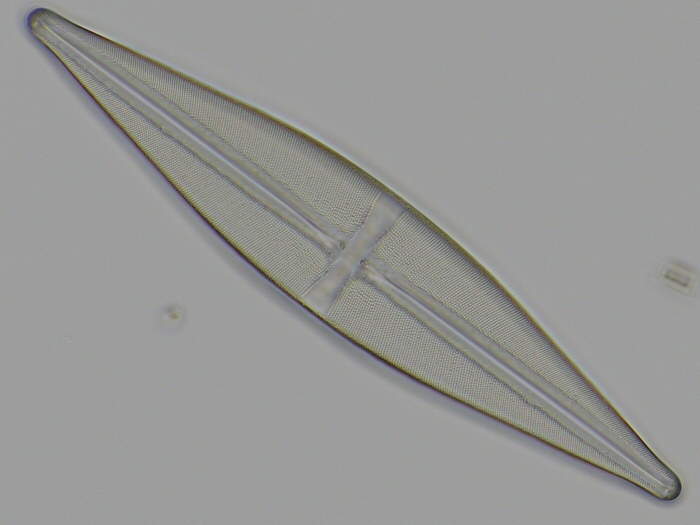

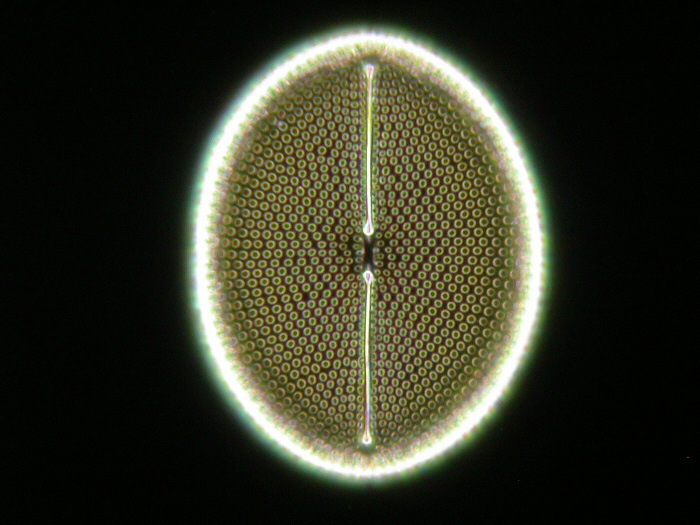

きのう紹介した『ずかんプランクトン』には多数の珪藻が収録されていますが,珪藻全体からみたら,ほんのほんの一部です。何しろ珪藻は数万種はいるだろうとされていますので,ぜんぶ収録したら,うまく編集しても数千ページの書物になってしまいますから,ほんの一部しか掲載できないのです。たとえば,上に示したような珪藻は収録されていません。けれども,珪藻はとても身近な生物であって,上に示したような珪藻も,東京湾に生息しています。身近な自然は,図鑑の中以上に興味深い世界であることも,ぜひ忘れないように(画像/MWS)。

2011年11月7日

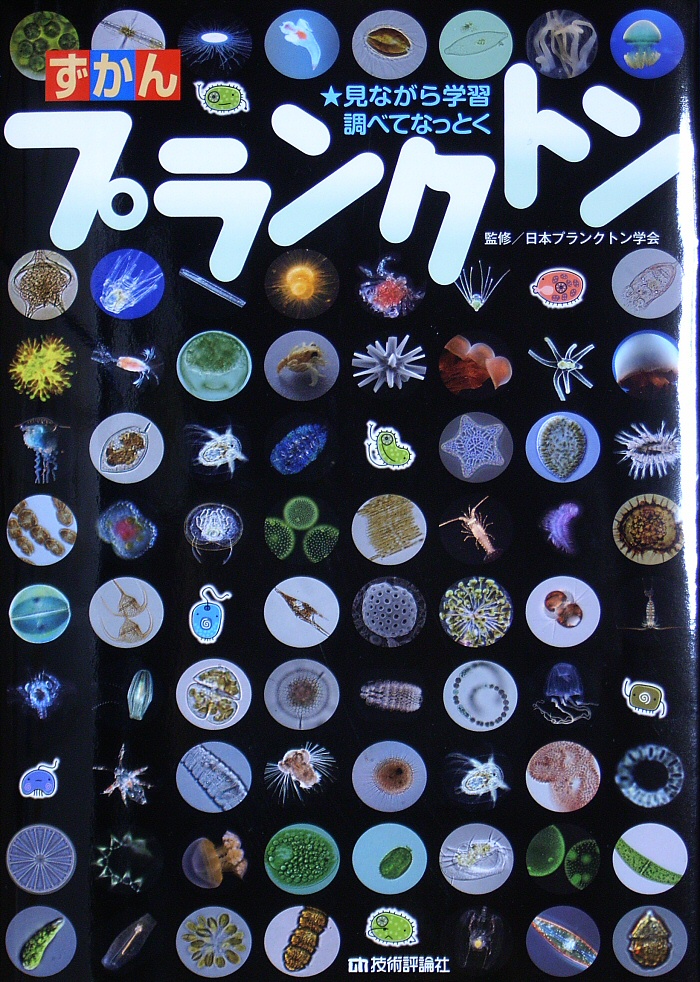

素晴らしい本が出版されました。『ずかんプランクトン(技術評論社)』です。

筆者もこの本の出版に協力しましたので,主観的で独善的になりますけれども,この本について思うところを述べてみます。じつは昨日に見本が届いたばかりで,まだ詳しく読み込んでいないというのが本当のところなのですが,何というか,プランクトン屋さんの筆者がみても,圧倒的な内容と美しさで,あまりの興奮に頭ぐるぐる,寝付きが悪かったくらいです。表紙を見ても一端が垣間見られますが,掲載写真の質については,これまで出版されてきたプランクトン関係の出版物でも,ためらいなく首位といって良いかと思います。ボルボックスの気品あふれる写真,ナンキョクオキアミの完璧なショットは,そのまま額縁に入れて飾りたいくらいです。

この本は,掲載種はそれほど多くはなく,プランクトンの代表的な分類群を取り上げて丁寧に解説することにより,プランクトンの不思議な世界をわかりやすく体験できるような構成になっています。検索図鑑とは対極に位置するもので,ひいて使う図鑑ではなく,写真の美しさに引き込まれながら次々とページをめくって読み進むような本です。分類群ことに記述がまとまっているので,どこから読んでも差し支えありません。

想定する読者層は,一応,小学生から中学生となっていますが,実際は小学生から研究者までが利用できるものになっています。毎日プランクトンを検鏡している筆者にも,初めて知ることが満載で,たいへん勉強になっています。この一冊を繰り返し読んだ小学生は,その辺のプランクトン研究者も知らない知識を得ることになるだろうと思います。イラストレータさんが分かりやすい模式図を書いてくれているので,難しい事項も把握しやすいです。これは企画と編集の賜物でしょう。

この本をパラパラと見ていると,「オレもこんな写真撮りたい!」と思うような,素敵な絵,ハイレベルの絵が満載です。絵を眺めるだけでも顕微鏡写真のよい訓練になります。第一線の研究者やプランクトン愛好家の方々が,どのような方法を駆使して撮影したのか,絵から推測すること自体がとても良いトレーニングになります。ですので,『本日の画像』の読者の皆様には,特にお薦めいたします。本書の画像を一つの目標にして,さらに上のレベルの素晴らしい絵に挑戦していただければうれしいです。筆者もこの本で勉強して,より良い絵を目指したいと思っています。

印刷の品質は申し分なく,この本は海外でも評価されると思います。図鑑類は言語が通じなくても,学名と写真だけでも役にたつので,海外の研究者が日本語の図鑑を持っていることもそれほど珍しいことではありません。日本のプランクトン研究者や愛好家の活動レベルを示すよい素材になることと思います。

価格は税込み2709円で,オールカラーの素敵な印刷物としては手軽です。そこそこの大きさの書店なら置いてあると思いますので,皆様,ぜひ手にとってお確かめください(画像/MWS)。

2011年11月6日

せんじつ骨董市で仕入れたハイスの切り出し原料は無事に形作りが終わりました。全国の研ぎファンから「そろそろ研ぎの記事をかかんかい!」という声が聞こえる気もしますので,備忘録的に記します。研ぎ前の画像は2011年10月13日付けの記事を参照して下さい。

まず何故これがハイス(ハイスピードスチール)だと分かるのかというと,まぁ,見た目が金鋸というのが大きいのですが,もう一つ理由があります。プロクソンに粗い砥石をつけてがーっと削ってみますと,ぜんぜん火花が出ないのです。鋼材の判別法に火花試験というのがあって,ハイスは火花がほとんど出ないということになっています。なので,これはハイスなのだろうと判断しています。しかしハイスにもいろいろ種類があるので,モリブデン系なのかタングステン系なのか,それとも別のものなのかはわかりません。神戸製鋼の金鋸というのがヒントになるのですが,そこから調べが進んでいません。。

さて,この金鋸の切り出し,購入時にも一応は切れたのですが,美しさに欠けるという部分がよろしくないので,筆者流に作り直します。まず,プロクソンに砥石やダイヤモンドを装着してガリガリ削ってみます。立てて削ってもひじょうに強く抵抗し,なかなか削れません。コイツはすごい歯ごたえです。厚みも1.6mmあるハイスを,切刃を完全になくし,全部で5mm以上研ぎおろす必要がありますから,これは大変です。あらゆる荒砥石を試しましたが砥石がもったいないのでやめ,最後はディスクグラインダーのダイヤモンド円盤で,手研ぎで研ぎおろしました。腕を壊さないように作業を分けて,何日もかかりました。

こうして先端を斜めにカットしただけの鉄片ができたわけですが,これを切り出しにするには作戦を考えなければなりません。今回は,全鋼製なので裏すきをつくる(掘る)のは止めようと思いました。叩いて曲げることができないので,使っていて裏刃がなくなってしまったら,えらいことになるからです。けれども,完全にベタ裏にすると,粘りのある鋼材ではカエリを取り去るのが難しくなってくるので,完全なベタ裏は避けたいと思いました。そこで刃裏側を眺めていると,もとの金鋸のアサリが少し残っていることに気がつきました。つまり峰の部分は平面ではなくて波打っています。この峰の部分の,ほんの少しの出っ張りを潰さないように利用して,裏刃を作ることにしました。

まずシャプトンオレンジの出番で,添え棒を使い,刃裏になる部分だけに力を込めて,峰の部分はほとんど力がかからないように研ぎます。添え棒をまんべんなく移動して,刃先から刃元まで裏を磨いていきます。大きな傷が見えなくなったら全体を慣らすように研いできれいな平面をつけます。これで一応の裏はできます。ハイスはとても硬いので,シャプトンオレンジでも,ふつうの炭素鋼を#3000くらいで研いだ感じになります。

こんどは表です。ものすごく硬い鋼材に直接切刃をつけるのですから,無茶な挑戦ですが,ここは根性で切り抜けましょう。まずはプロクソンで砥石を当ててみますが,ぜんぜん削れないので日が暮れそうです。ダイヤモンド砥石で削っても,粘りがすごくて,ぜんぜん進みません。やっぱし水研ぎが早いかと観念します。100円ショップで10年前くらいに購入したカチカチの荒砥石を土台に使い,これにシャプトン刃の黒幕#120を名倉として擦り付けます。この状態で高速水研ぎを何度も繰り返し,切刃を作ります。いかに研ぎが好きといっても,ハイスを手研ぎで削るのは苦行以外の何者でもありません。。

手をダメにしないように注意しながら2時間くらいでしょうか,3ミリほどの切刃ができてきました。今回は,まずは形をつくることと,力を入れても刃こぼれしない刃先を目指しましたので,研ぎ角度はかなり鈍角です。こういった狭い刃幅を荒砥石で作ったときはたいてい,丸っ刃になっていますので,これを修正します。油を吸い込んだカチカチの赤レンガ(砥石)に,WA#400を名倉として擦り付け,これで平面を出します。ここでも添え棒を使います。何度も繰り返して平面の精度を上げ,きちんと刃先まで砥石が届いていることを確認します。これができたら,シャプトンオレンジでさらに平面を出して,シャプトングリーンで研ぎます。この辺りで,尖りすぎた先端を落としておきます。

ここまで来たら,カエリがたくさん出ていますので,一度,裏研ぎします。シャプトングリーンで研ぎ,スエヒロ#3000で研ぎ,スエヒロ#8000で研ぎます。裏がピカピカになったら,表をスエヒロ#3000,スエヒロ#8000で研ぎ,最後に裏をスエヒロ#8000で研いでできあがりです。このくらい硬い鋼材になりますと,天然砥石の場合は相性が問題になってきます。さっさと仕上げるのなら,人造の方が楽に感じました。人造でも,シャプトンの#1000以上は滑り気味で,スエヒロの工具用砥石が,かかりがよかったですね。最適な刃先角や,砥石との相性はこれからたのしく検討することとしましょう。

きょうの画像はそうやって仕上げたハイスの切り出しです。作画に筆者の深い満足感が表れています(^_^)。鈍角なので食い込みは悪いのですが,切れ味は申し分なく,爽快です。力も入れて使うことができ,刃こぼれもしにくいので,硬い材などの室内工作はもちろん,ツルをぶった切るなどの,屋外でのハードな利用にも重宝しそうです。

いやーそれにしてもハイスは硬い。硬いというか研ぎおろせない。このハイスを手がけている合間に,小物の切り出しや彫刻用刃物(いずれも合わせの炭素鋼)の切刃修正を何本かやったのですが,おろし金で大根を擦っているかのように感じました。(画像/MWS)。

2011年11月5日

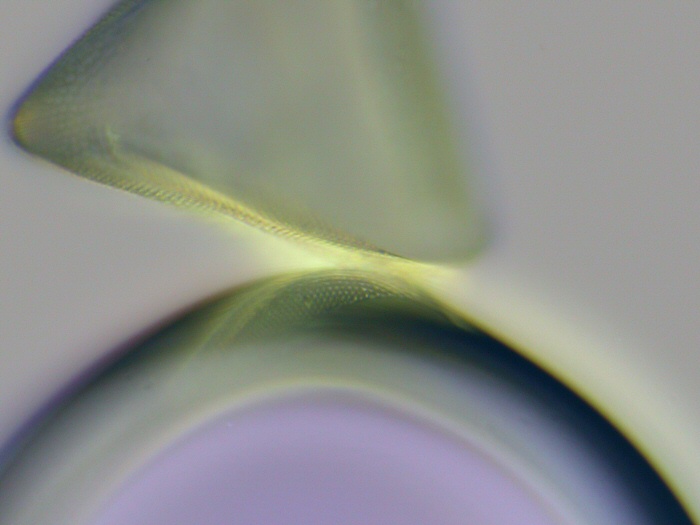

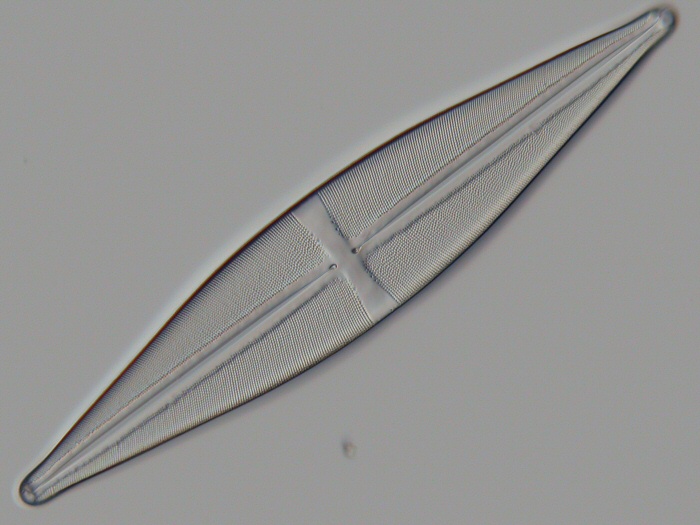

ハネノケの下に拡散板を入れて,その拡散板の上に遮蔽物を置いて偏斜照明にしたのが上の画像です。きのうと同じジュウジケイソウを用いています。偏斜にするには,コンデンサ下に遮蔽物を置いてもいいですし,拡散板上でもいいのです。拡散板に投影された光と陰が光源の役割をするので,どちらでもいいのです。構図が違うのが申し訳ないですけど,やはり分解能の高い,マイルドで上品な写りになっています。珪藻の微細構造を見るには,偏斜照明が19世紀半ばから利用されている最も良い方法です。最近は珪藻学の学者でもこれを知らない人がいます。そのような人が200万円の顕微鏡を使うのと,偏斜照明の達人が20万円の顕微鏡を使うのとでは,後者が圧倒的に高解像の観察像を得ることでしょう(画像/MWS)。

2011年11月4日

きのうと同じジュウジケイソウを用いて,先月製作した拡散板型偏斜照明コンデンサのテストを行いました。結果はきょうの画像の通りです。きのうの画像と比較して,何ら遜色ない写りになっていることがおわかりいただけることと思います。仔細に見れば,微細構造の再現はこちらのほうが上です。適切な封入剤にマウントされた珪藻の場合は,微分干渉よりも偏斜照明の方が勝るのです。この画像で用いた拡散板型偏斜照明コンデンサは,コンデンサ絞りの近くに拡散板を配置したものです。偏斜照明を行うときには,明るさを稼ぐために,ランプ近くの拡散板は外します。偏斜のかけかたは簡単で,コンデンサ直下に適当な形の紙などを差し込み,光を遮るだけです。ハネノケコンデンサをお持ちの方は,ハネノケの下に拡散板を入れれば同じことができます(画像/MWS)。

2011年11月3日(2)

当サービスのプレパラートは発送前に検品しているのですが,この作業中にときどきべっぴんさんが現れます。自分用にとっておきたいくらいの珪藻が視野に飛び込んでくることもしばしばです。きょうも検品中に上の画像の珪藻が出てきたので,発送前に微分干渉法で撮影しました。周囲にゴミや珪藻が少なく,大型珪藻がピント深度内でこちらを向いていることは少ないのです。美しさに見惚れながらも,検品にパスしたことを確認し,全体を拭ってからラベルを打ち,もういちど拭ってからブロワをかけてケースに収納しました。お届け先でもきっと見つけてくれることでしょう。この珪藻,和名をジュウジケイソウ(十字珪藻)といい,学名ではStauroneis属の珪藻ということになります。池や沼の泥の上を探すと,けっこう見つかります。しかしたくさん集まるかというと,そうでもないことが多い珪藻です(画像/MWS)。

2011年11月3日

少し前にNKHのあさイチという番組で,食卓の丸ごとの放射能を測定するという放送がありました。筆者はそもそもテレビを持っていないですし,地上デジタルチューナーも買っていませんので,そのような番組は知らなかったのです。しかし誰だかに,こんな放送があったよ〜。放射能はぜんぜん入っていなくて,福島よりも東京の方がちょっとだけ入っていたんだって〜と聞きました。ふんふん,そんなこともまぁあるかもしれないと,あまり気にもしなかったのですが,きょうネットでこの番組に関する情報を見つけて,ふーむ,これはマズイと思いました。

番組の書き起こしはこちら

NHKからダウンロードしたPDFはこちら

測定データのところを見て欲しいのですが,これは,ツッコミどころ満載どころか,それ以前の状態に見えます。工学屋さんであれば,一目見て,このデータは信用しないでしょう。これでは,そもそも測定できているかどうか,わからないのです。

筆者なら,このデータを一目見て,機械が信じられないことを確信し,まず機器を試運転します。放射性セシウムを豊富に含む試料を用いて典型的なピークが出ることを確認し,次にその試料を希釈していって,測定器の信頼性を自分で確かめます。可能であればほかの機械とクロスチェックします。

番組で用いられたデータにはいろいろ変なところがありますが,まず検出限界の設定がよくわかりませんね。ゲルマニウム半導体を用いた測定器で,鉛を100〜200kg使った遮蔽箱の中で,低バックグラウンド対策を熟知した技術者であれば,サンプル量200g,7200秒の測定時間で1ベクレル/kg程度のものを検出できるでしょう。が,測定値ゼロ,検出限界ゼロ,誤差ゼロというのはあり得ません。こんな数字,生放送で見ていたら噴飯しそうです。ふつうの感覚をもっている自然科学系の人間であれば,ここには数字が入るのです。

わずかに検出されているセシウムの値についても不自然です。今回の原子力災害で放出されたセシウム134,137の比率はおおよそ1で,わずかにセシウム137が多いケースがほとんどです。低バックグラウンド対策をきちんと施していれば,この比率は数ベクレル程度でもそれほど大きくはズレません。が,このNHKの番組では,セシウム134のみが検出されていて,セシウム137がゼロになっていたりします。ちゃんと測れていないことを告白しているようなものです。

さすがに疑問に思った人も多かったようで,NHKには問い合わせが殺到したようです。そしてNHKのホームページには上の画像のような「言い訳」が掲載されるに至りました。

測定者が未熟で,大学の先生がそれをチェックできないシロウトで,番組製作者がそれを見抜けないシロウトで,意味があるとは思えないデータが「科学的事実」として全国ネットの番組で放映され,視聴者が誤った情報に「ぬか喜び」する。そして番組内容に誤りがあったことを指摘され,番組のホームページがこっそりと修正される。

これはほとんど犯罪です。

危機感を煽りたいのではありません。念のため付け加えて言えば,筆者は,福島県内といえども,毎日,数百ベクレルもの放射性セシウムを摂取するような事態にはなっていない可能性が高いと考えています。しかし,子どもの体内から放射性セシウムはすでに検出されているので,一日あたり数ベクレル〜10数ベクレル程度の摂取は起きている可能性が高いと考えます(その場合,体内には数百から千ベクレルほどの放射性セシウムが存在することになると予想されます)。

低レベルの放射性セシウムを測定するには,それなりの経験と設備が必要で,またデータの取扱も注意深く行わねばなりません。放射線は測定器さえあれば誰でも測ることができますが,「正確な値を得る」ことは,誰にでもできることではありません。大学のセンセイも,自分で測定できないのなら,ほかの測定のプロに意見を仰ぐなどして,測定値の意味を知るよう努力すべきです。今回の事件は(も),プロの仕事にしては,あまりにもお粗末と言わざるを得ません(画像/MWS)。

2011年11月2日

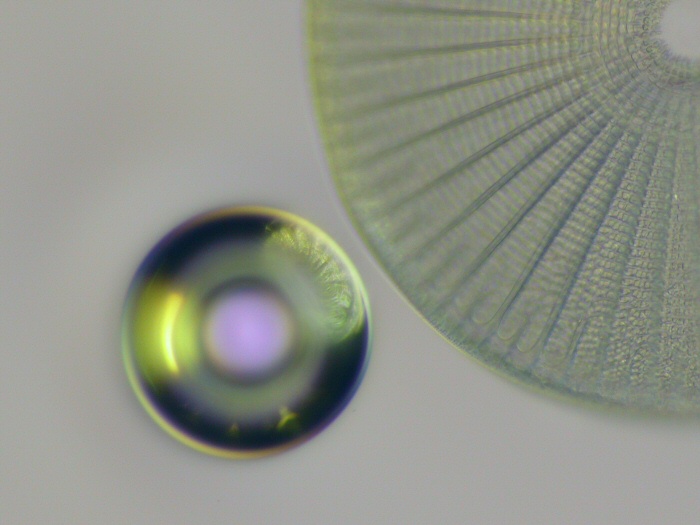

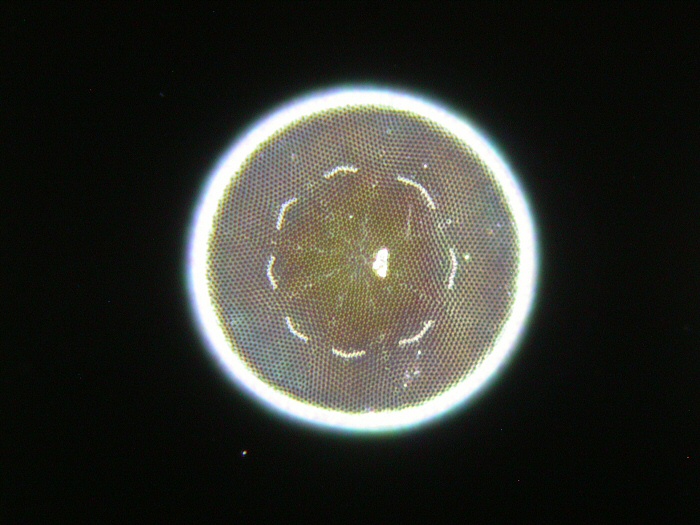

暗視野法で珪藻を覗いていると干渉色の美しい珪藻があります。昨日の画像などはその一例で,青色の輝きが美しいのです。青色の干渉色が見える珪藻には決まって微細構造があって,対物レンズの開口数を上げていくと,だんだん青色が見えなくなって,青色が消えると代わりに微細構造が見えてきます。ところが,青色以外に輝く珪藻もあって,これは何だろうと不思議です。微細構造のピッチが関係していることは間違いないにしても,ほかに凸凹の問題などもあり,回折スペクトルの見え方に変化が起きる関係で,多様な色が出るものと想像していますが,真面目に検討したことはありません。きょうの画像は茶色系統に発色する珪藻で,これも不思議です。珪藻から発する干渉色と言うよりは,カバーグラスと珪藻の間で光の干渉が起きている気もします(画像/MWS)。

2011年11月1日

液浸対物レンズと液浸系コンデンサの組合せで暗視野検鏡を行うと,乾燥系対物レンズ・コンデンサを使用した場合よりも透明感の高い絵に見えることがあります。これは照明側も観察側も液浸系にすることにより光の反射が起こりにくくなり,背景光が減少するからだと考えられます。背景光となる原因は,コンデンサの先玉,スライドグラスの両面,封入剤,カバーグラスの両面,対物レンズの光学面のそれぞれに存在します。液浸系にすれば,コンデンサとスライドグラス,カバーグラスと対物レンズ先玉から発生するフレアが格段に減少します。封入剤やスライドグラスについては,市販のものをそのまま使うと盛大なフレアが発生することがありますが,当サービスのリサーチグレードやJシリーズでは,フレア対策を施していますので,背景光の少ない観察ができます。きょうの画像はJシリーズ(見本品)の珪藻を撮影したもので,コンデンサは水浸(NA=1.2),対物レンズはNA=0.8でグリセリン浸です。30年以上前のレンズとは思えないクリアな絵に見えます(画像/MWS)。

Copyright (C) 2011 MWS MicroWorldServices All rights reserved.

(無断複製・利用を禁じます)

本ページへの無断リンクは歓迎しています(^_^)/

トップに戻る