本日の画像

ミクロワールドサービスが顕微鏡の世界を伝えるコーナーです。

日々の業務メモやちょっとした記事もここに記します

ミクロワールドサービスが顕微鏡の世界を伝えるコーナーです。

日々の業務メモやちょっとした記事もここに記します

【サイトトップ】 【9月】 【10月】 【11月】 【12月】 【2008年1月】 【2月】 【3月】 【4月】 【5月】 【6月】 【7月】 【8月】 【9月】 【10月】 【11月】 【12月】 【2009年1月】 【2月】 【3月】 【4月】 【5月】 【6月】 【7月】 【8月】 【9月】 【10月】 【11月】 【12月】 【2010年1月】 【2月】 【3月】 【4月】 【5月】 【6月】 【7月】 【8月】 【9月】 【10月】 【11月】 【12月】 【2011年1月】 【2月】 【3月】 【4月】 【5月】 【6月】 【7月】 【8月】 【9月】 【10月】 【11月】 【12月】 【2012年1月】 【2月】 【3月】 【4月】 【5月】 【6月】 【7月】 【8月】 【9月】 【10月】 【11月】 【12月】 【2013年1月】 【2月】 【3月】 【4月】 【5月】 【6月】 【7月】 【8月】 【9月】 【10月】 【11月】 【12月】 【2014年1月】 【2月】 【3月】 【4月】 【5月】 【6月】 【7月】 【今月】

2014年8月31日

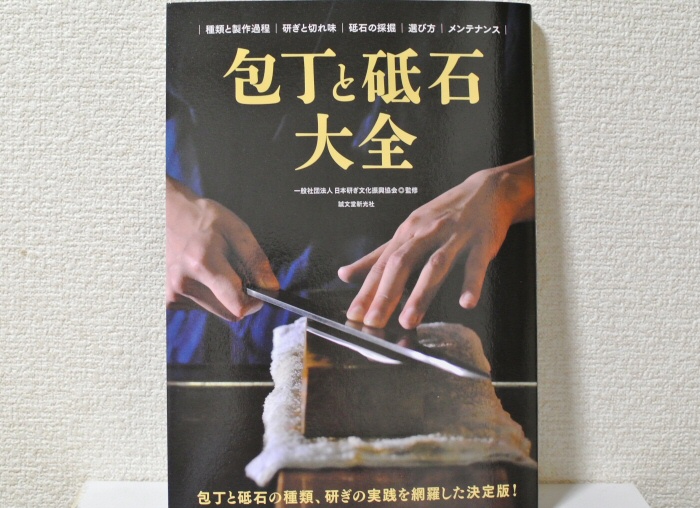

ご存じの方も多いと思いますが,じつに興味深い本が出版されました。『包丁と砥石大全』。本ページを頻繁に訪れる研ぎファンには,天から舞い降りた贈り物のような本です。この分野では柴田書店の『包丁と砥石』が出色の出来で定評がありますが,『包丁と砥石大全』はさらにマニアックに進化させた方向の内容といってもいいかもしれません。理論派,実戦派とも思える若い研ぎ師が日々の修練で得たであろう技法を紹介しています。書名からは想像できませんが,本書で砥石と言っているのは,ほとんど『天然(仕上げ)砥石』のことです。天然砥石の美しい写真が満載です。

いろいろ盛りだくさんな内容なので評論はむずかしいのですが,全く別の観点から言えば,この本,とてもいいです。それはどういうことかというと,何だか手にとってパラパラと眺めてみたくなるのです。そこに書いてあることは既知のはずであっても,何だか読んでみたくなる,絵を眺めたくなる,そんな出来なのです。写真家の光の読みは随一といっていいでしょう。デジタル写真のお手本と言ってもいいくらい,絶妙な露出加減の写真が満載です。気になった貴方,できたてほやほやの本が書店で待っていますよ。ぜひパラパラ見てみましょう(画像/MWS)。

2014年8月30日

手持ちのLEDライトの電池を買いに最寄りの100円ショップに出向いたところ,それまでは置いてなかった『ショートランチャー9』が入荷していて,ほほうと思いました。スポット商品が多い世の中,筆者が評価したものが勢力を伸ばすということは滅多にないのです。よかったよかったと手にとって見ていると,その横に置いてあった『ビッグ5』という製品が気になります。LR44を4個も使うという仕様で,おそらく直結でしょうから,電池の内部抵抗を考えても驚異的な輝度になるはずです。そしてこの類のLEDライトは,微弱な電流でも光りますから,実用性はともかくとしても,連続点灯時間は意外に長いのです。

と,そこまで考えて,電池だけを買うはずだったのが,『ビッグ5』を連れて帰ることになりました。いったい,これでLEDライトは何個目でしょうか。筆者は,世の中でLEDライトなるものが市販される前から,千石電商やマルカ電機や秋月に走って,自分でLEDライトを作っていましたから,LEDライト歴は相当長いのです(笑)。

連れて帰った『ビッグ5』は脅威的な明るさで,これは武器レベルです。超高輝度白LEDをオーバードライブしているので,その輝度は尋常ではありません。本ページでは繰り返し強調してきましたが,白LEDの光は励起光の青成分が網膜障害を起こすおそれがあるので,直視は禁物です。そのような危険なライトが100円で入手できるというのは宜しくない気もします。お子様をお持ちのご家庭では,LEDライトは絶対に直視しないこと,と教育してください。網膜障害は放射線障害に似て,積算で効いてきます。できるだけ見ない方がいいのです。

さて,これも繰り返しになりますが,励起光の青成分(430-440nm付近)が網膜には最も有害で,そこから50nm程度波長がずれれば,危険性は一桁落ちるとされています。そこで『ビッグ5』は早速,電球色LEDの決定版,OSM54K5111Aに載せ替えることとします。といいますか,載せ替えを前提として購入したのです。筆者の,夜間お散歩用ライトはすべて,電球色LEDを移植しています。目に優しいということは何よりも優先すべきです。

『ビッグ5』はいろいろなタイプがあるらしいのですが,筆者が購入したものはハンダ付けタイプでした。分解はいたって簡単で,LEDユニットは嵌め込んであるだけなので,電池側から押して抜き取ります。そうしたら反射板を外して,ハンダゴテを当ててLEDをポトポト落として,新たなLEDに付け替えます。導電用のリードを2カ所残してLEDの足は切り取り,分解したときと反対に組み込んで作業はお仕舞いです。

電球色LEDに付け替えても,高輝度LEDをオーバードライブしているので,直視が危険なことに変わりはありません。しかし有害な青色光の強度は約1/5になりますので,網膜に与える影響もそれだけ弱くなります。そして黄色〜赤色の比強度が大きいので,安価な白LEDよりもずっと演色性がよいのです。このLEDに青っぽいビニール袋を二重にかぶせると5000Kくらいの高演色ライトになります。ということで,手放すことのできないオモチャがまた一つ増えたのでした(画像/MWS)。

2014年8月29日

きょうの画像は気仙沼のBRTシステム。BRTの詳細については こちら をご覧頂くとして,簡単に言えば,被災したあとに,既存の路線の代替として,線路を埋めて道路化して,駅舎などはそのまま利用し,災害による不通区間は一般道を利用するというものです。この方法なら早く復旧できますし,復興等の状況に応じて新しいバス停を準備するのも容易で,また専用区間は高速走行できるので定時運行にも役立ちます。

しかしそれにしても,気仙沼駅に降り立ったときにホームが埋められているのには驚きました(画像一枚目)。そこで感じたのは,復旧への意気込みというよりも,鉄路は廃止してバス代行にするという強い意志です。市内をふらふら散歩していると,線路を埋めて専用道にした区間に出くわしました(画像二枚目)。そこに,乗客のほとんど乗っていないバスが通り過ぎていきます。やはり,鉄路復旧への遠い道のりを感じざるを得ません。最後の画像は気仙沼駅に停車中のBRTバス。ここでも乗客はごくわずかです。もし鉄道が通っていたら,一車両に1〜2名ということはなかったでしょう。BRTの知名度が低いということや,震災で乗客自体が減っていることを考慮に入れても少なすぎる感じです。

収益を考えればBRTの導入は仕方がないようにも思えます。しかし鉄道+駅というのは,人々の活動の拠点となりうるような存在で,そこを中心に町が栄えていくようなところでもあります。バス+バス停では,どうしても,そのような機能が劣ります。単なる旅客輸送という意味以上のものが鉄道施設にはあると思うのです。諸外国のように,不採算路線は国や自治体が面倒を見てでも存続させ,受け継がれてきた歴史を絶やさないようにして欲しい,BRTを見てそんな風に思いました。だって,自家用車など,いまは全盛期ですが,長い目で見れば一時の乗り物ですよね。それに対して,鉄道は過去から未来まで存在し続けるものであることは確かです(画像/MWS)。

2014年8月28日

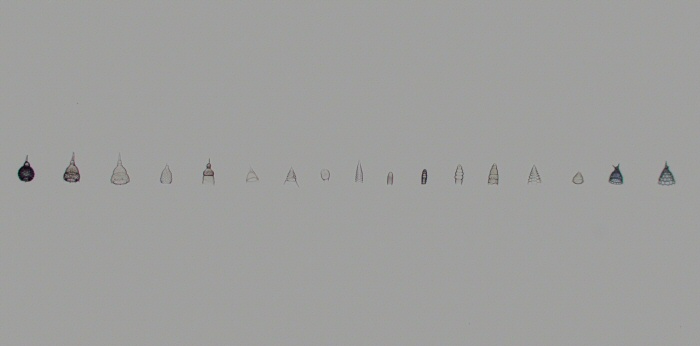

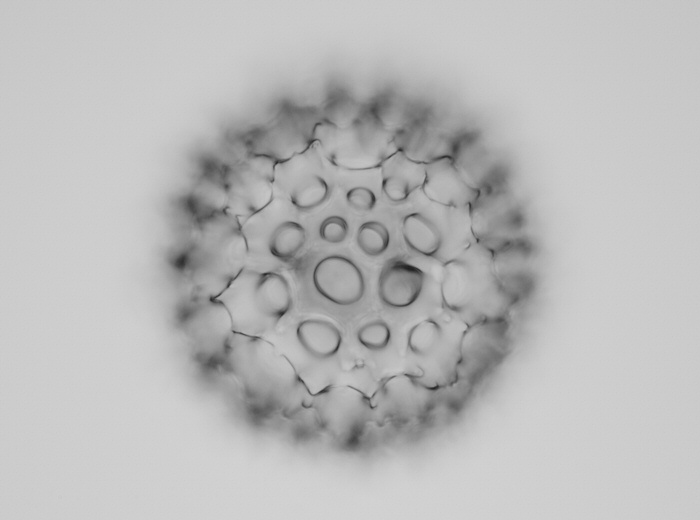

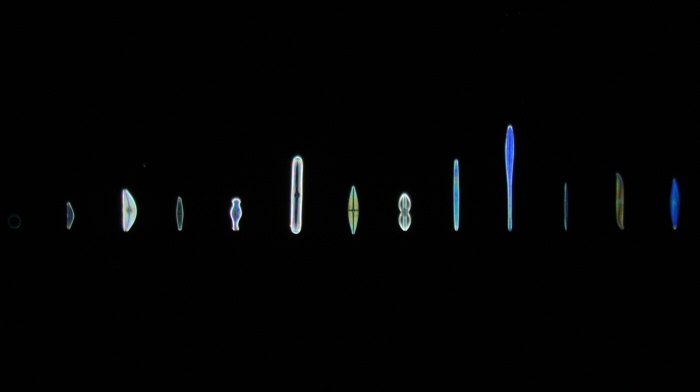

これは放散虫のうち,ナセラリアというグループに分類される一群を並べてみたもの。珪藻で言うならば,中心類だけを選んで並べてみたもの,とでもいうかんじです。このナセラリアに分類される種は,釣鐘型を基本とした形なので,よく転がる物が多いです。それを並べる作業はじつにつらいものがあります。あっちにコロコロ,こっちにコロコロします。また円錐状の形のものは,弧を描くように転がるので,一列に縦に整列して並べようとしても微妙に角度が狂ってしまい,一個を配置するだけで延々と時間を消費することもあります。この作業は相当つよい忍耐力がないと,やってられないかもしれません。

少し昔に,ある人から,「こんな細かい操作をやっていたらイヤになってムシャクシャして,うぎゃーっと全部ひっくり返したくなりませんか?」と聞かれたことがあります。筆者の答えは,「全くそのようなことはありません」というものです。もし,うぎゃーっとひっくり返して,その行為が全体から見て,仕事上で大きなプラスをもたらすと判断されるなら,やるかもしれません。しかし実際はそのようなことは皆無なので,淡々と作業を進めるのみです。何をやるべきか,なにをやらないべきか,微妙な操作を施しながら,論理の世界で勝負しているわけなので,そこに感情が入り込む余地はないように思います。勝手な想像ですが,マイクロサージェリーを行う外科医の方々も,きっと似ているのではないかと思っています(画像/MWS)。

2014年8月27日

放散虫をいじっていると本当に色々な課題が浮かんできます。どうも,封入剤の経時変化に対して相性のわるいものがいるらしく,特定の放散虫の特定の部分が剥離します。じつに許し難い現象ですが,そういうかなしいこともよく起こるのです。市販の安価な標本などは,最初から物体がクチャクチャになっていたり,巨大な気泡が生じていたり,理解し難い見えの悪いものなどがあって,そういったグレードのものであれば,ごく小さな剥離など気にもしないで済むのですが,完全透明な基板に可能な限りきれいな個体をそっと並べた標本ともなると,ごくわずかな剥離でも気になって仕方がありません…。こうして(当サービスの基準では)B品が発生するわけですが,それをうれしく買ってくださる方々もいらっしゃいますので,世の中よくできていると考えることにしませう。。

きょうの画像をみてもお判りの通り,放散虫には殻が分厚いものと薄いものがあって,コントラストが極端に異なるのも,悩みの一つです。コントラストの出方によって,封入剤の屈折率を変えたいのですが,そうすると一枚のスライドに載せられる種数が限られてしまいます。また検鏡法によっても,厳密には,封入剤の屈折率を変えた方がいいので,明視野用と位相差用では封入剤を変えたいということもあります。などと,砂粒よりも小さな生物を相手に,悩みは尽きないのです(画像/MWS)。

2014年8月26日

25日は大学教員2名の訪問を受けまして研究打ち合わせでした。バイオミネラル分野ではトップを走る方々で,先端的な話が楽しくひじょうに有意義な時間を過ごすことができました。メインの打ち合わせ内容は顕微鏡光学的なことでしたが,さすがに専門分野を深く追求されているだけあって,高度なレベルの打ち合わせと技法の実演ができたものと思っています。「最近の顕微鏡はダメ」という辺りも感性が一致していて,何事も追い込むと,一定の方向に意見が集約されているものだなぁと思ったことでした。このような研究打ち合わせの成果は,きっと将来,何らかの形で出ることでしょう(画像/MWS)。

2014年8月25日

去りゆく夏を惜しむように,24日も午後から山に入りました。関東の低山は人が多いので,狙った獲物も先に捕られていることもしばしば。画像一枚目がその例で,画面中央上部の斜面にマタタビが生えていますが,その下に踏み跡がついています。かなり新鮮な踏み跡なので10日以内程度に,誰かが,どっさりと収穫していったものと想像されます。ま,そういった場面に遭遇したとしても,筆者は山猿だったので,そこから1キロくらい離れた別の山に奥深く分け入って(画像二枚目),それなりの収穫を持ち帰ることはできます。約0.75キログラム。これでも乾燥すると,うんと少なくなってしまうのですよね。

マタタビの虫こぶは,同じ山でも,ふもとよりは高いところの方が大きく,みずみずしいものが採れます。また斜面に生えたものよりも,沢すじの水気の多いところで日当たりのよいところに,大きな虫こぶがつきます。きょうの収穫はそのようなもので,山猿の記憶を辿って,10年前にたくさん収穫できた木で,また大収穫だったのでした。

山を下りる頃は薄暗くなってきたので,途中下車して,九州ラーメン桜島に立ち寄って,古本屋によって,収穫に満足しつつ帰宅したのでした。ここのところのマタタビ狩りは,自家用の生薬製造のためです。購入した方がはるかに安上がりですが,収穫から選別,乾燥して生薬を作るプロセスそのものを自分で管理することを重視しているので,購入の数倍もの費用をかけて,山に入っているのです(画像/MWS)。

2014年8月24日

君はいわいどりを見たか。

うまいよ。

(画像/MWS)。

*1 画像は大船渡線からのワンショット。ふしぎなことに,二年前に見た風景がほとんど頭の中に入っていて,列車に乗って車窓をみていると,まるでカセットテープが再生されていくかのように,次に出てくるべき風景が浮かんできます。だからこそ,『いわいどり』を往きも帰りも撮影できたりするのです。新幹線などに乗車すると,知らないうちに新たな建築物や道路ができていて脳みそが混乱することもありますが,大船渡線の風景は二年の間にほとんど変化はありません。『いわいどり』の工場は,農村に突然現れる大型プレハブ施設で,全国に名を知られる銘柄ともなると,さすがの規模ですね。似た物としては『萩の月』生産工場が東北線沿線にあって,これも長大なプレハブが並んでいます。

2014年8月23日

筆者は作業の合間に(学術的な意味での)研究も行っています。作業の合間というよりは,作業そのものが研究的なこともあるので,その経験の蓄積が一定量に達したら,学会などで報告してきましたし,顕微鏡講義に反映させたりもしてきました。人前に立って何かを述べる(本ページも同じことです)ことを続けている人間が,勉強(研究)しなくなったらお仕舞いです。教育者というのは,自ら勉強して自分を育てて,その成果で他人様を教え育てられる人のことです。

むかしとった杵柄で,勉強もせず研究もせずに,やたらに学生に迎合的な授業をして人気を取って,あとは席を温めるだけが仕事のような人を何人か見たことがありますが,よくやってられるなぁと思いました。人間は時間の経過とともにバカになるようにできています。高校時代に得意だった微積分や化学反応式が今でも同じレベルで解ける人は,その道で仕事をしている人以外には,ほとんどいないでしょう。使わない知識は必ず劣化するのです。筆者も例外ではありません。むかし得意だったことが今では手も足も出なくなっていて愕然とすることがよくあります。

さういうわけで,勉強や研究を続けることは,劣化を食い止めることでもあるのです。より高いレベルに進めればうれしいですが,現実は,勉強してやっと現状維持というところでしょうかね。知識も技術も,現役で取り組んでいる人のところに宿っています。

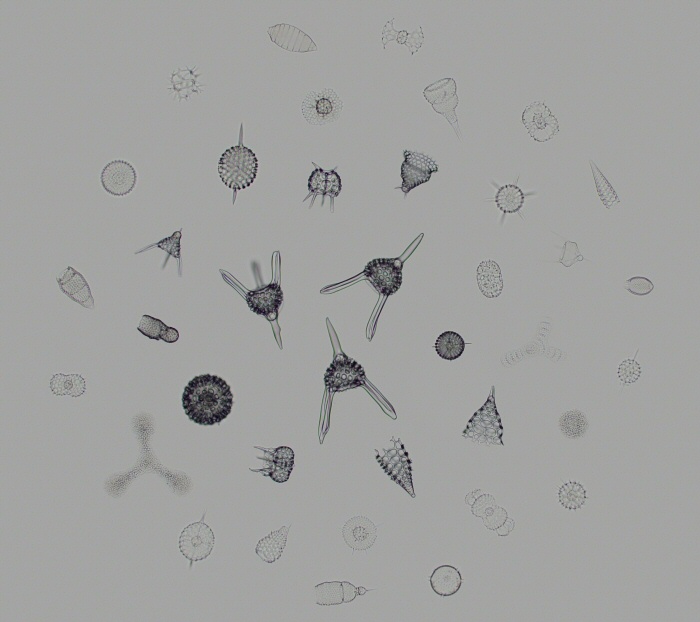

それで思い出すのが高校時代の恩師です。化学の先生でしたが,暇な時間があると,物理や微積分の問題を解いていました。かなり難解な問題も,時間をかけて延々と解いているのです。そんな日々が数年過ぎ,あるとき部屋を訪問してみると,やはり先生は数学の問題を解いているのでした。「オレ,化学もう面倒だよ。数学の方がいいね」とうそぶいていましたが,数学教員と相性の悪い生徒さんが数学を習いに来ていたところを見ると,本務では化学を,空き時間では数学の個人指導をしていたようでした。こういう人は,レベルが高すぎて見習うことすらできませんが,忘れられない人生のお手本だったとも思っています。画像は研究途上の材料で,新潟県の珪藻土から分離した放散虫化石です(画像/MWS)。

2014年8月22日

タマムシ画像を気に入っていただけたような気もするので,あと二枚だけ。一枚目はクズの葉にとまってもらいました。二枚目は,世界的にも珍しい?,タマムシの流し撮りです。動止フォトグラフィーまではいきませんけど,えっさほいさと歩いて逃げるタマムシ君の雰囲気が出ているように思います(画像/MWS)。

2014年8月21日

過ぎゆく夏のタマムシ画像をごらんください。大きな画像は こちら です。

タマムシに出会ったのは三十数年ぶりです。それまでは,毎年,庭に飛んできたり,出先のサクラの古木で見かけたりしたものです。タマムシはエノキに付くので,エノキの木がたくさんあるところの方が出会えるチャンスがあることは,小学生の頃から知っていましたが,実際に見かけることは少なかったですね。見かけなくなってからでも,羽などが落ちていたら拾って,宝物のように大切にしていました。久々の出会いは,道路から飛び立ったところだったので,おいかけて捕まえ,モデルさんになってもらいました。ちょこちょこ動き回って,すぐに飛び立つので,何度も捕まえては葉っぱにとまらせて撮影。だいぶ撮影しましたが,まともに写っているのは2,3枚だけでした。中年オヤジになっても,夏の終わりは少年のように心を躍らせて遊ぶのです。それがじんせいというものです(画像/MWS)。

2014年8月20日

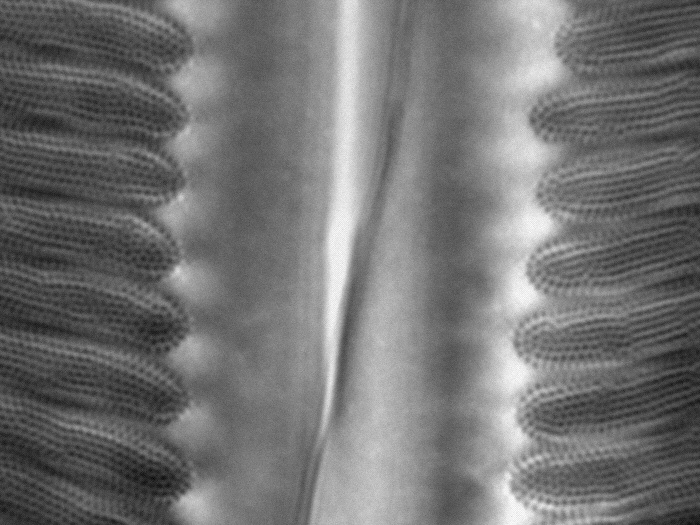

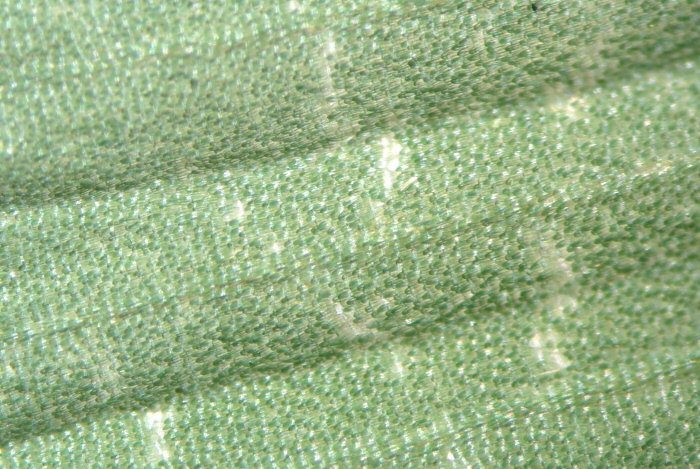

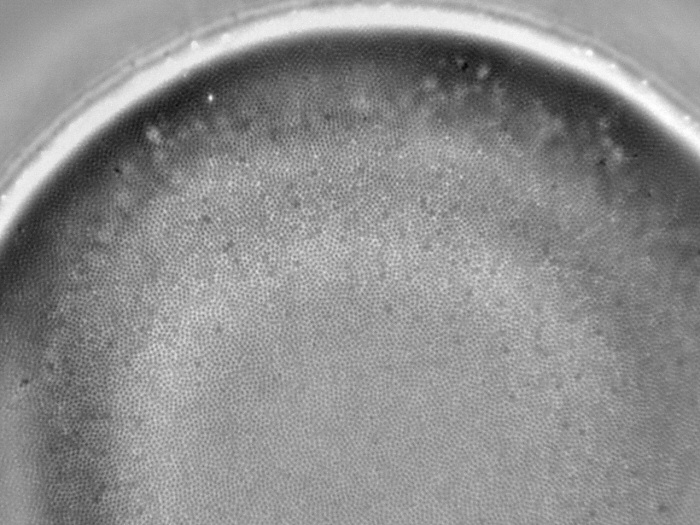

16日付けの画像で載せたピンヌラリアを高分解能イメージングしたのがきょうの画像です。撮像系はそのままに,分解能が最大になるように照明系を調整します。比較すれば一目瞭然ですが,限界付近のイメージングにおいて照明の影響は大きいのです。限界付近でなければ,相対的に,照明の影響は小さくなります。照明をうまく使いこなすには,珪藻を用いて,解像限界付近の微細構造を探し,それでイメージングの練習をしなければなりません。解像限界よりもずっと大きな構造を用いて練習をしても,ほとんど練習にはなりません。それは照明によってMTF曲線がどのように変わるかを考えてみれば明らかでしょう。解像限界はレンズのNAによって変化しますから,練習に用いる物体も,レンズのNAと照明波長から計算して適当なものを選ぶ必要があります。珪藻が数種類,光学的に正しい位置に置かれたプレパラートであれば,様々な空間周波数が選べますので,練習用として適しているのです。昔から珪藻が顕微鏡のテストに用いられた理由は,そんなところにもあります(画像/MWS)。

*1 顕微鏡対物レンズのテストに珪藻が使われてきたのですが,現代の顕微鏡は,ある一定水準のレベルはクリアしているので,レンズテストといいながら,実際は使用者の腕前をテストしていることになったりします。昔からレンズテストには最高の技術が必要と言われてきたのは,そのためです。最高の技術を持っている人であれば,同じ対物レンズを数本並べて優劣をつけられます。

*2 顕微鏡の分解能は照明波長とレンズのNAで決まります。一部の特殊なものを除けば,生物顕微鏡の明視野用レンズの最大開口数は,数十年以上前から現在まで1.4です。きょう掲載の画像は,有限鏡筒長の32年前の鏡基に,20年前の対物レンズ(NA=1.4)を装着して撮影しています。無限遠補正系の顕微鏡システムに変更したところで,細かいところが見えてくるわけではありません。むしろ,最新式の無限遠補正系の顕微鏡を導入すると,有限鏡筒長時代には見えていた構造が見えにくくなることはあります。ランプハウスの設計が手抜きで,照明の細かい調節ができなかったり,熱で鏡基が伸びてしまいピントが安定しなかったりするのです。

*3 そのようなことがあるので,ユーザーは一枚,高品質な珪藻標本を手元に置いて,それを徹底的に検鏡して鍛えるとよいのです。新しい機材を導入するときに,その珪藻標本を検鏡すれば,その機材の善し悪しを判断できることでしょう。

2014年8月19日

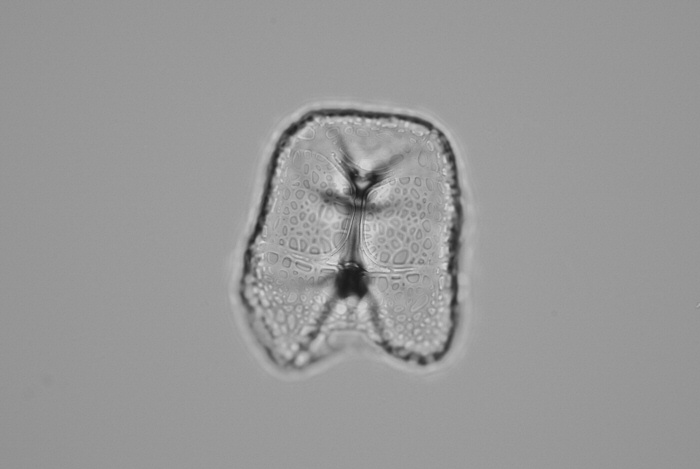

放散虫は種数が多いので,拾っていても,種ごとに認識して分けるのが大変です。おおまかに似ているものを集めることはできますが,破片となるとお手上げに近いものがあります。きょうの画像は,たぶん同じ種(属)であろう放散虫の,保存性の悪いもの(上の画像)とよいもの(下の画像)。これまでは保存状態の悪い試料しか持っていなかったので,上の画像の骨格しか見たことがありませんでした。それが,状態のよい試料を入手してみると,下の画像のようなものが見つかります。しばらくは,全く別のものと思っていましたが,あるとき中央部の骨格が全く同じ形態であることに気づき,認識を新たにした次第です。何事も経験なので,今後もこういったことがしばしば起こるものと,顕微鏡を覗き続けています(画像/MWS)。

2014年8月18日

17日も午後から,少しの時間だけマタタビ採取に向かいました。最寄り駅に着いたのが15時でしたので,日暮れまであまり時間がありません。それでも何とかなるだろうと,過去に実績のあった沢に向かうと,道路開発等の影響を受けて,山そのものが削られて,沢が埋められていました。関東地区の山ならばよくある話ではありますが,筆者は子どもの頃から,「自分が大事にしていた山や川が開発によって破壊される」という経験を繰り返して来たので,怒髪が天を突く思いです。ええ,その怒りは,開発側に向けられているというよりは,「便利になったわね」という感想以外に思いを馳せない利用者の方に向いています…。こうして色々な生物が隅っこに追いやられて,消えていくのです。

さて採取場所そのものが消えているので,新規開拓しなければなりません。まぁ,筆者は山猿でしたから,16時からの残りの時間で,それなりにはマタタビを集めて帰ってくることはできます。マタタビが生えてそうな場所を想像し,沢を探して入っていき,アプローチできそうな木を探してアタックします。往復の時間もあるので,採取時間は20分もないくらいですが,それなりの収穫(0.6kg)を手にして帰路につきました。帰宅してご飯を作る時間がもったいなかったので,「九州らーめん桜島」に立ち寄ってラーメンと餃子を食して,古本屋に寄って帰りました。きょうの画像は,その風景の一部と収穫物です。

ラーメンと古本屋というのは,学生時代の習慣です。筆者の古本屋通いは中学二年からですが,高校に入ってから「九州らーめん桜島」を常食するようになり,それで腹一杯になると,市内の古本屋をハシゴして帰るのが日課ともいえる状態でした。その習慣は大学に進学しても変わらず,修士課程に言っても変化はなく,博士課程でも,オーバードクターでも同じでした。そして中年オヤジになっている現在でも,馴染みのラーメン屋に入ると古本屋に寄りたくなり,何かしら書籍を物色して帰ることとなるのです。こうした習慣が,後々に,何らかの知識を増やす結果になっていることは間違いなく,「ラーメンで栄養をつけて,古本で知識をつける」習慣は,そのときは何も意識しなかったけど,よかったのだなぁと思う今日この頃なのです(画像/MWS)。

*1(追記) 古本で知識をつける,というとかっこよく聞こえますが,そんなカッコいいもんではありません。あんな知識やこんな知識やアレなども知識ですので,そういったものも「何らか」に含まれるわけです。学生の頃は「リア充」の人たちを指をくわえてみながら,ただただ勉強していたのですが,その合間に,特につよい興味があった生物Homo sapiens(male除く)の姿なども「知識」として叩き込んだりしていました…。そういった資料を連れて帰るときには,必ず,それ以外の学問に関係のある資料も同時に連れて帰るというルールを設定し(バカまじめですね…),このルールが意外な副産物を次々と生み出して視野が広がったものです。本ページはなるべく格調を維持して書いていますが,それは筆者が格調高いことを意味するわけでは,まったくありません。

*2 今は何でもインターネットの世界になってしまい,古本屋に知識を求めに行く人は少なくなってしまったように思います。若い方もぜひ古本屋の実店舗に足を運び,存在さえ知らなかった本を連れて帰る楽しさを,どこかで味わって欲しいと,老婆心ながら,そんな気がしています。できれば,ブックオフのような金太郎飴的本屋ではなくて,神田古書店街のような,専門書籍がずらりというお店がいいですね。

2014年8月17日

先日採取したマタタビが,今年の仕込み分としては足りない感じでしたので,追加分を採りに行ってきました。マタタビは日本各地に広く分布しているので,関東方面でも探すのは難しくありません。平野部には自生せず,だいたい,沢筋のやや冷涼で日当たりのあるところを好むので,避暑を兼ねて山に入り沢筋を歩けばよいわけです。筆者は山猿でしたので,マタタビを採ろうと思って山には入り,ちゃんと収穫して帰ってくることができます。しかしながらきょうの収穫はたったの1キログラム。乾燥すると1/10近くになってしまいます。往復交通費,食事代,人件費,乾燥の手間賃などを考えると,ネットで乾燥マタタビ(木天蓼)を購入した方が遙かに安上がりです。ネットショップのマタタビ価格をみて,なぜあの価格で販売できるのか不思議な気もします(画像/MWS)。

2014年8月16日

これはピンヌラリアの油浸検鏡によるイメージング例。基本に忠実なケーラー照明中央絞り込みで,NAcon/NAobj=1.0/1.4です。照明波長は400nm付近を使っています。条線内部の微細構造が写っていることがおわかりいただけることと思います。この程度の撮影であれば,大がかりな機材も必要なく,工夫次第でどうにかなるものです。研究施設などでは,すでに機材はお持ちでしょうから,あとは,やるかやらないかだけの問題です。大事なポイントは,顕微鏡光学的には,透過明視野中央絞りの場合,微細構造のコントラストは例外なく低いと考えてよいので,微細構造が写っているかどうかをちゃんとチェックすることです。いい加減に画像を眺めていると,写っているものも見過ごしてしまいます。もし一度でも写っていることを確認できれば,そこまでの技術は身に付いていて,そこからは追い込みなので,飛躍的に技量がアップする可能性があります。もう一つ大事な点は,収差を生み出さない優れた標本を使うことです。ダメな標本でいくら練習しても,間違った技術が身に付くだけ…という可能性もあるからです。顕微鏡対物レンズは,その性能を発揮するためには,標本側に一定の光学的条件を要求します。その条件を満たさない標本を使うと,レンズの性能は発揮できないし,練習にもならないのです(画像/MWS)。

*1 「練習にならない」と書きましたが,厳密には,「収差が残存する不十分な物体をいかにイメージングするか」という練習にはなります。しかしこれは,まともな標本を用いた練習よりも,さらに難しいことに挑戦していることになります。やはり,収差を生み出さない,信頼性の高い標本で練習を積むべきです。

2014年8月15日

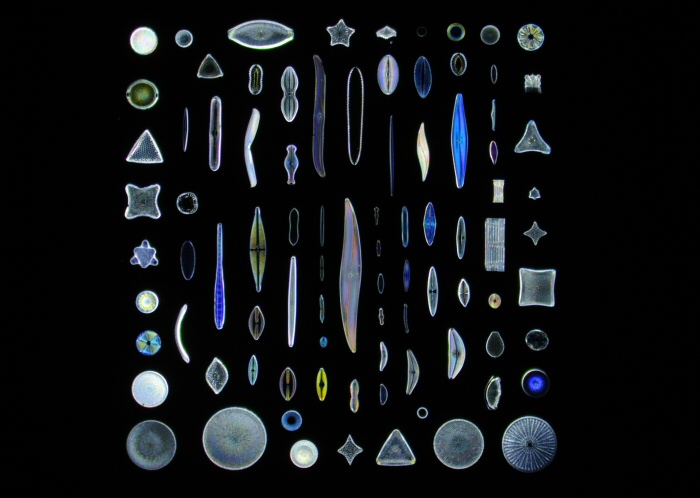

ここのところ顕微鏡写真が少なめなので,先月製作したものを一枚。特注で製作したもので,88種を四角形に並べています。夏は封入剤が柔らかくなって作業しやすい利点がある反面,空気がよごれている日が多く,気温が高すぎると(空調が使えない関係で)筆者が熱中症になってしまう可能性もないわけではないので,製作できる日数が限られます。室温が31゚C程度までなら何とかなりますが,32゚Cを超えるとダメです。今年は7月半ばまでは,それなりに作業できる日があって助かりましたが,7月後半から8月前半はさすがに厳しく,製作は行いませんでした。先週末には台風が来て,気温を下げてくれたので作業が可能になり,特注品を急いで作りました。このような微妙な制作物になると,お天気と相談しながら作ることも必要になってくるのです。ほかにも夏は学会準備やイベントの対応などがあり多忙な日々が続きます。きれいな空気で,適温で作業できる秋が待ち遠しいですね(画像/MWS)。

2014年8月14日

せっかくマタタビについて述べたので,できあがった薬酒と木天蓼をご紹介。ここで写っている木天蓼は,きのう掲載した画像に写っているものを,しつこくしつこく一週間以上乾燥させたものです(ただ放置しただけだとここまで乾燥しません)。酔っぱらいそうな,ふしぎな香りがします。

大量のマタタビを送風乾燥させていると,どこからともなく,クサカゲロウが飛んできます。そのむかし,八王子で大量のマタタビを布団乾燥器で乾燥させていたら,何だかひらひらする感じがしたので網戸を見てみると,網戸を埋め尽くすクサカゲロウの大集団となっていたのでした。数年後,現在の場所(豊島区)で同じことをやってみたら,自然のない都会にも関わらず,やはりクサカゲロウが飛んできました。マタタビの成分はクサカゲロウの誘因物質でもあったわけです。

そこで少しばかり調べてみると,面白い論文が見つかりました。「マタタビ 論文」で検索してみてください。ずっとむかしに,マタタビに情熱を注いだ日本人研究者が存在したことがわかります(画像/MWS)。

2014年8月13日

これはマタタビの虫入りの実です。安波山の途中で,ツルが邪魔なために刈り払われて,斜面に積み上げられていました。ここにマタタビがあって,実をつけていることは2年前にも確認していましたが,地元の人が利用するかもしれないので,採取せずに,そのままにしてきました。それがうち捨てられているのですから,遠慮なく頂くことにしました。予期せぬお土産の発生で,うれしさアップです。

マタタビと筆者の関係は古く,既に三十数年になろうかとしています。当初は,自宅の水槽と野鳥のえさ台をネコに荒らされて,多大な被害を被っていたので,マタタビでネコをおびき寄せてゴム鉄砲や単一乾電池投げつけ攻撃によって,ネコを痛い目に遭わせようという計画からマタタビに目をつけたのでした。小学校を卒業したばかりの少年は,マタタビの効果を調べるために薬屋に行き,マタタビの粉末を買ってきて,練り餌を作って縁側に塗りつけておきました。すると夜な夜なネコが現れて縁側を舐めていました。

効果を確信したある日,植物ガイドブックをめくっていたら,近所の山にある木がマタタビのような気がして,行ってみたらマタタビなのでした。それで枝を取ってきて道ばたのネコに与えたところ,ゴロゴロひっくり返って大変面白かったので,何度か遊んだ覚えがあります。ネコにマタタビというのは本当で,実でも,枝でも,葉でも効果があります。

それからしばらく時が過ぎ,ある人が冷え性と便秘で大変つらい思いをしているというのを聞き,それなら生薬で何とかなりそうだと,山にマタタビの実を採取しに入り,どっさりと虫入りの実を取ってきて,干して完全乾燥させて,焼酎につけた酒をつくりました。虫入りのマタタビの実を干したものは,木天蓼(もくてんりょう)という立派な生薬なのです。女性の冷え性には特に効くとされています。これを酒に漬けたものは木天蓼酒という薬酒です。早速試してもらうと,冷え性の自覚はあまり変化がなかったものの,便秘が徐々に解消されていったことが統計学的にも明らかでした。それからというもの,マタタビは筆者には欠かせない獲物となったわけです。

マタタビを乾燥して木天蓼を作るのは大変で,一部の物好きがやることだということは,書いておくべきことでしょう。ホワイトリカー1.8Lに漬け込む木天蓼は100グラム程度ですが,これは生の重量に換算すると1000グラム程度になります。これだけの実を採取するのも大変ですが,黴びさせずに乾燥するのはもっと大変です。筆者は布団乾燥器と,天日乾燥と,陰干しと,シリカゲル乾燥の組み合わせを天候と相談しながら駆使して,毎日面倒をみて乾かしています。完全乾燥できれば,ホワイトリカー1.8Lに漬け込んで,一年後くらいから飲用に用います。乾燥した実は二度漬けできます。一年先を見越しての作業となるのです。

できあがった薬酒はウイスキーを濃くしたような色合いの液体です。風味は木天蓼の麻酔性のような香りと,辛み,えぐみが出ていて,これをおいしいと言った人には会ったことがありません。しかしどことなく深山幽谷を思わせるような風味でもあり,筆者は嫌いではありません。冷え性は自覚していないので飲む理由が見つかりませんが,滋養強壮によいとも言われるので,中年オヤジの活力回復に,久しぶりに試してみようかとも思っています(画像/MWS)。

2014年8月12日

気仙沼に来たなら安波山に登らねばなりません。ここは展望もよいし,途中に水もトイレもあるし,本当にいいところなのです。たまの旅行の不便な点は,気候を選べないことで,せっかく東京から避暑に来たのに,この日の気温は最高35.4゚C(標高60m)で,道路沿いは37゚Cくらいの気温に感じました。筆者は運気がなく,避暑に来れば熱地獄に晒されるような不運の持ち主です。こういったことはこれまでの人生で珍しくなかったので,今回は,熱地獄に晒される覚悟はできていました。

そんなわけで,熱地獄の中,逃げ場もないので安波山へ。気仙沼市役所の登山口に行き,まずそこで十分な給水。そしてゆっくりと歩き始めます。100歩も歩いたら休憩といったペースで,数百メートル歩くのに20分かけました。途中でマタタビが採取できたので20分の休憩となり,そこから十分な時間をかけて展望台へ。無理をすればいつ熱中症で死んでもおかしくない気温です。山など登っている場合ではないのかもしれませんが,運気のない筆者は,代わりに「対策」だけはしっかりしています。

途中で給水して,中腹の展望台へ。ここは見晴らしが素晴らしく気仙沼湾が一望できます。屋根もあってベンチもあるので,お昼に最適です。気温は高いですが風が吹いているので,じっとしていればしのげます。ここで,「スーパー片浜屋」で購入したカツオの刺身,タコの刺身とヒジキ煮と野菜炒めで昼食。山登りのお弁当に刺身が味わえるのは気仙沼ならではといってもいいでしょう。

昼食後に一息ついたら山頂へ。山のてっぺんというのは,特に理由がなくとも,行ってみたくなるのです。意味もなく山頂をうろうろして,地元のオジサンと楽しげな話をして,下山しました。ホント東北の旅というのはストレスが少ない,のどかな,素敵なもんです(画像/MWS)。

2014年8月11日

今回の東北行はいろいろやることがあって,研究所訪問の後は,バカ夫婦の食べ歩き水産物販売状況の視察です。別の言い方をすれば,普段は東京でカネを使っているので,ほかの土地でお金を使いましょうということです。当然,東北三県が対象になるわけです。旅先では,まずスーパーに入り,地元の食材をチェックして夕飯を決めるのが筆者流です。どこかのお店に入ってしまうと,限られたものを食べてお腹一杯になってしまうので,スーパーで興味深いものを小分けで買っていろいろ食べまくるわけです。気仙沼では大型スーパーもたくさん営業していて,ピカピカに輝くお魚さんをはじめとして魅力的な食材で一杯でした。旅行中は最高気温34-35゚Cで,一日中外出していたので,体力消耗も激しく,果物や野菜がおいしかったですね。町の小さなスーパーでも,アイナメがずらっと並んでいたり,マンボウがふつうに売られていたり,東京ではまず見ることのできない鮮度の近海物が並んでいて,見ているだけで興味深いやら羨ましいやらで,お土産はあちこちに発送して,夕飯は色々買い込んで,連日呑んでは食っての贅沢な夜になりました。画像は買い物したスーパーの一部。交通費を含めて,4日間で17枚の紙切れが財布から飛んでいきましたが,それで,いいのです。東北が力強くよみがえっていくのですから(画像/MWS)。

(食べたもの) イワガキ,ヤマブドウ液+ラクトアイス,寿司(5パック約50かん),アジ握り(5かん),ホヤ刺身,蒸しホヤ(2回),おかずセット,トマト(7個),スイカ(2回),モモ(特大3個),焼き鳥(もも,皮,砂肝,計12本),いわいどり(もも,皮,砂肝,ハツ,計8本),おにぎり4個,たこ刺身,カツオ刺身(2パック),ネウ刺身(アイナメ),野菜炒め,棒々鶏サラダ,笹カマボコ,煮アナゴ,もずくスープ2個,味噌汁2個,十勝バターレーズン,焼きそばパン,おやつスナックパン,いんげんのゴマ和え,白ご飯小パック,トウモロコシ(ゆで),野菜サラダ,切り昆布煮,フキ煮,エビ唐揚げ,アンコウとも和え,キャベツ(小,半玉1個),刺身盛り(イカ,カツオ,ブリ),納豆餅,ホタテ煎餅,イカ煎餅,しょうがご飯2パック,田舎煮,おかずセット,えーとあと何だっけ。缶ビール数本,日本酒小びん5本,青汁3缶。

寿司のレベルが高かった店: CREAみうら(気仙沼)

焼き鳥がうまかった店: JOIS(一ノ関)

焼き鳥のたれに感心: スーパー片浜屋前の移動販売車

丸魚が魅力的なお店: スーパー片浜屋

お刺身がうまい: スーパー片浜屋(種類は少ないけど,よい地物が安価)

アナゴ煮付けがうまい: おさかないちば(巨大なアナゴで骨が多いけど)

ホヤが魅力: 気仙沼ではどこでもよかった。一ノ関でもよい物が置いてあった

野菜がうまい: 新鮮館「おおまち」(一ノ関) 目利きが必要だがハイレベルの地場野菜。最高!

何でもあって安い: ビッグハウス(気仙沼)

* 冷えたパック寿司なんて…と思った方もおられるかもしれません。もちろん筆者は出張先のホテルであっても,冷たい寿司など食べません。寿司のおいしさは温度がキーでもありますので,ご飯は人肌,ネタは少しだけ冷たく,というのが理想です。スーパーのパック寿司はたいてい冷えていますので,そのまま食べるとおいしくありません。ところで,スーパーのパック寿司は,フタが透明な容器状になっているものがほとんどです。そこで,フタを外してひっくり返して「船」に見立てて,船に寿司を積んでいきます。積み込みが終わったら,この「船」を熱湯に浮かべておきます。その間にほかの食べ物を用意して,頃合いを見て「船」を引き上げて寿司の夕飯とするのです。下から暖めますから,「ご飯は人肌,ネタは少し冷たく」が実現されます。こうして食べると,スーパーで売っている寿司でも,あなどれない佳品があることが判明します。出先でも,ご自宅でもお試し下さい。本ページの読者だけに教える必殺技です。

* 養殖魚や玉子が載っている場合は外して,地物の刺身に載せ替えて食すのがまた楽しいのです。さういうわけで,寿司を買うときは必ず,載せ替え用の刺身も物色します。楽しみが倍増するのです。

* もちろん,出張や旅行だからといって野菜をないがしろにしてはいけません。キャベツやトマトを買って食べるのはもちろん,海藻スープ,野菜ジュースや青汁を飲んで,日々の野菜を補給しないと,数日たってから痛い目にあうことになります。今回は,キャベツは家から持ち出して,トマトは出先で買いました。

2014年8月10日

『森は海の恋人』という言葉を聞いたことがあるでしょうか。いまから四半世紀くらい前に,東北の地で,豊かな海をつくるために山を育てた人がいるのです。その活動は人々に受け入れられ,受け継がれ,とうとう,NPO法人の研究所ができました。今では陸上生態系と水界生態系の物質循環については当たり前に研究されていますが,当時は,奇異の目でみられたものと思います。永年の活動とその成果には脱帽する思いです。さて,この研究所で,筆者の顕微鏡講義の受講生が働くこととなったので,これは良い機会と,研究所訪問となりました。素晴らしいロケーションで,眺めているだけでも飽きない入り江に建てられた研究所は,木のぬくもりもあって,アットホームな感じがしました。研究員の夏池氏には,所内の案内はもとより,周辺の自然環境について詳細な説明をいただき,夏の夕方に良い散策となりました。森里海研究所は こちら を参照してください。いろいろな活動を行っていますので,興味ある方は参加するのも面白いかもしれません(画像/MWS)。

2014年8月9日

大船渡線は東北の農村地帯を駆け抜けるので景色も抜群です。田園風景がすばらしく,少し高台を走るので,眼下にひろがる田んぼをみてついついシャッターを押してしまいます。色とりどりの花が咲き,谷筋にはマタタビが大量に繁茂していたりして,じつに見飽きません。列車の中には景色に関心がある人と,そうでない人がいるように見受けられます。筆者は典型的な前者で,しっかりと景色をみて風景を頭の中に動画記録してしまいます。この動画記録はふだんは出てこないのですが,同じ場所にくると,雰囲気と記憶が照合されて,「そろそろあんな建物が出てくるはずだな〜」とか,「もうちょっとで養鶏場があったはずだな〜」などと先の風景を予測しだして,まもなくそれが目の前に現れます。窓の外をみているだけで楽しくて,頭はフル回転で,ゆったり座っていながらもじつに忙しい時間となります(笑)。こんな素晴らしい風景を目の前に,眠りこけたり,えんえんとスマホを眺め続けたりというのは,なんだかもったいないなぁなどと思ってしまうのです(画像/MWS)。

2014年8月8日

鉄道運行会社の使命は,列車を安全に運行し,生活に便利なように十分な運行本数を確保して,混雑で不便が出ないように車両を確保することだと思うのです。しかし東日本にある鉄道会社は,列車を短くして,在来線は分断して新幹線に誘導し,運行本数は減らして,ワンマン運転にしていたりするのです。何かが違うなぁと思いはじめて20年近くが経過しましたが,未だに印象は変わりません。最近は,立派なポケモンがお迎えしてくれるのです。子どもたちは夏の想い出に大喜びかもしれません。でも,ポケモンで喜ばすのは,航空や鉄道会社のすることではないと思うのです(画像/MWS)。

2014年8月7日

6日も,死んでしまうのではないかと思うような暑さだったわけですが,あまり文句ばかり言っていても仕方がない面もありますので,盛夏の象徴的な画像を。たくさんのオニユリが夏を表しています。じつに鮮やかですね。このオニユリ,画像に見えているようにムカゴがたくさんついています。これはユリの球根の子どものようなもので,この黒っぽい粒を外して持ち帰り,土にばらまいておけば,そのうち立派なオニユリが見られることでしょう。このことを最初に知ったのは幼稚園か小学校一年生の頃。それで見つけたオニユリのムカゴを持ち帰り,庭にばらまいたところ,何年かあとにオニユリの花が咲いているのを発見することになるのでした(画像/MWS)。

2014年8月6日

全国的に高温傾向のようで,東京で37度の熱地獄かと思えば,東北でも福島や一ノ関方面で37度近い高温になっています。日暮れでも30度を切らず,かなり危険な状態になっています。熱中症は寝ている間にも起こりますが,これは水分不足によって血液の粘度が高くなるなどして血栓が重要な臓器や脳に飛ぶなどして起こるとされています。夜中にトイレに行くことを嫌って水分をとらずに,代わりに死んでしまっては何もならないので,十分に水分や塩分を補給して休んでください。気温が高ければ室内も室外も関係ありません。台風さんが東に逸れて,太平洋高気圧を東に追いやってくれるよう,お祈りしましょう(画像/MWS)。

2014年8月5日

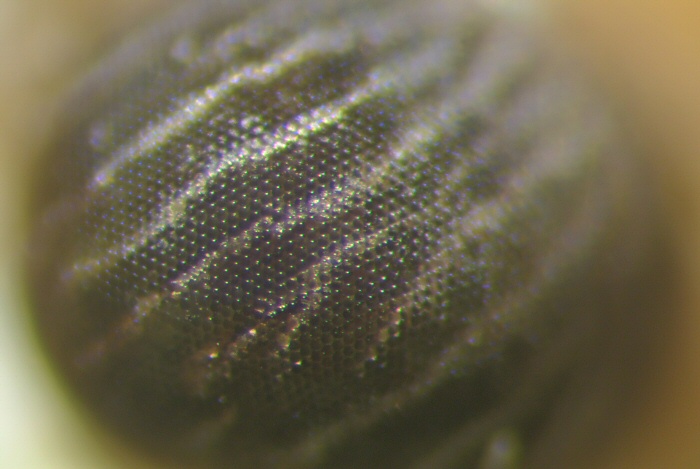

表を歩いていたら緑色のきれいな蛾が落ちていたので連れて帰りました。ちょうど,シジミチョウくらいの大きさで,萌葱色に近い感じの緑色。あまり見かけないので,名前はわかりません。先日組み上げたSMZ800-Nikon1のテストにちょうど良さそうなので撮影してみたのがきょうの画像です。最低倍率から最高倍率で撮影してありますが,さすがに実体顕微鏡のレンズでは収差も大きく,今ひとつ感の漂う画像となっています。しかし公称値でNA=0.2なので,倍率を上げれば,鱗粉のシマシマも少しは見えています。それなりには使えそうですね(画像/MWS)。

2014年8月4日

これは最近製作した検査板。特注品で13個の珪藻を並べています。いつも製作していますが,いつも難しくて,呻吟しながらの作業となります。真ん中のピンヌラリア,少し傾いている気がします。しかしこの傾き,角度にすると,0.3度とか0.5度とか,そのくらいしかないのです。人の目は角度に敏感らしくて,少しずれていても分かってしまいます。では製作中に微妙な傾きがわかるかというと,これが難しいのです。顕微鏡下で覗く円形の視野というのは独特で,平行を取る作業が,いろんな作業の中でも最も難しい部類に入ります。接眼ミクロに方眼マットを用いて,正確に直角を出そうとしても,コンマ数度のズレは判別できません。低倍率にして全体の形から見ていく方が正しい形に近づきますが,倍率が低いと微妙な操作が難しくなります。実用上は,まったく何の問題もありませんが,美観上は整然と並んでいた方がよいので,できるだけよい物になるように取り組んでいます(画像/MWS)。

2014年8月3日(2)

夜11時20分には,こんな感じ。このような条件では,冷房のない室内では32-33゚C程度になります。室内にいても,就寝中に熱中症で亡くなる人が出てきます。土建重視の政府が熱地獄を作り上げましたが,その犠牲にならないように,十分注意しましょう(画像/MWS)。

2014年8月3日

夏バテモードでのろのろと作業している理由がきょうの画像。夏が暑いことは当たり前なのですが,この画像に記されている気温は夜の8時を過ぎているのです。筆者が子どもの頃だったら,これは昼間の正午〜午後にかけての気温です。それがとうとう,夜の温度になり,沖縄よりも関東の方が暑いということが常態化してしまっています。こうなった原因は,これまでも述べた通りに,関東一円をコンクリートとアスファルトで塗り固めたことが原因ですが,残念なのは,こういった原因が分かっているにもかかわらず,何の対策もとられずに,経済!経済!と,ヒートアイランド現象が悪化する政策ばかりが採用されていることです。国民の大多数もヒートアイランド現象には全く無関心で,自分たちが熱地獄で焼き殺されるかもしれないのに,経済!経済!と思いこまされているように見えます。現在の状況は,高層ビル群を緊急解体して,緊急の容積率制限を暫定50年で施し,道路をひっぺがして,あらゆるところに木を植えることが必要,そういう緊急事態なのですが,負けると分かっていた戦争に突入して叩きつぶされた過去と同じように,なんだかヤバイと思いつつも見て見ぬふりで何もしない,そういう日本人の悪い面が出ているような気がします(画像/MWS)。

2014年8月2日

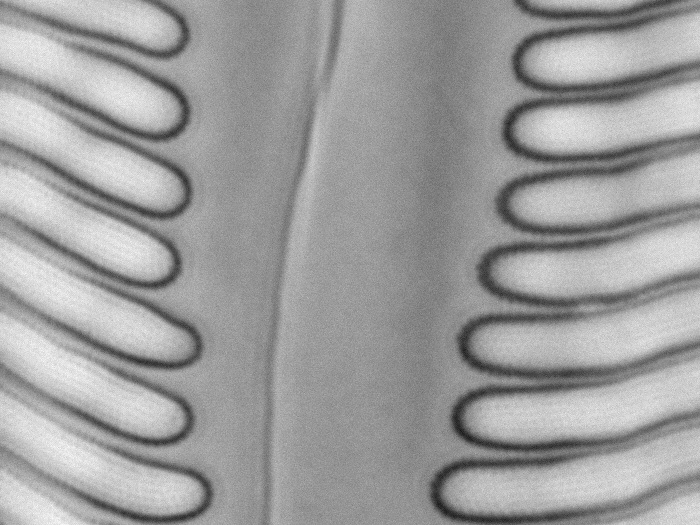

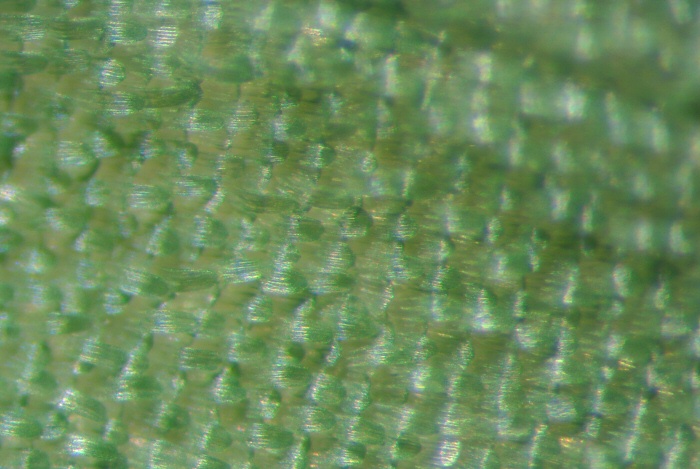

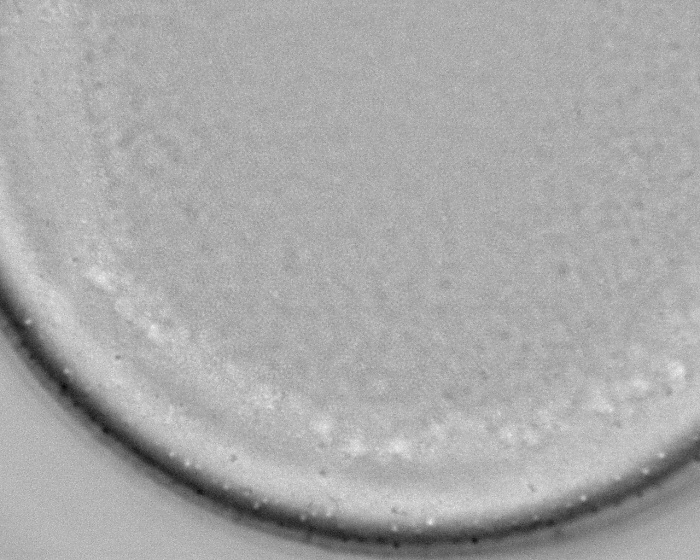

顕微鏡によるデジタルイメージングでは画像処理が不可欠です。デジタル素子は,目に見えていない小さなコントラスト差でも情報として記録していますので,その部分を抽出すれば,目で見た以上の情報を含む画像が得られます。メロシラ・バリアンスを油浸の明視野で撮影すると,ピント合わせも困難なほどに何も見えませんが,得られた画像をコントラスト強調すると,被殻表面に存在する微細な孔の存在が,何となくわかる程度のざらつきが記録されています。

ところで,当サービスは夏バテモードで休息しつつ営業中ですが,来週から再来週にかけても,息抜きモードで活動いたします。あまりにも暑く,特注品の中には製作できないものもあります。在庫品などは迅速に応じたいと思いますが,不定期にお休みを頂くこともあるので,ご了承ください。なお,メール等は今まで通り,いつでも受け付けております。ひどい暑さが続いていますので,読者の皆様も,体調を崩したりせぬようご自愛下さいませ(画像/MWS)。

2014年8月1日

特注品のデータをとっていますが,あまりに暑いので作業がはかどりません。なんとなく,夏の方が冬よりも,解像限界が若干悪い気がします。気のせいかもしれませんが,油浸オイルの指定温度は23゚Cですから,33゚Cの室内なら像が悪化することはありそうです。対物レンズの収差補正も常温を基準でしょうから,33゚Cもあれば多少の球面収差が出そうです。これらの効果の積算によって,ぎりぎりの解像限界付近のコントラストが変わるのかもしれません。慣れた作業を同じようにしていても,どこかに甘さを感じます。限界付近のイメージングでは,ほんの少し何かのパラメータが変わるだけで,それが像のコントラストになって出てきたりするので,気の抜けないところです。画像はメロシラ・バリアンスの被殻表面にある微細な孔です(画像/MWS)。

Copyright (C) 2014 MWS MicroWorldServices All rights reserved.

(無断複製・利用を禁じます)

本ページへの無断リンクは歓迎しています(^_^)/

トップに戻る