本日の画像

ミクロワールドサービスが顕微鏡の世界を伝えるコーナーです。

日々の業務メモやちょっとした記事もここに記します

ミクロワールドサービスが顕微鏡の世界を伝えるコーナーです。

日々の業務メモやちょっとした記事もここに記します

【2018年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月

【2017年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

【2016年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

【2015年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

【2014年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

【2013年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

【2012年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

【2011年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

【2010年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

【2009年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

【2008年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

【2007年】 9月 10月 11月 12月

【今月にもどる】

お知らせ

仕事が飽和しているため,納品等が遅れております。現在のところ解消の目処はたっておりません。すみませんが,短納期のご希望には添えないことがありますことをご承知下さい。

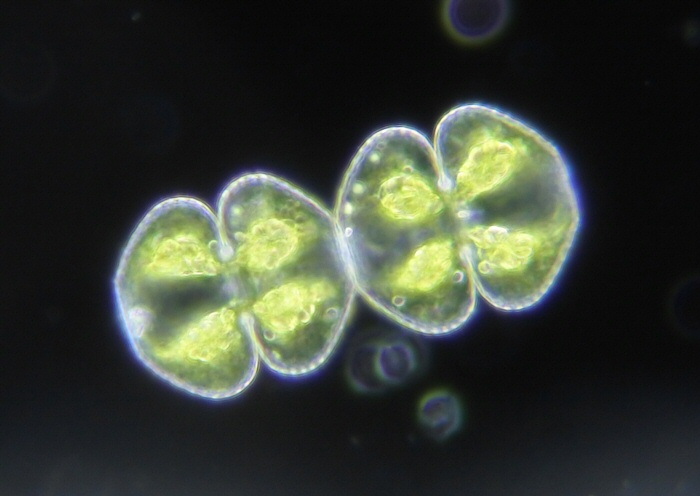

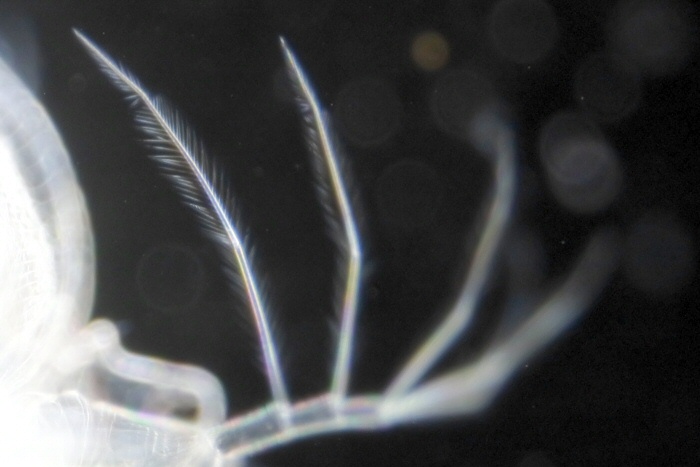

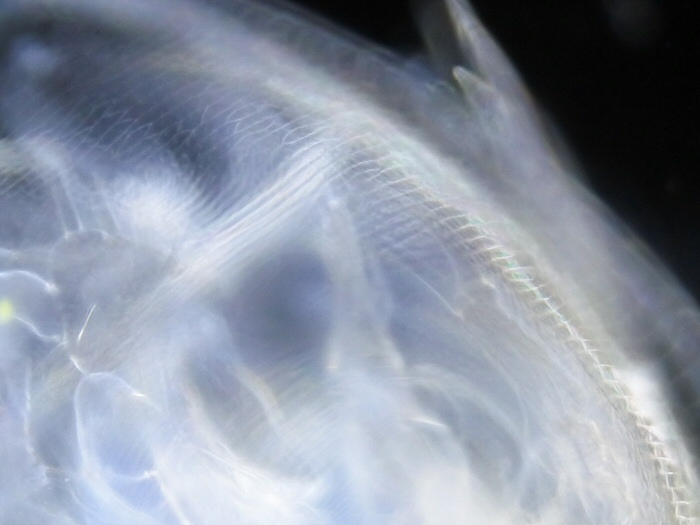

2018年6月30日

ここのところ大潮になると雨が降ったり,強風が毎日吹き荒れたり,不眠まつりで弱ったりとよろしくありません。今年はほとんどサンプリングに行けないまま,ずるずると時間が過ぎています。精神衛生上もよろしくないので何とかしたい今日この頃です。しかしそれにしても顕微鏡というのはよろしいです。サンプルを濃縮し,一滴とってみてみれば,様々な生き物の世界が広がります。これは自然そのものですから,自宅のデスクに向かいながらも,自然探訪のひとときを過ごすことができます。小さな生き物の姿に心を奪われる時間は,気分転換に最適です。風景というのは山や海だけにあるのでなく,顕微鏡下にも広がっています。きょうの画像はツヅミモとケンミジンコ。これも都区内の人工池サンプルに入っていたものです(画像/MWS)。

2018年6月29日

ぱっとしないサンプルに南アルプスの天然水を注いで放置した結果,なんとミジンコが沸いてきました。筆者はカイミジンコやケンミジンコはしょっちゅうみていますが,いわゆるミジンコとは縁遠く,サンプルに入っていた試しがありません。ので,手持ちのサンプルでミジンコを検鏡したのは,つくば市小野川の池から採取したサンプル以来で,13年振りになります。なんかうれしいですね。形からは,オカメミジンコでしょうか。

さっそく撮影してみましたが,あまりに下手くそで掲載を躊躇するレベル(笑)。たまにはひどい画像を載せますので,ミジンコ観察家の皆さんは鼻で笑ってください。

この手のものの撮影では,それなりに気合いを入れて撮影しないといけません。手持ちのサンプルをちょろっと覗いただけでまともな絵にはなりません。物体の大きさや厚み,表現したい部分のコントラスト,背景処理などいろいろ考えて,レンズを選択してコンデンサを選んで光源をいろいろ試して…ということになります。今回はただ顕微鏡にセットして撮影しただけなので,まともな絵になるはずはありません。

上手な画像の例は こちら とか こちら が参考になります。いつみても惚れ惚れする絵ですね。いつかこんな絵が撮影できるように,せっかく沸いてきたミジンコは大切に飼ってみたいと思います…(画像/MWS)。

*1 画像のミジンコ君は,NCF PlanApo4xを向けられて,明視野,偏斜,暗視野の各種取り調べを受けたあと拘留を解かれ,もとの培養ボトルに帰って行きました…。

2018年6月28日

池の沈殿物や浮遊物を濃縮して持ち帰っても,あまりぱっとしないサンプルで生物に乏しく,そのまま用無しというものも多いです。そういったサンプルは,2Lのペットボトルをカットした容器に入れ,市販の天然水を注いで屋外に放置しておきます。一週間も経過すれば,最初に入っていたタネをもとに種々の生物が増殖して賑やかになります。きょうの画像もそんな感じで,人工池の沈殿物サンプルでしたが生物の遺骸や鉱物ばかりでぱっとしないものでした。それが一週間後にはいろいろな藻類が沸いてきて観察に適したものになっています。モデルになってもらったのはシアノバクテリアの間を漂う小型珪藻です(画像/MWS)。

2018年6月27日

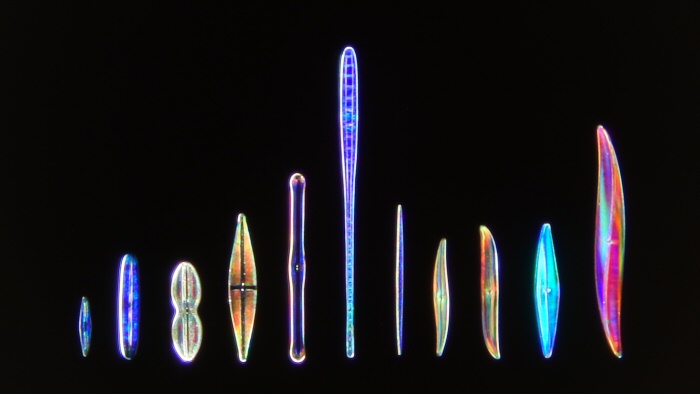

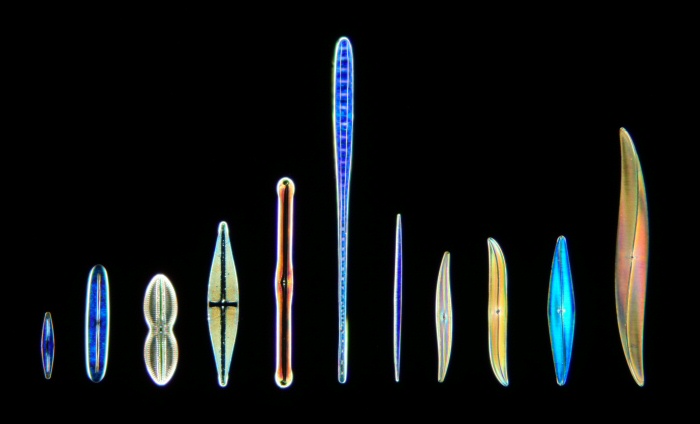

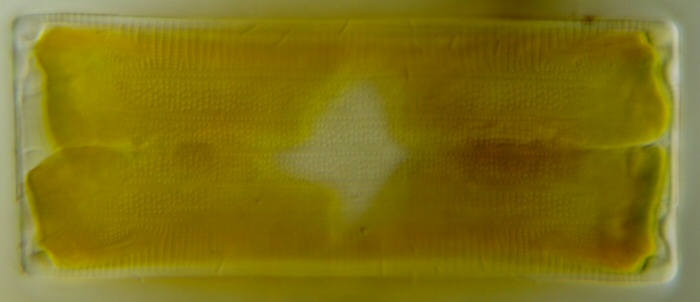

きのう掲載したテストプレートは,対物レンズやコンデンサのを選んで適切な照明を施すと,きょうの画像のようにも表現できます。おおまかには,色を出すには低開口数の対物レンズに高開口数のコンデンサという具合になりますが,種によって色の出方が違うので実際にはそれほど簡単ではありません。珪藻といえば微細構造,というくらいのもので,解像限界に挑む材料として利用しているのは世界共通です。でも,色を表現する素材としても面白いものです。完全黒バックに抜けた闇夜に鮮やかな色で珪藻が浮かび上がれば,それは見飽きない眺めになることと思います(画像/MWS)。

2018年6月26日

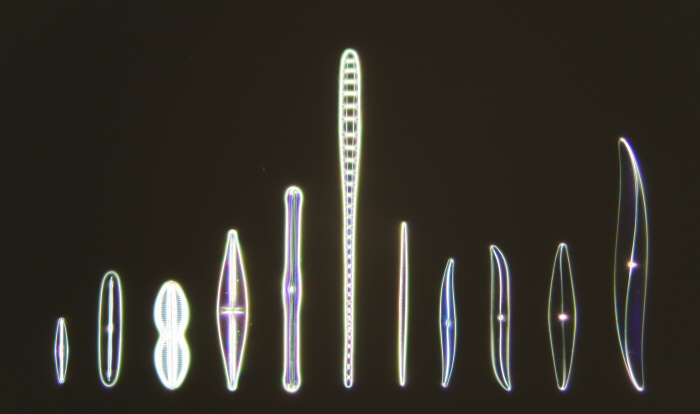

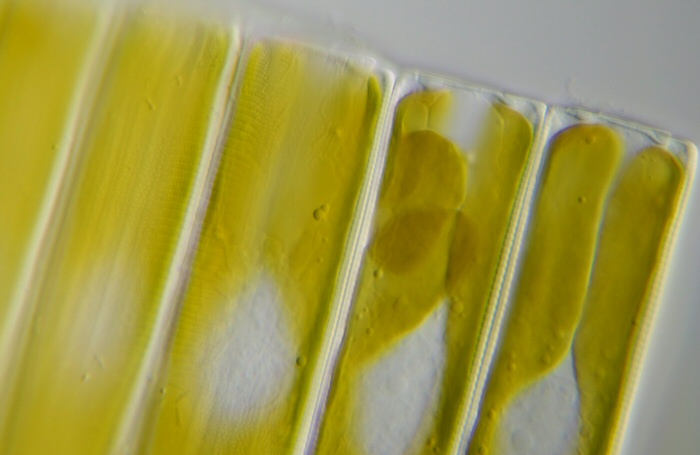

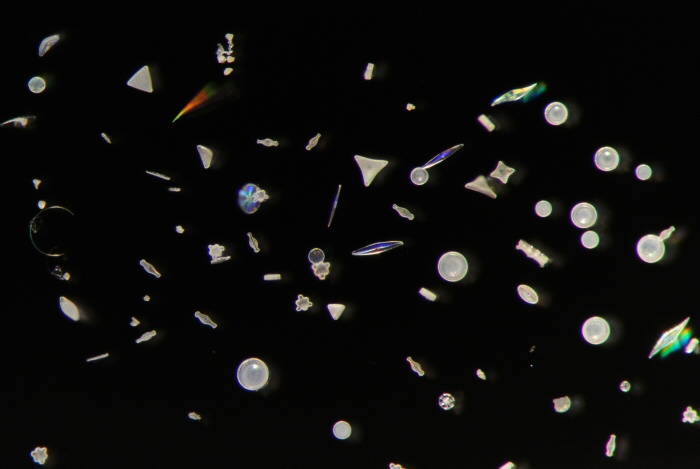

これは細長い珪藻(羽状珪藻)を一列に並べた標本を暗視野で撮影したもの。入っている珪藻は河川,池,干潟,沿岸など様々です。珪藻のもつ周期構造の違いにより特徴的な色が見えています。こういった絵を何も知らない人が見ると,「これってCG?」という反応が返ってきます。ここ数年はそれが顕著で,「こんなことできるわけない,CGに決まってるだろ」という感じなのです。まぁ,それが一般的な反応なのかもしれません。

しかし顕微鏡を覗いたことのある人ならば,これをCGで作ろうとするならばとてつもなく大変な作業であることが想像できるだろうと思います。無傷の珪藻被殻でちゃんと半被殻になっていて,正面を向いていて,鉱物などの付着がなく,ほかの珪藻やゴミなどと接していなくて,カバーグラスに接している珪藻など,散布スライドにどれだけいるのだろうかという感じです。一つの珪藻被殻を撮影するだけでも大変なのに,それを10種以上となると,膨大な作業量になります。

運良く珪藻が見つかったとしても,それを撮影して,暗視野の照明条件を揃えて不自然にならないようにして,得た画像から珪藻を切り出して回転し,並べる…という作業も大変です。とてもやってられません。。明視野ならばだいぶラクにはなりますが,完全に夾雑物のないという条件をつけると,とたんに作業は困難になります。

無傷の珪藻被殻が完全にきれいな基板に載っていて完全透明の封入剤で封じられていれば,あとはそれを撮影するだけです。少なくとも,筆者にとっては,きょうの画像のような絵を作るには,CGに頼るよりも,実際に珪藻を並べてしまった方が遙かにらくなのです。CGだと思った皆さんは,どこかで一度,珪藻が並んだ標本をみてみることをお薦めします。想像と実際の狭間にある何かが,少しは埋められるかもしれません(画像/MWS)。

2018年6月25日

公園の人工池ではいい具合に珪藻が増殖中。コンクリートに石ころが並べてある池で,鉱物の流入が少ないというよい点もあります。増えた珪藻を吸い取って顕微鏡で見るだけで,けっこうきれいな珪藻群集がみられることもあります。この池は子どもたちが遊ぶこともあって,定期的に業者清掃が入ります。ブラシ掛けして水を流してきれいさっぱりにしてしまいます。しかし珪藻はどこかに生き残っているようで二週間もすれば復活してきます。出てくるのはきまってニッチアで,ここ10年変化がありません。最近はメロシラがみられるようになりましたが,ピンヌラリアはみたことがありません。

ところが近所の別のコンクリート池では,ピンヌラリアだらけだったことがあり,バキラリアが大量にいたことがあり,大型のニッチアだらけだったこともあります。ほんの少しの何かの加減で群集組成が変化するのでしょう。都会の池といえど小さな生態系です。こまめに顕微鏡観察してみると発見があるのです(画像/MWS)。

2018年6月24日

ここのところ文京区方面でよくハクビシンが歩いている。22,23日と連続して至近距離で遭遇した。近づくと一応は逃げるんだけれども,人慣れしているのか,ネコと違って,あまり慌てない感じがします。ここ数年の経験的には,都内で夜見かける動物といえば野良猫かハクビシン,というくらいの感じ。ネコは夜にエサをあげにくるバカ人間が多数生息していて,たぶんそのせいもあって数が減らないんだろうけど,ハクビシンはネコのエサを食べることはないような気がする。あるいはどこかで毎晩果物をハクビシンに献上している奇特な人間が存在するのか…。

画像はそんな話とは完全に関係のない,黄昏れたスズメです(画像/MWS)。

2018年6月23日

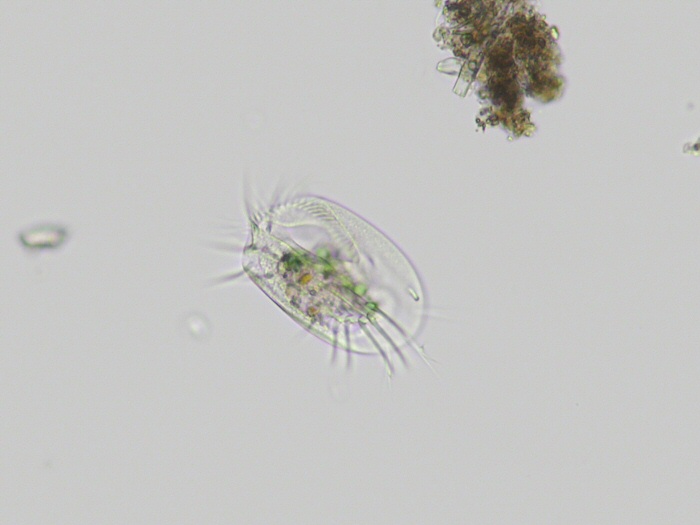

顕微鏡写真撮影では,様々なコントラスト法に対応する機材を所有していれば,さぞかし素晴らしい絵がとれるだろうと思っている方が多いかもしれません。それは確かに一面の真理ではありますが,それ以上に大事なのは,物体の性質を見抜いて最適な手法で撮影することです。

一枚目の画像は水浸対物レンズに微分干渉法の組み合わせ。カメラはNikon1J5。水試料の撮影には非常に適しているものの一つです。二枚目の画像は,乾燥系対物レンズで透過明視野です。カメラはNikonクールピクスE4500,コリメート法での撮影です。同じ生き物を撮影しているのですが,誰がみても二枚目の方が,物体の特徴がわかりやすいよい絵と判断することでしょう。

高度な機材を持っているからといって,盲目的に多用すれば,一枚目のような画像を多産することにもなります。自分が表現したいものは何か。それを写すにはどうすればいいか。理詰めで考えて試行錯誤して勉強と経験を融合させれば,機材に振り回されることなく,最適な撮影法を直ちに思いついて実行できるようになっていくのかと思います。自戒の念を込めて記します…(画像/MWS)。

2018年6月22日

一般的な微分干渉法では解像に方向性がありますので,見たい構造に対して適切な方向からのシャーをかけて観察することが大事です。ごく弱い段差などは,シャーの方向を変えるだけで見えなくなることもあります。ので,むかしの微分干渉顕微鏡には回転ステージがついていました。近年ではこれが省略されたものも多く,微分干渉顕微鏡は高感度の検出装置というよりは,高コントラストで観察する定性的な装置として販売されているような気もします。

きょうの画像は,先日掲載したものとは違う方向からのシャーで撮影したもの。画面左側のエウノティアのガードルバンドに存在するわずかな段差が見えています(画像/MWS)。

2018年6月21日

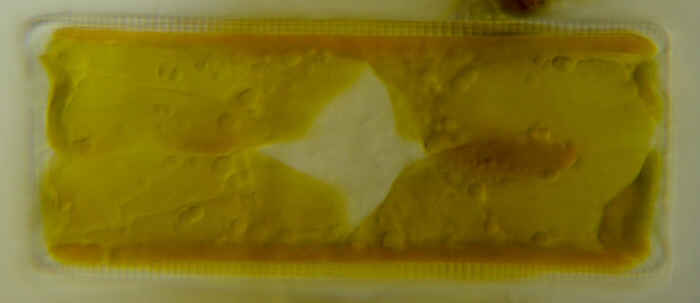

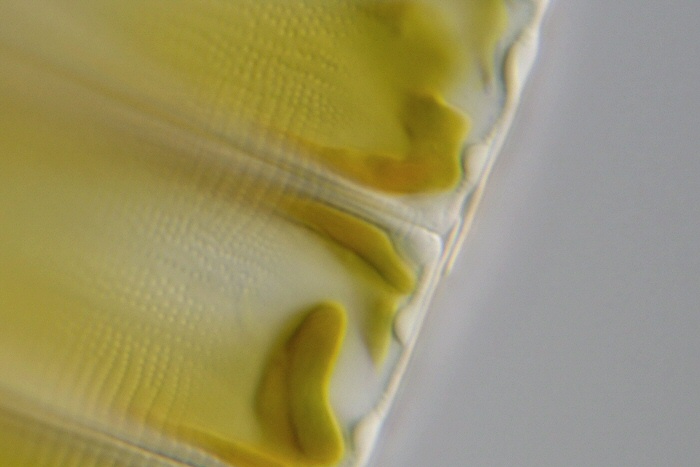

これはSpyrogiraの一種。ありふれた藻類で緑色の糸状のものです。池や沼,河川敷の水たまりなどでみられます。同じ糸状の藻類でもMelosira variansという珪藻もいて,こちらは茶褐色をしています。シリカの多いゆるやかにながれる水の場合は珪藻が優占することが多いですが,シリカが枯渇したり,水に動きがない場合はSpyrogiraが出てくる傾向があります。同じ糸状でも,茶色と緑色という違いがありますので,肉眼でも何となく,ここはメロシラだな,ここはスピロギラだな,と予想ができることがあります。筆者はいつも水辺に来ると,そんな感じでそこの生物群集組成を気にしつつ,水の流れや藻類の色などを観察するのです(画像/MWS)。

2018年6月20日

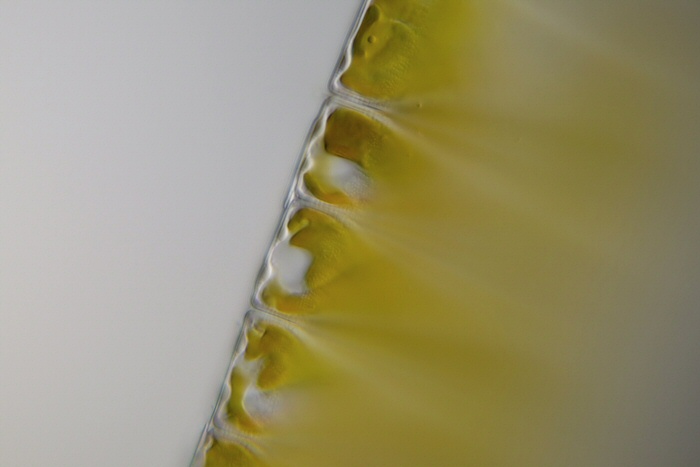

きのうのEunotiaが群体からばらけたところがきょうの画像。細胞表面にピントを合わせると,淡いながらも珪藻被殻の微細構造が見えます。内部にピントを合わせると核の領域が透明に抜けて,周囲をべったりと色素体が覆っている様子がわかります。NA=1以上の領域でこのレベルの絵をたくさん掲載した図鑑があれば,生サンプルだけでも珪藻の同定がけっこうできるはずですが,まだ時代はそこまで進んでいないようですね。本ページの皆様の活躍に期待することにしましょう(画像/MWS)。

2018年6月19日

珪藻は二つの殻がシャーレのように組み合わさっていて,その中に細胞内容物が入っている…というのが教科書的な説明ですが,実際の珪藻はシャーレのようなぶかぶかしたものではなく,NC旋盤で超精密加工した金属筒がぴったりはまるくらいの超高精度なケースになっています。その様子は光学顕微鏡をもってしても,そんなに簡単に写せるものではないといった感じです。

きょうの画像はその精密な組み合わせを狙ってみたもの。淡水の珪藻でエウノティア(Eunotia)の仲間と思います(たぶん)。これの群体をよこから撮影して断面を見ていますが,上殻と下殻が外側からのガードルバンドを介してつながっているらしい様子が何とか見えてきています(画像/MWS)。

2018年6月18日

久々にみたミドリムシ。動き回るので撮影がむずかしい…(画像/MWS)。

2018年6月17日

顕微鏡とデジタル写真技術の組み合わせは,まるでソーダガツオと手打ち蕎麦が出会ったかのような完璧なものかもしれません…。様々な画像処理ができるようになったので,顕微鏡対物レンズで補正しきれていない収差を画像処理で消すことも可能になりました。しかも,怪しいインチキな画像処理で収差を無理矢理消すのではなく,レンズに残存する収差を,光学的な理論に沿った形で処理することが可能なので,倫理上の問題もありません。

きょうの画像も古い対物レンズを使って撮影したものですが,おおよそ35年は経過しているっぽいレンズですが,本気になって使えば結構いい線いったりします。もちろん最新のプランアポは素晴らしいのですが,球面収差補正が優れているアクロマート系対物も,捨てたものではないんですね。現代では(画像/MWS)。

2018年6月16日

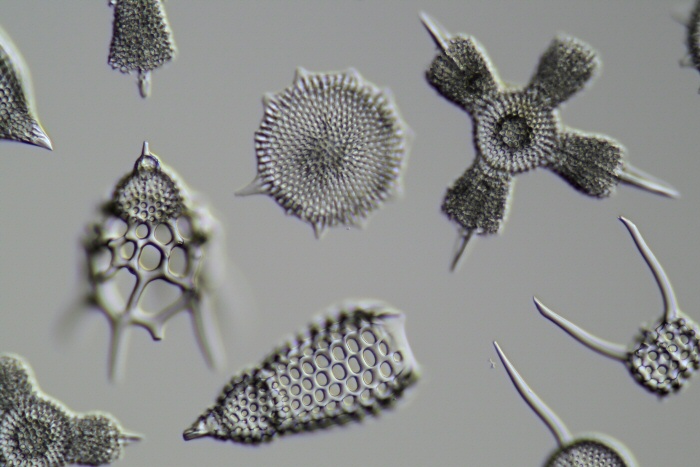

顕微鏡写真撮影にはたくさんの知識と経験が必要です。顕微鏡の基本的な取扱はもとより,各種の照明技術や,光路上をきれいに保つメンテナンス技術,カメラ操作,振動/ブレ対策,フィルターワーク,画像処理などが主なところで,それぞれの項目について深い世界が広がっています。

きょうの画像はバルバドスの放散虫を並べた標本を撮影したもの。何気ない一枚ではありますが,対物レンズの選択から始まって,コンデンサの選定,照明方法の決定,光源の選択と調整,コンデンサ操作,カメラ設定,フィルターワーク,清拭技術,画像処理の一連の技術が込められているのです。

撮影法の詳細は本ページでは記さないことが多いですが,それにはわけがあります。画像をとことん見抜いて欲しいのです。懇切丁寧に撮影法を記したところで,筆者の猿真似をするつまらない人間を多産するだけです。そして,多くの方から「自分で発見する楽しみ」を奪ってしまいます。そんな残酷なことはしたくないのです。

画像を眺め,勉強し,自分で手を動かし,画像処理を施していれば,きっと様々な発見があることと思います。技術というものは現在手を動かしている人のもとに宿ります。筆者も手を動かし続けたいと思っています(画像/MWS)。

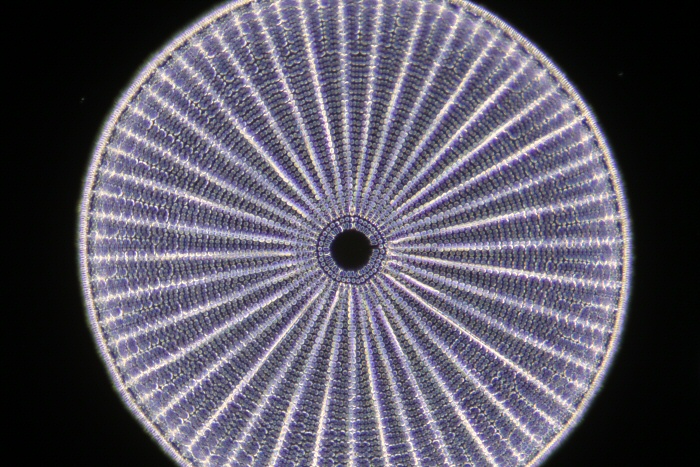

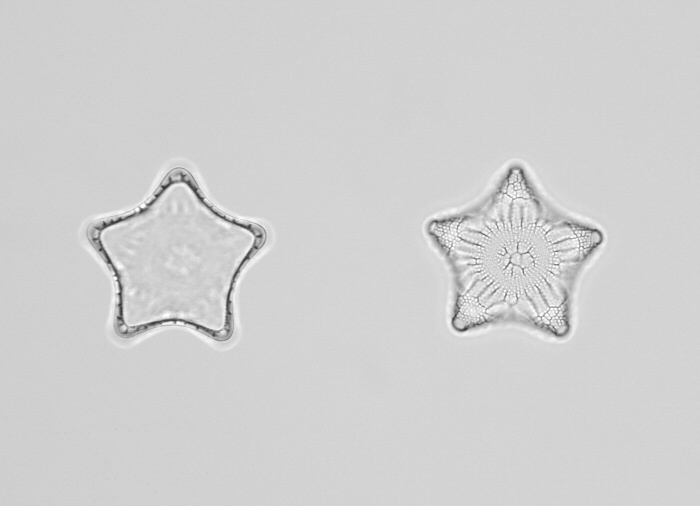

2018年6月15日

これは別のクモノスケイソウ。きのうの被殻よりもずっと小型のものです。これをNA=0.7で撮影。珪藻の殻のもつ微細構造は小さいので,全体の姿と微細構造の両方を画面に収めるには小型の被殻が適しています。というわけで小型の被殻をいくつかマウントしてよい個体を撮影したものです。この個体を撮影した画像は昨年の国際珪藻シンポジウムにも利用されました。が,あのときより技術的には,ちょっと進歩している気がします。ちょっとした機材の差とか,設定とか,画像処理でいくらでも絵は変わるのですが,たまーに,この方法は間違いなく有用,という手法や組み合わせを思いつくことがあって進歩に結びつきます。残念なのは,そのひらめきがいつやってくるのか分からない…ところです(画像/MWS)。

2018年6月14日

このクモノスケイソウを覗き続けて7年以上になります。たった一個の珪藻の殻なのですがじつに奥深く,まだ試していないレンズや照明条件などがたくさんあります。時々おもいついたように試して,たまに一歩前進の感覚が得られます。きょうはNA=0.55の領域であまり分解能を重視せずに仕上げてみたもの。10年間にはできなかった仕上がりです。たくさんの対物レンズ,コントラスト法,照明条件,カメラ,画像処理の組み合わせを考えれば,一つの珪藻の殻を撮影するにも無数の組み合わせがあります。初心者は1回覗いて「もう見た」と言って飽き飽きしてお仕舞いになることもありますが,上級者になると一個の殻を何年も見続けるのです。何度も見る,確かめてみる,この繰り返しが生み出すものは大きいと言わざるを得ません(画像/MWS)。

2018年6月13日

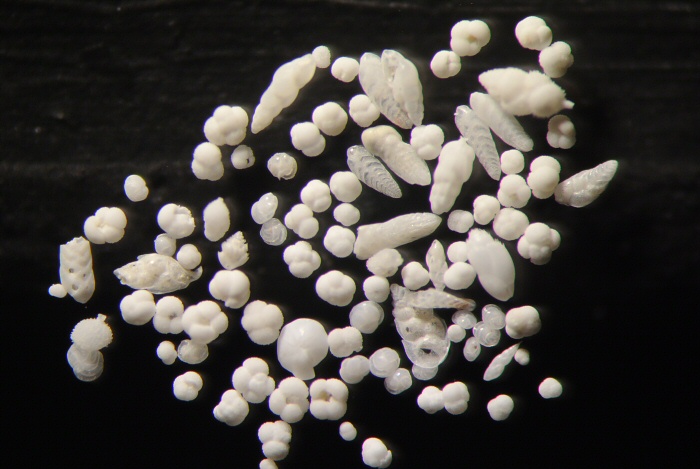

これは浮遊性有孔虫の殻。外洋の堆積物サンプルから分離したものです。炭酸カルシウム系のバイオミネラルは,ある深さ以上になると溶解する性質があるので,そんなに深くない堆積物から分離します。アルカリへの抵抗性は大したものなので,珪藻などを溶解除去してしまうこともできます。この画像に写っているものは結構な大きさなので沈降分離も容易です。

ただ問題は封じにくいこと。これだけの大きさがあれば,乾燥マウントで十分いけるので,封入剤に漬け込んで起こる様々なトラブル処理をするのが不毛な気もします。しかしその一方で,封入すればコントラストを低くでき,透過光観察ができますので,それぞれのチャンバーを見やすくなります。今回の浮遊性有孔虫は大量にストックを作ったので,これまで以上に封入試験ができます。どうにかうまく封じる方法を開発したいのです(画像/MWS)。

2018年6月12日

微化石にはシリカ系,炭酸カルシウム系,リン酸カルシウム系,有機物などいろいろあります。これらの化学的な性質は異なりますので,試料処理の方法も変えなくてはいけません。海のサンプルにはシリカ系も炭酸カルシウム系も両方入っていますが,シリカ系は強酸でも大丈夫ですが炭酸カルシウムは跡形もなく溶けてしまいます。強アルカリで処理すれば有機物の溶解に有利ですが珪藻はまもなく溶けてしまいます…。こういったことがあるので,同じ試料でも2つの処理をして,シリカ系と炭酸カルシウム系を分けなくてはいけません。なかなか手間がかかるのです。

きょうの画像はコノドントで専門家経由で入荷したもの。リン酸カルシウム系と思いますが処理の方法に悩みます。強酸ではダメだろうし,アルカリで煮るのもどうかと思います。酸化剤を使いたいところですがコノドントは特徴的な色合いがあるのでもし色抜けしたら困ります。いろいろ考えて弱い酸と界面活性剤の組み合わせを採用して洗浄。まぁまぁきれいになりました。プレパラートを作るにも,化学のセンスは結構必要に思います(画像/MWS)。

2018年6月11日

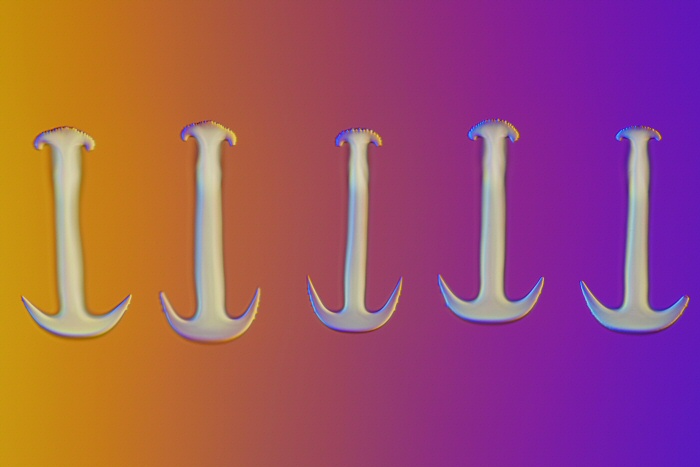

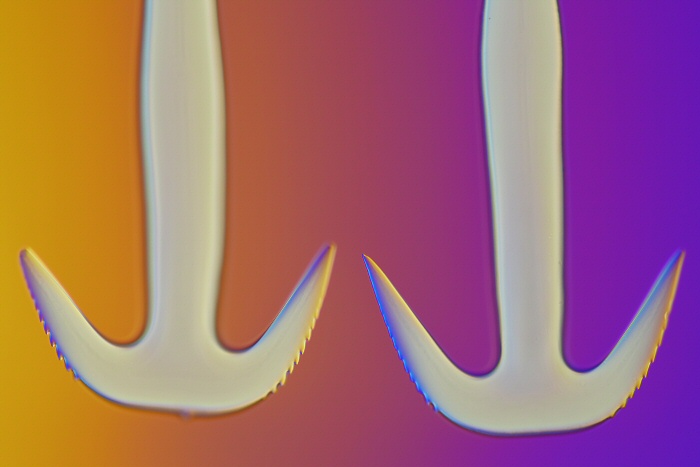

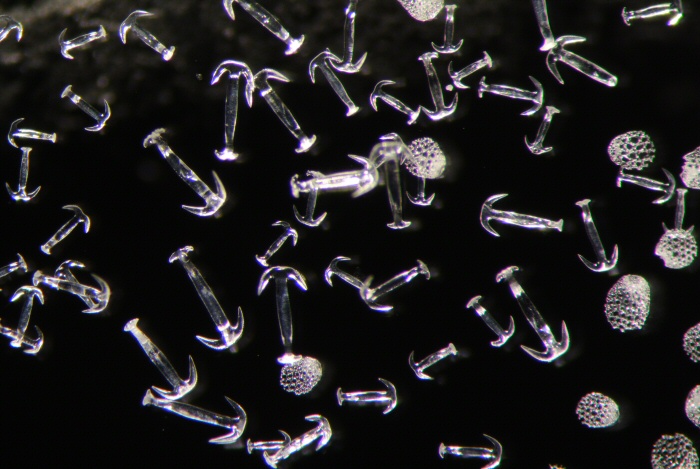

ヒモイカリナマコとトゲイカリナマコとでは骨片のサイズが全然違います。きょうの画像は同じ倍率でそれぞれを写したものですが,トゲイカリナマコは画面に入り切りません。。しかしサイズが異なっていても同じ形態のものを同じ成分(炭酸カルシウム)で作るのですから,この形が海底でナマコ的に生きていくためには何らかの重要な意味を持つのでしょう。シルトの底質で生活するのにイカリが重要なのだとすると,シルトの粒径とイカリの大きさに関係があるのかしら…などとついつい研究モードの想像を巡らせたりもします。とっくの昔に誰か調べていそうだけれども(画像/MWS)。

2018年6月10日

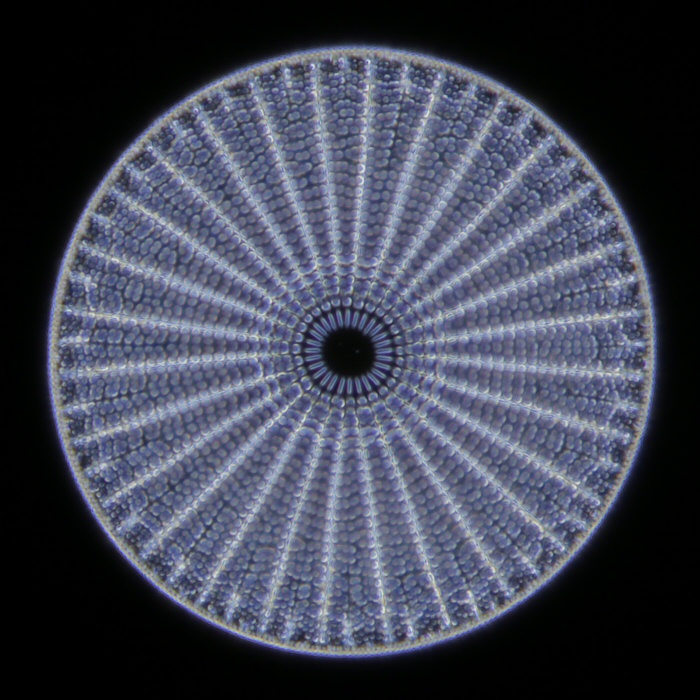

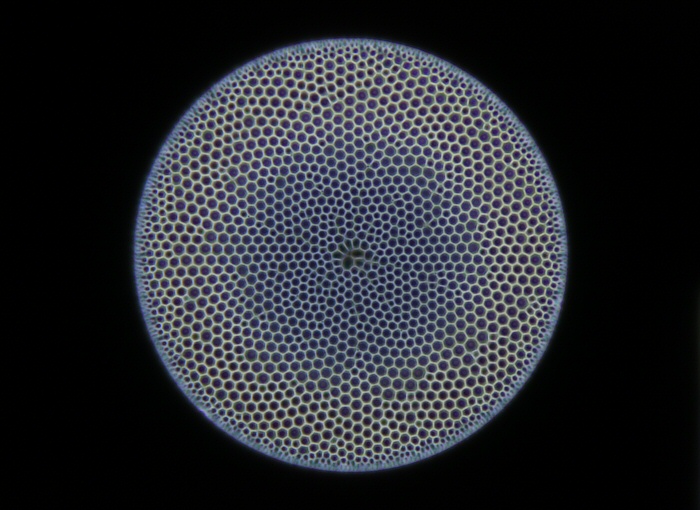

これはコアミケイソウ,Coscinodiscus属の一種です。数千万年前から存在する海の珪藻で,今なお主役です。水温が低いところに多く,高緯度の沿岸では大量に発生することもあります。日本沿岸でもふつうで,東京湾でプランクトンネットをひけば本種が入っています。ハニカム構造のような繊細なガラスの殻ですが,このハニカム構造の穴の中には,もう一つ同じような極微の網目構造があり,透過電顕でやっと見えるような小さな構造です。このためか,粘性の高くなった封入剤などは浸透しないことがあり,封入に苦労する種でもあります。でも,ばっちりきれいに封入できればこの画像のように,何とも言い難い立派な姿なのです(画像/MWS)。

2018年6月9日

当サービスは顕微鏡で覗いて魅力的なものならどんなバイオミネラルでもマウントしてみようとの方針で日々暮らしています。しかし個人の力には限りがありまして,サンプル入手にはたくさんの専門家に助けてもらっています。ここ数年は放散虫の専門家に大変なご協力を頂いているのは皆様もご存じの通りです。

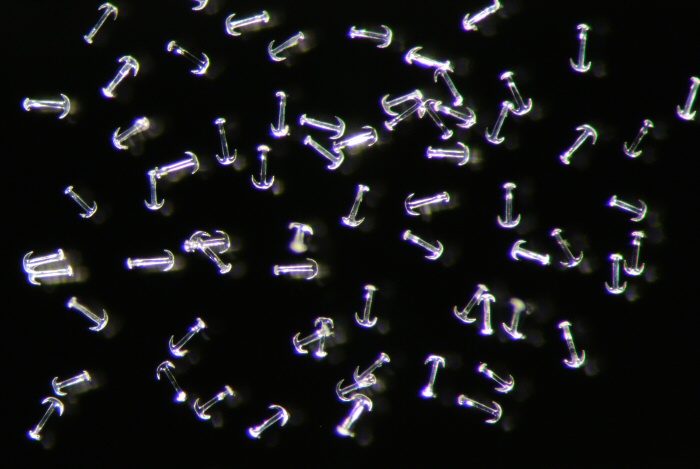

きょうの画像も専門家の手により入荷したサンプル。イカリの形をした炭酸カルシウムの骨片をみればピンとくる人もおられることと思います。ヒモイカリナマコとトゲイカリナマコの骨片です。この両者はやや偏在している感じの分布で,数を集めるのに難儀するものだったので,筆者の敬愛するベントスの専門家に依頼しました。するとまもなく素晴らしいサンプルが入荷。こういった,まだ未見の物体を処理して検鏡するときの気分は格別です。ベントスのプロのお仕事に敬意を表する次第です(画像/MWS)。

2018年6月8日

クロネコさんが玄関で筆者の機材をひっくり返し,玄関一面にSV-10がばらまかれたのは数年前の話。筆者はこの小瓶を高校生の頃から愛用しており,現在の仕事でも主力はSV-10なのでした。そのSV-10がぶちまけられて,一部は割れてしまいました。。

ふつうの人なら割れたビンは捨てるでしょう。しかし普通でない筆者は,ビンの口が割れただけなので,下半分は使える…という発想になるのです。なぜそんな発想になるのかというと,高校の頃は化学部で,むかしの化学屋さんはガラス細工が必須だったからなのです。ガラスのカットや,ガラス管をバーナーで加熱して封印したり,T字管を作るなどといったことが基礎的な技術だったのです。

当時読んでいたテキストに書いてあったガラスのカットにはいろいろな方法があるのですが,ビンをカットする場合は,まず傷を入れて,その傷に焼き玉を当ててヒビを成長させて切るといった手法が基本的なものでした。これの応用としては,ガラスに糸を巻き付けて灯油を染み込ませて火を付け,加熱したところで急冷して熱衝撃で切る,などという方法もありました。いろいろやって失敗ばかりしていた頃が思い出されます。

今回は安直な方法。まずガラスにダイヤモンドカッターで横に傷を入れます。そうしたら,傷の延長線上に極細のバーナーの炎を当てます。焼き玉の代わりです。しばらくすると「ピン」と音がしてヒビが成長しますので,そうしたらもう少し先に炎を当てます。これでヒビを一周させます。

無事に一周したら軽いショックを与えればビンは二つに分かれます。真っ直ぐな切断面にはならないので,使用する方の切断面はダイヤモンド砥石(粗,中,細目)で研磨して平らにして,角も落としておきます。最後は耐水ペーパーの#2000,#5000で研磨して出来上がり。20分くらいの作業だったかしら。これで欲しかった5mlビーカーの出来上がりです(画像/MWS)。

2018年6月7日

きのうの試料をつつき回して一日経過後の状態。足りなくなってきたヒドロセラとアクチノキクルスとディディモスフェニアを補充という感じになっています。

珪藻を並べていると面倒な問題にぶつかります。多種類を投入した標本を製作すると,貴重種からどんどんなくなっていき,底をついてしまいます。かといってメジャーな種ばかりを使うと,多様性に乏しい限られたデザインしかできなくなります。

がんばって貴重種を投入すると,その貴重種を拾い出す時間が指数関数的に増大するので,多種類プレートを何枚か製作すると,その作業量は極めて膨大なものになります。数年で数個しか見かけていないようなものもあって,そんな種を製作に投入するときの気分は,あきらめにも似て,投げやりな心理状態です。「まぁ,また見つかるかもしれないし」

その労働量を価格に転嫁したいところですが実際問題としてはこれも困難です。市場が小さすぎるからです。

つまり,珪藻並べを仕事としてやるなら,器用貧乏,貧乏ひまなしの王道から免れることはできません(笑)。余暇で遊びでやるくらいがちょうどよいのだろうと思います…というのが仕事を続けていての所感。

この困難を回避するには,一個の試料で数百種類が均一に出てくるようなものがあればよいということになります。実際にそのようなものはあって,oamaru湾の珪藻化石のうち良質なものがそれに該当します。そこで過去のマウンターの多くはoamaruの珪藻化石を入手してそれを並べていました。

筆者の目から見れば,oamaruの珪藻化石のものは「作るのラクでいいよな〜」ということになります。もし現生の珪藻ばかりを大量に並べた当サービスのような標本を見れば,「この人の根性と技術はとんでもない領域だな〜」ということになります。仕事を続けていると独自の視点ができてくるものですね(画像/MWS)。

2018年6月6日

珪藻を並べたプレパラートを見た人からのお決まりの質問は,「これ,並べるのどのくらいかかるのですか?」というものです。いままでに何度聞かれたかわからないくらいです。きっと,どのくらい大変な作業なのかを時間に換算して聞きたいのでしょう。しかしまだ受けたことのない質問もあって,それは「材料集めにどのくらいかかるのですか?」というものです。

珪藻が並んでいることの陰には,並べる材料を集めてストックしておくことが必要なわけで,並べるのと,材料集めとどちらが時間がかかるかと言えば,格段に材料集めの方が困難です。並べる品質の珪藻200種類を常時確保してストックしておくのがどれだけ大変かは,説明するのが難しいほどです。多種類系の標本を特注頂くと,まず材料集めの壁にあたります。試料から珪藻を拾い在庫を作っておき,注文が入ると在庫から必要な種を探し出して一つのガラス板に整理します。それを並べるわけです。

試料は国内各地から国外のものまで様々なので,拾い出しの作業も大変です。あの珪藻はこの試料,この珪藻はあっちの試料,という用に,試料によって入っている種は決まっているので,試料をとっかえひっかえして探すのです。貴重種になると数万粒に一つなどいうものもざらにあって,そういったものを使うときはえんえんと試料をつつき回しているのです。

しかもサンプルの大半は各地をはいずり回って,あるいは研究者の知人などから恵与された泥や化石などを材料に,あらゆる方法を駆使してほぐし,有機物を除去して,鉱物を分離して,完璧な殻にするのです。これがまた言語に絶する難しさで,特に雲母やアロフェン(粘土鉱物)の多いサンプルは処理が難しくて呻吟します。こういったいろいろの苦労は質問してもらえないのです……

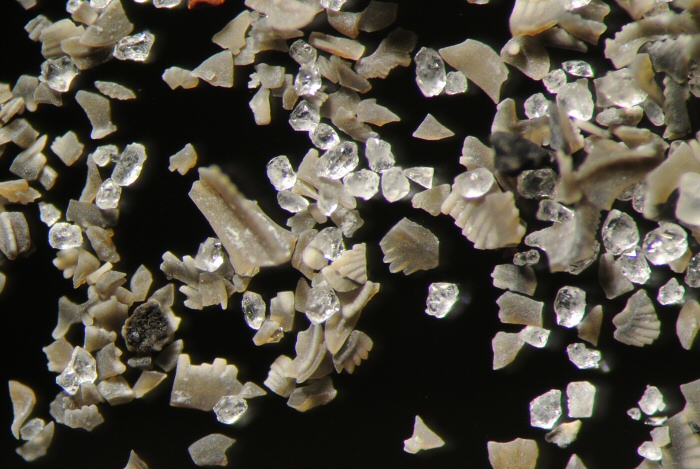

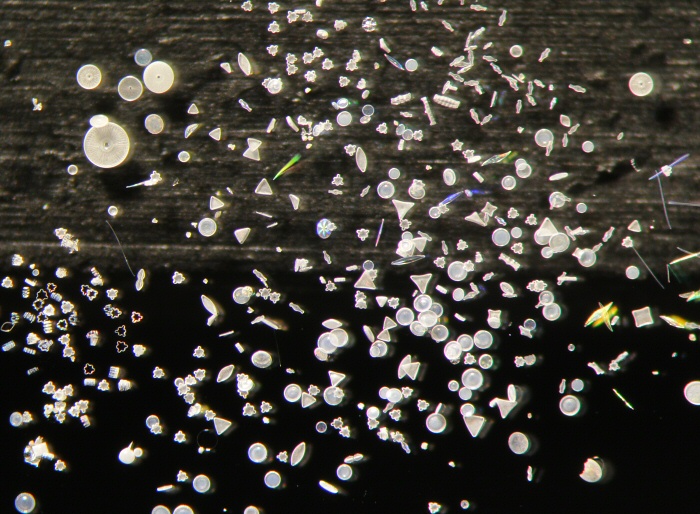

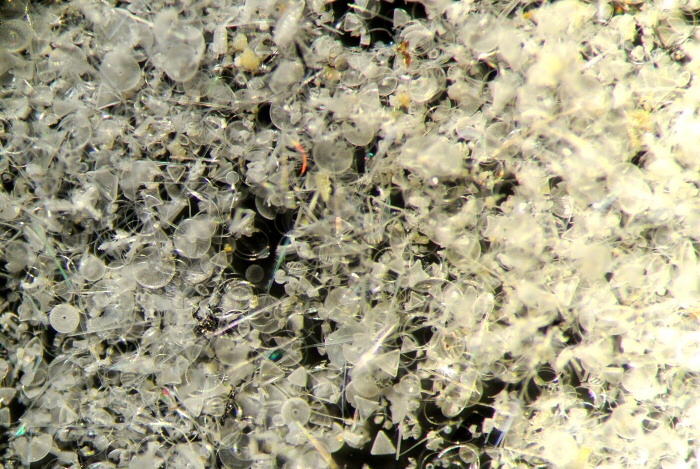

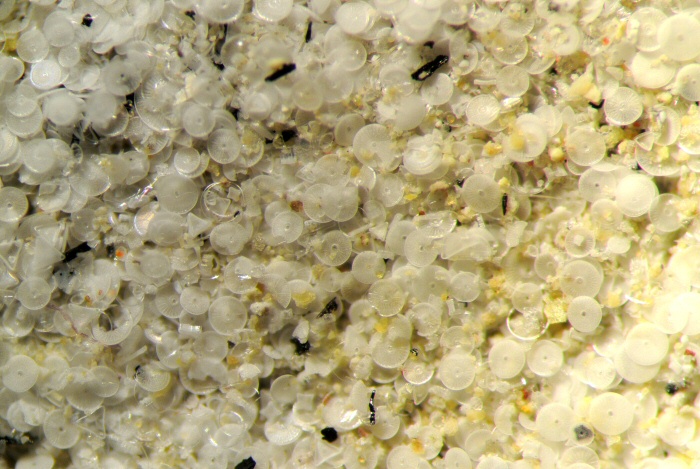

きょうの画像は拾い出し用の試料。すでに数年間使っていた拾い出し用の試料ですが,現在の洗浄法の方がきれいにできるので,様々な試料をもう一度ビーカーに回収して処理し直してまとめたものです。画像を見るとゴミの山状態ですが,これは,これでも,究極的に精製できているサンプルなのです。こういった雑然としたものをつつき回して,きれいな珪藻被殻を拾い上げてストックして,珪藻並べに使うのです。そして100個拾っても,100個並べればすぐになくなってしまうという,なかなかハードなお仕事なのです……(画像/MWS)。

2018年6月5日

キムワイプはサイエンスの場でふつうに見かける優れた拭き取り紙です。が,これのS-200には大きな欠点が存在した過去があります。きょうの画像の右側が旧製品なのですが,このままキムワイプを取り出すと,箱ごと持ち上がってしまいスムースに取り出すことができません。そればかりか,キムワイプの両端が箱のボール紙でこすられて紙粉の発生につながります。製品の目的を考えるとじつに不思議な欠陥で,しかも,大変な長期間,欠陥製品のまま供給され続けました。

当サービスの品質管理的には,このままでは使えませんので,箱の取り出し口の両端を広げて使っていることは本ページの2017年1月6日の記事に書きました。その記事では欠陥製品であることも記しています。すると本年の1月に,箱の取り出し口が改良された素晴らしい製品が店頭に並ぶことになりました。それが画像の左側。明らかに取り出し口の両端が広がり,キムワイプもやさしく防塵ビニールに触れるだけになって紙粉の発生が減りました。

これで一安心。これからは面倒な手間が一つ省けるぞと喜んでいたら落とし穴がありました。近くの店頭販売で旧製品が並んでいたのです。。しかも数日前には売り切れで,新たに入荷したので新しいものだろうと思って手に取ると取り出し口が小さい…orz ということで皆様,キムワイプを購入するときは箱をよく観察して,どちらの品物か確かめるのがよろしいかということをお知らせ致します…(画像/MWS)。

2018年6月4日

きょうの画像は海にいる珪藻でトリケラチウム属の一種です。沿岸にふつうに見られる種ですが,数は多くありません。大量のほかの珪藻に混じってぽつぽつと見つかる程度です。珪藻はガラスの殻に包まれた光合成生物で,シャーレのように2つの殻が合わさって,その中に細胞の実質が入っています…。というのが教科書的な珪藻の説明です。まあ,その説明はもちろん正しいのだけれども,でもこの形からシャーレを想像するのは無理かもしれません。画像の左側は殻を内側からみたもの。右側は外側から見たものです。同じ大きさの殻を探して表と裏にして並べてみた標本を撮影したものです(画像/MWS)。

2018年6月3日

先週,超高級プレパラート【J357】の捜索願を行いました(こちら)。その結果,大変多くの方のご協力を頂きました。情報拡散にご協力いただきましたうちの一人,秋山満夫様から,概況についてのご連絡を頂きましたので紹介致します。

ツイッターで協力を呼びかけてから1週間が経過しましたので、このようなことだそうです。SNS等にアップしてくれた方,お読み頂いた方,拡散して頂いた方,全ての皆様に御礼申し上げます。ありがとうございます。

現在の状況をご連絡いたします。

現在(6.01 19:50)のステータスは以下のとおりです。

インプレッション 442,252

リンクのクリック数 9,699

リツイート 4,582

約44万2千人の方が参照(画面に表示)したことになります。

9,699人の方が、MWSの当該記事にアクセスしています。

そのうち、4,582人の方が拡散に協力しリツイートしてくれました。

件のプレパラートの盗難は,筆者が認識するのが遅れ,既に二年近くを経過していますが,その間に人の目に触れる機会もあったことと思われ,捜索にはかえって都合がよいかもしれません。どうにかして被害者の手元に戻らないかと案じる毎日です。引き続き情報拡散にご協力頂ければ有り難く思います。どうかよろしくお願い申し上げます。

きょうの画像はむかし製作したツリー。すぐに売ってしまうので手元に残っているものはありません。しかし画像がありますので,それを眺めながら,よくこんな面倒なものを作ったなーと自分に感心したりもするのです。「気合い」が入っていないときに眺めると,自分で作ったものでありがなら,とても真似できる気がしません。。

画像は販売のための最低限のものしか残っていないので,いま見ると機材やレンズを換えて撮り直したくなるところも多いです。でもそれは無理なので,画像処理で少しでもよくならないかといじり倒します。きょうの画像もかなり手を加えていて,撮影当時よりもずっと締まった,シャープな絵になっています。CF Plan 4x (0.1) 160/- とテレビリレー1xによる撮影です(画像/MWS)。

2018年6月2日

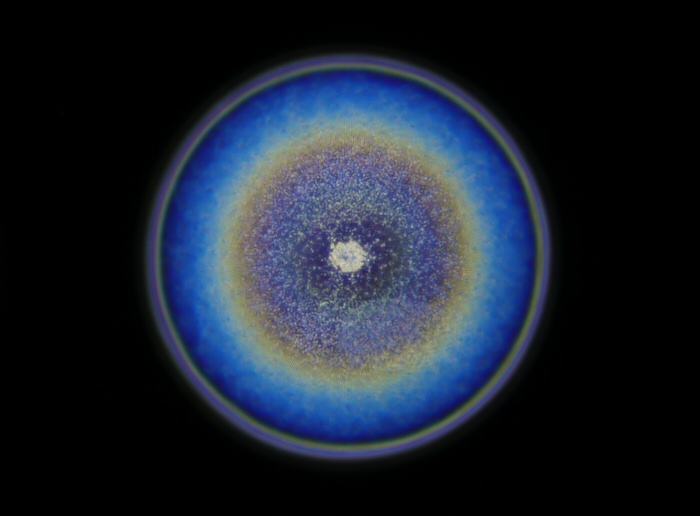

これはドラヤキケイソウ属の一種。まるく見えますが膨らんだ球面でドラヤキのカーブに結構似ています。暗視野照明で見ると青色に輝き,暗い背景と相まって,宇宙的なものを感じます。被殻に刻まれている網目模様はとても細かいようで,相当きれいに洗わないと封入剤が入っていかないことがあります。この珪藻はどこにいるのかよくわからないのですが,珍しい種でもないようで,沿岸で付着珪藻のサンプリングをすると少数ながら入ってきます。その少数をコツコツ集めて大事に大事に使っています(画像/MWS)。

2018年6月1日

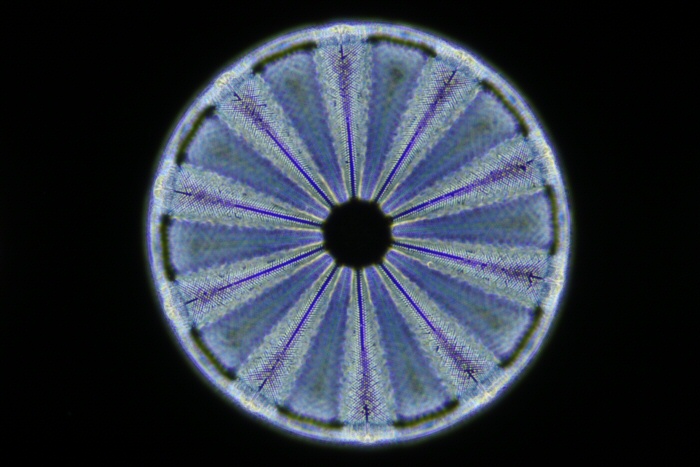

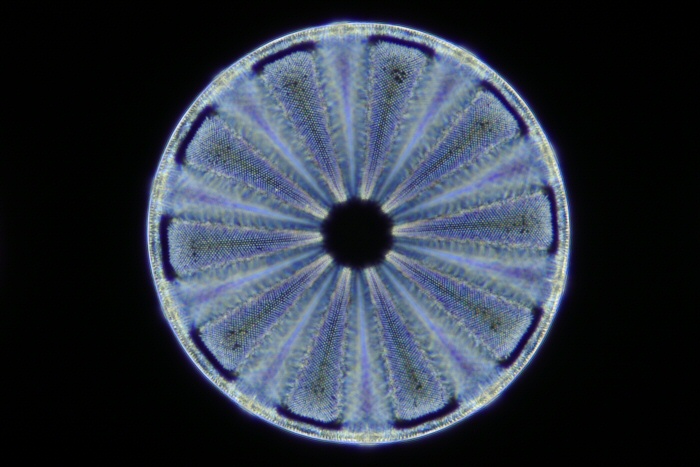

これはカザグルマケイソウ属の一種。和名は見たままの感じで,カザグルマに似ているからつけられたものでしょう。プランクトンとして普遍的に出現し,日本沿岸でもふつうです。が,どちらかというと底の方にいる感じがします。海が荒れて濁っているときの方が出現頻度が高い気がします。

この珪藻,カザグルマの羽根の部分がかなり波打っていて,顕微鏡対物レンズの焦点深度を越えます。ので,少しピントをずらすだけで,違った模様に見えます。きょうの画像がその一例で,同じ珪藻被殻を撮影していますが,ほんの少しピントをずらしています。何も知らずに眺めると別種のように感じるかもしれません。図鑑などと照合するときは注意深く見なければなりません(画像/MWS)。

Copyright (C) 2018 MWS MicroWorldServices All rights reserved.

(無断複製・利用を禁じます)

本ページへの無断リンクは歓迎しています(^_^)/

トップに戻る