本日の画像

ミクロワールドサービスが顕微鏡の世界を伝えるコーナーです。

日々の業務メモやちょっとした記事もここに記します

ミクロワールドサービスが顕微鏡の世界を伝えるコーナーです。

日々の業務メモやちょっとした記事もここに記します

【2025年】 1月 2月 3月 4月 5月

【2024年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

【2023年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

【2022年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

【2021年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

【2020年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

【2019年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

【2018年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

【2017年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

【2016年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

【2015年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

【2014年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

【2013年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

【2012年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

【2011年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

【2010年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

【2009年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

【2008年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

【2007年】 9月 10月 11月 12月

【今月にもどる】

2025年5月31日

きょうの画像はドック入りしたJ601。メンテが必要な状況でしたので時間をかけて清拭したものです。5年以上ぶりの対面ですが検鏡するたびに感動します。誰だこんなすげえものを作ったのは… マジでそう思います。確かに作ったのは自分なのですが,だらけた気分で検鏡している自分ではないのです。これを制作中の筆者は,自分でも,完全な別人だなーと思うのです。必殺仕事人モードに入らないとこんな恐ろしいものはできません。

Jシリーズの恐ろしいところは制作者もどんな表現ができるかわかっていないこと。5年ぶりに対面すると,なるほどこのようにも見えるのかーと新しい風景に時間が過ぎゆきます。とにかく照明技術,検鏡技術がものをいうのです。ユーザーさんから見たことのない絵を送って頂いたことも一度や二度ではありません。筆者もまだまだな気がします(画像/MWS)。

2025年5月30日

フキの水煮が入荷。こういったものが来たらまず大事なことは切れ端を味見すること。すると,フンフン,浅めの塩茹での水サラシですね,という感じ。野趣大好きな人はそのまま食べますが,まぁふつうの家庭では誰も食べない感じ。

そこにごま油を垂らし藻塩を振り電子レンジでチン。筆者的にはこれでもいいのですがカミさん的にはまたスジっぽい感じ。それでさらに水を足して電子レンジでチン。柔らかくて白米のおともの完成です。困ったことは白米のおとものはずが数時間も経過すれば一ノ蔵のおともになってしまうことで,フキは筆者のおつまみになってしまったのでした。

酒飲みとしては,つまみは動物性のものが合う気がしますが,ザーサイとか,キムチとか,厚揚げとか,植物性のものでも良い気もします。この境界線って何があるのでしょうね(画像/MWS)。

2025年5月29日

さきほどwebを徘徊していたらとんでもないyoutubeを見つけてしまいました。高貴で気品すら感じられる総合映像技術。まずは こちら の動画をごらん下さい。@KONITTA2025さんとは2011年1月に初めてお目にかかりまして,それ以降,何度も昔の顕微鏡について学んでおります。ここ一年以上は会う機会もありませんでしたが,こんなすばらしい動画を投稿していたのですね。これは顕微鏡マニア必見です。 こちら に動画がまとまっています。ぜひごらん下さい(画像/MWS)。

2025年5月28日

ことしは今のところ涼しい日が多くて助かっています。例年なら枯れているツツジがまだ咲いている…。これで夏もほどほどの暑さであればいいなぁと思いますが,あんまり寒くなるとコメがとれなくなるのでちょうどよい夏にして欲しいところです。さてどうなりますか…(画像/MWS)。

2025年5月27日

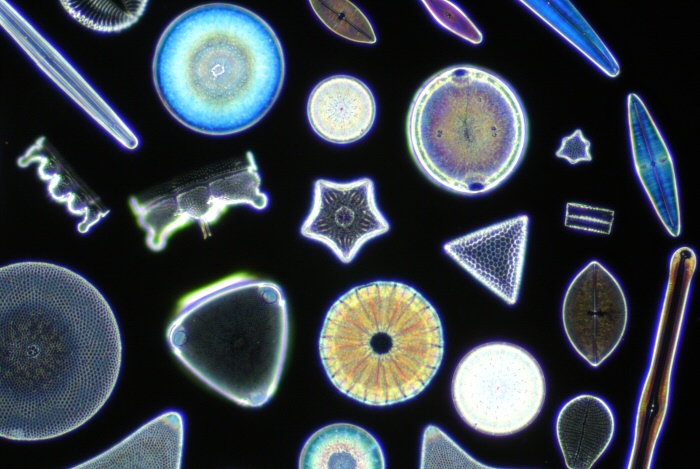

5月26日発売の『週刊現代 2025年6月9日号』(講談社)は無事に発売され珪藻アートの記事が全国の書店やコンビニに並ぶこととなっています。これまでも数々のメディア掲載歴があり,発行部数で見れば日本経済新聞や朝日新聞などで多くの方々に珪藻アートを紹介することはできていましたし速報性にも優れていました。ただ日刊の新聞紙面はどうしても面積が限られますし印刷品質にも限界があります。その点,今回の『週刊現代』さんは特集記事に仕立ててくれまして,じゅうぶんな紙面を確保していただいた上に印刷品質も写真集なみの高品質に仕上げていただきました。保存版の記事といってもよいでしょう。ただ,週刊誌で流通面の問題もあるので「紙」だけは高品質とまでは言えない感じですがインクの乗りは充分で当面は問題なしです。有り難いことで,ぜひ多くのみなさまにこのような世界を感じ取っていただければと思います。

ひとつ問題があるとすれば,筆者の近影が掲載されてしまっているのですが,年明けから忙しかったことを口実に4ヶ月以上床屋に行くのをサボってセルフカットしていたので,まゆ毛が整っておらずおじいちゃんになっております…。まゆ毛を伸ばし放題にすると年寄りに見えるのです。いまは近所のおばちゃんにカットしてもらい若返っていますが…(画像/MWS)。

2025年5月26日

【お知らせ】

5月26日発売の『週刊現代 2025年6月9日号』(講談社)に珪藻アートの記事が掲載されます。どこでも売ってて誰もが名前を知るような週刊誌に珪藻アートが紹介されるのは極めて珍しいことです。このようなものを知らない方々に紹介できる大変よい機会になりますのでみなさまぜひご活用下さい。webで注文することもできますし電子版を買うこともできます( こちら )。また,この情報を広めていただけますと幸いです。どうぞよろしくお願い申し上げます(画像/MWS)。

2025年5月25日

なんと,あるいて数分のところでタラノメが採集できることが判明…。野良のタラノキですがどこから飛んできたのだろう。とても不思議です。まだ先端は食べられそうです。

ところで,三井住友銀行のICキャッシュカードの挙動がおかしいので備忘録を。症状が出始めたのは約1年前くらいから。振込手続ボタンを押してキャッシュカードを入れると暗証番号を聞かれるまでもなく「このカードは使えません」と表示されカードが戻ってきます。仕方なく隣のATMで同じことをやってみるとダメ。それではと繰り返し突っ込むと暗証番号を聞かれて正常動作。あるいは,別の店舗のATMだと動作するケースもあります。

先月,今月はいろいろなところのATMで「このカードは使えません」になり,しかし最終的には使用できたので対策を調べてみました。きちんと使える場合もあるので磁気不良の可能性は低いと思っています。

まず,公式サイト(こちら)によれば,磁気不良となったキャッシュカードを用いて「お引き出し」または「残高照会」を行うことで磁気不良が自動修復されます と書いてあります。それではとやってみると,どちらも受け付けません。「このカードは使えません」になってしまいます。

これを何度か繰り返していると,「お引き出し」のあとにカードを入れると暗証番号を聞かれキャッシュを引き出すことができることがわかりました。そしてこの動作に成功したらすぐに「お振り込み」を行うと「通帳を入れてください」「通帳がない場合は暗証番号を入力して下さい」という見たことのない謎の画面が出て,暗証番号入力で問題なく振込ができることもわかりました。

さらに別のパターン。「お振り込み」でこのカードは使えませんと突っ返された直後に「残高照会」を行うと暗証番号を聞かれ,番号を入れると預金残高が正常に表示されます。そしてその画面の下には「続けてお取引ができます」と書かれていて「お引き出し」「お振り込み」など各種操作のボタンが表示されます。このタイミングで「お振り込み」をタッチすると再び暗証番号を聞かれ,入力すると何の問題もなく正常に振込が行えます。登録データもすべて正常です。つまり,データが読み込めないという意味での磁気不良ではないのです。

ふしぎなのは,ここに書いたような操作法は三井住友銀行のwebサイトには見当たらないことです。ふつうの人ならこんな使い方を発見できずに窓口に行くことになるでしょう。そんなに古いカードではないし,いったい何が起きているのだろうと不思議な気分ですが,銀行側ができるだけICキャッシュカードによるATM操作を不便にして,ネットバンキングに移行させようとしているのかもしれません。それ以外にこの謎の症状を説明できない気がするのです…(画像/MWS)。

2025年5月24日

スーパーサミットのお魚コーナーには,趣味的な魚好きがいるのであろうことは本ページでも何度か記しました。そしてきょう,おさかな刺身首席研究員のカミさんがサミットからトビの刺身を連れてきました…。なんじゃこの価格は。ほぼ無料のようなものです。トビウオは身がもっちりしていて扱いが面倒なことに加えて小骨の入り方が独特で刺身にするのは慣れが必要です。それを難なくこなしてこの価格ですから恐るべしです。

トビウオの刺身は脂っ気がないので,サーモンやマグロの大トロや養殖ブリを好む層にはあまり響かないような気もしますが,白身魚で身に深い味があるような魚種を好む層にはよろしいかもしれません。ヒラメ,ホウボウ,サヨリが美味と感じるならトビウオは試してよいでしょう。

もっちりとした食感のなかにも味わいがあり噛んでも噛んでも薄まらないしっかりしたうまみがあります。しょう油だけでじゅうぶんな味わいですが何かを足すならショウガかネギですね。それもほんの少し。あと,しょう油以外なら味噌もいいと思います。なめろう系によくあう味です。首席研究員ははじめて食べたらしいですが,センター長の筆者の解説に頷きながらウマいウマいと平らげてしまいました。平和な世の中っていいですね(画像/MWS)。

2025年5月23日

きょうの画像は都構想についてのもの( こちら )。個人的には橋下,松井,吉村の誰一つとしてまともな人間には見えないし,維新そのものが腐敗集団に見えるのですが,その中でも吉村がいちばんダメな存在に思えてきます。橋下や松井は都構想で負け引退した点ではまだまともだったのかもしれません。

「僕自身が(今後)大阪都構想に政治家として挑戦することはありません」

自分で言ったことの責任もとれないような一貫性のない,民主主義をもてあそび世の中をグチャグチャにかき回すような阿呆はさっさと政治家を辞めるべきと思います(画像/ヤフーニュース)。

2025年5月22日

ぜんぜん興味のない万博ですが,ユスリカが大発生しているというニュースを目にしました。いやーそれはそうでしょう。無防備に沿岸干潟を歩いたらどういったことになるのかは,生物屋さんは知っている人も多いでしょう。万博会場の救いはユスリカ系が主なところです。これ,ちょっと生物相が変われば吸血する蚊がいくらでも発生するのです。

さて,このユスリカをどうするべきかといろいろ議論されているようです。大阪維新のアホ吉村がアース製薬にヘルプを求めたとのニュースをみてこれはマズイと思いました。昆虫成長制御剤をつかうかもしれないとの憶測がwebでは流れています。そんなことをやって,それがじわじわと海洋流出すればカイアシ類ほかのなくてはならない海産プランクトンに影響を与える懸念があります。そんな飛び道具を使うくらいなら,日本の伝統芸である除草剤を使ってユスリカの餌を断つ方がまだマシかもしれません。

でも除草剤も,珪藻なんて大量虐殺してしまうので悪手であることは間違いなく,そんなものを使うよりも「塩」でいいのではとも思います。ぼくのかんがえた最強の対策法ですw

入場者に精製塩の持ち込みを呼びかけ,1kg当たり1000円のクーポン券を発行します。精製塩は安ければ1kgで200円以下なので,5kgも持ち込めば4000円のクーポンになります。拝金主義の多い日本人は一定数が飛びつくでしょう。入場者数の1割が1kgの塩を持ち込めば一日10トンの塩が運び込まれます。この塩をユスリカの発生源に投入します。塩は重いので成層してしまい表面の塩分は下がるので,発生源の池にはポンプを設置して,表層水を周囲に散布します。蒸発熱による冷却も期待でき,熱中症対策にも効果が期待できます。

塩は放置すれば降雨その他で薄まり大阪湾に放出されても農薬や殺虫剤のような害は生じにくいだろうと考えられます。

まー雨合羽とかイソジンで新型コロナに立ち向かい,大阪発のワクチン事業もほとんど詐欺状態で終わり,大阪都構想も次々と否決されながらまたもういちどやろうとしている,人間のゴミクズにしか見えない(個人の意見です)知事のやることなので,今回はユスリカが発生したくらいで池に薬剤散布をやってしまうのだろうなあと想像。

人間の都合で薬剤散布を行った結果,何がおきてきたのかを理解していないような人間は,人の上に立つような人材とは思えません。現代はSNSというくだらないツールの発展によって簡単に不勉強なバカを洗脳することができる時代になったので…。それを都合よく利用しているのが維新とか自民党の一部とか,そんな状態になっているように見えますね。時代が進めばいろいろなことがよくなっていくと信じていた10代後半。事実はそんな簡単なものではありませんでした…。SNSの普及によりバカが跋扈する時代がついに訪れたのです。バカほどSNSに依存し,バカほど勉強をせず洗脳され,バカほど真偽不明の多数意見になびくのです。

もちろん筆者もその「バカ」の一人です。けれども,お前はどう思っているんだと問われれば,根拠ある資料を提示して自分の考えを秒速で提示できる程度の「バカ」です。この程度の「バカ」は,洗脳されてしまったアイデンティティーのないバカには無力です。だってこちらの提示した考えがまったく理解できないのですから。こうして分断は進んでいくのかもしれません。

きょうの画像は分断が進まないように混ぜまぜしたもの。ピーマンはその長さのまま千切りにして電子レンジでチンします。そこにボロネーゼを混ぜて,茹で上げた1/3割パスタを混ぜ混ぜします。これでピーマンとパスタが均一に混ざります。足りない味の調味はご自由に。

これがまことにおいしいもので,恐ろしいことには,酒のつまみになるのです。パスタの類いは,若い頃は一食200gなんてひどいことをやっていましたが,いまでは一食50gくらいですかね。ほかの野菜とかおかずも多種類ならぶのが普通になりましたので。なんで若い頃はあんなに炭水化物を食べていたのだろうと不思議に思います。減らして悪いことはないように感じているので(画像/MWS)。

2025年5月21日

20日は誰もが知る黄色と黒のロゴを持つ光学機器会社の先生が来訪されました。記憶の限りでは筆者の顕微鏡関係者でもっともふるい方だと思います。きょうは6台の顕微鏡を使い,実態検鏡,ヘイネコンデンサ,自作暗視野,フルオフォト超広視野,ジャミン・レベデフ干渉顕微鏡,偏斜照明ほかをいじり時間切れとなりました。30年以上むかしに,たった1回商売上の接点があった方と,こんな再開を果たせるのですから人生というのはほんとうに不思議で,そしてご縁というものは大切なものなのだと思い知らされますね(画像/MWS)。

2025年5月20日

とつぜんタケノコ・フキ(前処理加熱済み)とウド(二番芽の苦いヤツ)が入荷した。若奥様ならちょっと困るかもしれないけど兼業主夫の中年オッサンはこんなものはなんとでもなります。選択肢はいくらでもあるのですが,まずは夜に入荷したわけなのでウドをきんぴらにします。繊維がひどくて喰えそうもない部分もあるのでまずはフライパンでごま油,酒,しょう油できんぴら。できあがったものをさらにだめ押し電子レンジ加熱。これでも喰えない部分が多いので筆者の寝酒のつまみとしてスジスジの部分はしゃぶって食べましたw これが酒飲みの暮らしです…

さて翌日の夕飯ですが,タケノコは超薄切り,フキは適当に切って,そこにコンニャクを加えて一ノ蔵をドボドボ。しょう油を加えて煮含めます。汁気がなくなればOK。これをやや水分少なめに炊いたご飯に混ぜ,そこにウドをトッピングすれば東北の山奥でも作らないような素朴な山菜混ぜご飯。建設ラッシュなコンクリートに囲まれて暮らしていると,こんな山菜ご飯はマジ,酒に匹敵する精神安定剤なのではと思うほどです。すべてを忘れて薫り高いごはんを噛みしめる時間は疲れた人間の回復タイムなのかもしれません(画像/MWS)。

2025年5月19日

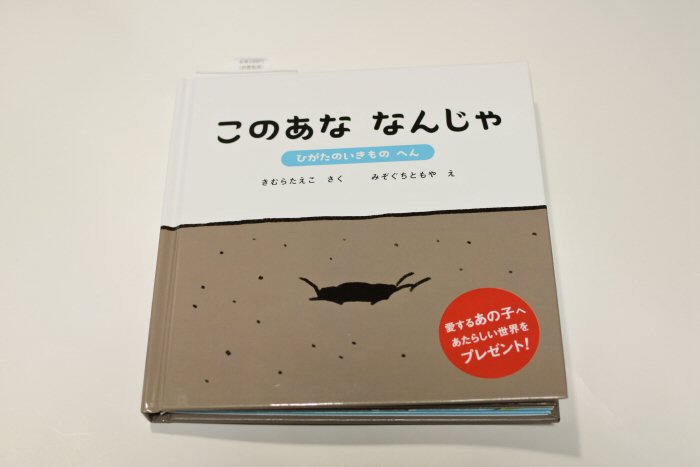

『このあな なんじゃ』が出版されて5年が経過しましたが,細く長く販売が継続されているようで嬉しい限りです。読書メーターを見るとそのことがわかります( こちら )。面白いことは,読者層のなかに1歳〜5歳の方々がおられるのです。これは仕掛け絵本特有の現象かもしれませんが,販売しないとこのようなことは分からないはずで,出版社と著者は大変な優れた仕事をしたことと思います。1歳2歳でこの本を読んだお子様がこれからの世の中を支えてくれるのです。

なおこの本を中年オッサンが読むと大変なことが判明してしまうことは本ページの2020年4月21日に記しています。これはその「大変なこと」を判定するテキストとしても優れているので,そろそろ惚けてきたなと思った方は本書でテストしてみるのもいいかもしれませんし,悪いかもしれません(画像/MWS)。

2025年5月18日

なんか,きょうはこの画像を紹介しなければいけない気がしましたw 世界が平和になる画像ですよ。 この投稿主さんには感謝の限りです。 もとのリンクは こちら です(画像/ヤフーリアルタイム検索)。

2025年5月17日

このまえ書いた麺類は最後に具が残る問題の解決法ですが,きょうはその応用。ナス6本は長さをそのままに千切りにします。つまり,ナス麺を作ります。これを土鍋に入れて電子レンジでチン。そこに半折りにして茹で上げたパスタ(乾麺200g分)を加え,市販のパスタソース・ボロネーゼを2パック加えてよく混ぜます。そのままだと味が薄いので塩なりしょうゆなりで味を調えます。少し薄いくらいかな?がよろしいです。ナスパスタボロネーゼのできあがりです。

ナスミートもおいしいしミートソーススパもおいしいので,ナスパスタボロネーゼがまずいはずはありません。そしてナスとパスタが均等に混ざるので具だけが余る現象は生じませんし,食感も独特のものになりするすると食べられます。麺好きには増量効果が感じられるという点でよいかもしれません。パスタとほぼ同量のナスが自然に食べられるのもよい点です(画像/MWS)。

2025年5月16日

きのう書いた包丁刃こぼれの原因は,「洗い物カゴに包丁と食器を放り込んだ結果」です。刃先が何度も陶磁器に接触してダメになります。接触はランダムに起こるので刃全体がボコボコになります。筆者がこれを3秒で見抜いたのは,過去にたくさんの奥様方の包丁を研いだ経験があったからです。みなさん,包丁を洗い物カゴに入れ,刃をボロボロにしていました。。

今回は応募者0名,正解者0名でしたが,たぶんわかっていた読者は結構多かったのではと思います。

さてきょうの画像。もよりのスーパーサミットに「メバルの姿造り」が売っていました。たった500円くらい。プリプリの身で脂の甘さが感じられるたいへんよいお刺身でしたが,ツマのダイコンをよけてみると,頭だけでなくカマもついていて中落ちと尻尾もある。これは捨ててはいけませんね。成仏させましょう。

トレーにのせて藻塩を振り冷蔵庫で一晩。干物になったところを魚焼きグリルで表裏さっと焼きます。これを小鍋に入れて,バーナーで軽く炙ります。香りをよくするためです。そこに日本酒少々と市販のおいしい水を加えて煮込みます。しばらく煮たらお玉でアラを潰すようにしてバラバラにします。あとは味が決まる点まで煮詰めて,茶こしでこしながらネギの入った茶碗に注げばできあがり。

軽くさらっとしているのに滋養に富むダシ。すばらしい吸い物のできあがりです。今回はカミさんの夕飯の〆に献上しました。「うまーい」とのことでした(画像/MWS)。

アップし忘れました 一日遅れですみません。。。

2025年5月15日

きょうは観察能力の話。刃こぼれしているんですーという包丁の修理依頼なんですが,その刃こぼれの状態が画像1枚目。この包丁は筆者が修正研ぎを施し一般用の包丁にしのぎをつけて鋭敏な切れ味にしたもの。グローバルのG-57だったかで,モリブデンバナジウム鋼です。これがこのような状態になる原因は筆者的には3秒でわかります。3秒は刃先から刃元までスキャンする時間なので実質的には1秒で何が起きたのかはわかります。

本ページには全国の研ぎファンも見ているので,たぶん1秒で原因がわかった方々は240名くらいいるのかもと思ったりもしていますwww。分かる人はメールでご連絡ください。賞品はありませんが…

で,こんなひどい刃こぼれもさっさと修理できます。シャプトンの#1000で少したて気味に研ぎます。以前に研いだしのぎも,この扱いでは無意味なことがわかったので食い込みを犠牲にして鈍角な刃付けにします。これだけの刃こぼれがあると壮大な研ぎおろしが必要なんですがシャプトンは優秀です。粘りのあるモリブデンバナジウム鋼でもいちおうは食い付いて研ぎ下ろせます。

巨大なカエリが出るのですがこれはそのままにします。だいたい刃こぼれの根元まで研げたかなというタイミングで裏側を同じだけ研ぎます。さらに巨大なカエリがですのですがこれも放置です。次にシャプトン#1500で研ぎます。このときは力を抜いてシャリシャリと気長に研いでいきます。表裏と研ぎますが,あるタイミングで巨大なカエリが自動的に脱落していきます。それを見ながら表裏を研ぎほとんどのカエリが脱落するの待ちます。カエリは強制的に取ってはいけませんが,指先で撫でてみてなんの力もなくペラペラと剥がれていくような感じならそれは除去して構いません。

そうしてなめらかになった刃先は工具用#3000レジノイドでさらにピカピカに仕上げて,最後は#8000の最終仕上げ砥石で刃先を研ぎ上げます。そのあとで当店自慢の雑用紙による必殺微細カエリ取りを行い作業は終了です。実質25分くらいの仕事でしたが,まじめに集中してやれば10分から15分以内でこのレベルにはできたと思います。

包丁を雑に扱うと,筆者でも10分から25分かかる重大なダメージを負うのです。もし筆者が日頃言っている丁寧な扱いをするならば,こんな刃こぼれを起こすことは皆無で,切れ味の復活は1分から3分で完了するでしょう。包丁の刃先は食材,まな板,ふきん以外の一切のものに触れさせずに使えば,こんな刃こぼれは生じないのです。でもそのことを体得するには本ページに巡り会うまではむすかしいという方々もおられるかもしれません。。そんなことで人生の時間を無駄にするのはもったいない気もします(画像/MWS)。

2025年5月14日

やきそばを食べていると先に麺がなくなってしまい残った具をつつくといった経験をされた方々も多くおられることと思います。筆者のような細かいことが気になる人間はこういったことにも解決法を求めたりします。その一例がきょうの画像一枚目。マルチャンの焼きそば麺3パックはそれぞれ3x3の9分割に切り,手で麺をばらばらにほぐしておきます。ちくわ4本は半分の長さに切り,これを千切りにしておきます。もやし一パックはそのまま使います。ニラ1束はもやしと同じ長さに切ります。

ニラともやしはどんぶりに入れて電子レンジで加熱。600Wで6分くらい。麺とちくわをあわせて電子レンジで加熱します。600Wで8分くらいです。麺とちくわはごま油としょう油で調味します。付属のソースは砂糖が入っているので使いません。そこに汁気を切ったニラともやしを加えてよーく混ぜます。これで完成。素材の長さが揃っているので均一に混ざり,麺を食べたら具だけが残ったという現象は起きません。ごま油としょう油だけの調味ですがちくわからいろんなダシがでるのでほどよいあっさりした味になります。毒性も低くいつでも食べられる味です。

画像2枚目は応用問題。きのこのパスタですが,まずブナシメジ一パック分,これを1本1本縦に裂いて2〜4分割にします(画像3枚目)。おそろしく面倒で地道な作業ですがこれをやらないときのこのステルス性が失われ混ぜても混ざりません。次にエノキダケをブナシメジと同じくらいの長さに切ります。これを電子レンジでチンして加熱。汁気がなくなるくらいまでよく加熱しておきバターを混ぜておきます。そこに5分茹でのパスタ200gを3分割したものを放り込みしょう油,コショウで調味。茹でのらぼうを加えてよく混ぜて完成。ブナシメジがステルス性を発揮し,どこに混ざっているのか見えにくくなっています。パスタを食べ終わったら具が残る現象も回避できます。そしてパスタ100g当たりきのこ一パックが食べられる優良なメニューでもあります。これを4〜5食分に分けて日々のおかずにするのです(画像/MWS)。

2025年5月13日

ひさしぶり? にコレを作ってしまいました。相変わらず完璧な出来映え。進むべき進路を誤ったかと嘆いても人生はじまりません…。むしろ解釈を変えて「一ノ蔵のための最高のつまみが開発された」くらいに思っておくのがいいのかもしれません…。しかし現実は残酷です。酒を飲まない人にもコレはバクバク食べられてしまうのですw。つまりは社会が要求する味なのですー(画像/MWS)。

2025年5月12日

このページにはこれまで見たことのないようなくまモンも登場してくれるのです…(画像/MWS)。

2025年5月11日

なんと のらぼう が入荷。八王子産。さすがは八王子。五日市と並んでのらぼうのメッカです。この時期ののらぼうは脇芽だけが食べられるのでいわゆる「かき菜」になっています。何度も摘まれてもこれでもかと出てくるかき菜は,どんどん味が濃くなって冬場ののらぼうよりも個性が際立つものになります。これがまたおいしいのですが,そのことを知っていて出荷する農家は少なく,店先でなかなか見つからないものなのです。今回は農協経由で入手とのことで,ウチには21時半頃の入荷でしたが直ちに大鍋で4分茹でました。見事な仕上がりです(画像/MWS)。

2025年5月10日

さいきんかかってくる電話はこんなのばかり,というのがきょうの画像。秒で切ります。こんなものにダマされる人がいるのかとは思いますが,ねんのため注意喚起。みなさまもお気をつけて(画像/MWS)。

2025年5月9日

4月の上旬くらい?に右手親指を傷めてしまいました。何をやってしまったのかはわかりませんが,気がついたら親指が特定の方向で激痛を発生するようになっていました。ペットボトルのフタを開けるのも難儀で,固めのハサミを使うこともできず,電動歯ブラシをホールドしているだけでひどい痛みといった感じでした。痛みの感じからは筋がおかしくなったというよりは骨にヒビでも入ったか?という感じがしました。なぜならあるポイントで痛みは消え,そのポイントを維持するならなんともないのです。痛みのない可動範囲があります。特定の方向で痛みが生じるのです。

こういったときには筆者の得意技,どんなときでも無意識の動作をしない,を発動して親指に精神的ギプスを装着します。骨のヒビなら2,3ヶ月もすれば治るでしょう。いままで骨折の経験はありませんがなんとなくそんな気がします。

重量物を持つのが恐ろしいのですが顕微鏡は残念ながら重量物です。フルオフォトなら20kgくらいあるのではと思うほど。ほかにもタモの天板とか重たいものがあるのですが筆者の精神的ギプスを発動して乗り切ります。もちろん酒はいつも通りです。よく突き指したら酒をやめろとか,腰痛は酒をやめろとか言う人がいますが個人の経験の範囲内で無意味です。酒飲んでよく寝た方が総合的なQOLは上です。

そうして一ヶ月くらいが経過したのですが痛みがかなり軽くなり痛いというよりは違和感程度にまで回復してきました。たぶんこのまま完治するような気がします。慌てて整形外科に行ったらどんな結果になっていたのでしょうか(画像/MWS)。

2025年5月8日

なんか今年は例年よりも黄砂が大量な気がしています。天気予報でも頻繁に黄砂に注意と流れてきます。8日も空を見ると晴れているのに白っぽいです。こういった日は換気もできません。なんだかなーな気分です。画像だけでも晴れやかなものを(画像/MWS)。

2025年5月7日

ハツという言葉の語源はheartsらしいと真偽不明のweb情報を少し前に見ました。まあ筆者ごときにこんな難題の真偽など明かせるはずはありません。それはどうでもよいのですが,鶏ハツはニンニク醤油で煮込むのがウマいのです。このときに,鶏ハツのダシと脂を有効利用するために,コンニャクを使うのです。鶏ハツと等量のコンニャクをニンニク醤油と一ノ蔵,少量の水で煮込めばおどろくべきコンニャクの煮物ができあがります。主役のハツよりもウマい!と感じる人がいてもおかしくありません。鶏油とダシを吸ったコンニャクはとんでもないうま味を包み込んだ肴になるのです。呑みすぎます…わはは(画像/MWS)。

2025年5月6日

みどりの日だろうがこどもの日だろうが日曜日だろうが祝日だろうがお腹は空きます。休日でも祝日でも身体は休むことなく通常通りに代謝活動を継続しています。ので,ウチでは休日だろうが平日だろうがせっせと料理を作り酒を飲み通常通りの代謝活動が円滑に行われるようにしています。きょうの画像もそんな活動の一コマ。

スーパー「よしや」偵察主任のカミさんがメカジキのあらを連れて帰ってきました。399円のそれをそのまま計量すると850グラムもある大物です。見た目の鮮度は抜群。「宮城県産」とありますが,メカジキの宮城県産となれば,98%以上の確率で気仙沼の水揚げです。要するに最高級品がほぼ無料で転がっていたのです。さすが偵察主任は目利きが優れています。東北地区農水産物調査・気仙沼方面を繰り返し行った成果が出ています。

さっそく切り分けます。まず皮を厚めに切り取ります。そして残っている骨も外します。その他の傷んだ部分なども取り除き,これらは全部まとめて煮付けます。下処理は行わず,そのまま一ノ蔵,醤油,水少々,しょうがで軽く煮込んでお仕舞い。大変美味なつまみになります。皮目の下のゼラチン質が最高です。なぜ可食部以外も煮るのかというと,生のままゴミにすると腐敗も早くろくなことがないからです。煮付けてしゃぶって捨てれば無駄もないしゴミの腐敗も防げます。

アラの身の部分は振り塩して30分以上おき,沸騰したら火を止めたお湯で1分ほどくぐらせてお湯を捨てます。しばらく放置すると汁気が出てくるのでこれを軽く水洗いして捨てます。これを2回。あとは一ノ蔵,しょうゆ,水少々,ネギ,ショウガで酒蒸し風にします。ふんわりと仕上がりいくらでも食べられる煮魚のできあがりです。

ハーモニカはキッチンペーパーでよく水気を吸い取ってから振り塩して1時間以上おきます。これを魚焼きグリルで焼きます。最初は中火,片面が焼き上がったらひっくり返して焼き最後に強火にして表面を軽くこがします。ハーモニカは煮付けという方も多いかと思いますが塩焼き,最高ですよ。あとは厚みをそろえてフライもたまらんでしょうねえ。

こうしてバカ夫婦は連休の夕べに一ノ蔵を飲みながら1人400グラムのメカジキをぺろっと平らげたのでした。400グラムの牛ステーキを酒のつまみに食えと言われたら胃が受け付けないので走って逃げるような気がしますが,メカジキならなんの問題もなく自然に目の前から消えるのですからふしぎですね。皆さんも身体に合ったものを食べて下さい。

さて,全部食べても煮魚(酒蒸し)の煮汁が残っているわけなのですが,これは冷蔵庫に入れると翌朝には煮凝りになっています。これを何に使うのかというと,素麺とあわせるのです。100グラムの素麺(一人50g)は茹で上がったらザルにとり,熱々のまま煮凝りに投入します。よくかき混ぜてなじませて,小松菜・きのこ・油揚げの煮物をトッピングします。これがまあダシの効いた脳天がしびれるようなおいしさ。ぜんぶ食べても汁が少し余ったので,60グラムの中華乾麺(一人30g)を茹でて投入。「替え玉」です。こうしてメカジキ800グラムの煮汁も有効活用されて魚類とほ乳類の間での物質循環となったのです。廃棄したのは小骨3本とその破片。おそらく10g以下です(画像/MWS)。

2025年5月5日

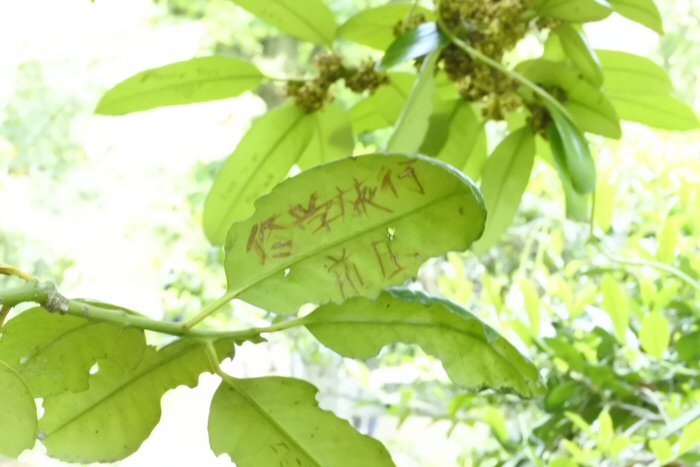

みどりの日にはいろんな施設が無料で利用できるようになります。近くの公園とか植物園,動物園,御苑などもタダなので,無料に弱いバカ夫婦は吸い寄せられるように無料利用しました。そこでカミさんに教えてもらったのがきょうの画像。文字が書ける葉っぱというのがあるのですが意識して見たことがありませんでした。教えてもらってなるほどと思いました。まるでバナナの皮に落書きしたかのように組織に傷をつけると黒変するようです。すでにいろんな落書きがあったので自分で試すことはせずに撮影することで済ませました。常緑樹で厚い葉っぱなので光透過率が低く撮影は相当に難しいものでした(画像/MWS)。

2025年5月4日

GWのよいところは都内が静かになることです。騒音が何よりキライな筆者には少し休まる時間です。何しろ平日の都心は空前の建設ラッシュになっていてところによっては100メートルおきに中規模以上の建設現場が出現するほどなのです。昼間は建設現場からの騒音がひどく夜間でもクルマの音が途切れることなく静かになるのは25〜26時頃です。でもきょうは20時過ぎにはとても静かな状態。騒音がないというのは本当に助かるのです…(画像/MWS)。

2025年5月3日

きぶん的には3日からが連休。大型連休なんて実感は皆無。筆者的にはカミさんがなぜか家にいるというのが休日なのでまぁカレンダー通りになるのが例年です。で,カミさんがお休みでも用事で出て行ったりするので,3456の4日間の連休も実質は2日かな。カミさんがいない日は仕事も(もちろん遊びも休みも)できますので(画像/MWS)。

2025年5月2日(2)

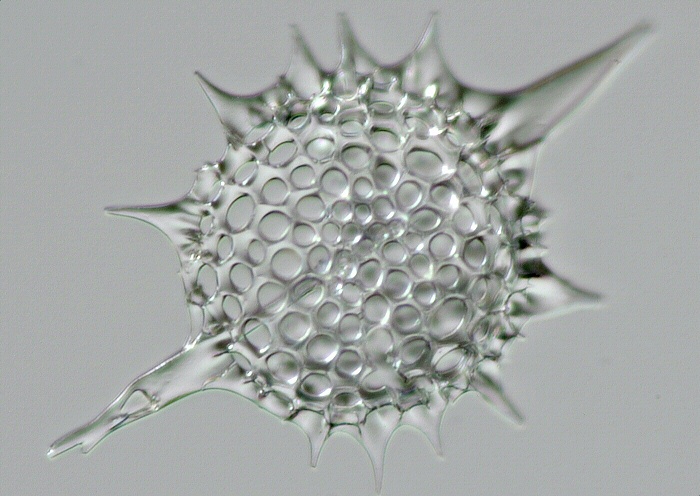

4月30日のフォーサンチュウの日にハトを掲載したのは放散虫を軽視したのではありません。本ページの構造上,30日の記事は一日で更新されて次の月になってしまいます。世界最高かもしれない当サービスの標本とその画像が一日で消えるのはちょっとねえということでハトさんに代役を頼みました。放散虫も珪藻もガラスの殻や骨格なのですが,放散虫のほうが大きくて分厚いのでガラス感がいいですね。そして無色透明なのもいいです。純粋にガラス感と輝きを鑑賞することができますので(画像/MWS)。

2025年5月2日

すこし前から こちら のページで顕微鏡の結像に関する考察が続いています。読んでみるとアプローチの仕方が独特で,光学を独学でしかも数式をほとんど飛ばして勉強してきた素人の筆者とは完全に違った方向からの頭の使い方に見えます。正直なところ理解できない部分も多いです。しかしながら得られる結論は変わらないようにも感じます。ので,両者で果たして共通言語が存在するのかどうかが気になっています。そこでこのシリーズについて,思うところを書いてみます。

まず出だしですが,

顕微鏡分解能の理論には二つの流派がある。一つは回折格子の周期構造が観測されるためには、1次(以上)の回折光が対物レンズに取り込まれる必要があるという観察結果に基づくもので分解能は d=λ/NA (1) となる。この式はアッベにより見いだされた。もう一つは2点の識別についての議論からのもので分解能は d=0.61λ/NA (2) となる。こちらはレーリーによるものである。顕微鏡の本を読むと式(1)はコヒーレント照明、式(2)はインコヒーレント照明の場合であることになっている。

この前提条件がよくわかりません。アッベによる解像限界の式(1873年)は d=λ/2NA または d=0.5λ/NA と表現できます。上記の d=λ/NA という表現はコンデンサNAが常にゼロの場合に成り立つ特殊な条件に見えます。ただ,コヒーレントとインコヒーレントという観点では,コンデンサNA=0というのは,たとえば点光源を適当なコレクタレンズで平行光束としてコンデンサーを外した状態で物体を照明するようなケース,あるいはコンデンサーをつけていてもぎりぎりまで中央に絞り込んで常に光軸のみから照明するケースのどちらかなので,照明光は相対的にはコヒーレントとなるのはその通りと思います。しかし注意が必要なのは,このぎりぎりまで絞り込んだNA=0のピンホール照明光をNA=1.4位置に移動したとしても照明のコヒーレンスは変わりません。

さて d=0.5λ/NA の式が何を意味しているのか筆者流に解釈すると,「ある波長の光波を用いて像という定在波にコントラストを与える数学的限界はn=1,sinθ=1のときに波長の半分まで」ということだろうと思います。二点の回折スポットの谷間がピークよりもどれだけ低いかの指定はありません。

これに対してレーリーリミットの方は同じ大きさの円形開口の近接回折スポットに対して,片方の回折スポットの第一極小が隣の回折スポットの極大に一致するときが見分けられる限界と定義した上で計算し,ベッセル関数の関係から0.61という係数が出てくることとなっています こちら 。このとき2つの回折スポットの間に谷間ができますがその強度はピークの約75%です。これは容易に見分けられるはずですし,ビデオエンハンス・画像処理ができる現在にあっては0.61λ/NAは,解像限界というよりも,これが見えなくては不良品といった感じが個人的にはします。

この連載記事,コヒーレントとインコヒーレントの違いをどのように捉えているかが今ひとつわかりません。筆者の顕微鏡使用経験からは,次のように捉えています。

物体(位相物体がよい)にピントを合わせコンデンサをケーラー照明位置にします。コンデンサー入射面には瞳いっぱいに光源フィラメントが覆っているものとします。このときにコンデンサ絞りを完全に開き,接眼レンズを抜いて対物BFPを観察します。そこには円形開口をいっぱいに覆う光源フィラメントが見えます。巨大なフィラメントのあらゆるところから発生している光が対物レンズを通過します。フィラメントのごく一点だけから出た光は可干渉性を持ちますが隣の部位から出た光はもはや干渉しません。点でみれば可干渉性の光は存在するが光源面積全体でみれば互いに干渉しないばらばらの光が物体に照射されている状態がインコヒーレント照明です。

ここからコンデンサ絞りを絞り込むと,フィラメントの発光部分一点からの光で照明を行うことができるようになります。可干渉距離は伸び,実際に干渉性がよくなるので位相物体の像コントラストは上がります。これがコヒーレント照明で,このとき絞り込む場所は任意です。中央絞りならNA=0,偏斜照明ならNAを大きくできますがコヒーレンスは同じです。

ここでコヒーレント照明と書きましたが,これは相対的なもので,レーザーのような可干渉性はありません。のであくまでもインコヒーレント照明と比較した場合の相対的コヒーレント照明とでも呼ぶべきものかもしれません。したがってコヒーレント照明といいながら,実際に当たっている照明は完全コヒーレントではないと思います。

さて,この記事の 番外編 でこんな記述があります。

この結果を物理的な言葉でいうと「照明のNAを上げると分解能が高くなるのは、照明光がインコヒーレントになるからではなく、斜入射光でのコヒーレント照明の分解能向上を取り込んだためである。」という表現になってしまう気がしているのだけれど、そんなことを書いてある本は見た記憶がなく、正しいのかどうか思案している。

何かが足りないような気もしますが全体的にはこの方向に思います。「照明のNAを上げると分解能が高くなるのは、照明光がインコヒーレントになるからではなく」が曖昧な表現なのでよくわかりません。「透過明視野の配置で中央に絞り込んだコンデンサーを開いて照明のNAを上げると分解能が高くなるのは、照明光がインコヒーレントになるからではなく、斜入射光での(コヒーレント)照明の分解能向上を取り込んだためである。」と書けばかなり正確性が増すように感じます。さらに付け加えるなら,「このインコヒーレント条件から中央遮閉を行いこの面積を次第に増やすと光源の可干渉性が増してコヒーレント照明に近づく。このとき0.5λ/NAの範囲内で、解像限界付近の像コントラストは向上する。」

顕微鏡結像はふしぎなもので,見えている構造を薄めて見えなくするような技法がふつうに使われています。透過明視野中央絞りもその一つです。たとえば波長500nm,対物NA1.4,コンデンサーNA=1.2-1.4が200nm解像の条件としましょう。するとコンデンサに入射して物体に照射されているNA=0-1.2の光は全部,解像には寄与しない成分です。この光は,せっかく解像してコントラスト生成している200nmの像を「薄める」働きをします。また,白色光を使っていたなら,可視光の範囲で400-500nmの成分は解像に寄与しますが,波長500nm以上の光はこれも単に像コントラストを低下させる「薄める」成分です。そして中央絞り込みしかできないコンデンサーは,コヒーレンスを上げて像コントラストを向上させるのと引き替えに,解像限界を激減させるという,珪藻屋さんから見たら欠陥商品みたいなものです。

とまぁ少しだけコメントしましたが,ここに書いたことは筆者的には当たり前と思い込んでいることであるのですが,先のブログの著者はシミュレーションはできるしベクトルも行列でもどんな数学的表現でも扱える方に見受けられるのでまったく別なことをお考えなのかもしれません。筆者がこのコメントであさってなことを書いて自分で落とし穴を掘っているような状態かもと思うと寒気がしますが,果たして結果はいかに…(画像/MWS)。

2025年5月1日

なんとなくですが,今年はむかしの頃の季節感で動いているような気がします。サクラは長期間楽しめましたし,ツツジも例年よりも長持ちしているように見えます。もう5月に入るというのにまだぎりぎり新緑の感じもあります。この感じは小学生から高校生くらいのときの記憶と一致するような気がします。これで夏が涼しければいいのですがさて,どうなりますかね(画像/MWS)。

Copyright (C) 2025 MWS MicroWorldServices All rights reserved.

(無断複製・利用を禁じます)

本ページへの無断リンクは歓迎しています(^_^)/

トップに戻る