本日の画像

ミクロワールドサービスが顕微鏡の世界を伝えるコーナーです。

日々の業務メモやちょっとした記事もここに記します

ミクロワールドサービスが顕微鏡の世界を伝えるコーナーです。

日々の業務メモやちょっとした記事もここに記します

【2025年】 1月 2月 3月 4月

【2024年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

【2023年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

【2022年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

【2021年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

【2020年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

【2019年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

【2018年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

【2017年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

【2016年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

【2015年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

【2014年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

【2013年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

【2012年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

【2011年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

【2010年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

【2009年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

【2008年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

【2007年】 9月 10月 11月 12月

【今月にもどる】

2025年4月30日

おおくの方々は放散虫の画像が掲載されるだろうと予想したのかもしれませんが,430がたとえフォーサンチューであったとしても,筆者の気分的には「ハト」が良い感じでしたw。べつに深い意味はありません。近所のハトさんが標準レンズでこのくらい写ったのでいいよね,というだけのことです。つまりこれを言い換えれば,「日本は平和だなー」ということでもあります。平和ならのほほんと暮らすことができます。人類に大事なことは「のほほん」のハズなのですが,経済アニマルとして狂ってしまった人々が世の中の多くを占めることになったので,のほほんもむずかしいなぁという地球になっているようなのです(画像/MWS)。

2025年4月29日

あしたは4月30日ということで放散虫の日と言うことらしい。いつも忘れてしまうのだけれども今年はなぜか思い出した。430がフォーサンチューということなら,ケイソウは何月何日がいいのだろうか…などと考えたりもしますが名案は浮かびません。ダイアトムだから2月1日というのはこじつけすぎの気もしますし(画像/MWS)。

2025年4月28日

なんと岩本の煮ダコが近所のスーパーに出現。これまではオオゼキで1度見た限りだったのです。当室の刺身探究センター首席リサーチャーのカミさんはちゃんとこれを連れて帰ってきます。ほんと優秀としかいいようがありません。この煮ダコ,これまで首位の志津川の煮ダコには負けますが,市販品のミズダコの煮ダコとしてはトップといって差し支えありません。何よりミョウバンの味がしないのです。タコの香りが生きていて柔らかさも絶妙。塩分管理もたいしたもので,そのままカットしてつまんでもつまみになります。ぜひとも「よしや」さんはこれからも岩本の煮ダコを仕入れて頂ければと思います。

きょうはそのほかにオジサンも食べました。中年オッサンがオジサンを食べるのですから文字で読んでいるだけでも気分が悪くなるような気がしますが,オジサンはヒメジの仲間で食べてみたいと思っていたものです。ここでも首席リサーチャーのカミさんが連れて帰ってきました。そのまま刺身でいただきましたが,淡泊な白身魚でありながら甘い脂を感じるというけっこう上品な味わいでした。ちょっと似ている魚が思いつきません。ウメイロの身を固くしたら近いかもと思いましたがほかにはどうだろう…似ている魚がいない。初めての魚だったので,まぁこのくらいかなと金目鯛を切りつけるときと同じくらいの厚みにしてしまいましたが,身が締まっているので少し厚すぎました。薄造りの一歩手前くらいがちょうどよいかもしれません。しっかり個性があるので寿司ネタとしても優秀です。オジサン,みなさんにおすすめできるかもしれません(画像/MWS)。

2025年4月27日

まっくらになったら春の雨。すぐに明るくなったので外をみればこんな感じ。地球という物体はそこの構成員を飽きさせないようになにかを仕組んでいるのではと思うほどです(画像/MWS)。

2025年4月26日

ここ半年くらいかな,迷惑メールの数がマシマシな状況です。よる消去しても翌日パソコンを立ち上げると200通くらいのスパムが溜まっています。何を狙っているのかはわかりませんが,ひょっとするとDappiのように政府に買収された会社が業務として,気にくわない相手に攻撃を加えているのかもと想像したりもします。というのも,土日はスパムの数が減る傾向にあるのです。ウチに大量のスパムを送りつけてもそれらのメールは確認部分だけ読み込むだけで,直接サーバーから削除しているので,攻撃にはならないんですけれどもね(画像/MWS)。

2025年4月25日

ずいぶんひさしぶりだー。キンメダイはこの部分を煮付けにすると最高なんです。刺身よりもウマいと思うほど。振り塩してから湯通しして,ネギ,ショウガとともに日本酒と醤油で煮ます。正確には煮汁をかけながら蒸すといった感じです。これを細かな骨までしゃぶり尽くして食べました。うまかったー(画像/MWS)。

2025年4月24日

23日はワイドバンドギャップ半導体関連企業の社長とPMの来訪を受けての報告会と会議でした。せっかくお越し頂いたので自己紹介も兼ねてフルオフォト超広視野の鏡基でJシリーズをご覧頂きほんの少しだけ顕微鏡の午後にもなりました。なぜ半導体関連企業?と思うかもしれませんが,ワイドバンドギャップ半導体は完璧に均一な結晶を作ることが困難で表面や内部に様々な欠陥を生じます。これがひじょうに小さなものなので顕微鏡で探すわけですが検出法が定式化されているわけではありません。皆が皆,手探り状態です。筆者は様々な物体に対しての可視化については長い経験があるので半導体材料結晶の欠陥検出についてもアドバイスできるのです。社長さんとPMさんとお話ししている時間は,いつもとは完全に異なる脳みその部分を使っている感じがして楽しいものでした。雨の中をお越し頂き大変だったと思いますが,よい時間をいただきました。ありがとうございます(画像/MWS)。

2025年4月23日

きょうは朝から雨なので晴れの画像を。イチョウの芽吹きです。遠くから見ると微細構造的な新芽が顕微鏡屋さん的にはお気に入りです(画像/MWS)。

2025年4月22日

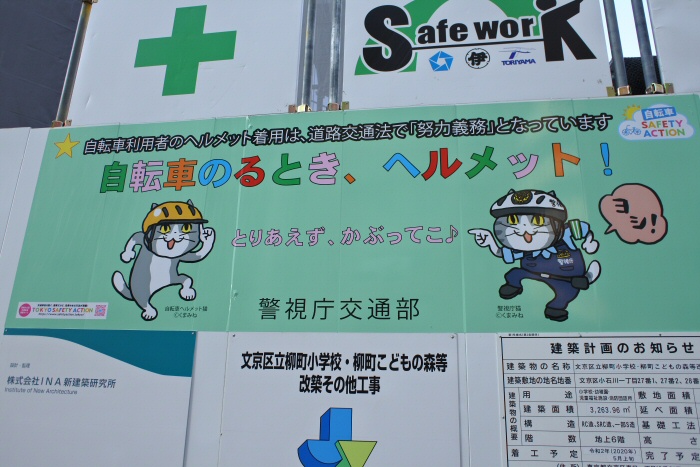

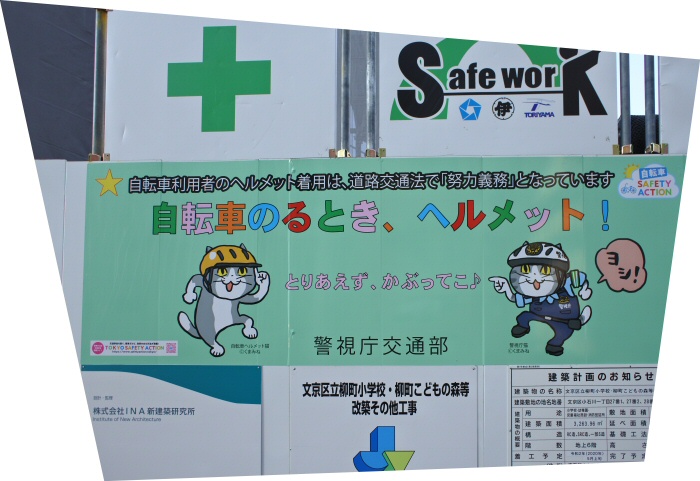

このページに掲載してきた画像は基本,あまり加工はしていないものが多いです。しかし「書影」「印画紙の複写」などでは欠かせない画像処理があります。それが台形補正です。正方形の紙面を複写したとき,真正面から正確に撮影したときに限り,正方形に写ります(レンズの歪曲収差を除けば)。しかし真正面というのはけっこう難しい上に,照明の表面反射が入り込むことがあるので筆者は斜めに見込んで撮影します。すると正方形の紙面は台形になります。適当な記事ならそのまま掲載しますが,「複写」となると像の変形は避けたいので,そこで台形補正の出番となるわけです。このところ掲載してきたプリントのデジタル化画像もすべて台形補正しています。

きょうの画像はそれを街中のスナップに適用してみた事例。背丈よりも高いところにある看板なのですが,台形補正を行うとまるで脚立にのって撮影したかのように,正面からの画像に変換することができます。補正により余白ができるのでトリミングすれば,言われなければわからないような画像ができあがります(画像/MWS)。

2025年4月21日

ことしはのらぼうを順調に消費しています。きょうの画像はさっき茹でたもの。3束。おそらく今シーズン最後ののらぼうで,かき菜の状態になっています。かき菜でも茎が固くなるとシーズンはお仕舞いです。カミさんが毎週八王子に通っている関係で,2月後半から順調に入荷。たぶん十数束くらいは食べられました。

のらぼうは救荒作物・野菜とも言われ,天明の大飢饉などのときでも育ち多くの人を救ったとされています。今年は野菜の流通が不足し,ダイコンもキャベツも白菜も例年の半分近くしか消費できませんでしたし価格もひじょうに高額なものでした。しかしこのようなときでものらぼうは順調に育ち,価格も例年と変わらずです。ので,ダイコンとキャベツと白菜の代わりにのらぼうばかり食べていたのです。さすが救荒作物だけのことはあります。

画像ののらぼうは4分ほど茹でたもの。このあとジップロックに入れてチルド室へ。そこから少しずつ取り出しては,そのまま食べるか料理に使います。今年はのらぼう入りの親子丼が味わい深く気に入りました。残りを大事にいただきたいと思います(画像/MWS)。

2025年4月20日

よなかの2時というのに室温が24゚Cもある。春の芽吹きがすてきなシーズンなのだけれども深夜の室温は6月から7月。暑苦しくて眠りが浅い。早く平年の気温に戻って欲しいところです(画像/MWS)。

2025年4月19日

なんとなく脳みそが「アミガサタケが出てる」というので探してみると確かに出ています。都区内ではアミガサタケの最盛期のようです。といってもそのことに気付いている人はたぶん,一万人に一人もいないだろうと思いますが…。都会で出るアミガサタケにはいくつかの特徴があって,ツツジの周辺に出ることが多いです。ただツツジだけだとあまり出なくて,ツツジとサクラがあると確率が上がる感じです。ほかにイチョウの根元にも出ますがこちらはトガリアミガサタケで,もう少し早い時期に出るかと思います。この条件を満たす場所を知っている人は探してみるのも面白いかもしれません。きのこはその気になる人にしか見えません。毎年のように出ていても見る気がなければ気付かずに朽ち果てます。でもその気になって見れば毎年会えるかもしれない,そんな相手なのです(画像/MWS)。

2025年4月18日

たぶん今季10数回目ののらぼう。今回はのらぼうのパスタにしました。茹でたのらぼうを電子レンジで再加熱してバターをからめておいたところに茹で上げたパスタを混ぜ混ぜ。そこに藻塩を振ります。もちろん味見をしながら3回に分けて。バターも足りなかったので追加します。たったこれだけの簡単なものですが春の素材を味わうのなら最上のものかもしれません。のらぼうとパスタのレシピは検索するといろいろ出てくるのですがどれも過剰に「味付け」しています。もちろんその味付けが美味なので好きな人にはなんの問題もありませんが,のらぼうの産地に住んでいた中年オッサンとしては,茹でただけでおいしいアスパラみたいなこの葉物に過剰な味付けはもったいなとも思います。のらぼう,まもなく終了です。この時期のほかに比べるもののないすばらしい野菜です。ぜひとも皆様お試しを(画像/MWS)。

2025年4月17日

このところ掲載している大昔の休眠胞子画像(プリント,フィルム複写品)はこんな機材で撮影していたものでした。何しろ予算のない貧乏研究室でしたし,化学系の講座だったので顕微鏡があるだけまだマシだったのです。指導教官からの「珪藻のリン脂質を研究しろ」との指示は現在からみても時代を遙かに超える慧眼といってよいものですが,道具がなければ手も足も出ません。指導教官は道具に関する目利きは,大学院生の筆者と比較しても,まぁ素人以下といってよい感じでした。ただ専門も異なるのでそれを責められるものではありません。指示をいただいたらそれを自分で解決するのがドクターの仕事です。

でも予算がないのは困るのです。壊れたSFR-Keが一台あるだけで,これで何とかしろとは言われませんでしたが,この機材で何ができるかを理解するまでは1年くらいの時間は消費した気がします。筆者の修論やDoctor論のテーマはイメージングとは関係ないのでここを捨てて次に行くことも可能でした。しかし撮影して仕上がった絵をみて「これはダメだ」と思ってしまうので細部にこだわる筆者はフィルムを何本も無駄にしたのでした。

まともに写らなければ仕事にならないので,自腹でフィルムを何本も買って失敗の連続を何度も経験しました。フォーカルプレーンシャッターの振動が主な原因ですが,結果は現像後にわかるので金欠大学院生にとっては残酷な日々でした。それでも原因究明はできるのでそのうちにまともな画像がとれるようになったのです。

最後まで悩んだのは色温度です。シャッターをバルブで開き,光源を手動で開閉して露光をあたえていたのです。この方法で露出はほぼ問題ないのですが,色温度は狂います。ラボにお願いしても細かいことをやってくれるところはプロラボだけです。

ところがそんな折り,なぜか姉がプリント屋さんで仕事を始めました。要領のよい姉のことなので試しにバック白に近い条件でと頼んでネガカラープリントを頼むと,そこいらへんのラボに頼んだのと違う仕上がりが上がってきました。これはとても勉強になりました。以後,そこいらへんのお店に頼むときでも,条件をかき込むとその通りに調整してくれるケースがあることがわかりました。

ただ残念なことに,この体験は筆者的には東京カメラ大塚店を最後に利用がなくなりました。デジタルに移行したからです。デジタルに移行してよいことの方が多い気がします。でも全てがよいことではない感じもしていて,そこの部分の感性は失ってはいけない感じもします(画像/MWS)。

2025年4月16日

15日は仕事関係の来訪者があり顕微鏡の午後となりました。当室は数年前から物理的な飽和状態にあり人様をお迎えすることが困難な状況が続いています。人様が入るスペースがないので仕事であっても原則1名での来訪をお願いしています。また仕事の時期によっては入室禁止エリアが発生するので,その場合は顕微鏡デスク周辺に筆者以外の人間が立ち入ることはできません。居住スペース=仕事場にもかかわらず家人でも断る場面が珍しくはありません。カミさん,たびたびすみません。

そういったいろんな困難の中をお越し頂き,いろいろな話ができたことは得がたい収穫だったかもしれません。お互い様に。筆者の仕事に興味を示して下さった方々にはなんとか応じたいとは思っているのですが,全てに対応していると本業が完全停止しますので選んで対応させて頂いております。今回は若い感性をお持ちの方でよい意味で珪藻について何も知らなかった方なので,リアルで話ができてよかったと思いました。ご本人の目の前に実物がある,という体験はかけがえのないものです。

ご存じの方は多いかと思いますが,筆者は電話取材やzoom取材などはほぼ断っています。なぜなら何も伝わらないからです。初見の方が珪藻アートのweb上画像や書籍の画像をみて「分かった気になる」のは簡単です。そんな方々はたぶん何もわかってはいないのだけれども,web上画像などの拡散にはなります。そのレベルで情報を流していただいてまったく構いません。

でもいろんな垣根を乗り越えて,筆者制作のJシリーズを筆者が完璧に整備したフルオフォトやオプチフォトでご自身の目で見たら,web上の画像をみて分かった気になった体験とは,まったく別次元の衝撃が得られると確信します。web上画面,出版書籍,そんな見た目とは全然違うダイナミックレンジに収まらないものを作っているという自負はあるのです。

その「本物」をみた方々は,その後の活動の熱量がケタで違うように感じます。当たり前です。テレビ中継の花火大会を見て臨場感ある記事が書けますか? よほどの妄想を駆使してでっち上げないと無理です。でも会場に出向いていれば花火師の職人魂や観客の反応,実際の開花の美しさ,幾らでも「本物」ならではの感想を記すことができるでしょう。

これがたぶん「取材」の意味なんだろうと思います。電話かけてきて「取材」という記者もおられますしzoomできませんかという人もおられますしいろいろなのですが,取材というのは本来,一対一の人間がやりあってのことなのだろうと思います。それが何を意味するかというと,取材される筆者はもちろんですが,取材する側も同じ高みの「プロ」でなければまともな取材はできないかもということです。

珪藻アートはweb上画像ではその真価はたぶんわからない代表かもしれません。ダイアモンドと同じです。どんなに素敵なダイアモンドのカット作品でも画像ではその真価はまったくわかりません。所有した人,見た人だけがわかる芸術,そんなものがよのなかに存在するのもまぁ面白いものかもしれません

きょうの画像は来客対応後に外を眺めたときのもの。なんだか寒冷前線が来た感じで春の驟雨が降っている。ならばどこかに虹がとみて見つけたもの。筆者は小学生の頃から虹ハンターなんです。こんな虹の縁を見つける人はそんなにいないはずです。予測ができないと見つけられない現象かもしれません(画像/MWS)。

2025年4月15日

J816は制作者からみても名品中の名品に見えますが手元にあった時間はほんのわずか。一年くらい手元に置いて数千枚の画像を取得してから売るべきだったのかと思い直したりもしています。手元には数十枚の画像しかありません。商売が下手にもほどがあるのですが,でも,「実物をみてほしい」という気持ちも強く,また,「今年の売上が気になる」という俗物的な思いもあってすぐに手放してしまいます。。もし全部売らずに持っていたら800枚以上のJシリーズが手元にあることになり,そうなるとこれは間違いなく博物館もので世界中から引き合いがあるようなものになります。でも商売はじめた頃はそんなこと,なーんにも考えませんでした。バカですねえー(画像/MWS)。

2025年4月14日

なぞの休眠胞子は2007年11月にも撮影していたことが判明…。さすがに覚えてなかった。。ニコンE995での撮影ですがちゃんと写っている。当サービス開業まだ2ヶ月も経過しない頃ですがまじめに仕事をしていたのだなあと過去の自分に感心します。まぁ当時はヒマだったので時間もあったのですが(画像/MWS)。

2025年4月13日

みかんアレルギーっぽい症状が治ったかどうか判定していないのでこの冬から春はパイニャップルを食べています。文京区方面はスターフルーツというフルーツに強いお店があってカミさんがそこでパイニャップルを丸々一個仕入れてきます。選ぶコツはつやつやして重く表面の凸凹の凹み部分にまだ緑色が残っているものです。一個で2kg弱あるので一週間もちます。

筆者の切り方は次の如くです。まずよく洗ったパイニャップルを縦方向に包丁を入れて4分割にします。包丁はステンレスの菜切りを使います。次に両端を落とします。果肉があまりつかないようにぎりぎりに落とします。そうしたら1/4カットの皮をむきます。皮の厚さはむいたパイニャップルの表面に緑色がぎりぎり残らないところをねらいます。むいた皮は可食部分がないので廃棄します。

皮をむいたら,芯を外します。芯は刻んで土鍋に移します。皮をむいた面には茶色の凹んだぶつぶつがたくさん残っています。これは斜めに揃って分布しているので,包丁を斜めに入れてぶつぶつが整列するようにカットします。そうしたらぶつぶつを一気に切り落とすことができます。このぶつぶつの切り落としには可食部分が必然的に残るので土鍋に移します。あとはこれの繰り返しです。

カットしたパイニャップルは適当な容器に入れて冷蔵庫へ。土鍋に入れた可食部分が付着している芯やぶつぶつの部分は,そこにおいしい水を等量程度注いで,電子レンジでチンします。600Wで15分くらい煮込んで構いません。加熱が終わればフタをあけて放冷します。冷めたらボウルにあけて,おなじサイズのボウルで挟み込みで絞ります。絞った残渣はまだ汁気があるので手絞りで液体を回収します。

こうして筆者はパイニャップルを余すことなく利用しているのです。この絞りたてパイニャップルジュースはきっと「ほほう」と思ってもらえる新鮮な味わいです。パイニャップルを雑にカットして捨てていた人にはぜひとも試してほしいものです。考え方としては,果物クズから出汁を取る,といった感じです。まだ味の残っている素材は煮込めば美味なスープがとれるのです。それが果物ならばジュースになるというだけの話です(画像/MWS)。

2025年4月12日

16年もののモノクロUSBカメラで撮影した画像はさすがにノイズが多く時代遅れな感じがします。ノイズの大半は熱ノイズなので多数枚撮影して平均化すればまともな絵にできますが手間がかかります。そろそろ買い換えるべきか悩むところです(画像/MWS)。

2025年4月11日

ありし日の百武彗星。個人的には人生のなかの大彗星ナンバーワンです。八王子市の西側山間部の光害が少ないところで見られたこともあり天頂付近に淡く長大な尾を引く姿は忘れられません。これもネガフィルムからプリントしたものをデジタル複写。照明が極端に難しく,ゴーストが出ています。やり直すべきかどうかぎりぎりですね(画像/MWS)。

2025年4月10日

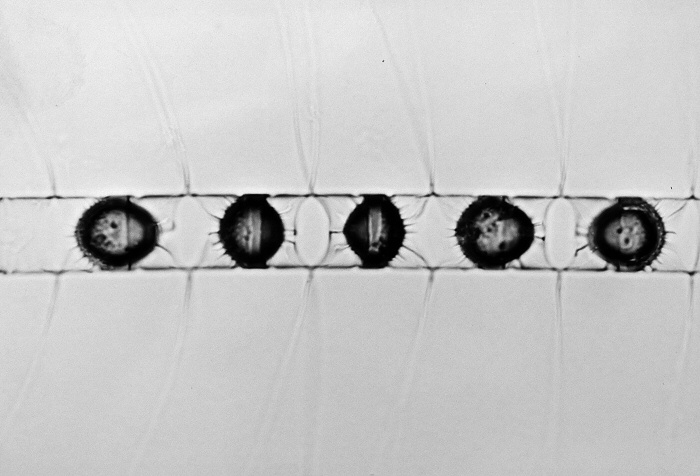

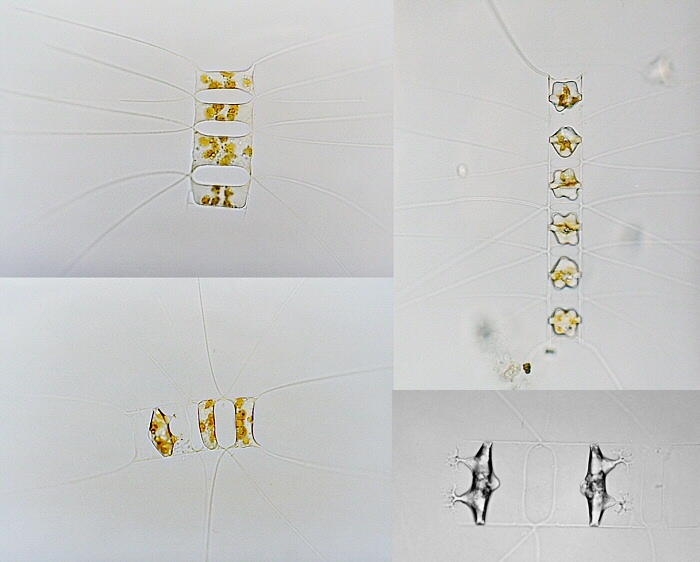

きょうの画像も30年前のネガカラープリントを複写したもの。その道のプロならこの絵をみて一秒で種名を答えられます。しかしそれ以外の人であれば,たとえ日本珪藻学会の重鎮であっても種名を答えることはできないでしょう。珪藻はどう少なく見ても数万種は存在するはずで,その全容を知っている人はたぶん存在しません。珪藻の分類も細分化されているのです。その中でも分類が難しいのがChaetoceros属です。きょうの画像を見て1秒で種名がわかった方は,そーですねー,将棋で言えば順位戦B2クラスかもしれません。

ということは,これを撮影した大学院生の筆者はB2クラスだったのかもということです。当時,筆者にChaetocerosを教えてくれる人はよのなかに存在しなかったので,とにかく図書館にこもり,Chaetocerosの資料を発掘してはコピーして分類資料を収集していました。それらの資料はどんなときもカバンに入れておき,移動時や寝る前の時間を利用して眺めていました。もちろん旅行などのときは移動時間が長いのでこういった資料をずーっと見ていました。

筆者は珪藻の培養を行っていた関係で,親戚などの旅行に参加しても翌朝には朝食後に分かれて研究室に戻るような生活をしていたので,移動時間を何に使うかは大事な問題でした。温泉宿に宿泊して例によって寝られず,朝食後に甲府駅から品川に鈍行で向かいその車中でもChaetocerosの分類の文献を眺めていました。きょうの画像はそんな暮らしの中で,貴重なシーンは一目でわかるので封入サンプルを作りネガカラーで撮影したものです。顕微鏡関連の予算がゼロで,顕微鏡写真撮影は勉強も機材集めもフィルム代も何もかもが全て自腹の状況にあって,勉強中の大学院生がこのくらい撮影できればまぁ控えめにいっても,80点はあげられます。デジタル全盛の現代ではこういったバラックセットでの撮影能力はおそらく衰退の過程にあるかと思います。それで失われるサイエンスの情報があるとすれば問題です。何が何でも写すというガッツはいつの時代でも必要です(画像/MWS)。

2025年4月9日

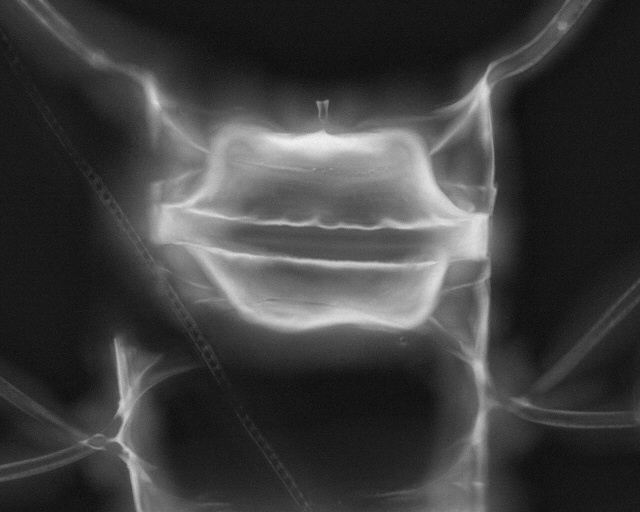

このまえ掲載した謎の休眠胞子(封入品)はNA=0.95での撮影だったのでまぁ言ってみれば簡易撮影です。それではまずいのでNA=1.2補正環付きでさらに高解像を目指しました。結果はきょうの画像の如くで,新たな構造はほぼ見えていません。だからこれでいい,とはならないのですが,あるレベルに追い込めているということはわかります。どのレベルで仕事ができているかわかっていない人は素人なので,素人を脱した仕事をしないと筆者的にはまずいのです(画像/MWS)。

2025年4月8日

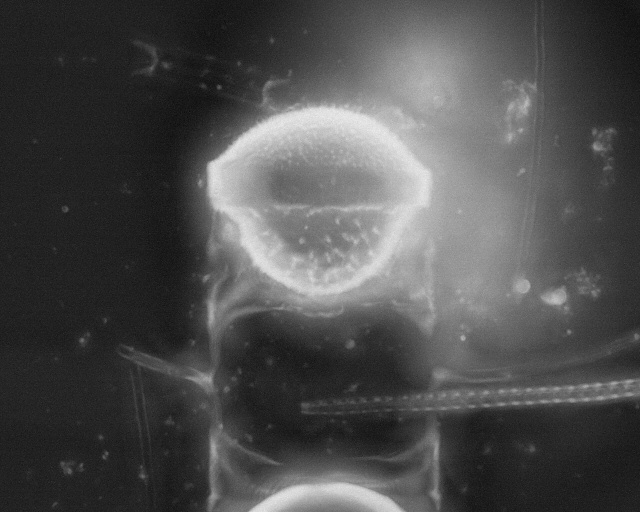

きょうの画像はChaetoceros pseudocurvisetusの休眠胞子でまだ生きているものです。下には栄養細胞も写っています。休眠胞子はその殻の表面にトゲが存在したり糸状の構造があったり,内部に孔の列が見えたり,特徴的な微細構造があります。ふつうはSEMで見るものかもしれませんが,光学顕微鏡で見える構造も多数あります。どんな構造はSEMやTEMでみて,どんな構造は光学顕微鏡で見えるのかはまだ整理されていません。光学顕微鏡では見える・見えないが技量の差として現れることがあるので,検鏡方法の標準化が必要だろうと思います。そのためには何をやらなくてはいけないのかはわかっているのですが,顕微鏡をまともに扱える人材を育てるほど大変なことはないので,まーなかなか難しいよねというのが本心のところです。わかってしまえば簡単なことなんですが,わかってもらうまでが大変なんです(画像/MWS)。

2025年4月7日

ことしは花見ができないかと思っていましたが日曜午後に雨があがり晴れてきました。そこでバカ夫婦の花見散歩が実現しました。東京都心は何もない砂漠のようなところですが染井吉野だけはあるんのです。これが咲く2週間くらいはオアシスにいる気分なのかもしれません。雨上がりなので酒飲んで騒いでいる人も皆無で,黄砂が洗い流された澄んだ空気のもとで満開を過ぎた桜を楽しみました(画像/MWS)。

2025年4月6日

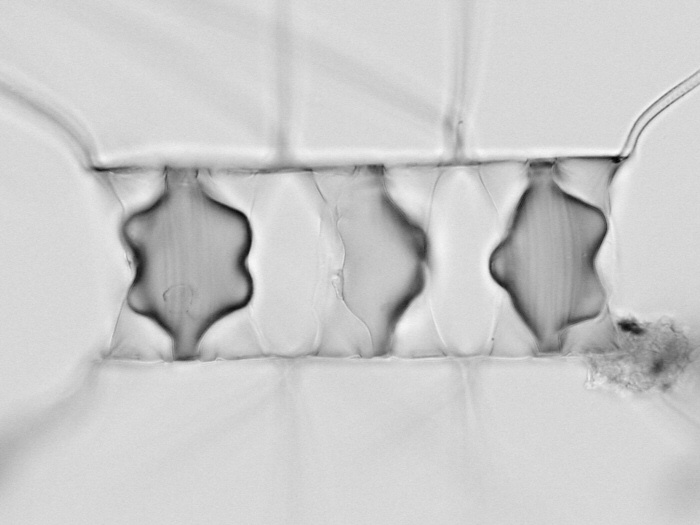

2日に掲載した「??」な休眠胞子は相模湾表層水で何度か目撃しています。ので,当時封入した標本の中に入っている可能性もあるかと思い精査したところ少数ながら見つかりました。ちゃんと封入しておくのは大事ですね…。浮遊珪藻類はシリカの殻が薄いものが多く,死んだ栄養細胞の被殻は比較的速やかに海水に溶けてしまいます。このため長期保存には水置換で酸性条件下・低温で保存か,エタノールに置換する必要があります。封入してしまえばシリカに変化はないので構造は保たれます。ただ封入剤の粘性により群体の形は変形することがあります。きょうの画像は「??」の休眠胞子をMWS休眠胞子イメージングセンターにて撮影したもの。むかしは一日仕事だった顕微鏡写真撮影も,いまでは晩酌を嗜みながらさくさくとできてレベルも高いのです。よい時代になりました(画像/MWS)。

2025年4月5日

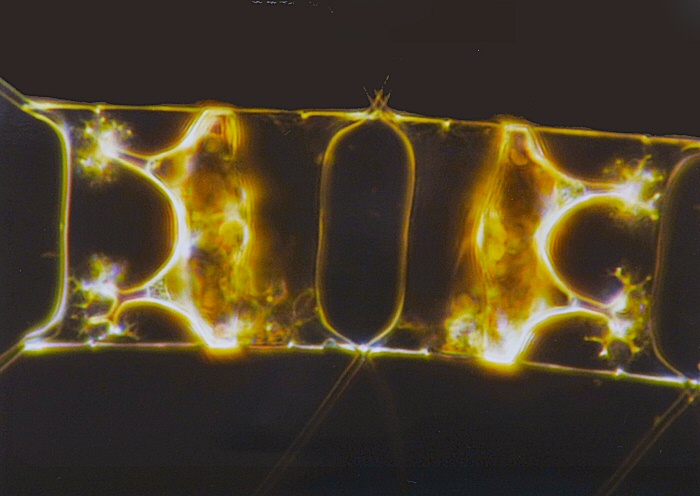

30年前に暗視野コンデンサを使っている人はどこにも見かけませんでした。そこいらへんの研究室には位相差が入っており,ちょっとお金のある研究室には微分干渉が入っていました。でも暗視野コンデンサーは見たことがありませんでした。そんな当時,貧乏研究室でニコンのS型故障品が一台だけの研究室で筆者はその機材を活用すべく顕微鏡の勉強をはじめたのでした。そして偏斜や暗視野を自力で実装してじぶんの研究材料の撮影に使いました。その初期の写真がこんなもの。Chaetoceros lorenzianus休眠胞子です。当時は暗視野の見た目が気に入っていてこれをフィルムに残せないかと撮影したのです。いまならわかりますが,暗視野照明法は物体の屈折率差のある輪郭を浮き上がらせる照明法で,細胞内部の小器官などの可視化は苦手です。当時は感覚的にその姿を残したいと思っていましたが,その思いはそんなに外れてなく,物体の輪郭が鮮明に写っています。あれから30年,暗視野を多用し,また暗視野コンデンサを実際に購入した人は,ほとんど当サービスの読者か関係者といった感じで,まぁよのなかはそのくらいののろのろにしか進まないのです。もし暗視野で見るのが最適な物体があるならば研究機関なら機材として持っているべきでしょう。そんなことの検証もできていないのです(画像/MWS)。

2025年4月4日

おおよそ30年前の休眠胞子写真。Chaetoceros pseudocurvisetusの状態のよい栄養細胞を多数釣り上げて一気に休眠胞子を形成させたもの。上はネガカラーのプリントから,下はミニコピーHRⅡからのプリントを複写。当時は大学院生でしたが,いまみても最上級といってよいレベルになっています(画像/MWS)。

2025年4月3日

このページにはときどきくまモンが登場してくれるのです。そして珪藻を薦めてくれたりもするのですー(画像/MWS)。

2025年4月2日

きょうの画像も30年以上前に撮影したもの。プリントからのデジタル化です。Chaetoceros lorenzianus系の栄養細胞と休眠胞子です。本種の休眠胞子は通常,樹状突起があるのですがこれを生じないこともあってこれが別種なのか奇形なのかわかりません(右上の画像)。休眠胞子に樹状突起のないタイプはChaetoceros mitraというのがいるのですが,その種は刺毛が細いので区別できます。いろんなサンプルを覗いているとたまにこのような「??」に出会うことがあります。つねにフィルムをストックしていていつでも写真撮影できるように心がけていたのでこの「??」は写真に残すことができました(画像/MWS)。

2025年4月1日

いきている珪藻を撮影するのに大変なことはよい細胞や群体に出会うことかもしれません。付着珪藻で大量に増えるものであれば採集も撮影も容易なのですが,浮遊珪藻で出現頻度の低いものなどはとても大変です。たとえばChaetoceros属の休眠胞子などは生活環の一時期しか形成しないのでサンプリングすれば見つかるものではありません。時には培養して休眠胞子を作らせたりしますが,そうすると今度はゴミだらけ,バクテリアだらけになったりしてよい絵とはほど遠い試料の状態になってしまいます。マウントの濃度も大切で,できるだけ見つかるようにと濃密にマウントすると刺毛が絡んでしまい何が何だかわからない絵になりますし,濃度を薄くマウントすれば希望する群体が見つからない…ということにもなります。そういったわけで,図鑑などにのっている典型的な浮遊珪藻類の画像というのはとても手のかかったものなのです。

きょうの画像は30年以上前に撮影したもの。プリントからのデジタル化です。Chaetoceros costatusの栄養細胞群体と休眠胞子の群体です。このとき以降,こんなきれいな群体は見ていません(画像/MWS)。

Copyright (C) 2024 MWS MicroWorldServices All rights reserved.

(無断複製・利用を禁じます)

本ページへの無断リンクは歓迎しています(^_^)/

トップに戻る