本日の画像

ミクロワールドサービスが顕微鏡の世界を伝えるコーナーです。

日々の業務メモやちょっとした記事もここに記します

ミクロワールドサービスが顕微鏡の世界を伝えるコーナーです。

日々の業務メモやちょっとした記事もここに記します

【2025年】 1月

【2024年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

【2023年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

【2022年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

【2021年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

【2020年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

【2019年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

【2018年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

【2017年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

【2016年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

【2015年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

【2014年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

【2013年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

【2012年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

【2011年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

【2010年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

【2009年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

【2008年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

【2007年】 9月 10月 11月 12月

【今月にもどる】

2025年1月31日

この彗星を観望・撮影してからまだ三ヶ月半しか経過していないのに,ずいぶん昔のことのように感じます。日々なにかと忙しく時間が過ぎ去っていきます。老化が進んでいるということもあるでしょう。何しろ子どもの頃は一日が異常に長くとにかく退屈でなにかやることを探していました。いまではやることは幾らでもあるのに時間が足らず退屈どころの騒ぎではありません…。年度末に向けて気合いを入れないといけません(画像/MWS)。

2025年1月30日

またコレを作ってしまった…。寝酒の熱燗にぴったり。だけれども,帝国ホテルのバイキングに並べても不評ということはないだろうというオールラウンドなおかず。職人の悪いところ(≒良いところ)は,なんでも追求してしまうところです。。

ところで,JR東海のドクターイエローが引退。いろんなところでニュースになっていますが静岡新聞は気合いが入っています。 こちら ですがいい絵ですねえ。プロカメラマンの技と愛情が感じられます(画像/MWS)。

2025年1月29日

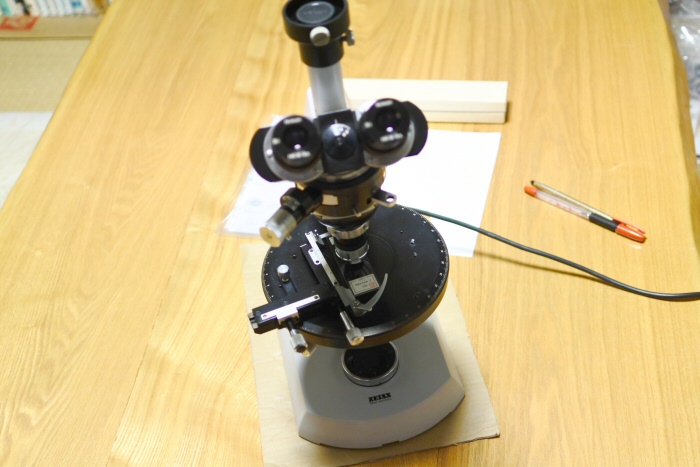

28日は当室で仕事の打ち合わせでした。8ヶ月ぶりくらいに複数名の訪問をいただきました。資材が積み上がっているゆえに準備だけでも数時間が消え大変な一日になりますが,ゴールがきちんと見えている見通しのよい仕事の場合は訪問OKにしています。逆に企画も提示せず見通しも悪い仕事の場合は問い合わせ段階で断ることにしています。28日はすでに一度仕事をしたことのある方々でしたので何の問題もなく楽しい時間が過ぎゆきました。前回の仕事のときには存在していなかったJamin-Lebedeff干渉顕微鏡をささっとご覧いただき驚異の世界を感じて頂くとともに,数ヶ月に一度の動体保存展示にもなりました。中身の詰まった一日を過ごすことができ感謝の思いです(画像/MWS)。

2025年1月28日

ちかくの小さなスーパーには激安のシラス大パックがあって重宝しています。最近のシラス干しは送風機などで甲殻類を飛ばして選別しているらしく混じり物が少ないのですが,この激安パックはまったくの無選別っぽい見た目。きょうの画像はそこから拾い出した混ざり物。もはやシラスサイズではなく小魚サイズです。イカもたくさん入っています。これはこのまま寝酒のつまみになったのです(画像/MWS)。

2025年1月27日

ヤフオクは25年?くらいは眺めているような気がするんだけれどもきょうの画像の品物は見かけた気がしませんね。2個も出ている。ほかに乾燥系も。これを逃さずに入手した方は,それだけ日頃から顕微鏡のお勉強をしているという点ですばらしいですね。新しいコンデンサを入手してどうか素敵な顕微鏡ライフを(画像/スクリーンショット)。

2025年1月26日

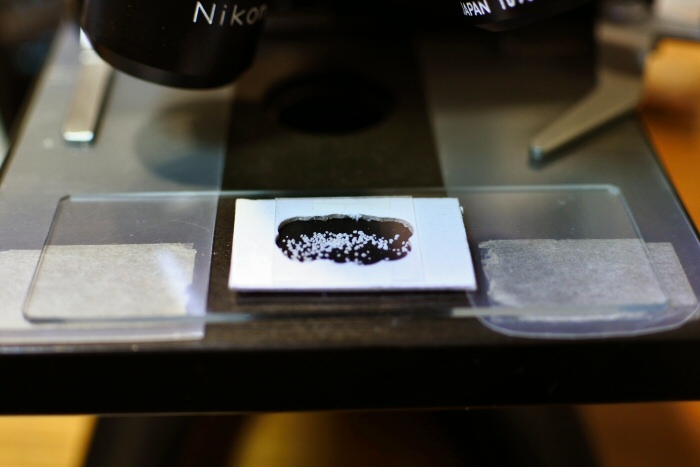

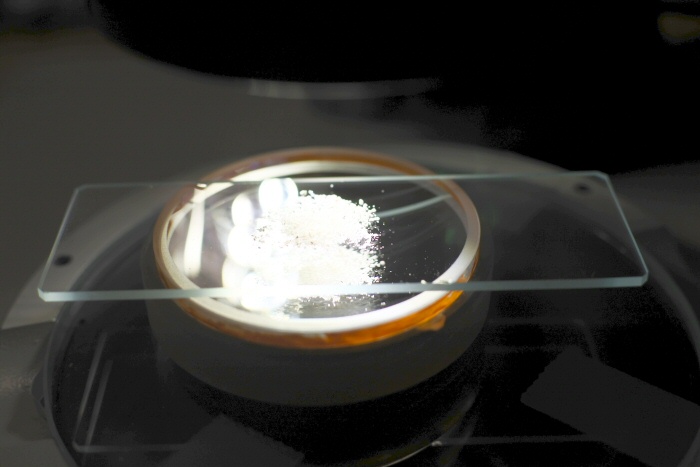

えび・いかミックスはまずエビとイカを分離してエビの背わたを取り出してインド干潟のサンプリングとしたわけですが,一パックからこれだけの有孔虫が出てきました。少し前にポストに黒のマスキングテープが放り込まれるということがあって,ならばとこのテープで黒バックを作り厚紙を打ち抜いたチャンバーに有孔虫を収めてカバーガラスをかけました。これでえび・いかミックスからはエビとネギの卵焼きとイカのバター醤油と,有孔虫ドライ標本の3つの品物ができたことになります。

有孔虫は大量といっていい数です。エビ一匹当たりで数固体は出ているのでエビが有孔虫を選んで食べているのはほぼ確定として良いでしょう。干潟のほんの微量のサンプルを処理してここまで有孔虫を集められることはまずありません。ある種のエビは有孔虫濃縮装置だったのです。これほどサンプリングがラクで,処理が簡単で,大量の有孔虫が入手できる干潟の試料は経験がありません。砂浜などで有孔虫だけが打ち上げられて濃集している場所なら話は変わりますが(画像/MWS)。

2025年1月25日

静岡県の富士川付近を境目に電源周波数が分かれていることはよく知られています。東側が50Hzで西側が60Hzです。筆者は東京都心暮らしなので50Hzの日常なのですがたまには60Hzに出くわことがあります。それがきょうの画像で中央線快速のグリーン車のコンセントです。架線は直流1500Vのはずなので,これをインバーター等で交流100Vに変換しているのだろうと思います。このときに50Hzにしなかったのは,おそらくは変換効率を考慮してのことと,それからこの車両が将来に関西方面に払い下げ? されても問題ないようにということかもしれません。

まぁこのコンセントを使う人の99.999%くらいはパソコンかスマホなどのAC-DCアダプタだろうと思うのでこれでいいのだろうと。周波数依存型の大昔の白黒テレビをこの車内でみたところですでに放送が終了しています。電子レンジを使うには容量がありません。ということで,この設計でいいのだろうと想像しています。が,うろ覚えなんだけれども,東北新幹線のコンセントで50Hzがあったような気がしています。これはまた,その当時にはそれでよいという考えがあったということなんでしょうね(画像/MWS)。

2025年1月24日

ホワイトエビと書かれた無頭のエビ(値引き品)が冷凍庫に眠っていた。カミさんは値引き品を目利きする達人なのです。結構な大きさのエビが14匹。塩焼きだと殻付きで焼くのが普通かもしれませんが,筆者はエビの背わたを完全に取るマンなので殻をむき,背を割ってきれいにします。半分は串を打って藻塩を振り塩焼きに,あと半分はバター焼きにしてパスタに入れました。ホワイトエビはインド洋で捕れる白っぽいエビの総称で種名が定まってはいないようです。なかには大正エビも含まれているそうで,塩焼きの食感はまさに大正エビに似た緻密なものでした。

さて立派なキチンの殻が残ります。これ,多少のダシは出ますしアスタキサンチンも含まれているので捨てたくありません。ダシにすべきかキチンごと食べるか悩みましたが焼き+電子レンジでそのまま食べられないかと試みました。失敗。喰えないことはないのですがあまりにも硬く食う価値がありません。油で揚げればなんとかなるかもしれませんが微妙です。むしろこれは細切れにして水で煮込み味噌を溶くのが正解ですね。もったいないことをしました(画像/MWS)。

2025年1月23日

ひさしぶりにマツナミ大明神に参拝。といっても立ち止まっただけですが。一目でわかるマツナミブルーとでも呼ぶべき色使いが印象的です。この色,マツナミのカバーガラスの箱に使われているブルーとたぶん同じものです。こだわりが感じられます(画像/MWS)。

2025年1月22日

ネジの西川が撤退したらそこに千石電商が入っていた。秋葉原は30年以上ウオッチしていますがどんどん電子部品屋がなくなり工具屋さんがなくなり雑多なパーツ屋さんもなくなりジャンク屋さんも減り…とつまらない傾向。そこに千石電商ががんばっている。30年前と比較して店舗面積は数倍以上になっているはず。そして千石電商がネジの西川の跡地に入ったのは単に空き店舗を利用したというだけのことではなく こんな 驚くべき物語があったのです。皆さんこれからも千石電商を応援しましょう(画像/MWS)。

2025年1月21日

ふつか連続でコレをつくってしまいました。カミさんがむね肉を2個ぶら下げて帰ってきて「よろしく」との圧力をかけるのですw

作り方は常に進化していて最近では,皮を伸ばしたむね肉にしょう油を回しがけて丁寧に表面を濡らしたあとに藻塩でべた塩にします。これを冷蔵庫で一晩から二晩寝かせます。焼く数時間以上前に取り出して室温に戻し,魚焼きグリルの上火で身側から焼きます。

焼く時間や火加減はむね肉の水分や厚み,焦げ具合などで判断しますが文章にできるようなものではありません。今回は一晩寝かせた厚みのあるものを日曜日午前に焼きましたが,身側22分,皮側14分といった感じでした。二晩寝かせたやや薄いものを先ほど焼きましたがこれは合計25分で焼き上がっています。状態によって焼き方がまったく異なるのです。

そしてできあがりの加減はまぁ,だいたい同じになります。これを熱燗のつまみにすると幾らでも食べられるのですぐになくなってしまいます…。手間の割には食べるのが一瞬なので困った料理ですねこれはw(画像/MWS)。

2025年1月20日

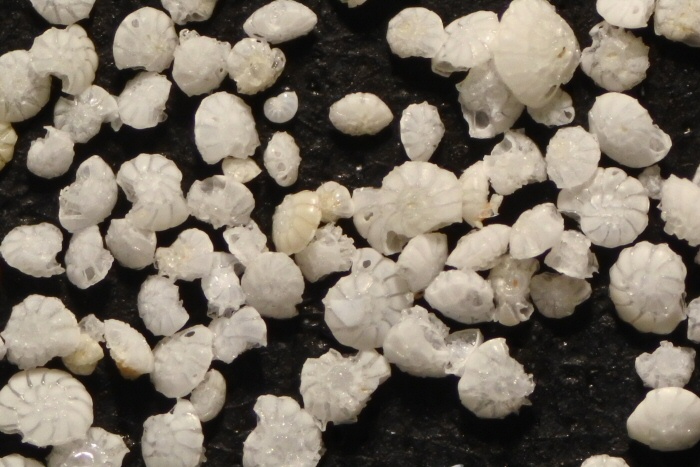

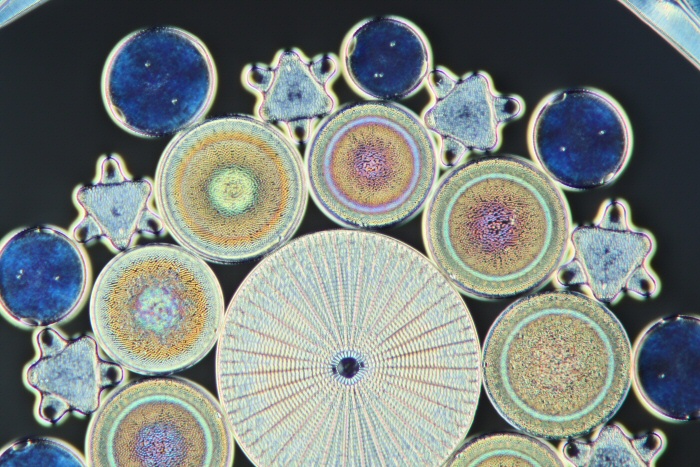

エビの背わたはパイプユニッシュで有機物を溶解して水洗いし簡易検鏡します。珪藻はひじょうに少ないことがわかったのでシリカ成分は除去して良いと判断し,もう一度パイプユニッシュに入れて軽く超音波,そのあとにホットプレートで約100゚Cに加熱。のちに水洗い。細かな粒子は相手にせずどんどん流して捨てます。すぐに沈殿する重たい粒子を集めて精製水,蒸留水で洗い乾燥。

処理をへて出てきたのは大量の有孔虫でした。ほかには大量の稚貝の破片です。砂粒はほぼ出てきません。

このインドのエビさんはこんなものを食べていたのです。出現数からみて,この大量の有孔虫は偶然ではなく,「選んで食べている」可能性が高いです。おおざっぱにみて,生物は自分の体長の1/100くらいのサイズのものを食べるのですが,この数センチのエビは0.3ミリとか0.6mmの有孔虫や稚貝を海底泥のなかから見つけて絶えず口に運んでいるのでしょう。こういった鮮度の高い軟体動物等を食べて育ったからこそプリプリの美味なエビになるのかもしれません。

…ということで,エビの背わた取りなど,そこいらへんの奥様方がもっとも面倒で嫌うような作業ですが,生態系の素晴らしさを理解し顕微鏡を所有すれば,わくわくするたのしい作業にすらなってしまうのです。インド干潟の有孔虫が大量入手できるのですから。みなさま,一家に一台顕微鏡ですよ。顕微鏡は人生をゆたかにするのです(画像/MWS)。

2025年1月19日

よのなかの99.999%以上の人は,抜いたエビの背わたを捨てます。しかし筆者は抜いた背わたを捨てないこともある激レアな人です。もし少しばかりの自然科学の知識があれば誰でも底性性のエビの背わたはバイオミネラルの宝庫かもしれないと予想ができるでしょう。筆者もそうでした。しかも今回のエビは「インド」のものです。日本から遙か離れたインドの干潟で収穫されたであろうエビの消化管からは,インドの干潟に生息する微小な生物の遺骸が含まれているに決まっているのです。インドに行かなくてもサンプリングできるのです。さーて,この背わたからは何が出てくるでしょうかね。生のまま簡易検鏡したところ,珪藻はひじょうに少なくて,炭酸カルシウム系の殻がちらほら見える感じでした。処理後にどんな風景が広がるか楽しみですね(画像/MWS)。

2025年1月18日

よのなかには二種類の人間がいる。エビの背わたを取る人間と取らない人間だ。筆者は背わたを完璧に取る人間です。それがたとえ4,5cmの小さなエビでもです。竹串を刺して引っこ抜くとかよく言われますが,そんな不完全な方法ではなく,エビの身を二つに割って背わたを完璧に取り除きます。仕上がりを想像するとこういった作業は面倒と思っても自動的に身体が動いてしまいます。もちろん作業後は見た目も美しくなり料理の口触りもよくなります。きれいになった身は日本酒を振りかけてしばらくおき,ごま油とネギで蒸してから味付けした溶き卵に投入し,これをフライパンで卵焼きにします。エビとネギの卵焼きです。おつまみに最適な味わいです。

なお背わたをとるのは底性性のエビの場合です。砂の中の生物などを食べているので硬い粒子が含まれているのです。泳いでいるエビは背わたを取る必要を感じません。プランクトン食だからです。これは魚類の場合も一緒で,サンマやイワシはそのまま焼いて内臓(=プランクトン)ごと食べますが,ドジョウやハゼは泥を吐かせるか内臓を取らないといけません(画像/MWS)。

2025年1月17日

伊与原先生,直木賞受賞おめでとうございます。amazon全書籍総合1位,先生の著作なら当然のことです。多くの人に自然科学の知見と文学との融合を楽しんでもらえればこんなに素敵なことはありません(画像/MWS)。

2025年1月16日

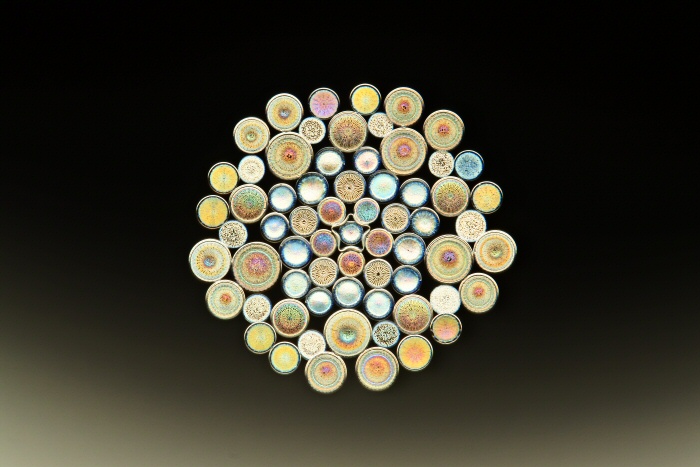

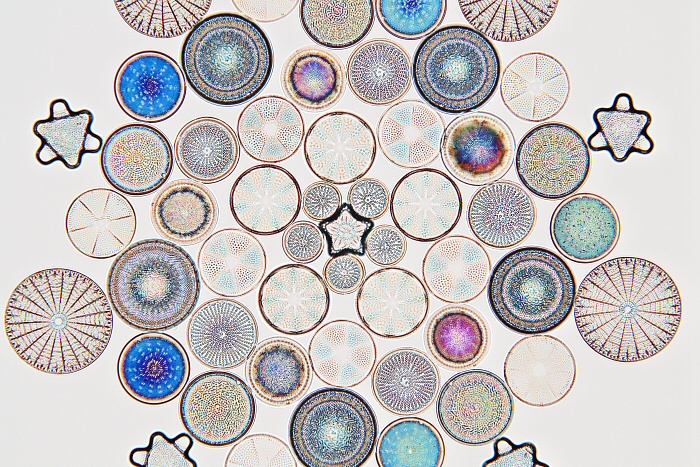

きのう,Jシリーズの価格を10倍以上に引き上げて海外販売をねらうといった考えもあることを書きましたが,これは絵空事でも絵に描いた餅でもなく現実的な話と思っています。なぜなら,珪藻を並べている作者はたぶん,どんなに広い世の中だとしても,世界に1000人は存在しないと思います。実際には100人くらいかと思っています。日本の人口は一億人と少しですが,現時点で珪藻を並べている人はたぶん,10人くらいじゃないかと思います。そこから考えても,珪藻を並べている人は希少だろうと。

さて,「珪藻を並べる」と書きましたが,破片を散らしゴミが入りぐだぐだになるのを許容すれば,その作業はまぁ多くの人ができるでしょう。そんなに難しくはありません。しかし,どこにもゴミがなく,完全な珪藻被殻が整然と揃って並べられているとなると,これは言語に絶する作業となります。そして驚くべきことは,その両者を比較して眺めてみたときの気分です。前者はもういいやとなり,後者のみが心を捉えるのです。

そういった感想を多く頂いていて,それは有り難いのですが,筆者はほかの制作者のスライドを見たことがほとんどないのでレベルの違いを正確に認識することはありませんでした。

この認識を変えてくれたのが浜野社長でした。浜野さんは先代から珪藻のアレンジスライドを多数所有しておられました。そのコレクションを検鏡させていただく機会があり,かなりの枚数チェックしましたが,少なくとも,背景ノイズという観点で筆者制作のものを超えるスライドは皆無でした。浜野さんいわく,筆者制作のものを一度見ると他の作者のものは見る気がしない,ゴミが入っている,とのことでした。

また,ドイツの著名な顕微鏡観察家からは,過去から現在までのいろんな作者の珪藻並べスライドを持っているけれども,こんなに完璧なものは見たことがない,世界最高と言われたことがあります。国内有数の顕微鏡コレクターからも覗いた瞬間にこれは世界一です,とのお言葉をいただきました。

これらのみなさまのご感想から判断するに,筆者が現在制作販売しているJシリーズは珪藻並べスライドという分野で歴史の頂点にあるものといえるのです。それが高々数万円というのは購入する人には有り難い話だろうとは思いますが,ものの価値としては不十分な気もします。

まぁ実際のところは,こういったものは作者がこの世を去ったあとかなり経過してから評価されるのが常なので,価格や価値にはあまりこだわらず,とにかく完璧なものを作るよう心がけるしかありません。まさに職人の暮らしといった感じです(画像/MWS)。

2025年1月15日

Jシリーズを初めとするMWSの販売品は全て国内のみの発送です。海外発送には一切対応していません。きょうはこのことについて少し書いてみます。

本ページをむかしからご覧の方々には明白なことかもしれませんが,まずMWSは専従1名の個人事業主であって,一人の人生の時間を切り売りしている業務形態となっています。このため,全世界の要望に応じるのは不可能だろうという予想があります。

開業時は暇な日々で時間的には優雅な暮らしもできたのですが,現在は,たいへんな時間をかけて制作したJシリーズを告知なしで販売開始しても数時間で主要なものが売れてしまうという状況です。国内販売だけでこの状況ですのでとても世界を相手にすることなどできそうにありません。

真の価値を理解する世界の裕福層を相手に価格を10倍以上に引き上げて海外販売を行うと言う考えもあるかもしれません。しかしその考えは,まだその価値を理解していない日本人には売らないよ,という態度でもあります。筆者は日本人ですので,くだらないメディアなどに振り回され,足下に広がる大自然の素晴らしさなどつゆほども考えない日本人のダメさをどうにかしたいと思っています。

海外発送の面倒さも深刻な問題です。すこし前まで手書きの伝票で送れたEMSは,とんでもなく面倒なシステムになり,梱包から発送完了まで1日かかるようなことになっています。こうなると海外発送の送料を10万円欲しいと思ったりもします。そしてここまで面倒でも確実に届く保証はないのです。EU方面に送ったJシリーズが受け取りトラブルで,受け取りの人が目の前に居るのに難癖をつけて品物を渡さずに日本に返送された事件も経験しています。こういったムダな事務作業は,人間からやる気そのものを吸い取って廃人にする,無意味作業ハラスメントだと思っているくらいです。

言語の問題も深刻です。世界中から多国語の注文が舞い込んでも,筆者の負荷が増すだけで何も良いことがありません。当サービスは基本,日本語でのやりとりとなっています。特にJシリーズ販売では1分刻みで注文が舞い込みますので多国語で返事している時間がありません。仮に多国語で注文成立しても説明書や請求書は日本語です。これに対応できる方々でなければ販売は難しいです。

そういったわけなのでEU方面や北米方面の関心の高い方々にはすみませんというより他はありません。

しかし入手方法が皆無というわけではありません。日本に親しい友人がいて,うちのサイトに代理注文してお買い上げいただき,そのご友人が自己責任で海外発送するというのであれば入手できることもあるかもしれません。ただ,告知なしでも販売開始後に数時間で売れてしまうことが多いので,何らかの方法で販売開始し直後にそのご友人に知らせることが必要です。

このように書くと,海外在住者がJシリーズを入手するのは大変困難のように思えます。しかしその感覚はそんなに正しくはありません。国内在住の日本人でさえ,Jシリーズは争奪戦となっており,朝起きてサイトを見たらなくなってたという方々が大勢なのです。日々関心をもって本ページをこまめにチェックする心がけの方々にだけ入手のチャンスがあるのです(画像/MWS)。

2025年1月14日

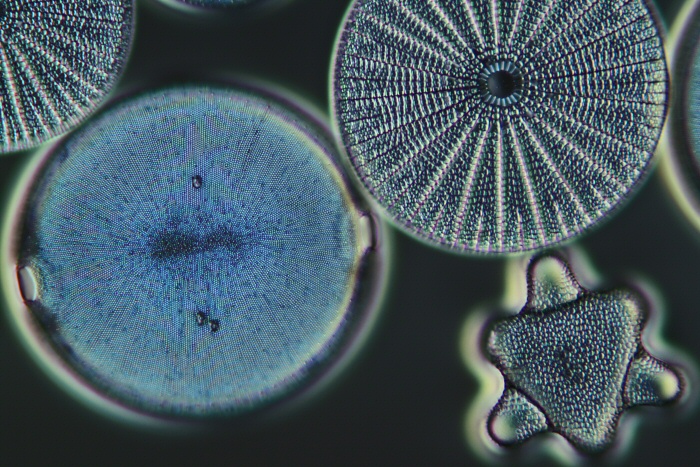

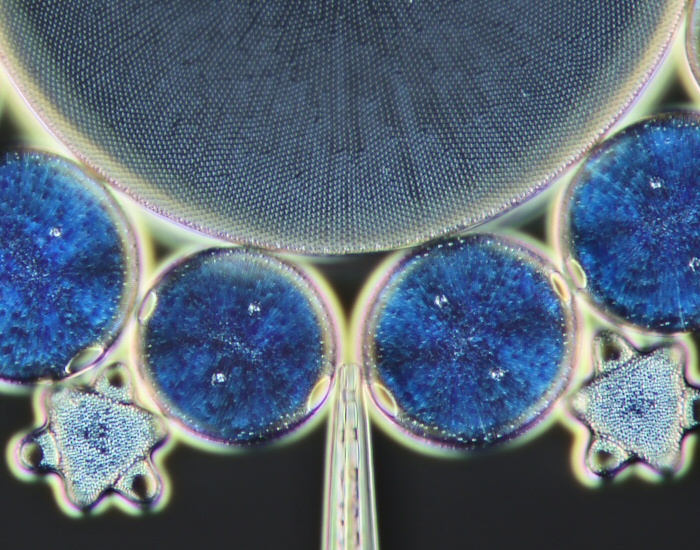

400倍の視野で見ると制作者としては息詰まる戦いを思い起こすばかりです… 作るのはとにかく大変なのですー 未知の領域を探検しているようなものなんですー(画像/MWS)。

2025年1月13日

きぬた歯科,看板で検索すると こんな 大変なことになっているわけですが,本院の建物は全然印象が異なっています。院長先生はこの建物の中にいるのだから顔看板は必要ないということでしょうか…。そして「きぬた」を逆に読めば「たぬき」 なるほどー(画像/MWS)。

2025年1月12日

きのうメジナの記事を書きましたがそれが今期初メジナではありません。当サービスは基本1名の運営なので文春砲ほどの取材力はありませんが,経験と蓄積で少しの信頼度はあるかもしれません。きょうの画像のようなメジナを販売するお店はほんとうに優良なのですが,ユーザーも勉強しないといけません。

この手の商品を手にしたらまずは頭側を少量切り出してそのまま食べてみましょう。それで分からなければちょっとしょう油か塩で食べてみましょう。良いものならば「いい!」となります。

まだ旬ではないなーと感じるものもあります。そんなときは半身に振り塩,コショウを振りバターを一かけのせてしばらく落ち着かせてから,ラップをして,電子レンジでチンします。解凍キーか「弱」でおおよそ160W〜200Wで60秒から90秒といった感じです。これでポワレ的な別料理になります。メジナは食わず嫌いな人が多いのですが上質な白身魚です。

メジナのおいしさを知ったのは高校生くらいかな。近所のダンナさんがグレ釣りの名人でお裾分けしてくれたのです。母親がそれを煮魚にして夕飯に出てきました。家族の誰も食べません。メジナはまずいと思い込んでいるのです。それでおそるおそる筆者が全部食べました。うまい,おいしい,むかし子どもの頃に釣魚を食べた時以来の味。そんな感じでした。

そのあとに,高校のH教諭が釣りキチになり,毎週のように釣りに行っていました。「先生,何ねらってるんですか」「グレだよ」「食べるんですか?」,「お前,何言ってんの? メジナ うまいよー」と言われてメジナへの偏見が払拭されました。そこからは色眼鏡なく味わうことができ,以後のメジナ,グレは,ほとんと美味なものばかりで少なくとも,マダイを追いかけるよりも味わい深いお刺身ライフとなるものばかりなのでした(画像/MWS)。

2025年1月11日

2024年10月30日の本ページで最寄りのスーパーサミットに「メジナの刺身」が並ぶであろうことを予言しています。そして少し前から繰り返し「メジナ」が並んでいます。筆者はお魚であれば未来を予測できるのですw。これは白身魚好きにはある意味必然だと思っています。

なぜか筆者は淡泊な白身魚に独特の味を見いだしていて,それは小学校の頃からです。東京湾で釣ったグチの刺身が飛び抜けてうまかったことを覚えています。白身魚ファンは,サーモンとか養殖ブリとかインドマグロのトロを好むような方々とは違った方向の味覚を持っているようで,白身魚独特の繊細な風味とそこにのる脂のハーモニーを味わうのです。サーモン・養殖ブリ・インドマグロのトロは脂の味が先行していて脂のうまさを食べる刺身です。

さて宮崎産のめじな。まだ冬メジナの味にはなっていません。おそらくは海水温が高すぎるのだろうと思います。メジナは水温が下がりきった「寒グレ」がおいしいのです。25年前なら12月のグレ(メジナ)もじゅうぶんおいしかったのですが,近年の海水温上昇により,水域によっては脂の乗りが遅れているのかもしれません。東京に住んでいるので地方の状況がわかりづらいのですが,京都産のメジナは安定した品質に見えます。大型で,ぷっくりとして厚みのある個体を選べば間違いがないように思います。

抜群によい個体に当たると,メジナの刺身は,タイやヒラメが走って逃げていくくらいにうまいのです。悪い個体にあたると,味がしない…ということもありますが。。

丸のまま入手して刺身にしたら,アラと皮,キモ,浮き袋は捨ててはいけません。良い個体なら煮付けにすれば皮など最上級の味わいです。塩をして一晩冷蔵庫で寝かせて潮汁でも良いでしょう(画像/MWS)。

2025年1月10日

0.6mmくらいのサイズになると20倍対物レンズの200倍の視野でも全体が観察できます。全体像と微細構造の両方が見えるので展示用にも最適です。小さなもので0.03mm程度の珪藻被殻を並べています(画像/MWS)。

2025年1月9日

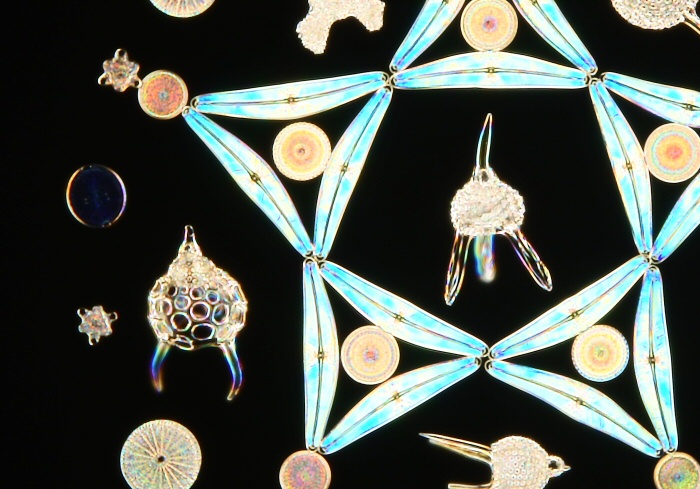

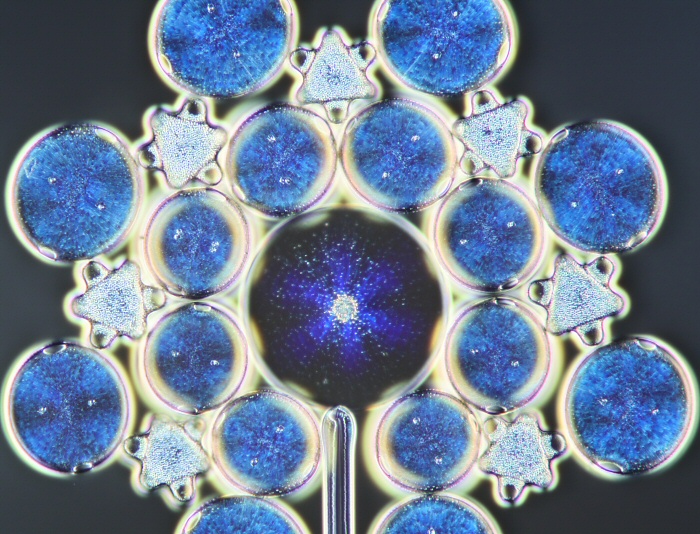

ちょっと照明法をいじるだけできのうの標本はこんなふうに見えたりします。変化は無限大。運良くJシリーズが手元にある方はいろいろお試しいただければと思います(画像/MWS)。

2025年1月8日

おおむかしの話ですが,中学3年の美術の時間に「平面構成」というテーマがありました。スケッチブックに自由に何かをデザインしろという課題です。筆者は美術センスゼロ。イカを描けばロケットやミサイルに見えるようなセンスのなさ。絵心は壊滅的だった自覚が当時からありました。でも平面構成ならコンパスや定規が好きだった生徒としては何かできそうだと思い,定規で菱形デザインを組み合わせて立体的なビルに見えるようなふしぎな線画を描きました。そうしてから,線画にマスキングテープを貼ってポスターカラーで色づけして,適当に調色して影を与えてレインボーカラーの平面構成ができあがりました。

できあがりを美術の時間に提出したら,クラスの暴力系不良のKが「ずるいー ずりー」と暴れはじめました。当時は暴力系不良全盛の頃で,毎日のように流血事件はおこるし校内のガラスは割れるし,校庭では無免許のバイクが走るしあげくの果てには「校内焚き火事件」は起こるしで,1980年代前半の校外の中学校は地獄のような場所でした。

さてそこからKが筆者に危害を加える方向に行くのかなと思っていたところ,美術の黒田教諭が,「こっれはすごいなー,よくできてるねー,どうやったの?」「マスキングテープを使いました」「なるほど」周囲からは「ずるいずるい」の小合唱。

そこで黒田教諭が一喝。「オレはこういったもの(マスキングテープ)を使ってはダメだとは一言もいってないよ。工夫してこういった表現ができているのはいいじゃないか」 それでクラスはしーんとなりました。

黒田教諭は,筆者が実体験から得て持っている知識を動員して制作したことを肯定してくれたのです。

中学校を卒業して高校に入り,ロードレーサーに乗って走り回っているときになんと八王子・恩方の山奥で黒田先生にばったりと会いました。なんと先生は山奥で黒御影をはつって磨いて石像の数々を制作していたのです。根っからの芸術家だったのです。近いうちに札幌で個展を開いて販売するようなことを伺ったように覚えています。うろ覚えなので間違っているかもしれませんが。その石像は50万円とか200万円とかそんな感じだったと思います。

いやー黒田先生,オレは自分のことを芸術家とは思っていませんが,でもアートぽいものを制作販売して暮らしています。そして珪藻を並べるのはまるで平面構成です。美術の成績は常に悪く,その平面構成のときでも五段階評価で四だった記憶がありますがそんなことはどうでもいいです。できの悪い生徒でしたが先生との思い出は良いことしかありません。感謝です。

よのなかには,肯定的に「光」を与えてくれる先生と,否定を中心としてルールという「束縛」を与える先生がいるのですが,前者の先生は本当に良い影響を与えるものだと思っています(画像/MWS)。

2025年1月7日

この業態を開業してまもなくJシリーズを生み出したのですが,最初の制作物には【J001】のラベルを貼っています。これが何を意味するのかというと,【J999】までは到達したいとの意思表示なのです。そうでなければ【J1】と書くはずです。

【J001】の覚悟は研究者でもそんなに簡単には想像できないと思います。1枚1枚手作業封入の顕微操作スライドで,どんなに簡単なものでも準備から仕上げるまでにはだいたい2日かかります。材料が揃わないものは準備に数年かかります。そんなものを作るのに一箱100枚のスライドグラスを消費することがどんなに大変なことなのか。それを10箱1000枚とはどういった次元なのか。いまは【J825】まできていますが,J番号を付さないものもあり,またDL-TESTはJ番号をつけないのが原則なので,出荷数としては並べスライドは1000枚を超えてはいるだろうと思います。

こういった業態が現状なので,趣味の珪藻並べ人が何年かかかって制作したスライドをSNSにアップしてオレのスライドが世界一と自慢することは容易かもしれません。

まえにも書いたように筆者は誰とも競い合うつもりはありません。ただただ完璧なものを目指しているだけです。その気になれば歴史に残る?ものを作ることもできるでしょうが,そのために数ヶ月,数年を費やすのは違う気がします。現在の商売のように,たかだか数万円で,それ以上の価値のものを入手できる商売形式のほうがベンサム的には合っている感じがします(画像/MWS)。

2025年1月6日

このページの読者にはきょうのような画像は珍しくもないことと思います。しかし,40倍対物レンズを用いての撮影にもかかわらず,ここに写っている珪藻のそれぞれに完璧にピントが合っているというのは通常の散布スライドでは起こりえないことなのです。今期制作品では超高精度でカバーガラス面の平行をとっています。それはひじょうに精度の高いスペーサーが入手できたからです。それでゲタをはかせて平行平面を得ているのです(画像/MWS)。

2025年1月5日

このページにはくまモンが登場してくれるのです…(画像/MWS)。

2025年1月4日

ことしに入ってからの本ページの画像はお気に入りのある対物レンズ1本のみでの撮影です。倍率は20倍で,設計はおそらく1976年頃です。これがすばらしいものでしてJシリーズの輝きを余すことなく表現するのに向いているような気がするのです。どこにでも転がっているようなレンズなのですが素性を解析して正しい使い方をすればとんでもない性能を発揮するのです。こういったことはこのレンズに限らずどの時代にも優れたものがあります。プランアポを入手して満足していた頃の,30年前の自分が恥ずかしくなるような気もします。まぁあの頃はニコンS型が一台あるだけの貧乏研究室で博士課程の研究を行っていたので仕方がありませんが…(画像/MWS)。

2025年1月3日

つかれたのでやすみますーとは書いたのですが,年末年始は慌ただしく,1日はカミさんの実家でふとん乾燥器の修理。すこし前に使おうと思ってスイッチオンにしたら本体から火花が散ったとのこと。すぐにコンセントからプラグを抜いて事なきを得たとのこと。これはまずい。元旦の寒い中,少しでも温める手段はあったほうがいい。工具を持って中央線に乗ったのでした。

さて到着してみてみると,電源コードの応力集中部分がショートして発火し周囲が焦げていました。これは使い方の問題もありますが設計ミスの感じもします。特定の部分に何度も力がかかるような電線は危険なのです。100V 550Wなら故障箇所によっては火災の危険もあるかもしれません。

早速分解して故障箇所を切断して除去し銅線をむき出しにします。電源側のコードも同じように処理します。そうしたら40Wのハンダゴテを熱しそれぞれの銅線を加熱してハンダをじゅうぶんに含ませます。次に,ハンダをじゅうぶんに含ませたどうしの銅線を加熱して溶着させます。溶けたらその状態をホールドして徐冷します。電子回路の教科書などには,フーッと息を吹きかけてハンダを固めますなどと書いてあるものもありますが誤りと思っています。急冷は組織の脆化を招くので徐冷がいいのです。

ほんとうはこの種の接続はハンダよりも信頼性の高い圧着が良いのですが準備的にできませんでした。

じゅうぶんに強固なハンダができていることを確認し,それぞれの電線を個別に,過剰なほどにビニールテープで絶縁巻き巻きします。これが終わったら,それぞれの線を束ねてもう一度巻き巻きします。コードが動くことが断線やショートの原因なので,とにかく巻き巻きして,動かないようにするのです。

修理が終われば清掃して組み立てて終了。最復帰スイッチを押してみれば修理は完全完了。30分運転中のコードを触れても一切発熱なし。まぁ次回壊れるとすれば別の部分でしょう。

これで安心して新年会。ちくわとモヤシの和風焼きそば(豚バラダイコン入り),鶏手羽煮込み,酢蛸,たこ刺し薄造り,むねにくしゃぶしゃぶ,黒豆煮,鶏レバーハツニラ入り,昆布巻きなどで夕飯となりました。ほぼ筆者制作のゴハンの持ち込みなので,何らの毒物を摂取することなくふだんの食事をしたといった感じでした。これは助かりますね。健康維持には。

さて帰宅すればもらい物の無農薬ハクサイ。とても良いものですが手間はかかります。1枚1枚剥がして筆者の顕微鏡センスで料理します。大量のアブラムシと5匹の幼虫が出てきました。さぞかしおいしいハクサイなんでしょう。これを藻塩とエノキダケ,ブナシメジ,豚肉,日本酒と煮込みます。水は少ししかいれません。ハクサイから出た水で煮込むのです。ぐずぐずになるまで煮込んでしょうゆで味を決めればできあがり。超おいしいハクサイ汁です。ここまでが元旦のしごと。

きょうの画像はそんな話題とも少しは関係しているかもしれないJシリーズ。こういったスライドはまず低NAの対物で種々の照明を施して変化を楽しむのが定番かと思います。そこがまぁ第一歩です。でもそこからはえんえんと世界は広がっています。ある程度の倍率をかけて全景は見えなくとも部分部分の精密さを味わうのもJシリーズならではかと。いや,過去150年以上にわたる珪藻アート制作者のスライドでもそれは同じかもしれないのですが,一つだけ違う部分があるとすれば,それはどこまでも透徹した風景が広がるといったポイントにおいてJシリーズと同等のものは世界のどこかにあるかもしれませんが,超えるものはたぶんないような気がします。

そんなことを書くのは,おごり高ぶっているからではありません。筆者は他人が何をしようと放っておきます。自分が追求すればいいのです。そう思っています。そうして聞こえてくる評価は,主にヨーロッパからなのですが,「これ以上のものは見たことがない」「貴方が世界最高」というものです。

有り難い意見ですが,自分で調べたわけではないので,なんとも言いがたいところもあります。でもいいのです。さらなる高みを目指せばもっといいものができるでしょう。筆者は他人の制作した珪藻アートをほとんど持っていません。借りているものを除けば手元にあるのはケンプさんとあとほかのメーカーさんのものの2枚だけです。そういったスライドを見ても,これと勝負しようとか,これを超えようとかそんな考えは皆無です。

自分ならどう作るか。どんなものを目指すか。それだけです。

世の中,もうほんとうに「ひとの真似」をする人は多いのです。しかし真似してはじめた人のほとんどは10年も経過すれば消えています。それはなぜかというと,「真似」は原動力にはならないのです。真似をするには能力が必要です。真似して成功する人は,おおよそそこいらへんの人が想像できないくらいに勉強家で,ああ,こうすればいいのか,と想像できてしまう秀才です。その能力のない人たちがいくら真似してもムダな時間が過ぎゆくことになります。

筆者は1990年代から顕微鏡の勉強をはじめて,その頃に珪藻アートも知りました。少しあとに実物を見たこともあります。2002年,2003年頃には縁あってケンプさんのテストスライドも手にすることができました。それを見たときには大変な技術だと思うと同時に,そこに存在する様々な妥協も見え,「自分ならどう作るか」を考えるきっかけになりました。真似しても光学的にはろくなものができないことは一目でわかりましたので。

灯はそのときについたのかもしれません。以後,完璧な世界を追求しているのです。標本が収差を生まない,スライドグラスやカバーガラスが傷だらけで暗視野で光ったりしない,といった極度に厳しいJシリーズ基準は,中年オッサン(職人)が稼ぎよりも腕試しばかりしているところに依存しているのは明らかです。もしそのことを同じように味わってくれるユーザーさんがおられるとすれば,一緒にどっかの古民家で大宴会をしたいような気にもなるような…と思ったりもしています。

きょうの更新は一ノ蔵5杯目です。論理整合性がおかしくて当然ですw もう一杯のんで寝ます(画像/MWS)。

2025年1月2日

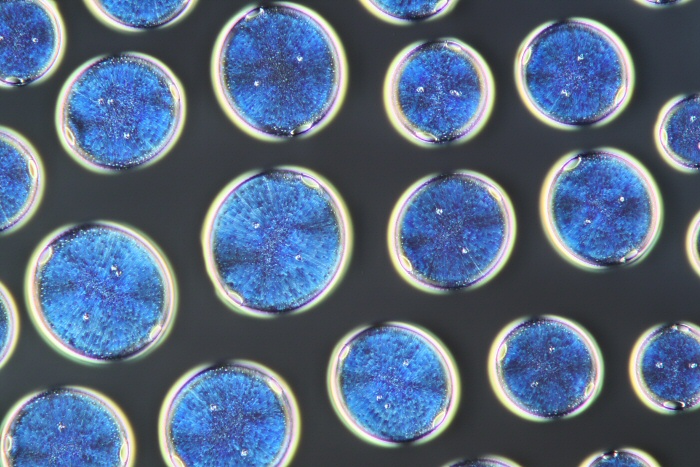

Jシリーズでマウントしている珪藻でも皆さんが欲しがるのが暗視野でブルーを呈するものなのです。吸い込まれるようなブルーは多くの人を魅了するのかもしれません。もちろんJシリーズでは色も設計段階から考えていますので,これはブルー一色にしようとか,こんな照明で夕暮れ時のブルーを再現できるとか,経験の範囲の中ではありますが意図的にデザインしています。もちろんきょうの画像のスライドもそうで,二種の珪藻のブルー×ブルーでどんな表現ができるかなと想像して制作したものです。

問題は制作から販売までが短すぎることです。きょうの画像のスライドは画像記録によれば総検鏡時間は12〜15分です。この間に30枚弱の画像を取得して次のスライドに移動。意図した表現ができることは確定しています。しかし画像表現を追求するとこの標本は一年でもまだ売れません。ほかの標本も同じです。

でもそんなことをすると愛着が生まれて売り物にはならないので,作ってすぐにホレと売ってしまうのです。その行為が経済合理性とかいろんな意味でバランスが取れていないことは承知しています。ある意味その部分で筆者は「大馬鹿」なんです。

では利口になろうと,1枚のスライドをじっくり撮影するとこんどは制作時間がなくなります。よくできたスライドは一生ものなので何年かけてもいろんな撮影ができるのです。でもそんなことをしていたら世界最高峰のJシリーズの供給枚数が落ちてしまいます。大馬鹿は大馬鹿なりに考えて供給を優先させているのです(画像/MWS)。

2025年1月1日

まだ一部の方にはJシリーズが配達されずにもどかしい気もしています。帰省などで受け取りが遅れる方々もおられることはもちろん承知しておりますが,レターパック送付なので帰省先で受け取ることも可能なのです。事前にお知らせいただければ対応は可能なので覚えておいていただければと思います。

それにしてもまぁJシリーズ販売の難しいこと。いつも,郵便番号,住所,氏名,電話番号をこの順で記載してくれとお願いしていますが,ざっくり半分くらいの方々がこのお願いを無視します。理由はいろいろあるでしょう。過去に注文しているからいいだろうとか,急いでいるから書いていられないとか,直接取りに行くから書かないとか。

最後の一つはいいとして,ほかは困るのです。宛先は重要な情報なのですがここを不正確に書かれると,発送時に調べて照合する必要が生じます。その照合作業に一件3分かかるとすると,30件なら90分かかるのです。正しい情報のコピペで済めば宛名シールのファイル作りは20分で終わるのです。お客様がこちらのお願いを無視して生じた70分は,何も生み出さないただただ人生の時間を完全に無意味に減じた時間なのです。

もっとも筆者もバカではありませんので,この「完全に無意味に人生の時間を減じる」ことを許すはずはありません。ネット上の時事ネタ,政治ネタ,国会答弁などの緊急を要する課題を選択して,手作業としてはムダな時間でも,耳からは有用な情報を得て一つでもかしこくなる,あるいは,バカにはならない工夫をしています。

この工夫は昔からのものですがけっこう役にたつかもしれません。いろんな手作業系の仕事を頼まれることも多いのですが,依頼者が筆者の目の前で黙り込んでしまうのです。「耳と口は動いていますから,作業中でも何ら遠慮なく何でも聞いて下さい」と筆者に言われた方々は多いことかと思います。筆者は手作業感覚系の仕事と,情報入力前頭前野系の仕事はわりとクリアカットに整理されているらしく,慣れている手作業感覚系の仕事時は何を話しかけられても平気です。

そういった,無意味な時間の有効活用をする努力はしているわけではありますが,注文時は郵便番号,住所,氏名,電話番号の順に書いていただいて,そのままレターパックのラベルにできるような申し込みを頂きたいものです。

きょうの画像はJシリーズ最新作の一つ。この構図はなんとなく初日の出といった感じかもしれません。偽スーパーアポクロマートによる撮影です(画像/MWS)。

Copyright (C) 2024 MWS MicroWorldServices All rights reserved.

(無断複製・利用を禁じます)

本ページへの無断リンクは歓迎しています(^_^)/

トップに戻る